El primer tiro libre ni rozó el aro. Hubo quien achacó el desacierto a la indolencia propia de las ruedas de calentamiento del medio tiempo o a la falta de concentración, pero el segundo corrió la misma suerte. Quizá fueran los nervios del estreno. Seguro que cuesta centrarse cuando tienes al lado a Kareem Abdul-Jabbar, Paul Westphal, Mo Lucas o Jack Sikma, y más si te enfrentas a un combinado en el que figuran Moses Malone, Julius Erving, Pete Maravich, George Gervin o Elvin Hayes. El Pontiac Silverdome de Detroit estaba atestado en aquel All-Star Game de la NBA de 1979, pero apenas nadie reparó en la racha estrepitosa de Ollie Johnson desde la línea de personal. Después de marrar el tercero, Johnson decidió encarar el aro, al recibir un pase de George McGinnis, ala-pivot de Denver Nuggets, para anotar una bandeja liberadora y respirar hondo. Johnson no había jugado ni un solo minuto del partido y aquella primera canasta, aunque hubiera sido en los momentos previos al inicio de la segunda parte, le quitó un peso de encima.

No obstante, Brent Musberger, comentarista de CBS Sports, fue de los primeros en percatarse de que algo raro ocurría. ¿Quién era aquel jugador enfundado en el chándal de los Kansas City Kings? Ollie Johnson era un alero espigado y no exento de talento, pero era raro que compartiera pista en un partido de las estrellas con aquella pléyade de leyendas. De hecho, nadie lo había seleccionado para aquel encuentro. Para más inri, entonces militaba en los Chicago Bulls, no en los Kansas City Kings, de donde había salido dos años atrás, y… era negro, no blanco, como aquel sonriente jugador que ahora intercambiaba impresiones con su supuesto compañero de equipo, Otis Birdsong.

* * *

«La mentira es tan antigua como nosotros mismos. Está en el corazón de eso que llamamos humanidad. Estaba ya presente en los primeros relatos», explica Marta Fernández en La mentira, su ensayo más reciente. Y la impostura, su prima hermana, tampoco andaba lejos. Basta un cribado rápido de los mitos que conforman la base de las principales civilizaciones para encontrar ejemplos a mansalva. Que Zeus, el antecesor más ilustre de Mortadelo, se transformara en toro, águila, lluvia dorada, cisne o lo que tocara para llegar hasta sus amadas, iba más allá de la suplantación más o menos chusca. En su maravilloso Diccionario de símbolos, Juan Eduardo Cirlot ya nos decía que nuestro interés por los símbolos queda explicado al enfrentarnos a la imagen poética y al intuir que, detrás de la metáfora, hay algo más que una sustitución ornamental de la realidad. Con esta bella frase cobran sentido cosmogonías enteras…

El lenguaje sirvió para modelar la realidad, pero también para pervertirla a través de la mentira. No obstante, esta ejerce a pequeña escala de recurso vital para favorecer la convivencia en sus aspectos más mundanos. En este gran saco cabemos todos, aunque hay quienes, por necesidad, no solo utilizan la impostura como muleta provisional, ya que se ven forzados a echar el telón sobre ciertos aspectos de sus vidas (identidad, creencias, orientación sexual, ideología) para eludir peligros que, por desgracia, siguen acechando incluso hoy. Tacharles de impostores sería una arbitrariedad injusta.

Entre los impostores clásicos y estereotípicos abundan los bribones, los espías, las víctimas de distintas patologías, los embusteros profesionales, los histriones desubicados, los chaqueteros, los que quieren medrar a toda costa, los que aspiran a un status ajeno, los enrocados en una ideología frágil que «deben» defender (pese a no creer en ella)… y tantos otros que pueblan este mundo de posverdades y crispaciones. Pero ¿existe la figura del impostor «lúdico»? ¿Hay personas dispuestas a romper barreras y correr riesgos para hacerse pasar por otros por el mero hecho de disfrutar de la experiencia?

* * *

El hoyo 10 del Inverness Club de Toledo, Ohio, era engañoso. Parecía corto y recto, pero el desnivel que ofrecía en su primer tramo obligaba a ser preciso para dejar la bola en una posición plana y ventajosa desde la que atacar el green con garantías. Encontrar los bunkers que custodiaban la calle por la derecha, compartidos con el hoyo 1, garantizaba el bogey.

En 1979, el histórico campo albergaba el U.S. Open por cuarta vez y el miércoles 13 de junio, un día antes de que comenzara la competición, Jerry Pate, campeón tres años antes, decidió tomarse un respiro y no continuar con la vuelta de prácticas después de jugar nueve hoyos. Se despidió de sus compañeros, Wayne Levi y Kip Byrne, y se cruzó con otro jugador y su caddie, que pretendían ocupar el puesto dejado por Pate. Poco después, ya desde la salida del hoyo, el recién llegado lanzó un ganchazo llamativo hacia la izquierda que amenazó la integridad de los pocos espectadores que seguían el entrenamiento de los profesionales, y luego mandó su segundo golpe directo a la derecha para poner en peligro también a los viandantes que se creían a salvo simplemente por estar al otro lado de la calle. Su técnica (o falta de ella) llamaba tanto la atención que un periodista deportivo, Frank Boggs, pensó que tenía la historia de la semana y que había localizado al peor jugador del Open.

Después de un repertorio aparatoso de golpes marrados y bolas perdidas, al acabar los nueve hoyos el jugador decidió enderezar su swing en la cancha de prácticas pegando unas cuantas bolas. Como recoge Golf Digest, a Wayne Levi le preguntaron al día siguiente por aquel extraño compañero de juego. «Creímos que jugaba tan mal porque era amateur. Nos dijo que era su primer Open, pero no le hicimos muchas preguntas». A Levi y a Byrne les dijo que seguro que volverían a verlo, pero en aquel momento no le dieron mucha importancia a aquella frase.

* * *

«La mentira está en el engranaje del día a día. Es una de sus muchas ruedas dentadas. Es una de las partes del mecanismo que nos permite vivir», insiste Marta Fernández con acierto. Aunque aparquemos a los sospechosos habituales que pueblan los medios de comunicación a diario (Villarejos, Pequeños Nicolases, políticos de todo tipo y condición, villanos de opereta, generadores de tensiones abonados a las realidades alternativas, etc.) y centremos el tiro en ámbitos históricos más globales (y pintorescos, por qué no decirlo), no hay colectivos ajenos a la impostura. Haciendo un repaso histórico rápido nos topamos con casos como el de Catalina de Erauso, la Monja Alférez, uno de los personajes más controvertidos del Siglo de Oro español, que ocultó su condición femenina y fue célebre por sus hazañas militares en América; o el de Gabriel de Espinosa, pastelero de Madrigal, figurón manipulado para hacerse pasar por Sebastián I, rey de Portugal desaparecido en la batalla de Alcazarquivir, en África, en 1578, y que sirvió de títere para intentar desalojar a Felipe II del trono luso; o el de Martin Guerre, un suplantador aceptado por su supuesta esposa y que acabó condenado en un juicio al que asistió el escritor Michel de Montaigne y en el que apareció por sorpresa el auténtico Martin Guerre; o, por supuesto, el de Anastasia, la hija más joven del emperador Nicolás II, gran duquesa de Rusia y objetivo de al menos diez impostoras que afirmaron ser la princesa fallecida.

Sumemos a la lista una nómina casi inacabable de falsificadores, timadores, embusteros superados por los acontecimientos que desencadenan (como el caso de Jean Claude Romand, narrado con tino por Emmanuel Carrere en El adversario), vendedores de torres Eiffel y similares, falsas víctimas (inevitable la mención a Enric Marco, retratado por Javier Cercas en el libro El impostor, o Tania Head, supuesta superviviente del 11-S), artistillas de cartón piedra (aquí Frank Farian, productor e ideólogo/creador de Milli Vanilli y Boney M, tendría mucho que decir) y, claro, impostores deportivos.

Parece este ámbito un poco más árido para los aspirantes a ocupar un lugar que no les corresponde, pues el deporte de élite exige talentos y técnicas vedados al común de los mortales, pero el atrevimiento y las circunstancias a veces conspiran. Así tenemos el caso del seudofutbolista Alberto Pizzinato, pícaro italiano que llegó a fichar por el Espanyol a finales de los 40; de Maurice Flitcroft, inmortalizado por Mark Rylance en la reciente película El gran Maurice, osado y polifacético farolero que llegó a colarse en seis previas del Open Championship de golf; o del nadador Eric Moussambani, célebre por su actuación en los Juegos de Sídney 2000 y convertido a su pesar en el peor reclamo posible de las medidas olímpicas de inclusión. Incluso hubo algún farsante que se atrevió a probar suerte en varias disciplinas deportivas…

* * *

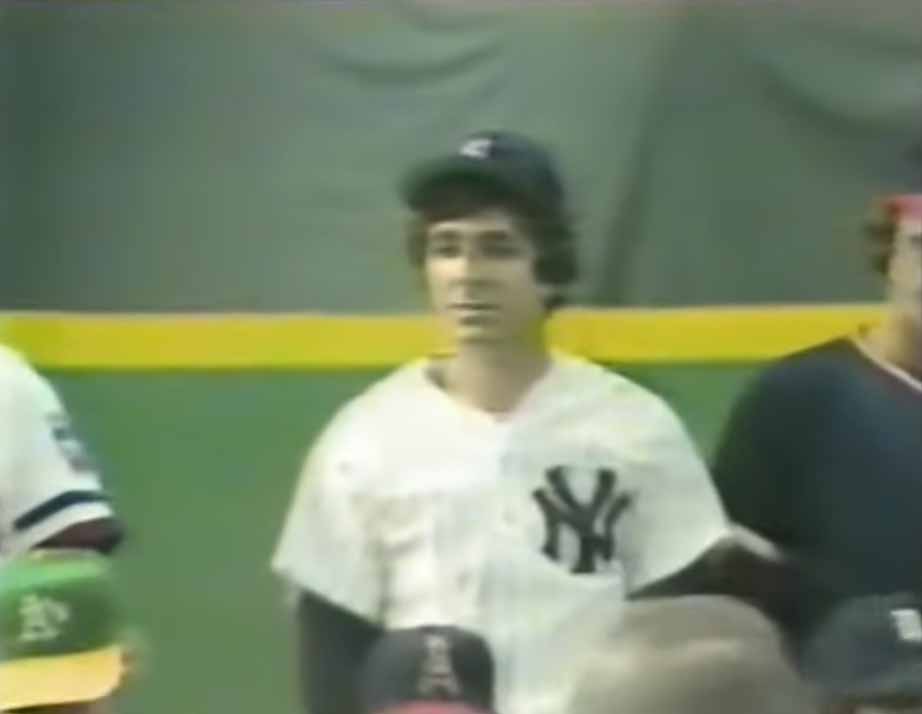

En 1979, el partido de las estrellas de la Major League Baseball se merecía su estereotipado apelativo. En el Seattle Kingdome, en aquel 17 de julio, estaban convocados diez jugadores que con el tiempo acabarían en el Salón de la Fama de este deporte (Nolan Ryan, Reggie Jackson, George Brett, Gaylord Perry, Dave Winfield, Steve Carlton, Joe Morgan, Mike Schmidt, Carl Yastrzemski y Lou Brock) y un entrenador histórico, el habitualmente malencarado Tommy Lasorda. En segundo plano, en el outfield, unos cuantos jugadores se encargaban de cazar al vuelo las bolas que hasta allí mandaban los bateadores en su calentamiento, una labor reservada para algunos de los pitchers convocados o incluso para recogepelotas que tenían la oportunidad de mezclarse por unos minutos con sus ídolos.

Entre los que se entretenían en esta tarea, un jugador alto y corpulento, de planta notable y pelo perfecto, con el uniforme de los New York Yankees. Mientras se dedicaba a su labor, se iba presentando a sus ilustres compañeros en el All-Star con una sonrisa irresistible y una sencilla frase: «No os preocupéis, soy un impostor». Isidro «Sid» Monge, un afable lanzador mexicano que en aquel entonces defendía los colores de los Cleveland Indians y era poco más que un jornalero más o menos especializado, le replicó: «Bueno, yo también». Entre el público, para redondear la anécdota, Danny Kaye, copropietario de los Seattle Mariners y actor que encarnó a uno de los impostores/soñadores más célebres de la historia del cine: Walter Mitty.

* * *

Vendedor de seguros. Ni jugador de baloncesto, ni golfista, ni pitcher de béisbol. Barry Bremen, protagonista de los tres episodios anteriores, era un vendedor de seguros de Detroit movido inicialmente por una de las frases que más perjuicios han causado a la humanidad en los últimos siglos: «no hay narices» (o su equivalente inglés, quizá haciendo referencia a otras latitudes corporales). Su primera peripecia, la incursión en el All-Star de la NBA de 1979, le reportó los 300 dólares que habían apostado contra él sus amigos (a que no era capaz de saltar a la cancha y, como mínimo, intentar un lanzamiento a canasta) y… fama nacional. Dick Schaap, periodista deportivo de la NBC, lo llevó a Nueva York para entrevistarlo en su programa diario y lo proclamó «deportista de la semana», y el desparpajo y gracejo de Barry Bremen hicieron que, unos días después, el mismísimo Johnny Carson lo reclamara para The Tonight Show, el summum televisivo en aquel entonces. En apenas una semana se había codeado con los mejores jugadores de baloncesto del mundo y, después, se había cruzado el país, de Nueva York (con parada en el célebre Studio 54) a California, para convertirse en el héroe temporal de un país ávido de sensaciones y diversión.

La luz de los focos deslumbró a Bremen, que decidió convertir aquella anécdota en un modo de vida. Pretendía ir más allá, por ejemplo, que los streakers que llevaban un lustro mostrándose ocasionalmente en cueros aquí o allá, o que Morganna, con quien Bremen coincidió en aquel All-Star de béisbol de 1979, una mujer de contundente delantera que se dedicaba a saltar a la cancha para robar besos a las estrellas de este deporte. Bien servido de carisma, extrovertido, positivo y con ganas de dar espectáculo, Bremen se convirtió en un elemento «fijo-discontinuo» del panorama televisivo y deportivo, ayudado por su «descubridor», el periodista Dick Schaap, que se encargaba de proporcionarle pases de prensa para facilitarle el acceso a distintos acontecimientos a cambio de una cobertura privilegiada. «Me divierto y no le hago daño a nadie. Y la gente sabe quién soy: ofrezco buenas noticias entre las tragedias y la violencia que hay en televisión», explicaba Bremen, que canalizaba con acierto su impostura para no resultar amenazador. Lo primero que solía hacer: presentarse a sus «compañeros» deportistas con su auténtico nombre y declararse impostor, una maniobra sincera y contradictoria que solía generar complicidad.

Era una época más inocente, muy anterior a la agresión a la tenista Monica Seles, un tiempo de medidas más laxas y transgresiones inofensivas aceptadas con cierta naturalidad, aunque Bremen no tardó en convertirse en objetivo prioritario para el personal de seguridad de los estadios. El Gran Impostor, como se hacía llamar, pretendía cerrar su primer año triunfal de actividad el 16 de diciembre de 1979 haciéndose pasar por animadora de los Dallas Cowboys en un partido contra los Washington Redskins en el Texas Stadium, para lo que se gastó más de 1200 dólares en un pelucón rubio y rizado y un uniforme a medida, después de adelgazar más de diez kilos y afeitarse las piernas. Pese a sus esfuerzos, el equipo de seguridad de los Cowboys lo interceptó, esposó y sacó del estadio antes de que pudiera ponerse pompones a la obra, y sus abogados le pusieron un pleito reclamándole 5000 dólares por intrusión.

Bremen encajó el revés y en los seis años siguientes siguió con sus maniobras en el campo deportivo. En 1981 repitió su primera hazaña en un All-Star de la NBA, esta vez enfundado en un chándal de los Houston Rockets y más adelante, vestido de árbitro, oyó el himno nacional antes del quinto partido de la final de la NBA de esa temporada en el Boston Garden. Además, consiguió colarse en otras dos vueltas de prácticas del U. S. Open de golf (coincidiendo, por ejemplo, con Fred Couples, Jay Haas y Curtis Strange) y se hizo fotos con los míticos Jack Nicklaus y Arnold Palmer. En fútbol americano, después de su intento frustrado como animadora, en 1981 se hizo pasar por juez de línea en la decimoquinta Super Bowl, en Nueva Orleans, y al año siguiente pretendió acceder a la edición de dicha competición disfrazado de San Diego Chicken, una célebre mascota, aunque fue interceptado. En béisbol se coló brevemente como árbitro en un partido de la Serie Mundial de 1980 antes de que empezara el partido y en 1986 recibió un buen rapapolvo de Tommy Lasorda, entrenador entonces de Los Ángeles Dodgers, después de ser descubierto en la previa del All-Star en el Houston Astrodome, de nuevo disimulando en el outfield, esta vez con uniforme de los Mets.

Al margen de sus apariciones como entrevistado en la televisión (también David Letterman quiso saber de sus andanzas, por ejemplo) o en otros medios, Bremen llegó incluso a asomarse al mundo de la farándula. En 1985 andaba de viaje de negocios en California y se enteró de que podía adquirir una entrada para la ceremonia de los Emmys por unos 300 dólares. Enfundado en sus mejores galas, Bremen descubrió que su asiento estaba en la tercera fila, muy cerca del escenario, al lado de un pasillo. Enardecido por la música de la serie Misión: imposible, que sonaba en honor a Peter Graves, a quien le tocaba entregar el premio a la mejor interpretación femenina, el Gran Impostor decidió salir a recibir el premio de Betty Thomas, la inolvidable sargento Lucy Bates de Canción triste de Hill Street… e incluso tuvo tiempo para mencionar a su amigo Dick Schaap en un apresurado discurso de agradecimiento ante la estupefacta actriz, a quien se había adelantado, y ante los agentes de policía de Pasadena que acudieron a detenerlo.

Después de aquel esperpento televisado para todo el país y de su encontronazo con la ley en el All-Star de la MLB de 1986, Barry Bremen decidió colgar sus falsos uniformes y aparcar sus aventuras. Su objetivo estaba más que cumplido: había visto mundo, había conocido gente y, de algún modo, se había hecho famoso, conjugando en una mezcla casi imposible impostura y sinceridad.

Aunque sus hazañas eran recordadas periódicamente en la prensa y la televisión, Bremen se centró en el trabajo y la familia y no volvió a intentar nada. Las patochadas más o menos inocentes no eran compatibles con un mundo en el que la percepción de peligro crecía de la mano del desarrollo de los medios de comunicación e internet, y menos en un país como Estados Unidos. En 2011, Bremen falleció de cáncer de esófago y fue recordado con cariño por todo el país, aunque llevaba muchos años alejado de los focos.

«Si uno no se ha sentido alguna vez en la vida un impostor, probablemente lo sea», decía Horacio en uno de sus aforismos. Barry Bremen se presentaba a sí mismo como impostor y era consciente de su naturaleza, y por eso mismo resultó transparente y atractivo, una rareza en un mundo de tapujos y dobles fondos. Como dijo en su funeral Jeremy Schaap, hijo de Dick Schaap (aquel periodista que entrevistó por primera vez a Bremen en televisión), «sus numeritos le volvieron famoso, pero su corazón le hacía especial. En última instancia, e irónicamente, el Gran Impostor fue el más auténtico de todos y lo echamos de menos».