«Hemos perdido el barco y las provisiones, así que nos vamos a casa”

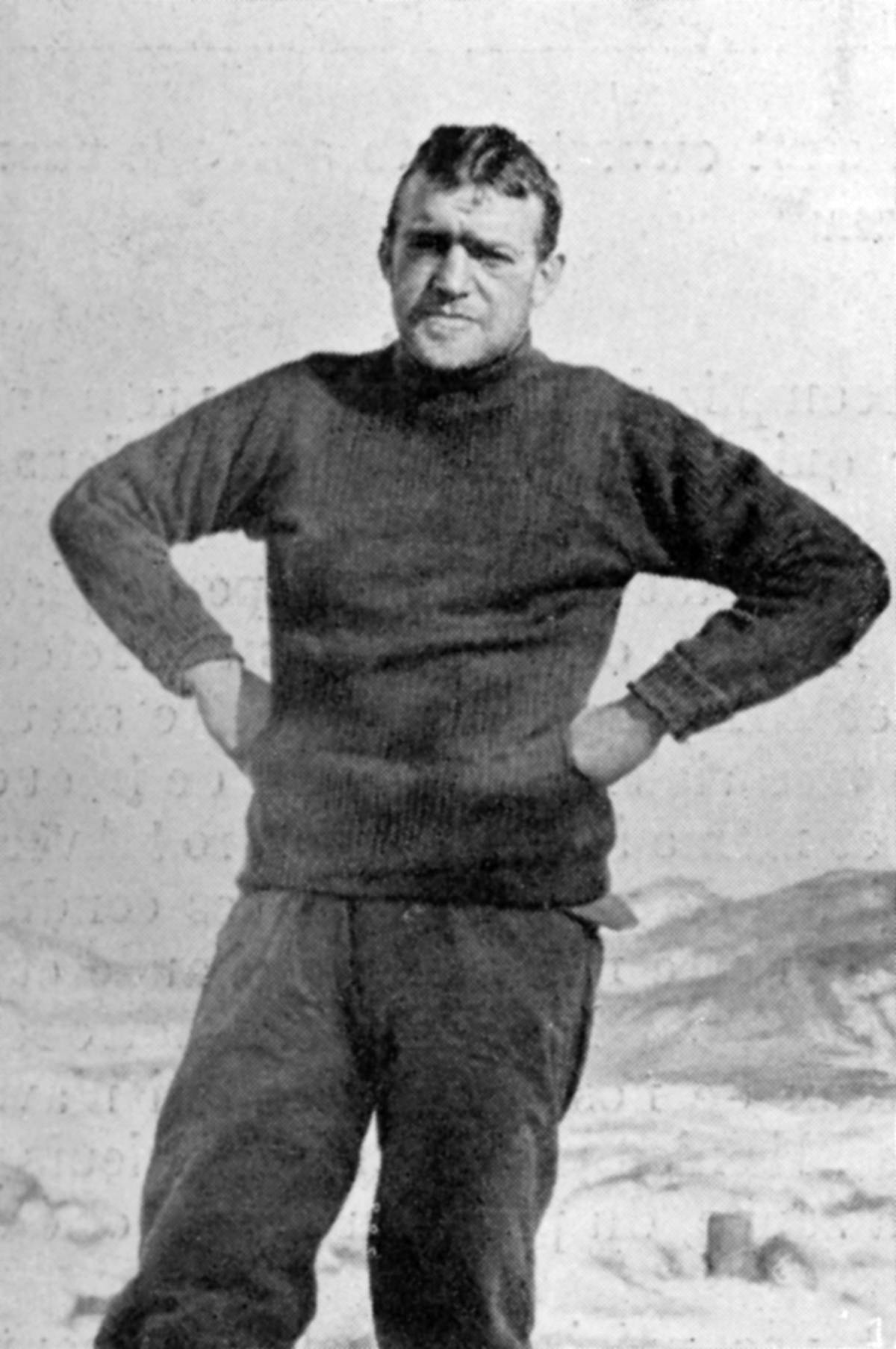

Ir a casa; era más fácil decirlo que hacerlo. Pero así se mostraba Ernest Shackleton ante sus hombres: impertérrito, optimista. Habían vivido durante meses abandonados sobre la precaria cáscara congelada en que se había convertido la superficie del mar. Estaban a unos 650 kilómetros de la tierra firme más cercana, las islas de las estribaciones de la Península Antártica.

Una distancia enorme en aquellas circunstancias, casi imposible de recorrer sobre un simulacro de terreno en donde la nieve, las irregularidades del hielo, las escarpadas agujas o las grietas que aparecían de repente convertían cualquier plan de avance en una quimera.

Los veintiocho hombres de la Expedición Imperial Trans-Antártica Imperial habían hecho guardia junto al barco que los había llevado allí, el Endurance. El buque de exploración polar más sofisticado de su tiempo permaneció todo un largo invierno antártico aprisionado por el hielo, resistiendo la presión de las placas sobre su casco, mientras sus tripulantes acampaban a la intemperie, sobre un mar congelado, durmiendo en sacos y teniendo que conciliar el sueño sabiendo que apenas unos metros de hielo los separaban de las profundidades.

Habían tenido que trasladar el campamento cuando una grieta había aparecido bajo sus pies. Con los primeros signos del anhelado deshielo primaveral, la banquisa empezó a estremecerse y el Endurance empezó a sufrir, ladeándose. Los mástiles cayeron. Después, el buque fue reducido a un amasijo de pedazos de madera y metal, hundiéndose con todo lo que aún quedaba en sus bodegas y no se había podido recuperar.

La pérdida del Endurance afectó mucho a la moral de aquellos hombres, aunque algunos tuvieron remarcables gestos de obstinación. El fotógrafo de la expedición, al ver que el Endurance iba a hundirse, buceó en las aguas heladas hasta el interior del casco inundado, entró en la habitación donde guardaba su material fotográfico, y rescató varias latas de negativos.

El jefe de la expedición, Shackleton, sólo le permitió conservar algunas latas, obligándolo a dejar el resto, porque eran un peso muerto que no estaba dispuesto a tolerar. En el viaje hasta la tierra firme, cada kilogramo de más era un inconveniente.

Shackleton se mostraba tranquilo y esperanzado de cara al exterior, y solamente su diario conocía su verdadero estado de ánimo. Toda esperanza de un regreso seguro había quedado hecha trizas junto con el Endurance. Contemplar cómo el barco era engullido por el mar había sido un durísimo golpe para todos los expedicionarios, y Shackleton no fue una excepción.

Tras la debacle, pasó toda una noche en blanco, caminando sobre el hielo, dándole vueltas a las limitadas opciones que le quedaban para sobrevivir. Consumido por la angustia, no tenía con quién desahogarse, excepto con las páginas del diario. No podía mostrarse débil o pesimista ante sus subordinados. No tenía derecho a parecer desesperado, ni a quejarse. Él, como capitán, debía aportar una solución. Veintisiete vidas humanas dependían de él y de sus decisiones. Si él no los llevaba sanos y salvos de vuelta a casa, pensaba, nadie lo haría.

La vida en el campamento sobre el hielo no había sido fácil; meses de frío, oscuridad, monotonía, vientos lacerantes, incomodidad, incertidumbre. Habían podido alimentarse bien mientras el Endurance había permanecido intacto, gracias a los suministros almacenados en las bodegas. Aun así, no todos los miembros de la expedición estaban por igual preparados para sobrellevar durante tanto tiempo aquellas condiciones de vida.

Algunos hombres habían esperado semejantes esfuerzos y habían viajado dispuestos a hacer frente a cualquier situación: hablamos del pequeño grupo de hombres que, de haber podido continuar la misión, hubiesen acompañado a Shackleton en el viaje a pie a través del continente antártico. Ellos sí habían recibido un entrenamiento específico para resistir semejante infierno.

Pero el resto de los hombres, marineros del Endurance que debían haber regresado con el barco a Inglaterra tras dejar a Shackleton en la costa, no habían previsto verse en aquellas condiciones, así que la adaptación fue problemática. Casi todos ellos provenían de climas fríos y estaban familiarizados con la nieve y los inviernos crudos, pero nunca habían experimentado nada similar a vivir sobre el hielo antártico.

A marchas frustradas

«Después de un año de incesante batalla contra el hielo habíamos regresado casi a la misma latitud por la que ya habíamos pasado, con grandes esperanzas y aspiraciones, doce meses atrás. Pero, ¡bajo cuán diferentes condiciones! Nuestro barco había desaparecido y nos encontrábamos a la deriva sobre un pedazo de hielo, a la completa merced de los vientos»

La banquisa sobre la que vivían se desplazaba sobre el mar, así que la ubicación geográfica del campamento iba variando semana tras semana. Haciendo cálculos sobre el movimiento del hielo, Shackleton preveía que se acercarían a una isla llamada Paulet, oportunidad de oro para abandonar el hielo.

Sobre tierra firme tendrían, por lo menos, el consuelo de saber que ya no corrían el riesgo de ser devorados por las aguas si de repente, por culpa del deshielo, se abría una grieta bajos sus pies. Los cálculos eran correctos y el campamento llegó a estar a unos cien kilómetros de la isla de Paulet. Era lo más cerca de tierra firme que Shackleton y sus hombres habían estado desde hacía más de un año.

Cien kilómetros constituían una distancia considerable, pero Shackleton confiaba en que serían capaces de recorrerla a pie. Sin embargo, entre ellos y la isla de Paulet se extendía una masa de hielo tan abrupta e irregular que resultaba impracticable. No podrían atravesarla. Angustiados, tuvieron que permanecer en su campamento mientras la banquisa continuaba moviéndose, alejándolos de la isla y llevándolos de nuevo hacia mar abierto. Aquella parecía haber sido su última oportunidad de alcanzar tierra firme a pie.

Pensando que ya no tenía mucho sentido permanecer en el campamento y que era mejor para la moral de los hombres caminar en pos de un objetivo que permanecer a expensas del capricho de los elementos, Shackleton comunicó que iban a emprender la marcha hasta el límite de la banquisa para encontrar agua líquida, subir a sus botes, e intentar alcanzar alguna otra isla navegando entre los peligrosos hielos flotantes.

Sus subordinados se mostraban escépticos, pero el carisma y la calma del explorador irlandés se impusieron a las dudas. Sin embargo, abandonar el campamento en el que habían pasado el invierno conllevaba tomar medidas muy desagradables. Por un lado, tendrían que dejar atrás buena parte del equipo rescatado del Endurance. Shackleton sólo permitió que cada uno de sus hombres llevase consigo un kilo de efectos personales, además de los víveres y pertrechos imprescindibles.

Todo lo demás sería dejado atrás. Peor aún; como al emprender la marcha solamente dispondrían de los víveres que pudieran acarrear con ellos, no habría comida para las mascotas del barco: cuatro cachorros de perro que eran los ojitos derechos de los marineros, y la gata del cocinero.

Bocas que alimentar y que, al contrario que los perros adultos, no podían llevar cargamento. Para desconsuelo de todos, Shackleton ordenó sacrificar a los cinco animales. Por primera vez se oyeron disparos en la expedición: fúnebres truenos que encogieron el alma de aquellos hombres. Para el propio capitán fue una decisión descorazonadora, pero él era el líder y tenía que actuar en pos de la supervivencia de sus hombres.

La comida iba a escasear: los elementos humanos de la expedición tenían prioridad, los perros de arrastre venían después, y los cachorrillos y la gata eran los últimos eslabones de la cadena.

Emprendieron la marcha. No resultó fácil. Llevar consigo los tres botes salvavidas —cada uno medía siete metros de eslora y pesaba una tonelada— se convirtió en una pesadilla. Los hombres y los perros tenían que atarse a los botes y arrastrarlos por el hielo y la nieve, acarreando el equivalente de tres automóviles sin ruedas sobre una superficie irregular y repleta de obstáculos.

Pese a las previsiones de Shackleton, que creyó que podrían recorrer ocho o diez kilómetros diarios, apenas conseguían progresar. Había sido excesivamente optimista y la realidad lo golpeó en el rostro. Después de tres durísimos días de marcha, aún tenían a la vista el lugar donde se había hundido el Endurance. Estaban malgastando fuerzas en una tarea inútil.

El irlandés tuvo que admitir su derrota. Ejerciendo como impotentes mulas de arrastre no iban a llegar a ninguna parte. Dejaron de intentar ganarle terreno a lo imposible y acamparon otra vez.

En el nuevo campamento dieron empleo a los pocos materiales que habían quedado del naufragio del Endurance para intentar mejorar sus condiciones de vida. Convirtieron la caza en la actividad fundamental de su día a día. Con la llegada de la primavera y la aparición de algunas grietas en el hielo, empezaron a dejarse ver algunas focas y pingüinos.

No había muchos, pero capturarlos era la prioridad en el campamento porque su carne alimentaría a hombres y perros. La grasa y las pieles podían ser usados como combustible para calentarse. La caza no resultaba sencilla, y no solamente porque los animales escaseaban, sino porque en alguna ocasión tuvieron que hacer frente a la belicosidad de las propias presas.

En especial cuando se producía la ocasional aparición de leopardos marinos, una variante de foca depredadora, solitaria y muy agresiva, que les causaba serios problemas. Uno de los hombres sobrevivió casi milagrosamente al ataque de un leopardo marino que le hizo perder su arma, gracias a la admirable frialdad de un compañero que recogió el rifle, apuntó a la cabeza del animal sin apresurarse, y disparó una certera bala antes de que la cacería terminase en tragedia.

Otro acontecimiento inesperado añadió quebraderos de cabeza a Shackleton: sufrió un repentino ataque de ciática y el dolor lo mantuvo incapacitado durante más de dos semanas en las que permaneció postrado en el interior de su tienda, incapaz de actividad alguna.

Permanecía en su saco de dormir, escribiendo y, sobre todo, pensando. Mientras sus hombres cazaban y organizaban la supervivencia diaria en el exterior, Shackleton languidecía en su tienda, dándole vueltas a la situación. El fracaso de la expedición lo torturaba. La gloria se había escurrido entre sus dedos; los años de preparación, recaudación de fondos y entrenamiento habían resultado ser en vano.

Su gran sueño de atravesar la Antártida de punta a punta había quedado hecho pedazos junto con el Endurance. No obstante, Ernest Shackleton no era la clase de hombre que se rindiese ante las circunstancias. Mientras se recobraba de su ciática, se impuso una nueva misión: todos sus hombres iban a volver vivos a casa. Todos. Ésa era su responsabilidad, su nuevo propósito, y un objetivo en el que probablemente sólo él creía. Aunque parecía creerlo con un entusiasmo fanático, como sus subordinados pudieron comprobar.

Hacía más de un año que el mundo no tenía noticia de ellos. Que alguien decidiese enviar un rescate resultaba muy improbable a aquellas alturas, y más con la guerra en Europa, que suponían no habría terminado todavía. Y aunque se hubiese lanzado una misión de búsqueda, la posición en que se encontraban era desconocida; tratar de encontrarlos sería como querer encontrar una aguja en un inmenso pajar que no dejaba de moverse.

De todas maneras, la idea de un rescate ya resultaba absurda. Allá en el mundo civilizado los daban por muertos, estaban seguros. Nadie, nunca, había permanecido durante más de un año perdido en las inmediaciones del Polo Sur y había regresado con vida para contarlo.

En la lejana Europa, sus mujeres se creían viudas y sus hijos se creían huérfanos. Sus amigos habrían brindado por su descanso eterno; después, habrían continuado con su vida normal. Veintiocho hombres habían desaparecido en la Antártida, y el mundo había seguido girando. No estaban muertos pero eran como fantasmas. Estaban en un ataúd de hielo y la tapa iba cerrándose día tras día. La desesperación no tardaría en aparecer.

Del motín al deshielo

Tras recuperarse de la ciática, Shackleton apareció renovado, infundido de un nuevo optimismo. Reunió a sus hombres y les comunicó su sorprendente decisión: volverían a intentar una marcha a pie para abandonar el mar helado. La noticia no causó gran entusiasmo en el campamento.

El último intento de marcha había durado apenas tres días, y había sido una experiencia terrible, un fútil gasto de valiosas energías. Pero Shackleton quería repetir, quería que volviesen a dejar casi todo su equipo útil atrás para someterse a la deprimente y agotadora tarea de arrastrar los botes salvavidas. Para algunos era una idea insensata. Pero también era una orden, así que se pusieron de nuevo en marcha.

Esta vez consiguieron avanzar un poco más, pero la caminata era tan desesperante como la anterior. Después de tres jornadas de titánico esfuerzo, el descontento cundió entre los expedicionarios hasta el punto de que se produjo un conato de motín. Uno de los hombres, el carpintero del Endurance, decidió que ya había tenido bastante. El barco había desaparecido, argumentó, así que ya no existía una tripulación.

Se consideraba exento de la obligación de cumplir órdenes del capitán. No pensaba seguir cargando con aquellos pesados botes sólo porque el insensato Shackleton había tenido esa ocurrencia. Se sentó y se negó a seguir. Shackleton era consciente de la delicada situación ante la que se encontraba; si cundía el ejemplo y otros imitaban aquella desobediencia, podía verse enfrentado a un motín en toda regla.

La actitud del carpintero amenazaba con pulverizar la integridad disciplinaria del grupo. Juntos habían sobrevivido al crudo invierno y al hundimiento del barco, pero no podrían sobrevivir al caos de una división interna. A esas alturas, incluso el propio Shackleton sospechaba que se había equivocado al ordenar emprender una segunda marcha a pie, pero no podía tolerar la indisciplina.

Primero se aseguró de tener su revólver a mano, por si se veía obligado a terminar haciendo uso de él, algo a lo que, en última instancia, estaba dispuesto. Haría cualquier cosa por devolver a sus hombres a sus hogares, y eso incluía cortar de raíz las insubordinaciones. A cualquier precio.

No necesitó recurrir a las amenazas o las balas. Llevaba consigo una copia de los estatutos de la expedición y debatió el tema con sus hombres. Si regresaban vivos a Inglaterra, todos ellos tendrían derecho a cobrar un sueldo por cada mes que hubiesen pasado bajo su mando, sin importar que el barco se hubiese hundido, y sin importar cuánto tardasen en regresar.

Si según el reglamento seguían teniendo derecho a sueldo, eso implicaba que seguían bajo el mando del capitán. Lo quisieran o no, continuaban siendo miembros de la Expedición Imperial Trans-Atlántica. La obligación de cumplir órdenes continuaba vigente, y la desobediencia podía ser castigada con toda la dureza que permitían los rígidos códigos de la navegación.

Shackleton hizo todo un alarde de poder de convicción para capear el temporal, y el conato de motín quedó desactivado. El carpintero rebelde aceptó la situación y los demás expedicionarios asumieron que tenían que hacer lo que su jefe mandase, por difícil o desagradable que resultara. Así que cargaron otra vez con los botes y continuaron con la penosa marcha.

Una vez más, el esfuerzo resultó en vano. Shackleton se había salido con la suya pero su entusiasta obstinación se volvió a topar de bruces con la cruda realidad. Después de una larga semana de marcha se dio cuenta de que tampoco esta vez tenía sentido continuar. La energía que consumían no servía para avanzar más que unos pocos cientos de metros por día.

Se detuvieron y volvieron a acampar, aunque ahora disponían de mucho menos material, lo que implicaba condiciones de vida bastante más precarias. La credibilidad de Shackleton había sufrido un severo golpe. Por más que hubiese conseguido mantener el mando y apagar la rebelión, aquella interminable semana de esfuerzos había tenido consecuencias funestas entre sus subordinado, que estaban más cansados, más desanimados, y que echaban de menos la buena cantidad de pertrechos que habían abandonado.

Los hombres de Shackleton empezaron a hacerse a la idea de que no iban a poder alcanzar tierra firme antes de que llegase un nuevo invierno antártico. Iban a tener que pasar otro año varados en aquella cáscara de hielo… si es que conseguían sobrevivir.

Shackleton seguía afirmando que saldrían de allí antes de la llegada del nuevo invierno. Su optimismo empezó a antojarse insensato incluso para los oficiales más cercanos a él. Los expedicionarios querían volver a dedicar todos sus esfuerzos a la caza, almacenando la mayor cantidad de carne durante lo que quedase de «verano» polar, antes de que los animales salvajes volvieran a desaparecer cuando las condiciones empeorasen.

Iban a necesitar buenas cantidades de focas y pingüinos si querían tener alguna oportunidad de sobrevivir a la perenne oscuridad de los meses invernales. Durante el invierno anterior habían dispuesto de los víveres de las bodegas del Endurance, además de grandes cantidades de equipamiento útil, pero ahora ya no tenían nada excepto unos hornillos, sus maltrechos sacos de dormir y los botes. Había que cazar y acumular comida. Y aun así, para desesperación de los suyos, Shackleton se negó a convertir el campamento en una despensa. Él seguía en sus trece: iban a abandonar el hielo, así que no debían dedicar todos sus esfuerzos a perseguir focas.

Los elementos quisieron darle la razón. La cáscara de hielo sobre la que acampaban comenzó a adelgazar como consecuencia de la subida de las temperaturas. Una noche, uno de los hombres se despertó mareado, con la extraña sensación de haber estado durmiendo en el interior de un barco. Y en cierto modo, así había sido: el hielo bajo sus pies se había vuelto tan ligero que empezaba a balancearse por efecto del agua subyacente.

Otra noche sucedió algo todavía más alarmante, cuando una grieta se abrió en mitad del campamento. Confusos y medio adormilados, los expedicionarios se pusieron en pie pensando que el océano amenazaba con tragárselos a todos. De hecho, uno de los hombres había caído al agua todavía metido en su saco de dormir.

Shackleton lo descubrió a tiempo y ayudó a sacarlo a la superficie justo antes de que la grieta se cerrase de manera tan imprevista como se había abierto: un minuto más y hubiese muerto ahogado. Hicieron lo posible por secarlo para evitar que muriese por causa de la hipotermia. El pobre hombre había estado a punto de morir, pero se limitó a lamentar la pérdida de su saquito de tabaco. Pérdida que, en aquellas circunstancias, era también un considerable motivo de disgusto.

La razón se puso del lado de Shackleton. No podían quedarse acampados sobre una banquisa que comenzaba a deshacerse. Metieron sus escasas pertenencias en los botes salvavidas y se dispusieron a aprovechar los estrechos pasillos de agua que comenzaban a aparecer por doquier para navegar.

Esto planteaba otro desagradable problema. Montados en los botes, ya no iban a poder llevar a todos los perros. Volvieron a sonar disparos. Para algunos de los hombres, fueron momentos muy difíciles de asumir, teniendo que matar a unos animales que los habían acompañado durante meses de dura supervivencia y con los que habían establecido profundos vínculos emocionales.

Pero Shackleton se mostraba inflexible al respecto. Durante las siguientes semanas, irían sacrificando al resto de los perros ante la imposibilidad de conseguirles alimento. Al final, pese a sus propios sentimientos, terminarían comiéndoselos.

Durante el día, los hombres remaban esforzadamente para abrirse paso por los pasillos de agua que dejaban las grietas de la banquisa al ensancharse, aunque avanzaban con mucha lentitud. Cuando llegaba la hora de dormir, acercaban los botes a una placa de hielo lo bastante grande como para permitirles acampar durante la noche.

Con el paso de los días dejaron atrás la banquisa y se encontraron en mar abierto. Ya no había hielo estable sobre el que acampar. Ahora se veían condenados a dormir en los propios botes, soportando la humedad y rezando por que no se desatase una tempestad que los hiciese naufragar.

Para no perderse, habían atado las tres barcas entre sí, pero temían que alguna ballena orca —de las que podían escuchar sus silbidos bajo el agua, pues eran abundantes en la zona— nadase entre los botes, arrastrando la cuerda y provocando que volcasen. Otra preocupación. todavía más grave, era la falta de comida.

En mar abierto ya no podían cazar. Una vez sacrificados los perros, sólo les quedaba una pequeña cantidad de galletas del Endurance. Su dieta se tornó patética: a la hora de comer le daban un diminuto mordisquito a su galleta diaria, aunque algunos se limitaban a lamerla un poco; a la hora de cenar se comían la galleta entera.

Con eso tendrían que aguantar hasta encontrar tierra firme. Transcurrieron dos días, tres, cuatro. La malnutrición y la casi total imposibilidad de secar sus ropas provocaron que los hombres empezasen a enfermar. La disentería hizo estragos; sus síntomas (fiebres, dolores y diarrea) se sumaban al frío, el hambre y la falta de descanso. Solamente unos días de trayecto por mar los estaba debilitando más que todos los duros meses del invierno anterior.

La moral amenazaba con desplomarse, pero fue entonces cuando emergió de manera definitiva la capacidad de Ernest Shackleton para ponerse al frente y cargarse las dificultades a sus espaldas. Estaba sometido a las mismas penurias que todos los demás, pero siempre se lo veía animoso, siempre disponible para sus hombres.

Los consolaba, los estimulaba, los escuchaba, los cuidaba cuando enfermaban, les daba esperanzas en los peores momentos. Tres botes salvavidas unidos por un par de cuerdas en mitad del océano antártico, con veintiocho hombres que no sabían a dónde se dirigían y que no llegaban a ser ni un diminuto punto en el más pequeño de los mapas.

Y en medio de todos ellos estaba Ernest Shackleton, comportándose como un abnegado padre. Sus hombres llegaron a olvidar los errores que había cometido o los momentos de tensión que se habían producido a causa de sus discutibles decisiones. Sin Shackleton no podían sobrellevar todo aquello. Y él no solamente se ponía al timón, sino que seguía insistiendo en que los llevaría a tierra firme.

(En la imagen, parte de la Isla Elefante, que durante meses permanece rodeada por el hielo; sobre la costa se aprecia un pequeño monumento dedicado a los expedicionarios de Shackleton)

La isla Elefante

Después de siete agotadores días remando (y achicando agua cuando tocaba dormir) esperaban encontrar la isla Elefante, que debido a su difícil acceso estaba alejada de cualquier ruta marítima, olvidada incluso de los balleneros y los cazadores de focas. La civilización seguiría siendo como un sueño lejano, pero si alcanzaban la isla estarían al menos sobre tierra firme.

Amaneció un día cubierto por la niebla. Al aclararse la atmósfera, los expedicionarios se dieron cuenta de que se hallaban justo bajo uno de los acantilados, cortados a cuchillo, de la isla Elefante. Débiles y exhaustos, pero entusiasmados, remaron hacia la costa. Tambaleándose, llevaron sus botes a tierra, desembarcaron y comenzaron a caminar por la playa, extasiados por aquella sensación que ya casi habían olvidado: pisar un suelo seguro, sólido, que no estuviese hecho de hielo.

Habían transcurrido dieciséis meses desde la última vez que habían pisado algo digno de ser llamado suelo. Ya no tendrían que vivir sobre la incierta y tramposa banquisa, así que la alegría retornó al maltrecho grupo y se dibujaron sonrisas en sus demacrados rostros. Shackleton había conseguido el primero de sus objetivos, que todos sus hombres volviesen a tierra firme. Todos estaban vivos.

No podían quedarse allí para siempre, sin embargo. En la isla Elefante la supervivencia no estaba garantizada. Era un pedregal en el que no había muchos más recursos que en la banquisa donde habían vivido durante tantos meses.

Allí podían acampar sobre suelo relativamente seco, lo cual era una considerable mejora respecto a dormir sobre la corteza congelada del mar (y no digamos respecto a mal dormir en los botes que se llenaban de agua todo el tiempo a causa del oleaje), pero Shackleton no se engañaba. Algunos de ellos necesitaban salir de allí para buscar ayuda, o todos terminarían muriendo.

La tierra habitada más cercana estaba en el Cabo de Hornos, pero los vientos del oeste les impedirían llegar hasta allí. La opción más razonable, la única de hecho, era intentar alcanzar Georgia del Sur, la isla donde habían hecho escala año y medio atrás. ¿El problema? Que Georgia del Sur se encontraba a casi 1300 kilómetros de la isla Elefante.

Esto es, debían navegar 1300 kilómetros a través de las aguas más feroces del planeta, para lo cual disponían de tres botes que no llegaban a los siete metros de eslora. Dicho de otra manera: un suicidio.

Shackleton contempló a sus hombres y el cuadro era desolador. Casi todos ellos estaban demasiado débiles o enfermos como para afrontar una travesía semejante. La semana que habían pasado en mar abierto buscando la isla Elefante había bastado para minar las fuerzas de casi todos ellos y ponerlos al límite.

Para alcanzar georgia del Sur se necesitaría, según sus cálculos, todo un mes de navegación a través del terrorífico Atlántico Sur, un océano mucho más profundo, violento y traicionero que el mar por el que acababan de transitar. El famoso explorador irlandés sabía que no podía exigir semejante esfuerzo a aquellos hombres tan castigados. Pero había que hacer algo. Y tomó una decisión. Usarían solamente uno de los botes para intentar alcanzar Georgia del Sur.

Shackleton sabía que las posibilidades de llegar eran escasas, pero no había otra opción, así que iría él mismo, acompañado de los cinco hombres que considerase más fuertes y preparados. No podía engañarse; era muy probable que terminasen en el fondo del Atlántico, pero al menos lo habrían intentado. Había jurado a sus hombres que los devolvería a casa; una vez dada su palabra y siendo un hombre de honor, la única opción que le quedaba era dejarse la vida en el intento.

Antes de partir, Shackleton organizó el campamento donde quedarían esperando los restantes expedicionarios. Los dos botes que no iban a usar para navegar fueron puestos boca abajo y apoyados el uno sobre el otro, formando una especie de refugio contra el viento.

Allí, veintitrés hombres esperarían, quizá inútilmente, a que llegase la ayuda que Shackleton se proponía encontrar. No había mucho más que pudiesen hacer. Prepararon el tercer bote salvavidas, bautizado James Caird en honor de uno de los patrocinadores de la expedición.

Crearon una cubierta con lonas, reforzaron el casco con maderas procedentes de los otros botes, e incluyeron dos toneladas de piedras como lastre para evitar que el bote fuese volteado como una pluma por las feroces olas que sin duda iban a encontrar. Almacenaron comida para seis hombres y treinta días; si después de un mes no habían encontrado Georgia del Sur, morirían de hambre, suponiendo que el océano no los hubiese devorado a ellos antes.

La Expedición Imperial Trans-Atlántica había levado anclas de Inglaterra el 8 de agosto de 1914. Ahora, el 24 de abril de 1916, Ernest Shackleton y cinco de sus sufridos expedicionarios abandonaban la isla Elefante a bordo de un escuálido bote salvavidas para lanzarse a una travesía sin esperanza, mientras el resto de sus compañeros los despedían desde la playa, pensando que quizá nunca los volverían a ver.

La imagen de aquel preciso instante, tomada por el fotógrafo de la expedición, es el vivo retrato de una descorazonadora odisea humana; un momento que sus propios protagonistas recordarían después como «patético».

Tras perder de vista al bote de Shackleton, los hombres que permanecerían en la isla retornaron a su cabaña fabricada con los botes. Ya sólo les quedaba esperar, pero aún les aguardaba alguna inusitada e incómoda sorpresa.

Por ejemplo, cuando encendían el hornillo que llevaban consigo para calentarse, el hielo incrustado en el suelo comenzaba a deshacerse… y así descubrieron que había acumulados excrementos de aves marinas que habían permanecido congelados durante décadas, pero que ahora quedaban expuestos al aire libre con el desastroso efecto que, puede imaginarse, esto tenía sobre la vida en la improvisada cabaña.

Pasarían hambre, frío y sufrirían enfermedades y congelaciones, y para colmo tendrían que dormir sobre excrementos. Con todo, iban a estar mejor que los seis tripulantes del James Caird.

«¡Por el amor de Dios! ¡Agarraos! ¡Nos va a alcanzar!»

Sobre un océano agitado, encogidos en el pequeño refugio que habían improvisado en el bote salvavidas, Shackleton y sus cinco valientes contaban las horas y los días de la travesía. La primera jornada resultó tranquila porque brillaba el sol y el mar estaba en calma. El viento del oeste los arrastraba en la dirección indicada y notaron que estaban avanzando mucho más deprisa de lo previsto.

El segundo día siguieron avanzando a buen ritmo, pero a costa de sufrir unas aguas mucho más revueltas. El esquife en que viajaban se agitaba constantemente con creciente violencia; el agua fría entraba todo el tiempo en el casco, y ellos tenían que achicarla usando sus escasas fuerzas. Hacían turnos de cuatro horas en los que tres de los hombres intentaban mantener el bote a flote mientras los otros tres hacían lo posible por dormir.

Las temperaturas descendían hasta los veinte grados bajo cero. Sus ropas estaban permanentemente mojadas y comenzaron a sufrir signos de congelación superficial en los dedos de los pies. A uno de los hombres se le congelaron las orejas. Aunque consiguieran encender el hornillo, resultaba imposible secar sus atuendos y durante el día no se veía un ápice de sol porque las nubes cubrían el cielo.

Se formaba escarcha en el bote y en sus propias ropas. Sus fuerzas iban menguando por horas. Por otra parte, sin la visión del cielo por culpa de las nubes, tenían que orientarse en base a la intuición. Con un instrumental de navegación rudimentario —que para colmo apenas era útil sobre un bote que no paraba de balancearse—, estaban limitados a suponer de manera muy aproximada que su rumbo fuese el correcto.

Si se equivocaban en un solo grado, podían terminar desviándose noventa kilómetros de su objetivo. Si se equivocaban en dos grados, nunca encontrarían Georgia del Sur ni por casualidad, pereciendo en la inmensidad del Atlántico.

Como escuchando su lamento interior, los cielos les concedieron un descanso a los pocos días de viaje. Las nubes se abrieron, el sol brilló. Pudieron secar sus ropas, al menos en parte, y también pudieron calcular el rumbo con precisión. Se llevaron una alegría cuando comprobaron que, pese a los días de confusión, todavía iban en la dirección correcta y debido a la fuerza de los vientos habían avanzado bastantes más kilómetros de los que habían pensado.

Sin embargo, el breve interludio de calma pasó con rapidez y el Atlántico Sur volvió a mostrar su verdadero rostro: oscuras nubes, olas enormes, el agua fría que se empeñaba en inundar el bote. Debían de sentirse muy, muy diminutos e indefensos en aquel cascarón de siete metros, atravesando unas aguas que habrían causado problemas a buques mucho más grandes.

Cada día parecía interminable, prolongándose en una lucha constante por sobrevivir. Tras una semana y media de viaje, la ya maltrecha salud de los navegantes empeoró. Dos de ellos enfermaron hasta el punto de que se empezó a temer por sus vidas. Shackleton vigilaba su pulso, y cada pocas horas ordenaba calentar una desangelada sopa para repartirla entre todos.

No fue hasta mucho después que supieron aquellos hombres que Shackleton fingía beber su ración, pero en realidad tenía su lata vacía porque había repartido su parte entre las latas de los demás.

El panorama era de una aterradora abstracción; cielo y agua se confundían; hasta el punto en que incluso un navegante tan curtido como Shackleton tenía problemas distinguir qué era lo que veía en lontananza. Un día, mirando a lo lejos desde la proa del bote, distinguió un retazo de claridad en el firmamento, una línea blanca que parecía una abertura en el horizonte.

Creyó que era el signo de que se estaba despejando el cielo, que aquel jirón de luz anunciaba que iban a gozar de la bendición del sol. Pero las cosas resultaron ser bien distintas: un momento después se dio cuenta de que aquella «abertura en el cielo» era en realidad la cresta de una ola gigante. En veintiséis años como marino, Shackleton nunca había visto nada similar.

Gritó: «¡Por el amor de Dios! ¡Agarraos! ¡Nos va a alcanzar!» y los hombres se aferraron al bote y aguardaron la llegada de la ola gigante durante unos instantes que, según contaban después, se les antojaron horas. Por fin, la ola alcanzó el James Caird y se desató el caos. Había agua blanca y espuma por todas partes, provocando una total confusión y el sentimiento de ser finalmente tragados por el océano.

El bote fue elevado a las alturas, arrojado hacia adelante, y dejado caer de nuevo. El agua lo cubrió por completo. Los hombres permanecieron agarrados a la embarcación con la fuerza que les confería el saber que toda su vida dependía del aguante de sus manos en aquel preciso instante. Milagrosamente, el James Caird mantuvo el equilibrio.

Salió indemne del encuentro con un fenómeno marino que podría haber tumbado a otros buques, aunque aún tuvieron que pelear hasta el último aliento para evitar el naufragio, porque durante diez interminables minutos, usando cualquier objeto que sirviera de recipiente, lucharon por achicar toda el agua que la ola gigante había dejado y que amenazaba con hundirlos. Fue un esfuerzo extremo, pero lo consiguieron. Habían sobrevivido a una ola monstruosa a bordo de un pequeño bote, una gesta digna de las narraciones de Homero.

Muy débiles, pero sabiendo que Georgia del Sur estaba sin duda algo más cerca, continuaron navegando. Vieron una placa de kelp flotando sobre el agua; es un tipo de alga cuya presencia anuncia la proximidad de tierra firme. Agotados, fueron presa de un ataque de risa. Una risa débil y estertórea.

Habían ido siempre en la dirección correcta. Cómo habían conseguido sobrevivir era algo que quizá ni siquiera ellos mismos entendían del todo bien, porque además de su valor, determinación y habilidad, la suerte había jugado un papel importante. Pero después de dos agotadoras semanas en mar abierto —la mitad del tiempo previsto— divisaron Georgia del Sur en la distancia. Una de las epopeyas marítimas más grandes en la historia de la Humanidad estaba a punto de llegar a su fin.

De entre los muertos

.Aún se vieron obligados a pasar una noche más sobre el agua. Alcanzaron la isla, sí, pero se toparon con unos acantilados rodeados de escollos en los que no había ningún lugar indicado para desembarcar sin que el bote terminase hecho trizas.

Necesitaban encontrar una playa. Shackleton contempló el lamentable estado de debilidad de sus hombres y consideró que sería mejor descansar una noche más antes de intentarlo. Como es lógico, a los hombres los consumían los deseos de poner pie en tierra, pero tenían que resignarse. Estaban demasiado débiles como para ponerse a remar ese mismo día.

Como una broma del destino, el día siguiente amaneció con una terrible tormenta que arrastró al bote de nuevo hacia mar adentro. Habían cerrado los ojos con la bendita estampa de los acantilados todavía en la retina pero ahora, una vez más, habían perdido la isla de vista. Haciendo de tripas corazón y combatiendo contra los elementos, volvieron a navegar durante toda la mañana parta intentar localizarla de nuevo, lo cual consiguieron alrededor del mediodía.

Durante toda la tarde, debatiéndose con el fuerte viento, deambularon en busca de un lugar idóneo donde atracar. No encontraban ninguno, solo rocas y más rocas. Tenían el final de su odisea muy cerca… y a la vez muy lejos. Cuando amenazaba con anochecer sin que pudieran abandonar el mar, los dioses del piélago se apiadaron por fin de ellos. El viento amainó y además encontraron una cueva donde detener temporalmente el bote.

Allí tampoco podían poner pie en tierra, pero por lo menos estaban al abrigo y eso les permitiría dormir con más tranquilidad, protegidos de otra posible tormenta que los volviese a alejar de tierra o incluso los arrojase a las profundidades. Durmieron en el bote, pero a resguardo por primera vez en dos semanas. La mañana siguiente abandonaron la cueva y navegaron circunnavegando la costa hasta encontrar, esta vez sí, una bahía en la que finalmente pudieron atracar.

Era el 10 de mayo de 1916. Volvían a poner el pie en un territorio habitado por el hombre. Volvían a ver vegetación: la mortecina hierba de las colinas que rodeaban la playa. Habían transcurrido veintiún meses desde el inicio de la expedición.

Todavía necesitaban encontrar ayuda. Habían podido tomar tierra, pero lo habían hecho en el lado menos indicado de la isla. Estaban a treinta y cinco kilómetros de la estación ballenera de Stromness. No iba a ser un camino fácil: una cordillera montañosa los separaba de la estación. Dado que estaban demasiado débiles como para retornar al mar y rodear la isla navegando, tendrían que atravesar la cordillera a pie.

Descansaron durante cinco días. La apatía había hecho presa en los supervivientes de la terrorífica travesía marítima. Fue la determinación y el carácter práctico de Shackleton lo que mantuvo a sus hombres en funcionamiento. Su capacidad de sacrificio resultaba contagiosa y su ejemplo era un acicate.

De no ser así, incluso estando ya tan cerca de la posibilidad del rescate, hubiese sido muy posible que aquellos desdichados viajeros se hubiesen dejado morir sobre aquellas colinas, incapaces de reunir las exiguas reservas de vitalidad para emprender el último viaje a pie a través de las montañas heladas. Tras aquellas jornadas de «recuperación», Shackleton volvió a dividir a los suyos según el estado en que se encontraban.

Tres de los hombres, la mitad de sus heroicos navegantes, aparecían demasiado débiles como para intentar una caminata, por lo decidió que permaneciesen en la bahía aguardando el futuro rescate. El propio Shackleton, acompañado por los dos hombres que aún conservaban parte de sus menguantes fuerzas, se puso en marcha para alcanzar el otro lado de una cadena montañosa que los balleneros siempre habían considerado intransitable.

Para Shackleton, sin embargo, parecía no haber nada intransitable. Caminaron por rocas, atravesaron glaciares y campos nevados, escalaron con esfuerzo por cuestas congeladas. Ya no tenían sacos de dormir ni tiendas de campaña; viajaban y dormían en la intemperie.

Fue un penoso ascenso hasta los 1300 metros de altitud. Después de cuatro días de marcha, estaban al filo de atravesar la cumbre y emprender el descenso al otro lado. Los sorprendió el atardecer justo cuando estaban en la cresta de las montañas; se dieron cuenta de que si los alcanzaba la noche en aquella altitud iban a morir congelados.

Desatendiendo el peligro, se deslizaron por unas pendientes nevadas, dejándose caer hasta unos 1000 metros. No se mataron en el intento. Una vez allí, calentaron algo de comida con el hornillo; mientras uno de ellos cocinaba, los otros dos lo rodeaban intentando protegerlo del viento. Comieron mientras veían caer la noche.

No se molestaron en intentar dormir y siguieron caminando en la oscuridad. Una vez más, hubo un guiño del cielo, porque el firmamento se despejó y apareció la luna para ayudarles a ver por dónde andaban. Desde aquellas alturas localizaron en el horizonte marino una pequeña isla cuya ubicación recordaban, porque habían navegado junto a ella, lo cual les indicó que estaban caminando en la dirección equivocada.

Tuvieron que dar media vuelta y desandar parte de lo andado. A las cinco de la mañana, exhaustos, se sentaron a descansar. Se abrazaban para conservar el calor. Los dos hombres que acompañaban a Shackleton quedaron dormidos al instante, pero el irlandés no se permitió cerrar los ojos. Si se dormían los tres a la vez podían morir congelados; la «muerte dulce» del frío sorprende a los hombres durante el sueño con implacable rapidez. Dejó pasar unos minutos para que descansaran un poco y los volvió a despertar. Había que seguir caminando.

A las seis y media de la mañana del 20 de mayo de 1916, la expresión en el rostro de Shackleton cambió. Le pareció oír algo. Un silbato de vapor. Pero no estaba seguro. ¿Lo había escuchado o lo había imaginado? Calcularon la hora aproximada y descubrieron que era el momento en que acostumbraba a iniciarse la jornada laboral en un puerto, así que el silbato quizá no era una alucinación. Y, en efecto, era el silbato que llamaba al trabajo a los balleneros de la estación Stromness. Tenían la estación ballenera justo ante ellos, a unos pocos kilómetros.

Todavía tenían que hacer frente a un último obstáculo: una pendiente de nieve que caía hacia lo que parecía ser un precipicio. No se antojaba un descenso seguro, pero si querían evitarlo tendrían que dar un rodeo y caminar ocho, nueve o diez kilómetros más para llegar a la estación. Quizá no nos parezca mucho; sin embargo, para aquellos tres hombres, después de todo lo que ya habían pasado, el rodeo era una distancia suplementaria que causaba el más completo desánimo.

Shackleton planteó el problema sin andarse por las ramas: «Muchachos, esta pendiente nevada parece terminar en un precipicio. Aunque quizá no haya precipicio. Si no descendemos por ella, tendremos que dar un rodeo de al menos ocho kilómetros. ¿Qué debemos hacer?» Agotados, habiendo salvado sus vidas en diversas situaciones límite y en disposición de jugársela una vez más porque ya no se sentían capaces de añadir kilómetros a su Via Crucis, sus dos acompañantes respondieron: «Probemos la pendiente».

Era un último cara o cruz. Podían llegar a Stromness, o podían caer por un acantilado y morir con los huesos hechos añicos como trágico final de su increíble gesta. No tenían fuerzas para evitar el riesgo. Descendieron por la pendiente. No había precipicio: lo había parecido por efecto de la perspectiva. Siguieron caminando.

Dos horas después estaban ya muy cerca de la costa. Vieron en la distancia un barco ballenero que entraba en la bahía deslizándose con suavidad sobre el agua. Allí estaba la civilización, allí estaba el final de casi dos años de pesadilla. Y aun así, cuanto menos les quedaba para alcanzar la estación, más grandes les parecían los obstáculos.

Frente a ellos había una corriente de agua helada que llegaba hasta la cintura. Tiritando de frío y notando como sus cuerpos recurrían a su último combustible para no sucumbir a la hipotermia, empezaron a atravesarla. Mientras caminaban con penoso esfuerzo por un agua fría que hacía doler todo su cuerpo, se les cayó el alma a los pies al descubrir que tendrían que descender por una cascada.

Tendieron una cuerda y bajaron uno a uno. Quedaron completamente empapados, pero consiguieron salir del agua y poner pie en tierra de nuevo. Aquella última trampa les dejó —¡por fin!— el camino despejado. Veían la estación a poco más de dos kilómetros, en lo que era ya una caminata franca.

Estaban a punto de contactar con otros seres humanos. Se contemplaron unos a otros y, por primera vez en dos años, se dieron cuenta de cuán lamentable era su imagen. Barbas desordenadas cubiertas de escarcha, rostros castigados, y unas ropas que no habían lavado en más de un año.

Se «acicalaron» como pudieron. Caminaron con ritmo cansino hacia la estación y llegaron a Stromness hacia las tres de la tarde. Se toparon con las primeras personas que habían visto desde que se habían perdido: dos críos, hijos de los balleneros de la zona.

Shackleton intentó preguntarles por la oficina del director, cuya ubicación ya no recordaba con exactitud, pero los niños salieron huyendo en cuanto los vieron. Dedujeron que, desde fuera, su aspecto debía de ser incluso más terrible de lo que ellos eran capaces de captar. Finalmente localizaron la oficina por sí mismos y llamaron a la puerta. El noruego Thoralf Sørlle, jefe de la estación, abrió y se quedó mirándolos con extrañeza: “¿Sí?” Shackleton clavó sus ojos en él:

—¿Es que no me reconoces?

Habían pasado veintiún meses desde que el Endurance se había perdido en la Antártida.

Héroes

El día siguiente, el 21 de mayo, los tres hombres que aguardaban al otro lado de las montañas fueron recogidos por uno de los barcos balleneros de Stromness, mientras Shackleton y los otros dos se reponían en la estación. El irlandés narró lo sucedido a los incrédulos noruegos, quienes escuchaban con asombro su relato y descubrieron, con todavía más asombro, que veintidós hombres continuaban abandonados en la lejana Isla Elefante sin saber si serían rescatados o no.

Shackleton en persona se hizo cargo del plan de rescate del resto de su tripulación, mientras la historia de sus hazañas empezaba a correr como la pólvora de telégrafo en telégrafo, de periódico en periódico, y de nación en nación. Se efectuó un primer intento de rescate con un ballenero británico, pero conforme se acercaban a la isla Elefante el hielo los obligó a dar media vuelta. Tuvieron que desistir.

Tras aquel primer fracaso, el gobierno uruguayo prestó a Shackleton un buque más indicado para aquellas aguas, pero tampoco esta vez fueron capaces de atravesar el hielo y dieron media vuelta. Transcurrían las semanas y los veintiún acampados ni siquiera sospechaban que el rescate se había puesto en marcha dos veces, y que dos veces había fracasado. Shackleton se desplazó a Punta Arenas, donde una generosa colecta de las comunidades chilena y británica permitió alquilar otro barco para realizar un tercer intento.

Se echaron al mar y cuando ya estaban cerca de la Isla Elefante, el motor del buque se averió. Una vez más, ¡la tercera consecutiva!, se vieron obligados a dar media vuelta. Mientras, en la isla, los veintidós supervivientes ya debían de estar haciéndose a la idea de que nunca nadie iría a buscarlos. Por fin, el gobierno chileno cedió un pequeño y manejable barco, el Yelcho, para la cuarta intentona de rescate. Shackleton embarcó por cuarta vez con rumbo a la isla Elefante, y después de tres meses de intentonas fallidas, consiguió tenerla a la vista.

El 30 de agosto de 1917, uno de los náufragos de Isla elefante anunció que veía una nave en la distancia. Sus compañeros, en el interior del campamento, ni siquiera pensaban que tal cosa fuera posible. Al oírlo, creyeron que los estaba llamando para comer. El primero tuvo que ir a buscarlos para convencerlos de que realmente había un barco en la distancia.

¡Un barco! Se apresuraron a encender una hoguera que llamase su atención, gastando en ello su último combustible. El buque fue aproximándose a la isla y cuando estaban lo bastante cerca como para verse y hablar a viva voz, Shackleton preguntó a gritos por el estado de sus hombres, que llevaban más de tres meses esperándole en aquel infecto pedazo de roca. “¡Todos vivos!”, le respondieron desde la isla. «¡Gracias a Dios!», dijo él.

Ernest Shackleton había fracasado en su expedición para atravesar la Antártida, pero se convirtió en un héroe internacional de primera magnitud. Su historia conmovió al público. No había desfallecido jamás hasta conseguir devolver a sus hombres al hogar. El apellido Shackleton se convirtió en sinónimo de compromiso, lealtad y esperanza.

Había demostrado que un verdadero líder no es únicamente aquel que da las órdenes, sino también quien más se esfuerza, quien come y duerme menos, quien trabaja más, quien se merienda sus temores mientras pone ante los demás la mejor cara posible.

Fue el primero en jugarse la vida cuando era necesario y el último en quejarse, el que siempre estaba dispuesto a un último sacrificio y un último esfuerzo, el más valiente de entre veintiocho hombres extraordinariamente valientes. Su grupo no se había desintegrado en la desesperación; no hubo motines, ni revueltas, ni guerras internas.

Shackleton no era un presidente, ni un político, ni un potentado, pero era el mayor líder que había conocido su época porque había vivido las mismas penurias que aquellos a quienes intentaba rescatar. Había compartido cada uno de los males de sus subordinados. Un ejemplo para aquella crisis, y para otras que hayan venido después.

Cuatro años más tarde, convertido ya en una figura de leyenda, Ernest Shackleton se embarcó nuevamente hacia la Antártida, esta vez con el propósito más modesto de ayudar a cartografiar la costa. Falleció mientras navegaba por aquellas aguas heladas donde una vez se había perdido, al parecer por causa de un ataque al corazón.

Había muerto en el mismo escenario de su gran hazaña, que, esta sí, se convirtió en inmortal. Tenía cuarenta y siete años; su cuerpo fue enterrado en Georgia del Sur en una ceremonia modesta pero solemne. Veintisiete hombres le debían la vida, y el mundo entero le debía agradecimiento, pues qué sería de la raza humana sin ejemplos como el suyo.

Qué mejor colofón para esta historia que la fotografía (real, tomada por el fotógrafo de la expedición) del momento en que Shackleton partía en un bote salvavidas en busca de ayuda, mientras los suyos le despedían desde tierra, pensando que se hundiría en el océano y nunca más lo volverían a ver. Creían que ninguno de ellos regresaría vivo a casa. Pero volvieron.

Historias como esta casi no hay ya, y es bueno recordarla de tanto en tanto. Incluso un fracaso puede volverse una historia de éxito si no se pierde el espíritu.

Sensacional escrito, tanto esta como la primera parte. Se queda una com ganas de más, de mucho más, incluso de ir en un bote para visitar la tumba de Shackleton..

Aunque se conozca por lecturas muy pasadas, nunca me cansaré de leer, de vivir con ellos tan increible, -y tan poco mediática- historia.

Gracias, EJ Rodríguez, por la emoción plasmada.