Nadie golpea más duro que la vida. Descubriendo el significado de la palabra soledad, ignorando el hediondo olor de las letrinas y maldiciendo culpas, Carlos Monzón se sienta en el rincón de su mugrienta celda en el penal de máxima seguridad de Batán. Sus minutos son días. Y sus días, años. Encerrado, herido, con los ojos vidriosos y la mirada perdida entre la silueta de los barrotes, siente la maldición de estar vivo. Monzón repasa la película de su azarosa vida, instante a instante, sin despegar los labios. Le viene a la cabeza la letra de aquel tango intenso y certero, cuya letra le araña las entrañas: «El orgullo de haber sido y el dolor de ya no ser».

Envuelto por el silencio sepulcral de noches interminables, radiografía su vida pero no encuentra explicación. En algún momento, sin motivo aparente, destrozó su vida y pasó de ser campeón del mundo a ser culpable de homicidio. Acostumbrado a parar con la cara puñetazos que habrían hecho descarrilar a un tranvía, Monzón recibe, con puntualidad, la visita de un fantasma que le atormenta. Es el fantasma de la noche del 14 de febrero de 1988. Aquella noche en la que su esposa se tiró por la ventana de su casa y se precipitó al vacío, falleciendo en el acto. El fantasma acosa a Monzón, le golpea en serie y le lleva contra las cuerdas. Carlos trata de zafar, de fajarse, pero es una pelea que jamás podrá ganar. No se puede golpear a un fantasma. No ha nacido el campeón capaz de noquear a sus remordimientos. La cuenta del árbitro es firme: once años. Once interminables años.

Cuarenta y cinco años antes había forjado su leyenda en el suburbio de San Javier fruto del amor de Amalia Ledesma y Roque Monzón, un matrimonio instalado en la pobreza de Las Barranquitas, barrio marginal de Santa Fe, donde malvivía con sus diez hermanos en una chabola. El quinto hijo de los Monzón dejó de estudiar en tercero de primaria para graduarse en la escuela de la vida y maduró a ritmo de vértigo: «En mi barrio se sobrevivía como se podía. Era un lugar bravo, con hombres peleadores y mujeres ligeras».

Era hijo de la calle. Agresivo, pandillero e hincha violento de fútbol, Monzón trabajó como limpiabotas, repartiendo salivazos hasta conseguir que los zapatos de sus clientes quedaran como jodidos espejos; luego fue sodero (repartidor de agua con gas); más tarde fue canillita (distribuidor de periódicos) e incluso pasó un par de semanas como lechero. «Recuerdo que, con 13 años, ya era un hombre hecho y derecho. Después tuve mucha ‘guita’, pero nunca pude comprarme una infancia, la que no tuve». Después algunas riñas callejeras, comenzó a pensar que tenía talento para pelear. Por eso ingresó en el gimnasio del Club Cochabamba. Allí hizo guantes, sombra, recibió friegas, sacó humo al saco, esculpió su cuerpo y se disciplinó. Como aficionado, firmó 87 peleas, con 73 victorias, 8 derrotas y 6 nulos. Estaba listo para dar el gran salto y hacerse profesional. «Había que ganar ‘plata’ y si la podía ganar con mis puños, no podía dejar escapar la chance». El hijo de la calle estaba listo. «O me como el mundo, o me come él».

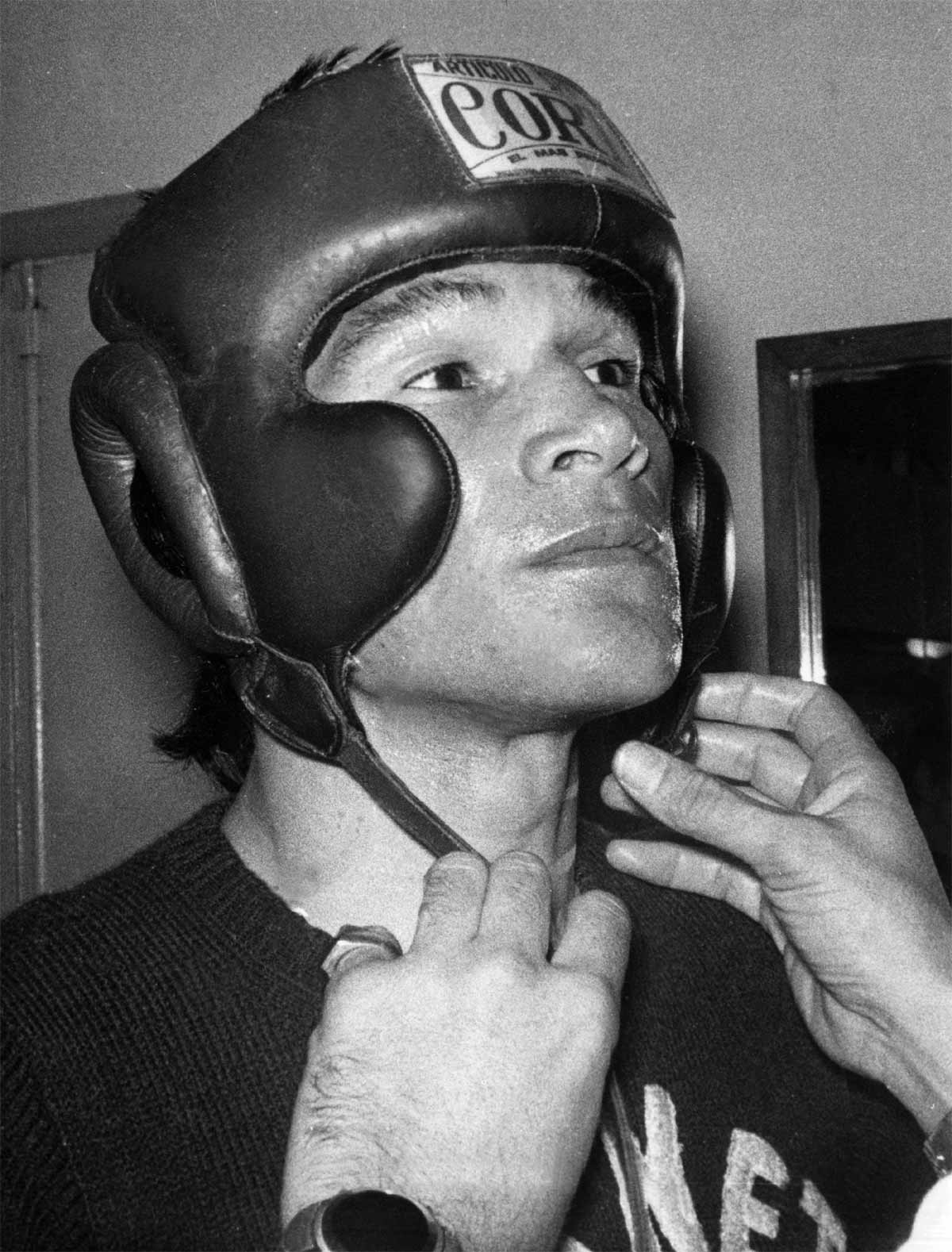

Se transformó en un guerrero, en un gladiador sediento de gloria, fama y fortuna. Apuesto, alto, agresivo, con un jab de izquierda que era un trueno y capaz de dominar el juego sucio si la situación lo requería, aquel talento de Santa Fe tenía alma de depredador. Con el apoyo de Amílcar Brusa y de su manager, Tito Lectuore, comenzó a subir como la espuma. Primero fue coronado campeón de peso mediano de Santa Fe, luego derrotó a Jorge Fernández pasando a ser campeón nacional y finalmente, cuando obtuvo el cetro sudamericano tras volver a machacar a Fernández. Monzón se prestigió, su estilo gustó y se convirtió en el aspirante número uno a la corona mundial de los medios.

Se transformó en un guerrero, en un gladiador sediento de gloria, fama y fortuna. Apuesto, alto, agresivo, con un jab de izquierda que era un trueno y capaz de dominar el juego sucio si la situación lo requería, aquel talento de Santa Fe tenía alma de depredador. Con el apoyo de Amílcar Brusa y de su manager, Tito Lectuore, comenzó a subir como la espuma. Primero fue coronado campeón de peso mediano de Santa Fe, luego derrotó a Jorge Fernández pasando a ser campeón nacional y finalmente, cuando obtuvo el cetro sudamericano tras volver a machacar a Fernández. Monzón se prestigió, su estilo gustó y se convirtió en el aspirante número uno a la corona mundial de los medios.

El campeón era un italiano, Nino Benvenuti, un boxeador de una pieza que había sometido a los mejores de la división. El 7 de noviembre de 1970, en el Palazzo dello Sport de Roma, Monzón se presentó ante Benvenuti. El argentino llegaba como víctima propiciatoria para el italiano, campeón de los medios y del peso superwelter. Nadie del equipo de Benvenuti llegó a tomar demasiado en serio las posibilidades de Monzón, al que tacharon de pujante promesa, pero nunca de amenaza real. «Será una defensa fácil, ese chico no tiene nada que hacer frente a Nino». Cuando estuvieron frente a frente, en mitad del ensordecedor griterío de los tifosi, el hijo de la calle fijó su mirada en su rival. «Cuando le clavé la mirada, estaba pensando: Te voy a matar». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Benvenuti. Aquel santafesino con greñas de suburbio no estaba dispuesto a dejarse pegar. Cuando la campana sonó, Monzón se esforzó en hacer realidad sus pensamientos. Quería matar a Benvenuti. Ocupó el centro del ring, llevó la iniciativa, persiguió por todo el ring al campeón y logró conectar varias manos en los primeros asaltos.

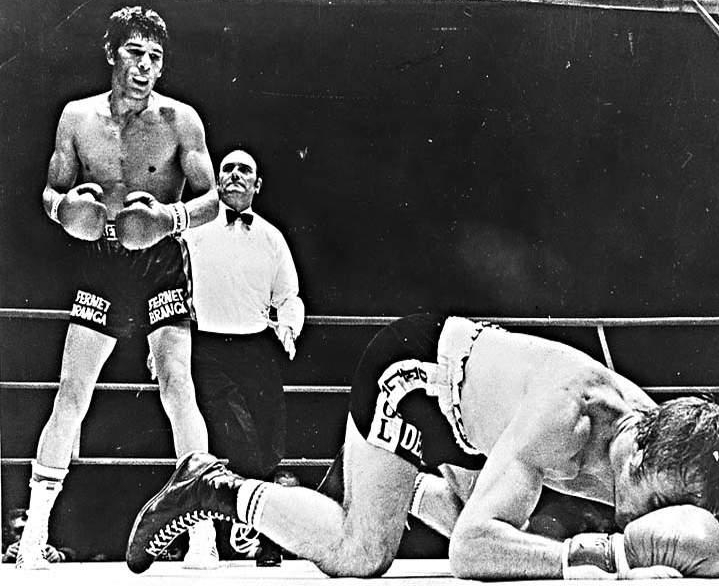

«¿De qué planeta ha salido este Monzón?» se preguntaban los cronistas italianos a pie de ring. Monzón iba a más y su contrincante languidecía. Desdibujado y desmoralizado, el italiano trató de sacar fuerzas de flaqueza en la recta final del combate, pero Monzón se fajó en el cuerpo a cuerpo y castigó aún más al campeón en el undécimo asalto. Dos derechas consecutivas encontraron premio y Benvenuti sintió que las piernas se le aflojaban. [En la esquina de Monzón alertan a Carlos de que su rival está tocado y le instan a acelerar las acciones: «Está muerto, está muerto. Carlitos, no hacemos prisioneros. No hacemos prisioneros»] Y el hijo de la calle, fiel a su trayectoria vital, no hizo prisioneros. En el siguiente asalto, se abalanzó sobre su rival y le llevó a las cuerdas. Allí conectó un gancho terrorífico de izquierda y, sin solución de continuidad, remató a Benvenuti con un derechazo a la cabeza. El italiano cayó de rodillas, a plomo, con la cabeza contra el suelo. No se levantó del piso y Carlos Monzón se convirtió en campeón del mundo. Exultante, el hijo de la calle recibió honores de Jefe de Estado en Argentina. El presidente de la República sólo acertó a decir: «Su triunfo, grande, Carlitos».

Después de noquear a Benvenuti, Monzón defendió su corona contra los mejores boxeadores de la época. Dentro y fuera del ring, era un conquistador irresistible. Conseguía a toda mujer que se proponía y en el cuadrilátero, ponía fuera de combate a todo bicho viviente. «No soy un asesino del ring, pero cuando un hombre de pone frente a mí, trato de aniquilarlo». Monzón aniquiló a Benvenuti por segunda vez (desde entonces sería, para siempre, su amigo y fiel confesor); a un Hércules de ébano, Emile Griffith, en dos ocasiones (en dos peleas durísimas) ; a Deny Moyer, a Bennie Bad Briscoe, a los Tonys (Mundine y Licata) y también a Rodrigo Valdéz, al que se enfrentó cuando fue desposeído de su título, unificándolo con dos victorias a los puntos. Angelo Dundee, una eminencia de las doce cuerdas, definió a Monzón como «el peso medio más perfecto que he visto jamás». Convertido en un icono del boxeo y en un reclamo publicitario exitoso, Monzón descubrió que la gran pantalla era una mina de oro, así que decidió hacer sus pinitos en el cine.

Protagonizó El Macho, apareció en Soñar, Soñar, en Amigos para la aventura y en Las locuras de Palito Ortega. Aunque su papel más relevante llegó cuando co-protagonizó La Mary, junto a Susana Giménez, con la que mantuvo un tórrido romance que fue el detonante de su sonado divorcio. Corriendo por el camino del exceso, Monzón, poco a poco, empezó a bajar la guardia. Escribió su autobiografía, Mi verdadera vida, y confesó a su círculo más íntimo que estaba perdiendo su apetito por el nocáut, que cada día le costaba más frecuentar el gimnasio. «Estoy harto, cualquier día lo dejo». Y de la noche a la mañana, lo dejó. Su romance con la Giménez acabó justo después de que «El Macho» anunciara que colgaba los guantes. «Me retiro porque esta mañana, al mirarme al espejo, me he visto mi primer corte en la nariz». El mismo día que bajó del ring, abrazó el tabaco, la botella y las malas compañías. El campeón se había candado de ser el campeón. Empezaba la sangrienta recta final de su vida.

El principio del fin fue Alicia Muñiz. Una exuberante modelo uruguaya que se cruzó en su vida, en 1979, para cambiarlo todo. Tras su desastroso matrimonio con María Beatriz [ le dejó tres hijos, dos denuncias por malos tratos y un disparo en la espalda que le dejó una bala alojada para el resto de su vida], Monzón se había enamorado de aquella mina con «más curvas que las carreras que ganaba Fangio». Se casó con ella en segundas nupcias pero «su» Alicia fue un craso error. Después de tres años de intensa relación, su matrimonio volvió a conjugar el verbo fracasar. Cliente de la década del casino de Montecarlo y anfitrión habitual de fiestas inacabables, el campeón inició su particular descenso a los infiernos y aceleró su proceso de autodestrucción.

El principio del fin fue Alicia Muñiz. Una exuberante modelo uruguaya que se cruzó en su vida, en 1979, para cambiarlo todo. Tras su desastroso matrimonio con María Beatriz [ le dejó tres hijos, dos denuncias por malos tratos y un disparo en la espalda que le dejó una bala alojada para el resto de su vida], Monzón se había enamorado de aquella mina con «más curvas que las carreras que ganaba Fangio». Se casó con ella en segundas nupcias pero «su» Alicia fue un craso error. Después de tres años de intensa relación, su matrimonio volvió a conjugar el verbo fracasar. Cliente de la década del casino de Montecarlo y anfitrión habitual de fiestas inacabables, el campeón inició su particular descenso a los infiernos y aceleró su proceso de autodestrucción.

Junto a Alicia, infidelidades, peleas y celos formaron un cóctel explosivo que provocó cuatro rupturas, con sus respectivas reconciliaciones. El tiempo se detuvo el 14 de febrero de 1988, la noche en que su esposa murió tras caer desde un balcón de su apartamento en Mar del Plata. En estado de shock, con restos de cocaína en su sangre y con pinta de no haber pegado ojo en varias noches, Monzón era detenido, juzgado y condenado por asesinato. Alicia era la pesadilla que atormentaba sus sueños, cada noche, en la cárcel. «Me tiré para salvarla, pero no pude cogerla, lo juro», llegó a decirle al juez. Entre rejas, mientras un grupo de mujeres le gritaba «asesino» y un policía le pedía un autógrafo mientras le explicaba el régimen penitenciario, la visión de Alicia se repetía en su mente, una y otra vez, mientras arañaba la pared de su celda.

Tras un traslado y después de haber cumplido dos tercios de su condena por homicidio simple, Monzón consiguió el régimen de libertad vigilada, que le permitía salir de la cárcel santafesina de Las Flores. Volvía a ver la luz del día y quería reconstruir su vida para dejar atrás un reguero de violencia y destrucción. Le faltaban sólo dos meses para conseguir acceder a la libertad condicional y tenía planes. Quería ver, por fin, a su hijo Maximiliano (lo único que le quedaba de Alicia, su finada esposa) y quería montar una empresa. Podría contar con socios como el actor Alain Delon y con Nino Benvenuti, el italiano al que había derrotado para ser campeón de los pesos medios. Ambos frecuentaban la cárcel para visitar a Monzón un par de veces al año, al igual que el actor estadounidense Mickey Rourke, que siempre se mostró muy interesado por el caso del púgil argentino.

Entrevistado por un diario local, el ex campeón hizo público que, de no haber sido por Dios, se habría hundido en la cárcel. Incluso, vinculó su poderío en el ring con la influencia divina: «No existe ni un sólo campeón del mundo que no haya tenido el respaldo de Dios. Yo le pido que no me quite su protección. El día que Dios no esté en mi esquina, será mi último día». Dios no pudo estar en su esquina el 8 de enero de 1995, cuando regresaba a prisión mientras conducía un Renault 19 gris. El hijo de la calle perdió el control de su coche, dio un par de vueltas de campana y el cuerpo de Monzón salió despedido, a unos veinte metros de su coche. Murió en el acto, en una carretera comarcal de Los Cerrillos, después de pasar una tarde de camping donde quiso hacer feliz a un padre y su hijo, ansiosos por tirarse una foto con el campeón de todos los argentinos.

Nada más conocer su muerte, el diario Clarín publicó una edición especial sobre Monzón: «Ha entrado en la mitología de Argentina. Su vida estuvo marcada por una mezcla de violencia y afecto. Fue víctima de la principal razón de su éxito: fue el último hombre duro». El entonces presidente de Argentina, Carlos Menem, también recordó al campeón: «Estoy destrozado. Estaba en contacto con Carlos a través del correo y esto me ha matado. Los argentinos le debemos mucho». Al entierro de Monzón acudieron miles de personas que peregrinaron, desde diferentes puntos de la geografía argentina, para dar el último adiós al que fue su mejor y más grande campeón. Al sepelio acudieron todos sus hijos, menos Maximiliano, que mostraron más entereza que algunos de sus mejores amigos, que lloraban desconsolados. Alain Delon recuerda que la muerte de Monzón le dejó roto: «Siento un gran dolor, estoy trastornado. Éramos grandes amigos.

Muchos intuíamos que su final sería trágico, y así ha sido. Tenía 53 años y era una gran persona fuera del ring. Dentro, era una bestia salvaje». Nino Benvenuti, el italiano que pudo haber formado parte del panteón sagrado de los dioses del boxeo y que pudo haber alcanzado la gloria eterna de no ser por Monzón, estaba en estado de shock. Se había pasado años invitando a su programa de televisión a Carlos tantas veces, había dedicado gran parte de su vida a pedir la libertad de su amigo, le había apoyado cuando la opinión pública lo había machacado por el asesinato de su esposa y se había convertido en su defensor número uno, visitándolo con frecuencia en la cárcel de Batán. Abatido y con el corazón en carne viva, Benvenuti fue lapidario: «Con la muerte de Carlos Monzón se va una parte de mi vida. Con su muerte, muere algo de mí. Es una pérdida irreparable. No fue mi rival, fue mi amigo. Era el mejor. Ahora se ha ido, deja un vacío. No temía a ningún boxeador, no conocía el miedo. Creo que Monzón sólo temía a una cosa, la vida».