«Hay tanta inmensidad, sin límites, aspiración al infinito en el alma del pueblo ruso, como en la llanura rusa»

Nikolái Berdiáyev, La idea rusa

¿Se puede llegar a definir el alma de un pueblo? Al abordarse esta clase de cuestión podemos no solo equivocarnos en la caracterización sino, también, caer en el terreno de los mitos o estereotipos. Es que estamos frente a un fenómeno inasible. Para Kant el alma es un principio inmaterial, simple y espiritual, fundamento de nuestra vida psíquica, por lo que no es posible su conocimiento, aunque podemos postular su existencia a partir de una reflexión sobre la experiencia moral.

El alma rusa, a pesar de esta notoria dificultad ontológica para aprehenderla, ha creído ser caracterizada una y otra vez. Algunos lo han hecho en términos de su misterio y amplitud. Otros han discutido sobre si corresponde a una Rusia anclada en Asia o con otra siempre con pretensiones de ser europea (o incluso destacándose la existencia de una tensión entre ambas y en su dualidad).

Nikolái Gógol reparó en un alma rusa algo primitiva, reacia a la modernidad, hondamente religiosa y enraizada a la tierra. Almas muertas, una sátira sobre la Rusia previa a la emancipación de los siervos que es de su autoría, cuando le fuera leída al gran poeta Aleksandr Pushkin lo hizo a este exclamar: «¡Dios mío, ¡qué triste es nuestra Rusia!». En parecida sintonía Fyódor Dostoyevski en El idiota habla de que «El alma rusa es un lugar oscuro».

Aquí tenemos algunas pistas para desentrañar el alma del pueblo ruso, en sus claroscuros y en su complejidad, una tarea ímproba máxime que estamos en presencia de un territorio incomprensiblemente gigante en el que convivieron y conviven personas de diversos orígenes culturales y nacionales con sus respectivos acervos y creencias.

No habría en todo caso de olvidarse que las condiciones en las que se formó el pueblo ruso pueden considerarse únicas. Ellos mismos suelen verse en la excepcionalidad de que nadie en el mundo se ha desarrollado en condiciones objetivas tan difíciles y, a la vez, habiendo sabido crear un gran estado.

Los griegos admiraban la capacidad de los antiguos eslavos (suele hablarse a veces sin matices de alma rusa o alma eslava casi como si de sinónimos se trataran) para soportar las penurias que les presentaba la naturaleza. Por lo que, en los acertijos y dilemas que se plantean en una partida de ajedrez, podríamos ver los desafíos permanentes de todo un pueblo con las opciones (la correcta y la incorrecta) que se le presentan a cada paso en procura de la supervivencia. Un pueblo que supo enlazar al pasatiempo a sus propias sacrificadas vidas, el que le sirvió de enseñanza, de reto cognitivo y de sosiego.

Siendo de este modo, que los rusos se destaquen en el ajedrez, en todo momento y circunstancia, puede ser visto casi en su carácter kármico. Algo así como si físicamente un alma concreta pudiera volar de cuerpo en cuerpo, reencarnándose una y otra vez, poniendo el talento connatural de un ruso del ayer al servicio de otro del hoy (y en expectativa de un tercero del mañana).

Un pueblo que al elegir al ajedrez terminó por ser elegido por el milenario juego, el que pasó a ser parte constitutiva del alma rusa, pudiéndoselo ver como representación del espíritu profundo de su ser. En términos iconográficos, el contraste blanquinegro que exhibe es el de los antagonismos, las contradicciones y preferencias agonales de un pueblo, en su lucha permanente por enfrentar los límites que le propone la naturaleza y la necesidad de ser reconocido en su identidad y esencia.

Se ha asegurado que la naturaleza hostil les ha permitido a los rusos desarrollar la inteligencia y la cautela. Y, ya sabemos, cada decisión ama el razonamiento. También se ha dicho que tres cualidades principales de una persona rusa son la responsabilidad, la paciencia y la prudencia. De esta estirpe de su gente, forjada por los límites de lo dado, a las virtudes que requiere el ajedrez, creemos advertir que hay un solo paso.

En nuestro sesgo analítico, ese que nos hace ver todo casi ineluctablemente desde una mirada escaqueada (y no nos arrepentimos del abordaje habida cuenta del gran poder metafórico del ajedrez), creemos que este juego en sí mismo puede reflejar, como casi ninguna otra cosa, la complejidad y las contradicciones tan notorias de un pueblo del que han surgido los Iván el Terrible, Putin y, también, los Pushkin, Gógol y Dostoyevski de cada tiempo. Todos ellos, y quizás no haya que asombrarse de la constatación, tuvieron al ajedrez en su radar. Es que se trata de un juego que siempre estuvo enraizado en la cultura nacional.

En cualquier caso, la coloratura oscura de la mitad de los 64 escaques del tablero de un ajedrez que es espejo de la vida, es solo una parte de la explicación y, por contraste, hará brillar aún más las 32 casillas blancas que los rusos de bien preferirán seguramente hacer relumbrar. Lo negro, y aunque quizás con esto estemos haciendo un ejercicio de brocha gruesa, aludirá por caso a los autócratas y tiranos que por demasiado tiempo gobernaron la nación; lo blanco, en cambio, remitirá a sus grandes escritores, hombres de la cultura y de la ciencia y a su sacrificado pueblo y, ¿por qué no?, a sus notables ajedrecistas de todas las épocas.

Vladímir Putin, el actual líder del país, está confiado en que próximamente habrá un campeón mundial de ajedrez propio, retomando una tradición de predomino que se dio con fuerza en buena parte del siglo XX y que perduró a comienzos del XXI. Yan Nepómniashchi, un jugador que nació hace 32 años en una ciudad situada poco menos de 400 km. respecto de Moscú, en el mes de abril tendrá una segunda oportunidad de llegar a lo más alto, esta vez ante el chino Liren Ding, tras la defección del noruego Magnus Carlsen quien hace poco le impidió al ruso consagrarse.

Con la invasión a Ucrania, que lleva ya más de un año sembrando su horror, Putin puede tener el imperial sueño de recrear la gran nación eslava (junto a Bielorrusia). También puede abrigar nostalgias de una URSS que llegó a ser muy poderosa, hegemónica en la región y con ambiciones de proyección universal, en el contexto de un mundo bipolar que ha dejado de ser.

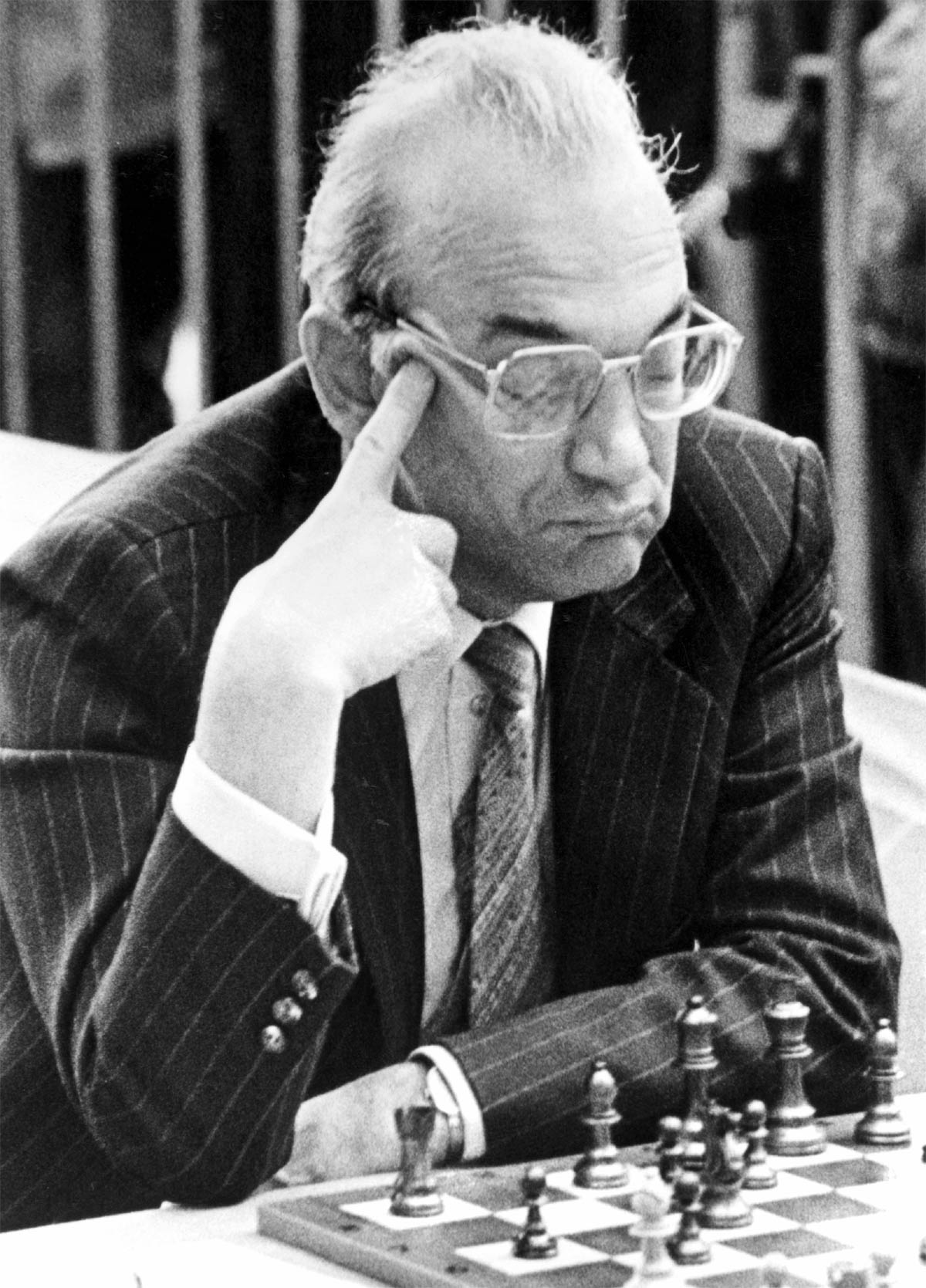

En esos otros tiempos, el ajedrez fue parte de una fuerte política de Estado, con tintes propagandísticos que decantó, además de la promoción del juego a nivel popular, en un proceso sistemático para la detección y el apoyo a los magníficos jugadores, habiéndose promovido la creación de una nueva escuela de ajedrez, la soviética, de tono cientificista y moderno, que encabezó el patriarca Mijaíl Botvínnik.

Este, más allá de sus propios innegables méritos, fue impulsado por el dictador de turno, Iósif Stalin, para convertirse en el primer campeón mundial soviético de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Putin, ahora, con su vocación expansionista y en sus deseos de que un ajedrecista ruso sea de nuevo el mejor del orbe, podría querer verse reflejado en ese espejo del pasado.

Tiempos de esplendor para el ajedrez en la URSS

¿Cómo se dio esa fortaleza del ajedrez que se transformó en el juego favorito de casi todas las familias soviéticas? Quienes explican el fenómeno desde las simpatías al modelo instaurado con la Revolución de 1917, suelen minimizar o ignorar que el ajedrez ya tenía una tradición en la gran nación. Más allá de eso, es del todo cierto que, en el nuevo contexto iniciado con la caída del zarismo, el ajedrez se tornará ineludible en todos los ámbitos: en las escuelas, en las fábricas, en plazas y espacios públicos y en los Palacios de los Pioneros que se convirtieron en virtuales ámbitos en busca de «cazatalentos».

Esta realidad, tan visible, y que se reforzaba por los destacados ajedrecistas que apoyados por el sistema habrán de brillar en escenarios locales e internacionales haciendo vibrar la asociación entre pueblo ruso y ajedrez a niveles que no se darían en otras geografías, se complementaba con otra que podía no registrarse tanto: la de que en las casas de los rusos, en la intimidad del hogar, lo practicaban familias que, en muchos casos, debían entretenerse enfrentando inclemencias climáticas extremas.

Y este fenómeno por supuesto no fue una novedad del periodo bolchevique, sino que estaba anclado en el alma del pueblo de la nación, máxime que el ajedrez se practica independientemente de los sectores sociales a los que pertenecen los cultores de un juego que no precisa de blasones, oropeles ni tampoco de paternalismos desde el poder.

Con la creación de la URSS, este maridaje con el ajedrez no se dio necesariamente en forma lineal. Por el contrario, al principio los partidarios del régimen instaurado lo miraban de soslayo, a pesar de que el propio Lenin, como tantos de sus compatriotas, lo practicaba. Al principio se lo consideraba una actividad burguesa (como también le sucedió por caso al tenis), en contraste con los deportes sanitaristas, esos que había que alentar al contribuir a la fortaleza física en busca de un hombre nuevo. Rusos fuertes, en cuerpo y espíritu, al servicio del modelo de producción estatal y la Revolución.

Pero, rápidamente, y como bien se refleja en un film ruso de la era del cine mudo que se titula «Fiebre del ajedrez» (1925), se advierte el clima de cambio de paradigma sobre el vínculo del poder con el juego al caerse en la cuenta de que esa actividad podía ser también muy útil.

En ese contexto, en 1924 se designó a Nikolái Krylenko como presidente de la Sección de Ajedrez de la Unión en el Consejo Supremo de Cultura Física del Comité Ejecutivo Central de Rusia. Se trataba de alguien de peso que, entre otros cargos, fue Presidente de la Corte Suprema de Justicia, a quien no le había temblado el pulso en condenar a la muerte a muchos de sus compatriotas y que, en la circularidad del destino, habrá de ser considerado traidor a la causa y ejecutado.

Por lo pronto, al asumir en la federación de ajedrez dirá, sin medias tintas, que consideraba «el arte del ajedrez como una herramienta política». En ese contexto es tan sugestivo como inquietante que en el sótano del Comisariado de Justicia del Pueblo (allí donde se resolvía sobre la vida o muerte de las personas) donde trabajaba el jerarca, se ubicaba el Club Central de Ajedrez de Moscú.

Krylenko fue quien promovió aquella competencia moscovita de 1925 reflejada en la pantalla grande, en la que reunió a estrellas mundiales entre ellas al excampeón del mundo, el prusiano y judío Emanuel Lasker (que había debido emigrar de la Alemania nazi y se quedará en el país por un tiempo) y el por entonces portador de la corona, el cubano José Raúl Capablanca. El torneo fue ganado sin embargo por una figura, Yefim Bogoliúbov, para alegría de los organizadores, aunque años después este jugador habrá de emigrar a Alemania.

Comenzaba el tiempo de esplendor y de popularidad masiva para el ajedrez en el territorio. Y, si bien no es una regla infalible, en el número puede aparecer la calidad, basta que se doten las condiciones necesarias para activar el contexto en busca de la excelencia, y sostener a las figuras emergentes. De todo ello se encargarían los soviéticos. En el nuevo virtuoso contexto, el ajedrez pasó a ser la actividad deportiva de mayor número de cultores en todo el país. Krylenko y su prédica hizo crecer en algunos años el número de ajedrecistas federados desde los 24.000 en 1924 a los 700.000 de 1935.

De entre las figuras propias, y es que no solo se buscaba el efecto masificación sino asimismo la evidencia de la calidad, se escogerá a una muy joven y promisoria, Mijaíl Botvínnik, a quien se le permitirá algo que no se le dejaba hacer a ningún otro deportista: que participe de torneos en el exterior. Comenzando por el de Hastings entre fin de 1934 y comienzos de 1935, y el de Nottingham de 1936 en el que brillantemente alcanza la primera posición, junto a Capablanca, evidenciando que los soviéticos podían tallar en la confrontación escaqueada a escala universal.

En materia colectiva, deberá aguardarse a 1952 para que la URSS sea parte de las Olimpíadas, competencia por excelencia a nivel de naciones. Se había sumado en 1951 al Comité Olímpico Internacional y en 1946 lo había hecho en el caso de la FIDE, la federación internacional de ajedrez. Tardará en sumarse a la movida global, pero, cuando lo haga…

Desde aquel debut olímpico en Helsinki, y hasta su disolución como entidad política, siempre se llevará la medalla de oro a nivel de países (y arrasará en los reconocimientos individuales). Solo habrá dos excepciones, la de 1976 en que se ausentará al liderar el boicot a la prueba en Haifa (Israel) y la de 1978 cuando en Buenos Aires, muy sorprendentemente, quede relegada por Hungría.

La propaganda soviética pretendía, para propios y extraños, evidenciar que el predominio del ajedrez por parte de su gente respecto de los rivales de otros países, era un signo de la superioridad de su sistema educativo, de sus valores y de la formación intelectual de un modelo virtuoso. Y, desde el poder, podían estar muy conformes con los logros obtenidos por el ajedrez en todos los planos posibles.

En cuanto a los campeones mundiales, que siempre ha sido el termómetro más exacto para ver la potencia de un jugador en cada momento y, por extensión, la del país al que represente, con la única excepción de lo que habrá de ocurrir en 1972 cuando el norteamericano Bobby Fischer le arrebate el título a Boris Spaski, no solo que un soviético siempre en la posguerra será el campeón, sino que también lo habrían de ser todos los retadores y la inmensa mayoría de los pretendientes en el marco de una superioridad que lucirá abrumadora.

Botvínnik fue campeón mundial, iniciando la serie prodigiosa, tras vencer en el torneo de 1948 que se hizo para determinar al sucesor de un Aleksandr Alejin quien había muerto dos años antes. Pero, en rigor, había sido precisamente este jugador el primer ruso en alcanzar la corona mundial, lo que sucedió en 1927 (y la URSS para entonces ya tenía plena existencia) cuando, estando ya hacía tiempo radicado fuera de su país natal, le ganó a Capablanca en el match de Buenos Aires, un logro que será convenientemente dejado de lado sin ser reivindicado como propio.

La tradición soviética, esa que se quería imponer desde ahora, debía estar limpia de un pasado que podía y debía negarse, sobre todo por el origen aristocrático y la decisión final de exilio de un Alejin que será considerado un traidor. Se supo olvidar, adicionalmente, a otra gran figura que nació en Moscú, quien fue la mejor jugadora mujer de la primera mitad del siglo XX, la múltiple campeona del mundo Vera Menchik, la pionera en serlo, habiendo reinado sin solución de continuidad hasta su trágica muerte. Pero, claro, ella había sido hija de padre checo y terminó por vivir y nacionalizarse ciudadana británica por lo que no podía ser considerada un emblema del modelo soviético.

También se dejaron de lado las raíces rusas, en particular las correspondientes a la época imperial, tema al que nos referiremos más adelante. Y, como todo debía comenzar con Botvínnik de cero, incluso los primeros campeones nacionales soviéticos fueron virtualmente ignorados, como Piotr Romanovski, Iliá Rabinóvich y un Fedor Bohatirchuk (la célebre película Dr. Zhivago, basada en la novela de Borís Pasternak, pudo haberse inspirado en su figura). Este, quien estaba venciendo muy peligrosamente al preferido Botvínnik en las competencias, terminó viviendo en Canadá y fue literalmente borrado de los libros de historia.

Tras el éxito del patriarca soviético en la posguerra, llegarán a lo más alto el moscovita Vasili Smyslov, el letón Mijaíl Tal (ambos de corto reinado ya que rápidamente Botvínnik los derrotaría en las respectivas revanchas), el armenio Tigrán Petrosián y, lo dicho, un Spaski (un ruso nacido en Leningrado) que será el último de la prodigiosa secuencia.

En la URSS los ajedrecistas eran muy reconocidos y apoyados materialmente. Con todo, no hay que dejar de decir que, si bien debían ser considerados profesionales, a diferencia de lo que sucedía en otras geografías, todos los jugadores de élite de ese origen tenían otras actividades y, generalmente, contaban con estudios completos de nivel universitario.

Los tan valorados y protegidos jugadores, fundamentalmente cuando salían del país, podían ser objeto del escrutinio de la KGB ante el temor de que se dieran exilios (cosa que sucedió en varios casos y en forma creciente a medida que avanzaba el deterioro del asfixiante modelo) y también para asegurarse que el predominio soviético no fuera a ser mancillado, induciendo comportamientos en el tablero que favorecieran a algún representante del país. Por caso, se acordaban tablas rápidamente en los Torneos de Candidatos entre los soviéticos y se jugaba «a muerte» contra los referentes de otros países, logrando un efecto desgaste y un compacto trabajo de equipo (una virtual colusión), generalmente siendo funcional a uno de los propios que era el elegido del momento.

Un caso emblemático de cómo impactaba en el poder las eventuales defecciones fue el de Mark Taimánov quien, tras perder escandalosamente su match ante Fischer (¡por 6 a 0!) en 1971 en Vancouver, Canadá, sería repudiado a su regreso por las autoridades del país que, a partir de ese momento, le retiraron reconocimientos previos y le pusieron trabas a su carrera ajedrecística, y también a la musical (era un reconocido pianista), por lo que por un buen tiempo se convirtió casi en un paria.

La nómina de jugadores que sufrieron represalias podría ser muy extensa. Ya aludiremos al conocido caso de Víctor Korchnói, quien finalizó en el exilio en Suiza, pero hay muchos otros casos problemáticos, como el de David Bronstein quien solo pudo igualar ante Botvínnik el match por el título mundial, y quizás debió haberlo ganado, quien debió penar con situaciones sumamente desventajosas que se le impusieron desde el poder.

Lo de la gran difusión del ajedrez en la URSS, que era casi como decir Rusia por el predominio de este conglomerado respecto de las otras nacionalidades, era desde luego extensible a todos los países que cayeron bajo su égida, por lo que el ajedrez floreció a lo largo del extensísimo territorio en sintonía con lo que venía ocurriendo desde tiempos inmemoriales. Frente al predominio ruso, los integrantes de otros orígenes habrán de integrarse al acervo soviético, desde ya que no necesariamente con voluntad y alegría. Habría que recordar, en un extremo del análisis, el caso del letón Vladímir Petrovs quien fue confinado a Siberia por su prédica nacionalista (aunque nunca quedaron demasiado claro los motivos argüidos) donde murió por desnutrición.

Lo del estonio Paul Keres está emparentado y fue emblemático, porque habla también de algún grado de fluidez: primero, es visto como alguien ajeno y hasta colaboracionista nazi (estuvo lejos de serlo), habiendo podido ser presionado para no poner lo mejor de sí (lo que siempre se minimizó u ocultó), a fin de no entorpecer para que fuera Botvínnik quien se consagre como el primer campeón del mundo de la posguerra como Stalin quería. Pero, luego Keres será perfectamente asimilado, pasando incluso a liderar el equipo soviético en el debut olímpico en Helsinki 1952. Antes la URSS, con el ajedrez en boga, además del caso de Lasker comentado supo sumar a sus filas al checo Salo Flohr, uno de los principales exponentes de los años 30 y al húngaro Ándor Lilienthal, entre otros.

No solo en la gran nación soviética, sino en todos los países comunistas, desde la algo díscola Yugoslavia de Tito hasta la Cuba de adscripción tardía y acrítica a un modelo comunista en el que como rémora del pasado aún perdura, con la única excepción de una China que desde Mao tenía su propia propuesta ideológica, aunque por cierto emparentada con la prédica marxista, y que a nivel de juego seguía prefiriendo el milenario xiang-qi al menos popular ajedrez (que apenas desde el siglo XIX comenzará tímidamente a cobrar relevancia), el apoyo gubernamental a los deportistas en general, y a los cultores del ajedrez en particular, siempre fue proverbial.

Por lo que, en las Olimpíadas de Ajedrez, con alguna que otra excepción, los podios fueron ocupados por los países que por entonces se hallaban detrás de «la cortina de hierro». Y, si analizamos los mejores jugadores de cada tiempo, si bien los soviéticos dominaban ampliamente, eran acompañados por jugadores de los países considerados satélites.

Solo para alterar un poco una regla, que era muy poderosa aunque no infalible, podían inmiscuirse entre los mejores alguna que otra figura aislada, como la del norteamericano Samuel Reshevsky y del argentino Miguel Najdorf (ambos, para más, nacidos en una Polonia previo a que esta Nación adscribiera al esquema del socialismo real), luego el omnipresente Bobby Fischer, el danés Bent Larsen, y solo unos pocos más.

Con todo, lo dicho: el dominio soviético siempre será abrumador. En el caso de las mujeres, serán campeonas mundiales, y sus retadoras, solo soviéticas. Sus elencos olímpicos femeninos serán quienes triunfen en las Olimpíadas femeninas que tan tardíamente se instauren desde 1957. Dentro del conglomerado nacional, las jugadoras georgianas serán las que más tallarían, encabezadas por Nona Gaprindashvili y Maia Chiburdanidze.

Habrá, además, importantes torneos en el país, viéndose a los referentes propios que se impondrán aquí y en cualquier punto del globo, con la presencia de los consagrados y sucesivas apariciones de nuevos valores que recogerán el legado del patriarca del ajedrez y de los cultores de una escuela soviética que no tendrá equivalencia alguna en la comparación universal. Ser campeón nacional, en estas condiciones, era casi como ser campeón del mundo.

En Occidente se consideraba al modelo que se proponía como una auténtica incubadora socialista del ajedrez, a la que se veía en sus fortalezas y en la imposibilidad de equipararla en sus logros. Y eso era visto sin demasiada simpatía en el marco de la lucha por la supremacía mundial de las dos súper potencias en pugna. Nada mejor que el ajedrez, desde la perspectiva soviética, como representación de una batalla ideológica, política y cultural que podía decantar, inexorablemente, a su favor.

Otro campo de disputa por la preeminencia se dio en el acceso al espacio exterior y, en ese contexto, los primeros en llegar al cosmos y en jugar al ajedrez fuera del planeta Tierra, tal como mencionamos en un trabajo previo, no fueron otros que los soviéticos.

Las tablas en esta porfía a escala universal no eran posibles. La tensión debía definirse a favor de alguno de los poderosos contendientes. La bipolaridad debía, al menos por un tiempo, dar cabida a una menos tensa (en apariencia) unipolaridad. Y el ajedrez, como siempre, podía ser un elemento iconográfico que permitiera canalizar pulsiones violentas de poderosos que, en algún momento, podían tomar una decisión errada (hacer la jugada incorrecta en el tablero de la guerra fría), generando la autodestrucción del planeta.

Pero el predominio soviético en el ajedrez, como punta de lanza de lo que ocurriría luego en un terreno más profundo, habrá de claudicar. En efecto, casi como antesala de la caída del muro de Berlín y de la implosión del modelo soviético, en ese mismo ajedrez en el que se veían tan poderosos, se daría en 1972 una impensada caída. Fischer, un lobo solitario de nacionalidad norteamericana, el mismo que había de adolescente aprendido el idioma ruso para poder leer su bibliografía especializada, daría una estocada a la orgullosa nación cuando, en su soledad y en su talento, pudo vencer a toda la maquinaria soviética. Una figura individualista, casi un perfecto epítome del capitalismo, iba a poder contra la perfecta fuerza de un conjunto, la de un socialismo que comenzaba a crujir, por el momento en el ajedrez, ese signo crucial de la batalla cultural.

Tiempos idos: El ajedrez en Rusia antes de la URSS

Si bien no hay data precisa se especula que el juego habrá de ingresar a la habrá de convertirse en la gran nación rusa desde el imperio persa por el cauce del río Volga, no más tarde que en el siglo IX, siguiendo la ruta del comercio y teniendo como punto de origen la floreciente Bagdad. Prueba de ello es que los nombres en ruso que se les asigna a la pieza de la reina y a la del alfil son los de ферзь (se pronuncia ferz y alude al visir) y de слон (significa elefante), están vinculados a las denominaciones orientales originales.

En este contexto de hallar las raíces primigenias, en un museo en Samarcanda se conservan las piezas más antiguas que se conocen (se las denomina Afrasiab), que podrían ser de los siglos VII u VIII, abonando la tesis de que todo se dio en forma muy temprana en territorios de lo que luego sería la URSS que, en rigor, pertenecen a Uzbekistán.

Lo cierto es que, a partir de su ingreso en el vasto territorio, y habiendo contribuido en su ulterior difusión la influencia bizantina y de los vikingos, por Europa, y la de los mongoles o tártaros que desde Asia invadieron el territorio entre los siglos XIII y XV, el ajedrez permeó fuertemente en su cultura e idiosincrasia.

Más tarde, con el zarismo, esta afición se profundizará entre los integrantes de las cortes, como sucedió consistentemente en otros puntos de Europa y en el mundo árabe. Mas también se sabe de su inserción en los hogares de personas de diversas clases sociales y, especialmente, habiendo sido del gusto de los clérigos y comerciantes (escritos locales del siglo XVI hablan de la pasión de estos por el ajedrez). Las rigideces del clima pudieron haber tenido mucho que ver con esta predilección por el pasatiempo.

En baladas rusas (bylinis), que se remontan al siglo XV, se muestran a los boyardos (miembros de la nobleza feudal), a mercaderes y príncipes jugando al ajedrez, como en Mikhailo Potyk en donde su protagonista, al ser interrogado por el rey de Polonia (con quien juega algunas partidas) sobre cómo se divierten los rusos, simple y contundentemente responderá «con el ajedrez».

En otra perspectiva de análisis el juego, como sucediera en otras latitudes y bajo otros mandatos religiosos (incluidos musulmanes, judíos y cristianos), tuvo sin embargo su tiempo de prohibicionismo al considerárselo vinculado al pecado por su asociación con las apuestas en dinero.

Por dar nombres famosos de quienes cayeron bajo su encanto, podemos comenzar diciendo que el primer zar de la historia del país, Iván el Terrible lo jugaba, aunque, paradojalmente, llegó en 1551 a prohibir su práctica. Prueba de su estrecho vínculo con la actividad es que halló la muerte mientras se aprestaba a disputar una partida, como quedó inmortalizado en un célebre retrato (y en la película que sobre su figura hiciera en 1945 Serguéi Eisenstein).

El ajedrez en tiempos previos al advenimiento de la URSS había sido parte principal de los círculos aristocráticos, desde que la capital fue llevada a San Petersburgo teniendo a la mira una integración plena a una admirada Europa, particularmente ejerciendo en las cortes una poderosa influencia la cultura francesa (y también la alemana). Así como el Museo Hermitage podría tener como modelo al del Louvre, el parisino Café de la Régence, el mayor centro ajedrecístico de su tiempo, tendrá su correlato local. Como dato anecdótico apuntemos que fue precisamente en ese café parisino cuando en 1844 se conocieron Marx y Engels, ambos aficionados al juego. También lo fue el zar Pedro I El Grande, fundador de una ciudad que será capital imperial en donde florecerá la cultura y, por ende, el ajedrez.

En estas condiciones, no habrá de extrañar que confluyeran en una misma persona las condiciones de escritor y buen aficionado del pasatiempo, siendo el principal referente de ello León Tolstói del que siempre se dijo que, como pocos, supo en su literatura reflejar el alma rusa. Este, dejó de ir a recibir una condecoración militar (la cruz de San Jorge) para poder proseguir con una partida de ajedrez, lo que le implicó no solo la pérdida del reconocimiento sino también su momentáneo arresto.

Dos de sus habituales contrincantes frente al tablero en ese siglo XIX de tantas luces, fueron el escritor Iván Turguénev y el príncipe Serguéi Orsov. También Aleksandr Pushkin y Fiódor Dostoyevski (para quien el juego en general, y podría extenderse el juicio al ajedrez en particular, era una forma de la suplantación de la vida), entre tantos otros, fueron aficionados al ajedrez. En esas condiciones, la asociación del juego con la cultura y el poder podía no ser puestas en duda (aunque no ensombrece la posibilidad de que el pueblo ruso, sin registro, en silencio, también cultivara la práctica del juego).

Gracias al influjo de la zarina Catalina La Grande y su poderoso ministro Potemkin (era un habilidoso ajedrecista), la pieza de la reina comenzó a ser admitida en Rusia, bastante tardíamente respecto de lo que sucedió en el resto de Europa, reemplazando al antiguo visir de fuente oriental. Se cree que, desde la época de su antecesor Pedro, a comienzos del siglo XVIII, se pudo dar la coexistencia de dos tipos de ajedrez en el país. La clase poderosa y culta, que podía acceder a la literatura europea ajedrecística, fue tomando como suya la versión moderna, es decir la que tenía las movilidades ampliadas de la reina y el alfil, además del enroque. Mientras que, en los sectores populares y de clase media, se seguía con el ajedrez antiguo en donde el visir (antecedente de la pieza de la dama) se movía un solo paso en diagonal y el alfil dos casillas en igual dirección, saltando la intermedia. En esta constatación vemos que, más allá de las diferencias, el ajedrez estaba presente en todas las clases sociales. Un juego que, estaba visto, se iba consolidando como parte del alma rusa.

En el siglo XIX se dará la presencia de los primeros jugadores notables, como Alexander Petrov (cuya fuerza no puede ser medida ya que no pudio ir al primer torneo internacional que se hizo en Londres en 1851), Carl Jaenisch (de origen finés) y, más tarde, con la aparición de Mijaíl Chigorin, jugador ruso que dos veces llegará a disputar el título mundial hacia finales de la centuria.

En esta tradición, la heredada de Petrov y Chigorin especialmente, y luego con el advenimiento del gran Alejin (que se dice pudo haber salvado su vida por protección de un León Trotski quien lo visitó en la cárcel de Odesa en la que estaba y con quien jugó allí al ajedrez), vemos la vigencia de una poderosa influencia rusa que será la dejada en el olvido por una escuela soviética que no habrá de reconocer fuente alguna del rico pasado nacional.

En vísperas de la transición entre un régimen y otro, tenemos el gran torneo de San Petersburgo de 1914 tras del cual el propio Zar, ese que habría de caer poco después, fue quien entregó los primeros títulos honoríficos de Gran Maestro. Con la Revolución de 1917 comenzará otro tiempo, uno donde el ajedrez adquirió ribetes aún más importantes, tal como hemos visto.

Tiempos cercanos: el ajedrez desde la caída de la URSS y la reaparición de Rusia

El orgullo herido de la Nación por la caída de Spaski (y con él de toda la maquinaria soviética) ante Fischer en 1972 fue rápidamente remediado cuando Anatoli Kárpov recupere la corona en 1975 ante la resignación del título de un Fischer que, tras conseguir su objetivo, pareció perder el rumbo personal y ajedrecístico, a punto tal de que abandona virtualmente su práctica y, quizás, podría decirse que también se abandona a sí mismo.

La joven figura rusa, muy apoyada por el Partido Comunista que integraba (sus vínculos con el poder subsisten hoy día en que es parte de la Duma, apoyando acríticamente al dictador de turno en su excursión bélica en Ucrania), reivindicó el prestigio para un país que, para más, luego sería puesto a prueba por un Víktor Korchnói que, siendo disidente, no habría que dejar de decir que fue un claro producto de la cantera soviética.

Más tarde, vendrá otro producto local, Gary Kaspárov, para enfrentar y batir a un Kárpov que le dio una gran batalla. Tras la salida de Fischer del escenario parecía subsistir esa situación en que un soviético (ruso) podía ser interpelado solo por otro, en este caso alguien nacido en Bakú de origen armenio por parte de madre y judío ruso, por parte de padre. Fue, en el marco de este contexto ajedrecístico en que se dio la implosión de la URSS.

¿Y qué después de ello? Rusia, como nación ya diferenciada, siguió siendo protagonista de la escena internacional, con numerosos jugadores de nota, una muy competitiva presencia en cualquier torneo en que decidan participar y triunfos en competencias olímpicas (en forma consecutiva fue medalla de oro desde 1992 hasta 2002, su último logro en estas lides). Más tarde, otras naciones que habían sido parte de la URSS llegarán a lo más alto del podio, como fue el caso de Ucrania y Armenia y, en 2022, con la sorpresiva aparición de Uzbekistán.

Sobre fines de los 90 y comienzos del nuevo siglo, hubo un cisma ajedrecístico con sendas organizaciones (la FIDE y la PGA creada bajo el liderazgo de Kaspárov) con sus respectivos campeones mundiales. El menos competitivo ruso Aleksandr Jálifman lo fue en 1999/2000 para la entidad fundada en 1924 mientras que, su compatriota Vladímir Krámnik, lo fue para la PGA en el 2000, sorprendiendo al derrotar a un Kaspárov que se veía imbatible (¡y ambos fueron alumnos de la escuela creada por Botvínnik!).

Cuando en 2006 se reunifican las coronas Krámnik será, por el término de un año campeón mundial indiscutido, al doblegar al búlgaro Veselin Topalov. Mas luego, desde 2007, perderá el cetro al enfrentarse con el indio Vishy Anand y, más tarde, quien prevalecerá (hasta la actualidad) será el nórdico Magnus Carlsen, por lo que los rusos verán la cara amarga de ya no estar en lo más alto, como sucedía otrora.

Es que ahora, a diferencia de lo que ocurría previamente, perderá el predominio, en parte porque jugadores de naciones que antes la integraban habrán de destacarse representando a las nuevas configuraciones nacionales (Armenia, Ucrania, los países bálticos, Uzbekistán, Azerbaiyán, Kazajistán, etc.). Y también porque nuevos actores surgirán.

En efecto, si bien sus vínculos con el ajedrez pueden ser considerados ancestrales, la presencia estelar en tiempos modernos de China, India e Irán, puede considerarse que era solo marginal. Hasta ahora en que sus referentes se lucen en todos los escenarios y, en el particular caso de los dos primeros, en las competencias de ambos géneros.

Para más siempre hay que considerar a las potencias europeas de siempre, que quizás no brillen tanto en lo compacto colectivo pero que pueden proponer grandes valores individuales como es el notorio caso del noruego Carlsen. Y los EE. UU., gracias al poderío de su moneda, no solo genera maestros propios sino que recluta talentos de todos los sitios, incluidos aquellos que alguna vez fueron parte de la URSS.

Con todo, aunque claramente lejos de predominar como en tiempos anteriores que pueden ser vistos con nostalgia, sigue siendo Rusia uno de los países que más figuras mundiales produce y que cuenta con el mayor número de Grandes Maestros del orbe. Ahora, Nepómniaschsi está en el segundo lugar del escalafón mundial, y en abril habrá de pretender un título que tuvieron tantos de sus compatriotas.

Putin, si sucediera eso, estará sumamente contento. Pero no nos importa demasiado la eventual complacencia del autócrata. Es que el jugador que en todo caso llegue a la cima, como otros ajedrecistas que son compatriotas, en su momento se manifestó valientemente contra la invasión a Ucrania, por lo que su eventual entronización será la de lo mejor del espíritu ruso. Representará más a un Tolstói que a un Stalin; a un Pushkin y no a un Iván el Terrible; a un Dostoyevski y no a un Putin.

Podría además interpretarse que, con un nuevo campeón ruso, el alma de ese pueblo, en su faceta más profunda y amable, podrá ser reivindicada. Siempre nos quedaremos con la idea que, desde que el juego ingresara al territorio de la nación más extensa del planeta, siguiendo el curso del río Volga, el ajedrez pasó a ser un componente proverbial del pueblo de una nación que lo tomó como propio, abrazándolo como tal vez no habría de ocurrir en ningún otro sitio del planeta.

El ajedrez como espejo del alma rusa. El ajedrez como atributo esencial del alma rusa. En perfecta armonía. En magnífica simbiosis. Ayer, hoy y siempre.

Pingback: Serguéi Prokófiev, música y ajedrez hasta la muerte - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Tigrán Petrosián: cuando el ajedrez es una trinchera - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Paul Morphy: el campeón que odió el ajedrez - Jot Down Cultural Magazine

Wow que texto, increíble muchas gracias

Excelente trabajo el aquí presentado por el maestro Sergio Ernesto Negri.

Una monografía que detalla claramente las relaciones históricas del alma rusa con el ajedrez. Un estudio de carácter académico dónde la poesía es protagonista.

Comtenido de obligatoria lectura que promueve ese valor que llamamos cultura ajedrecistica.

Gracias maestro Negri.

Muchas gracias a Jesús, a quien no conozco, por sus conceptos. Son muy estimulantes. Y lo mismo a Uvencio, a quien sí me une una relación de conocimiento y respeto, y quien me honra con su amistad. Uvencio es un incansable luchador por promover al ajedrez desde las mejores perspectivas posibles: las de la equidad, las de la solidaridad, las de su vínculo con la educación, las de la búsqueda, en definitiva, de una aproximación a la verdad y a lo que tiene de bueno la vida desde el milenario juego.

Solo se destacan en la disciplina del Ajedrez los seres humanos con capacidad de Pensamiento Tridimensional

Es cierto Franco. Eso es muy relevante y ha sido demostrado en algunas investigaciones. De todos modos, además del aspecto intelectual, siempre en los ajedrecistas se puede apreciar el factor de creatividad. Y, en lo que respecta al nivel de élite, también influyen, y mucho, los aspectos de inteligencia emocional y condiciones de preparación física. Saludos

Saludos desde Mazatlán, Sinaloa, México. Excelente artículo.

Muchas gracias!

Pingback: Por qué los rusos han sido tan buenos jugando al ajedrez

Pingback: ¿Pero quién fue el primer campeón mundial de ajedrez y cómo hay que contarlos?

Pingback: Enlaces Recomendados de la Semana (N°712) – NeoTeo

Pingback: Henry Kissinger, quien partiera ayer, tuvo una intervención clave en el match por el título del mundo de ajedrez de 1972, juego que le es muy cercano a la hora de la reflexión

Pingback: El Danubio, pequeños reproches a un gran río - Jot Down Cultural Magazine