Millonarios en calzoncillos pateando tripa de vaca, ¿con semejante tamaño, dónde estarían los jugadores de baloncesto si no existiera el baloncesto?… Hay muchos lugares comunes con los que se muestra el rechazo al deporte profesional, que tiene mil caras y argumentos. Desde el disgusto por los esfuerzos extenuantes hasta el desprecio por la alienación de seguir los espectáculos y vibrar con las emociones estériles o artificiales que producen. Mi crítica favorita fue una de un profesor, que decía que en Los Angeles 84, en la ceremonia de apertura de los Juegos, apareció un hombre volando con una mochila propulsora. Es decir, el ser humano podía volar. Para, a continuación, organizarse un concurso, con toda la expectación mundial, para dar saltitos.

Sí, mucha gente se ha burlado del deporte, pero no es un síntoma de hartazgo. Esto ha sucedido desde sus inicios, casi desde su misma invención. Ya en la Inglaterra victoriana, donde se popularizan las regatas, las carreras de atletismo, el fútbol y el rugby, el deporte se convirtió en objeto de críticas de todo tipo por parte de intelectuales y escritores pertenecientes a la elite académica de la época.

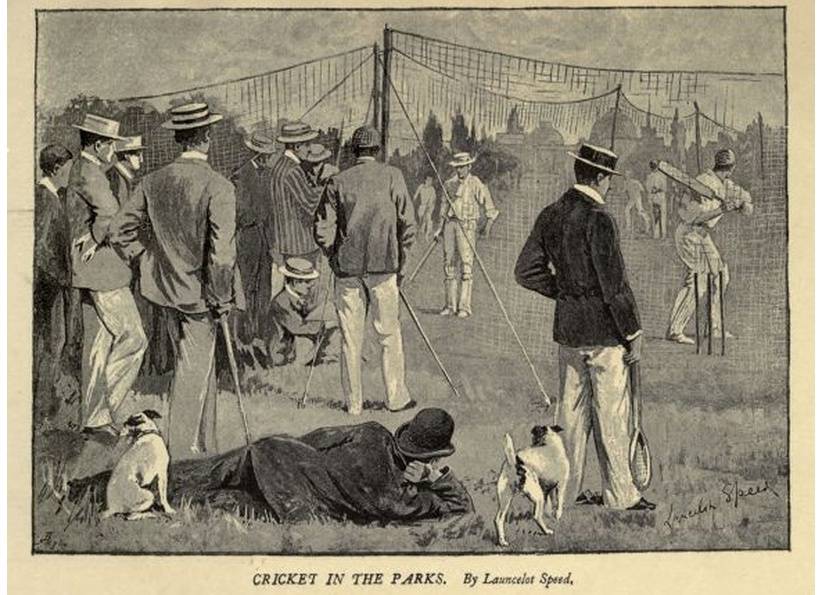

No estaba nada claro si el deporte beneficiaba a la salud o la perjudicaba, sobre todo a la mente, por no mencionar a la moral. Por ejemplo, el célebre Oscar Wilde, cuando se encontró con que la moda del criquet lo invadía todo, dijo «el único ejercicio posible es hablar, no caminar» y, en un tono similar, una vez que le preguntaron por su deporte favorito al aire libre, contestó que era «jugar al dominó en las terrazas de los cafés de Francia».

Pero las críticas no eran solo boutades propias de literatos con ganas de epatar y dar la nota, John Bale reunió todas las que encontró en Anti-sport: Victorian Examples from Oxbrige y se puede afirmar que había toda una tendencia de pensamiento. Frederic Harrison, jurista e historiador de Oxford, calificó el creciente entusiasmo por los juegos como una «enfermedad nacional» que había hundido la vida y el orden: «una degradación ‘de todo nuestro estándar de excelencia varonil. Ha brutalizado nuestras costumbres y arruinado nuestros gustos y hábitos». En su visión, la prensa, cada vez más volcada en la cobertura deportiva, alentaba una cultura de superficialidad que alejaba a los jóvenes de las verdaderas aspiraciones académicas. Consideraba que se avanzaba hacia «hacia una raza de vulgares insensatos». El deporte era para él, en suma: «una locura bárbara».

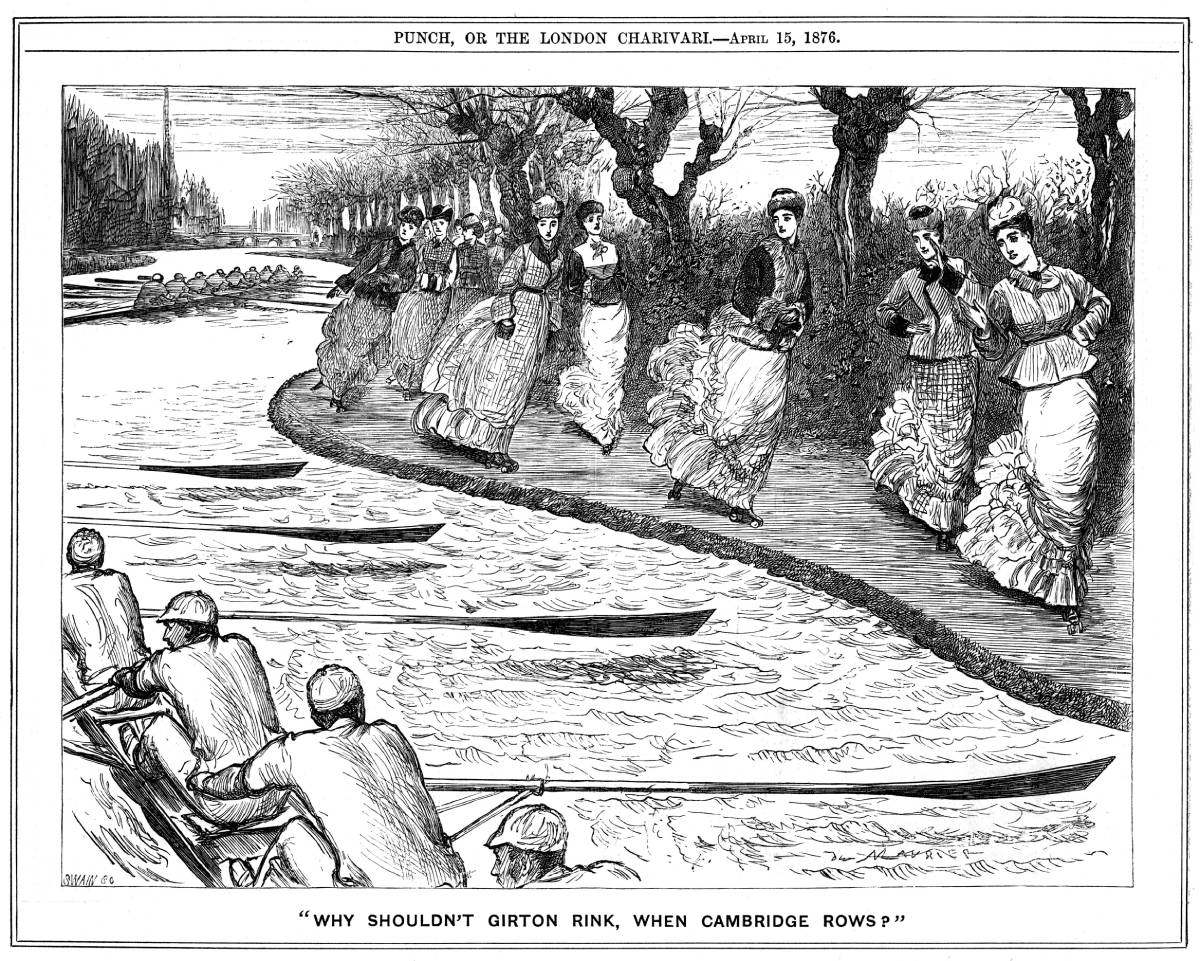

En paralelo, figuras como el rector de Aberdeen, que lo consideraba «una calamidad nacional», y James Pycroft alertaron sobre el impacto negativo del deporte en la educación universitaria. Pycroft lamentaba que los estudiantes, atrapados en la fiebre de los deportes, sacrificaban sus estudios en pos de una dudosa gloria atlética. Los paseos tranquilos de antaño, observaba William Tuckwell, estaban siendo desplazados por «partidos, saltos y bicicletas», símbolos de un nuevo orden en el que la inteligencia se veía relegada por la fuerza física.

La afición, los espectadores, tampoco les pasaron inadvertidos. Quien asistía a eventos deportivos, según algunos intelectuales, no era más que una «clase curiosa» incapaz de apreciar las sutilezas del juego, pero obsesionada con el éxito del equipo al que apoyaba. Se estaba fomentando el «espectadorismo», decían. Era intolerable que se hubiese desatado un «amor por la agonía». Anthony Trollope sentenció:

«Se gasta una enorme cantidad de dinero en ellos, y se les dedica más atención que la que se presta al gobierno de todo el imperio. Por supuesto, surge una cuestión muy seria sobre si el dinero se gasta de manera beneficiosa, y si los pensamientos se usan sabiamente; – si puede que estemos exagerando nuestros deportes, haciéndolos demasiado grandiosos en sus líneas generales y demasiado importantes en sus detalles».

Esta nueva cultura del deporte no solo favorecía el espectáculo, sino que también alimentaba una peligrosa deriva hacia la profesionalización, algo que debían entender que formaba parte del circo. Mientras, la obsesión por las estadísticas y los récords, tan característica del deporte moderno, ya comenzaba a ser criticada en la segunda mitad del siglo XIX. Trollope, escritor y crítico, advertía que el énfasis en los resultados y los logros medibles estaba corrompiendo la esencia del juego, transformando el entretenimiento en una especie de trabajo que, en su opinión, amenazaba con despojar al deporte de su sentido lúdico. En la misma línea estaba Dickens, al que le gustaba mucho el criquet, pero el tradicional, no «la seriedad del juego profesional».

Se consideraba que, en la segunda mitad del siglo XIX, el deporte había alcanzado predominancia sobre la inteligencia. Una carta anónima escrita a The Times se quejaba amargamente:

‘Ahora, la primera pregunta que se hacen estos jóvenes es: «¿Tienes intención de dedicarte al remo o al cricket? (…) «la vieja Inglaterra» se sorprende al ver carruajes en las puertas de los colegios, listos para llevarse a la «joven Inglaterra» al campo de cricket. No se llevan bates al hombro, una simple chaqueta de franela colgada en el brazo, y un paso firme y varonil hacia el campo de cricket. No, ahora deben ir armados de pies a cabeza, como Ricardo Corazón de León lo haría para las Cruzadas (…) Tus hijos vuelven a casa, preguntas por su amigo Howard: «Pobre chico, se llevó un golpe terrible en el cricket y está en cama». «¿Cómo está Seymour, tiene posibilidades de obtener una beca?» «Oh, no, desde la carrera de botes del año pasado no ha hecho nada, está casi paralizado, síntomas de reblandecimiento cerebral; dicen que nunca se recuperará».

Ya desde 1930, hay críticas, como las de Thomas Hughes, que consideraba en esa fecha, el pobre hombre, que los deportes habían ido demasiado lejos: «el entretenimiento y las competiciones exceden todos los límites racionales». Edward Berens, incluso, relacionaba los deportes con la «muerte prematura». Hubo intentos de canalizar esas energías hacia fines más útiles, como la construcción de caminos en el norte de Oxford, lo que estimularía una forma de ejercicio colaborativa, no competitiva, pero no cuajó. En 1851, ya se consideraba que por este camino «el hombre serio se convierte en un asceta, el alegre en un payaso».

Aunque para algunos novelistas era incluso peor, se trataba de una involución en las edades del hombre. El novelista Wilkie Collins en su obra Man and Wife (1870) denunció el culto al «cristianismo muscular» y la pasión que había aparecido por las cualidades físicas del hombre británico, al que comparaba con un salvaje o una bestia. Eso mismo decía Wiklie Collins en su novela Man and Wife:

«En este momento, en Inglaterra se ensalzan demasiado las simples cualidades físicas que un inglés comparte con el salvaje y con una bestia. ¡Y los malos resultados ya se están empezando a ver! Estamos más dispuestos que nunca a practicar todo lo que es rudo en nuestras costumbres nacionales y a justificar todo lo que es brutal en nuestros actos nacionales. Lee los libros populares; asiste a los entretenimientos populares, y encontrarás en el fondo de todos ellos una disminución del respeto por las gracias más sutiles de la vida civilizada, y una creciente admiración por las virtudes de los británicos aborígenes»

En términos científicos, tampoco tuvo pase. Elizabeth Blackwell, eminente médica, también expresó su preocupación por los efectos negativos del deporte excesivo en los jóvenes, afirmando que el remo y el cricket no corregían el «cerebro sobrecargado» de los estudiantes. El British Medical Journal llegó a diferenciar en un artículo entre los deportistas que lo hacían por afición y los que se entrenaban para batir récords. De estos, decía que su práctica «produce una cantidad tal de tensión, especialmente en el sistema vascular, que, cuando se repite con frecuencia, debe causar daño». En otra ocasión, la revista científica se lamentó de que «si el entrenamiento mental se subordina al muscular, nuestras universidades perderán gran parte de su prestigio como centros de educación». Pero, sin duda alguna, si hubo una premoción que dio en el clavo, fue la que hizo Charles Robert Leslie Fletcher en su libro Mr Gladstone at Oxford, 1890, donde, por lo que se puede ver hoy, su preocupación era muy real. Había visto que todos los estudiantes iban en pantalones cortos. La ropa deportiva se había convertido en un accesorio de moda. Detestaba esa «laxitud». No le quedaba nada.