Ante las murallas

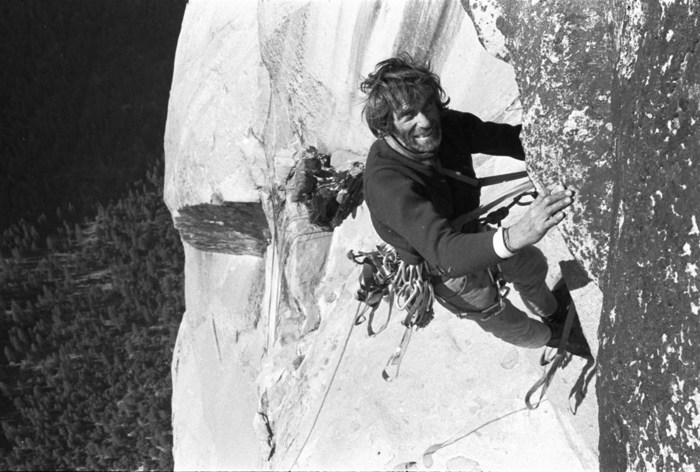

Deslumbra la imagen del escalador contra el cielo azul, aprisionado entre la roca y la luz. Recorre una arista, introduciendo las manos en una grieta, apurando el más mínimo resquicio de rugosidad, la más mínima contorsión del granito para agarrarse. Da vértigo escribirlo. Viéndolo ahí, asido a la realidad apenas por la yema de los dedos, uno se aferra como puede a la roca de la página, también resbaladiza, también al límite.

Théophile Gautier creía que Dios nos hablaba en la superficie pura, pulcra, granítica de las moles castellanas. Eso mismo creen ellos. Atletas extremos, visionarios, hijos del pundonor y la adrenalina, rebeldes sin causa, no parecen conocer los límites de nada. Siempre hay un más allá. Todo es posible si crees en ello de verdad, si crees en ti. Mucho hay de estoicismo y mucho de equilibrio interior en este deporte. Es sin duda una gran filosofía de vida, un arte definitivo que tiende a la plenitud y, con frecuencia, a la tragedia.

En el Parque Nacional de Yosemite o en el de Zion en Utah, en los Dolomitas o en el Eiger suizo, en el Naranjo de Bulnes o en Ordesa, Dean Potter, Alex Honnold, Tommy Caldwell y gente como ellos han establecido una relación fascinante con el granito y con el aire. Afirman su existencia contra las leyes de la gravedad y hacen del solo integral, de la escalada libre o del salto BASE su argumento contra las imposiciones y las esclavitudes contemporáneas.

Defenestran el statu quo desafiando los límites de lo razonable. Ultraclimbing. Algunos de los héroes de esta mitología posmoderna son los norteamericanos Lynn Hill, Hans Florine, Doug Robinson, Kevin Jorgeson, Beth Rodden, Sasha DiGiulian, Sean Leary, Dan Osman o Chris Sharma, el checo Adam Ondra, los españoles Iker y Eneko Pou, el finlandés Nalle Hukkataival, el sudafricano Matt Bush, el japonés Yuji Hirayama, la francesa Catherine Destivelle…

Guerreros como los dánaos homéricos desembarcados en las costas de Troya. Ellos también, héroes al pie de las montañas, a la escucha de la llamada de lo salvaje. Ruta Dawn Wall, por ejemplo: novecientos catorce metros a plomo de peligro, de intensidad, pulgada a pulgada. Half Dome, por ejemplo: seiscientos metros de muro perfecto, asombrosamente bello.

Vencerlo como vencer las murallas teucras. Entrar en esa nueva ciudad de Príamo y Hécuba. Entrar en la inmortalidad. Se podría decir aquello de: «… y Dean Potter, domador de montañas, que tenía aspecto de inmortal. Cuarenta negras naves lo seguían».

Estos jóvenes deportistas del límite son los nuevos Ícaros, los nuevos Spiderman. Han escapado del laberinto urbano, de la anestesia generalizada, de la suciedad de un mundo en que solo rige el dinero, para entregar su alma a las paredes de El Capitán y el Moonlight Buttress o para volar desde la cornisa infinita de Taft Point mientras cae la noche que los ha de cobijar. «Donde hay peligro, ahí estoy yo», parecen decir con Friedrich Nietzsche. A veces, entregan algo más que el alma. Sí, entregan el pellejo.

La escalada a escena

Hace años, tres grandes acontecimientos situaron a la escalada en el centro de la escena mediática: el estreno de Valley Uprising, la liberación del Dawn Wall y la muerte de Dean Potter. Una verdadera tormenta se desató en el centro de este micromundo. Internet, los vídeos en YouTube, los saltos (y las muertes) en directo, los crecientes circuitos indoor, las exhibiciones, la proliferación de rocódromos, las redes sociales que perseguían segundo a segundo a las jóvenes estrellas acabaron por incendiar un panorama ya de por sí incendiado siempre.

Outsiders, héroes adolescentes, visionarios, reverenciados, perseguidos, locos, valientes, en todos ellos hay una misma atracción feroz por el vértigo, la perfección, la fluidez, el peligro. Colgados a cualquier pared, intentan adivinar en el tacto rugoso de la piedra el latido de la montaña. La leen con los dedos. La auscultan en cada ascensión. Son los nuevos arúspices, intérpretes de las entrañas de la roca.

Las ondas expansivas de aquel estallido emocional se hacen sentir ahora con mayor fervor, si consideramos que los devotos del alpinismo o la escalada indoor y outdoor —y, en realidad, los fans de casi cualquier otro deporte extremo— han aumentado exponencialmente. Desde luego fue un éxito la aparición en 2014 del documental Valley Uprising, que explora los orígenes, la edad de oro, las transformaciones y el valor trascendente y revolucionario de la escalada en Yosemite desde que, a mediados del siglo XX, unos pocos pioneros decidieran establecerse en el Valle y asediar las vertientes indómitas de To-to-kon oo-lah, el Viejo Jefe indio.

La película de Peter Mortimer y Nick Rosen tiene como protagonistas a grandísimas leyendas de la escalada: Jim Bridwell, Royal Robbins, Warren Harding, Yvon Chouinard, John Bachar, «Chongo» Chuck, Dan Osman, Dean Potter, Alex Honnold o Lynn Hill entre muchos otros.

Mientras América y Europa se instalaban cómodamente en la seguridad y el confort de los barrios residenciales, parte de la juventud más contestataria huyó —y huye— a las montañas. La gran roca madre los acogió, generación tras generación, como a hijos pródigos y ellos le dieron todo lo que eran y lo que iban a ser.

En las imágenes se recoge un entusiasmo desbordado, un amor ciego a la altura, el esplendor de la juventud. Reina en las paredes y en los campamentos improvisados un clima general de insurgencia y un deseo incontenible de libertad. Esta ha sido la consigna desde que escalaran Albert Mummery y Alexander Burgener en el siglo XIX o, ya en el XX, Pedro Pidal y Gregorio Pérez «el Cainejo», Hans Dülfer, Paul Preuss, John Muir, Oskar Schuster, y tantos otros: libertad.

Lo dice muy bien Patrick Edlinger: «La libertad ha guiado mi vida: hacer lo que quiero, cuando quiero y donde quiero. Es lo único esencial». Y mucho amor por los márgenes, sí, por la belleza de las grietas, y cuidado de la naturaleza. También un hedonismo insobornable, algo parecido a la felicidad, a pesar de todo. Flores en las grietas, había dicho Richard Ford.

Muchos años después, muchas muertes después, la trágica desaparición de Dean Potter —Aquiles redivivo, samurái, líder de los Stone Monkeys—, junto a su amigo Graham Hunt, en un salto BASE que acabó estrellándolos contra las rocas, volvió a plantear los límites incendiarios de un deporte que, llevado hasta sus últimas consecuencias, más allá de la ley, al borde de la prudencia, se paga al contado con la vida.

Prohibido por las autoridades, este tipo de salto es la culminación de una forma de aventura extrema que ha hecho del riesgo y del todo-es-posible su carta de naturaleza y su límite sin límites. Así, ¿héroes o kamikazes?, ¿leyendas o pobres locos?, ¿rebeldes o suicidas?

Con una cobertura mediática nunca vista, en el invierno que hizo de puente entre 2014 y 2015, Tommy Caldwell y Kevin Jorgeson liberaron el big wall más duro y difícil del mundo, Dawn Wall. Diecinueve días, un desnivel de novecientos metros, en treinta y dos largos con dificultades máximas de 9a, en cordada.

Toda una proeza solo comparable a la primera ascensión de la vertiente norte del Eiger en 1938 o la mítica primera cima de esa misma pared por Warren Harding y Dean Caldwell en 1970. El impacto sin precedentes se debe al valor inherente de la acción y a la omnipresencia de la tecnología, desde entrevistas en la pared hasta actualizaciones de Facebook o Instagram o conexiones y transmisiones en directo de televisiones de todo el mundo.

En verdad, algo de sueño, algo de atracción fatal, algo de rebelión hay en todo esto. Smells like Teen Spirit. El propio Potter se confesaba más fuerte y más duro que su propio sueño, que incluía siempre el peligro. Alex Honnold no conoce el miedo: eso lo diferencia de los demás. La delgadez de la línea que separa el cielo del infierno es su propia delgadez, su poderosa delicadeza. Ser más poderoso que los miedos: ese es el secreto. Y subir siempre la apuesta.

Boulder intrépido, escalada en velocidad, highline, big wall, caída libre controlada, psicobloc, free BASE. Viaje de catábasis primero, ascenso a lo ideal. L’azur c’est le pur!, clamaba Victor Hugo. Descenso vertiginoso a continuación, balas humanas proyectadas a escasos metros de la pared, entre estrechas agujas de piedra, galerías, peñascos y barrancos. El error más pequeño significa siempre la muerte. Enfundado en el wingsuit, el saltador se precipita sobre la eternidad.

Vínculo entre la edad de oro y la posmodernidad, Potter es ahora venerado como un Buda. Sus caminatas de funambulista sobre el vacío en el slackline, su baile de derviche sobre la cuerda a alturas estratosféricas, sus récords de velocidad en el ascenso, su innovación continua en la psicología, las técnicas, las formas y los materiales de escalada lo han encumbrado como una referencia insustituible.

La muerte no ha hecho más que agigantar su figura de mártir y semidiós. Su figura en la nostalgia de las imágenes recuerda ese cuadro de geometrías imposibles, de ruptura de la razón de Paul Klee: El equilibrista. Su equilibrio en lo alto es el mayor de los desacatos. Por si fuera poco, en algunas de sus expediciones lo acompañaba solícito, entusiasta también, Whisper, su perro. Siempre un paso más allá. Ese es el punto de no retorno. Ese es el punto de ebullición.

En el nombre de la montaña

Larga es, muy larga, la lista de nombres que han vivido y se han sacrificado en nombre del dios inmortal de la montaña, la altura, la ascensión. Nada más cercano a la mística —se podría decir—, a la necesidad de expresarse en un movimiento emocional. Cada brazo que se desliza entre las hendiduras, cada mano que se apoya en un saliente mínimo, acarician la piel del Todo.

La vie au bout des doigts, tituló su película documental de 1982 Jean-Paul Janssen, sobre la escalada convertida en arte de Patrick Edlinger. El escalador francés no parece trepar: antes bien, en la elegancia de sus movimientos por las Gargantas del Verdon están el ballet vertical y una forma de ópera de pies descalzos.

También para gente como Dean Potter, Sean Leary o Lynn Hill la escalada extrema fue algo más que un deporte o una singular forma de vida: elevación a lo divino, trascendencia, distinción. Los movimientos son los de la gimnasia, el taichí, la acrobacia o el girar de los derviches. Estos movimientos son formas de la inspiración y la intuición.

Un escalador interpreta con las yemas de sus dedos, como un ciego, la partitura en braille del mundo. Eso hace mientras asciende o mientras se lanza en vuelo hacia el vacío: leer la naturaleza, el universo. Es Apolo en la persecución del sueño, Dionisos en tanta vida vivida.

Entre la vulnerabilidad y lo inviolable, el escalador se mueve en una única dirección decisiva. Como a Bruce Lee, como a Muhammad Ali, como a Bob Dylan, como a Rimbaud, la entrega total a la pureza, al equilibrio, lo convierte en enfant terrible de nuestro tiempo. Hay una rebelión y una religión en estos devotos de la montaña, un credo dedicado a las corrientes, a las vetas, al vuelo de los pájaros.

Por la inclinación prodigiosa de las rocas tejen su red invisible, desde las alturas observan el mundo y luego se dejan caer, apurando todos los peligros. En su escalada llevan las manos untadas de carbonato de magnesio y no usan clavos, ni cuerdas ni mosquetones. El estilo libre, el soloing, el free BASE, los reconocen por los dedos ensangrentados, por los músculos perfilados, por el grito de esfuerzo o el silencio contenido y por la clara fe con que afrontan la montaña.

Su filosofía de vida incluye este diálogo cara a cara, honesto hasta la extenuación, consigo mismos y con la roca, pero también con el aire, que está ahí, y con el sol y con el espacio vacío y con la inmensidad que los envuelve en su crisálida.

Uno de esos lugares majestuosos, epicentro del seísmo humano, lugar de nacimiento de la escalada libre, es El Capitán. Como una isla en mitad de los valles inmensos del Parque Nacional de Yosemite, entre el Half Dome y el Monte Watkins, se yergue en su arrogancia sobria, en su rotundidad esencial, e invita a contemplarlo y a adorarlo. «Oh capitán, mi capitán».

Como El Uluru, la gran roca roja australiana. Ahí residen los dioses. Como el volcán de la isla polinesia. En el fondo de la lava viven los espíritus. En las paredes verticales, en las paredes que se inclinan contra la razón, contra el sentido común, habita el aliento intacto de lo salvaje, el demonio de la inconformidad. «Walk on the Wild Side». Fly or Die. Vivir en el filo. Into the Wild. El escalador —como confiesa el gran Alex Honnold— se siente allí parte de algo milagroso.

Da la sensación de que la roca madre, el brutal precipicio, soporta en su interior unas tensiones geológicas intolerables. Da la sensación de que el hielo glaciar ha esculpido con serenidad férrea este promontorio salvaje, este apoteósico galeón de granito. La proa del viaje —The Nose— es uno de los retos predilectos de quienes han hecho de la escalada su primera y última voluntad.

No hay miedo: solo fruición, deseo de ser, de ir más allá. Así, Michael Pelkey y Brian Schubert son los primeros en hacer salto BASE desde El Capitán, lo que les costó romperse algunos huesos e iniciar las persecuciones de saltadores en el Valle. Ray Jardine, Jim Bridwell, John Bachar o el alemán Kurt Albert se entregan al solo integral, al altísimo riesgo, a la vecindad intuida de la muerte en cada gesto. Wolfgang Güllich eleva la dificultad del 8b al 9b…

Siempre los máximos niveles de pureza en aperturas de vías, en estilos de escalada, en equipamientos. Desde Royal Robbins o John Bachar esta es una de las grandes tendencias de la escalada, la del respeto máximo, religioso, a la pared, lo que ha supuesto frecuentes enfrentamientos con otros escaladores, menos «puristas», o con aquellos que pretendieron convertir la escalada en un negocio, la revolución en una forma de comercio.

El sueño de la insurgencia

En cierto sentido una misma intención indómita mueve a casi todos estos escaladores del borde. La rebelión social, la contestación privada, irrenunciable, a un mundo que no es verdad. Potter: «No debería estar prohibido levantar nuestras alas en la tierra de la libertad». Para empezar, en los años cincuenta escalar no era una actividad respetable, sino una actividad ilegal. En los sesenta, los setenta y los ochenta la escalada clamó contra la guerra, contra el racismo, a favor de los derechos civiles, colgando de una cuerda en la pared.

El cambio de siglo los ve como jóvenes que viven fuera del sistema, que reivindican la piedra frente a la barbarie de un capitalismo caníbal. La escalada será una forma de vida y un posicionamiento ante el mundo. Al igual que hubo escritores beatnik, hubo y hay escaladores de contracultura. El aullido de Allen Ginsberg rebota como un eco imparable en toda una juventud entregada a la provocación y al vitalismo libertario. On the road? On the rock? Las equivalencias se sostienen si consideramos la magnitud de este gran movimiento del espíritu que incluye la literatura, la lucha política, el pacifismo, la liberación sexual, la música, el arte pop o la escalada.

Toda esta insurgencia recoge el espíritu antisistema anterior, de los románticos a las vanguardias o las grandes marchas pacifistas. De todo ello es un símbolo, por ejemplo, la imagen de aquel cuadro de 1818 de Caspar David Friedrich, El caminante sobre el mar de nubes, en tanto encarna el ideal del hombre que cree en sus sueños, lejos de las ruindades del mundo.

Este hombre en libertad, seducido por lo absoluto, es metáfora del poeta que se aventura en lo desconocido y explora los límites de esa fascinación. La suya es una rebeldía social y es una rebeldía metafísica. Así aquellos poetas alemanes del Sturm und Drang. Ese caminante sobre el mar de nubes, de espaldas, dueño de todo, es más que un poeta un escalador, un alpinista. Hasta ahí ha tenido que llegar, hasta esa cima para ver.

Ni las tormentas ni el peligro ni los vientos salvajes ni el frío endiablado lo han detenido y ahora se permite lanzar la mirada al horizonte, escaparse hacia la última frontera. Sobre la volatilidad de las nubes flota la solidez de su fe. Esta epopeya personal recuerda la aventura sin vuelta atrás de los exploradores de las selvas, a la singladura mágica de los que navegaron los océanos y los ríos. Hic sunt dracones, decía la leyenda de los mapas medievales.

A partir de cierto meridiano, el mundo dejaba de ser el mundo real para deslizarse hacia un mundo otro de fantasía, en aguas territoriales del mito y del miedo ancestral. Ese es el punto sutil que los fenicios, los vikingos o Colón sobrepasan. Sin que el vértigo se apodere de ellos, pisan tierra nunca hollada. Esa misma invasión de lo que pertenece al más allá, a lo nunca visto, es también la aventura glacial de los exploradores glaciales. Roald Amundsen, Robert Scott, Ernest Shackleton, Fridtjof Nansen y tantos otros.

Así, hay en estos demiurgos, en estos deportistas extremos e insaciables el espíritu de conquista de la realidad. Los espolea una necesidad ingobernable, revolucionaria de descubrimiento. Romper barreras, forzar los límites, incendiar las redes con la astucia, la resistencia, el valor. Tiene sentido decir que Lynn Hill liberó The Nose, porque escribiendo una vía nueva, vertical sobre la arista de la roca, le concede al granito una existencia insospechada antes. La inteligencia y el arrojo son la última de las revoluciones porque abren la realidad desde la crítica y la hermosura.

En un mundo en el que imperan el pensamiento único, el egocentrismo occidental, el abandono de los valores humanos fundamentales, las hazañas del escalador, encumbrándose a la más alta de las montañas, son un ejemplo de la más alta dignidad. En su estela, en el rastro silencioso que deja a su espalda, el escalador escribe con magnesio los designios de un mundo mejor.

La ambición de poseer pulgada a pulgada la verticalidad imposible de los muros lo convierten en profeta de las alturas, en activista de las calles. Como un nuevo mesías, desde el asombro de su elasticidad y su elocuencia, el escalador impone una nueva verdad a los hombres: la irrenunciable necesidad de ser libre, de creer en uno mismo, de ponerse en la piel del otro que también somos.

La sociedad de la comunicación, la más avanzada tecnológicamente, abandona el planeta a su suerte, destrozando los ríos, los bosques, la atmósfera, declarando ilegales a las personas y, al tiempo, convirtiéndonos en los seres humanos más solitarios de la historia. El escalador enciende la antorcha de la desobediencia civil, las reivindicaciones sociales, morales y espirituales, el inconformismo, la vida marginal, los enfrentamientos con las autoridades, las luchas con las marcas y sus oscuros intereses comerciales.

A quienes ven un riesgo intolerable en sus acciones, una provocación o una locura absoluta, estos jóvenes airados responden escalando, saltando, volando una vez más, desde un poco más allá. Su esfuerzo será un alegato contra la vulgarización de la sociedad, contra el adormecimiento de las masas. De este universo posindustrial, globalizado, de aristas y personalidades limadas en nombre de la corrección, homogeneizado social y espiritualmente, se escapa a través de la libertad personal, a través de la gesta interior. «Be water», predicaba Bruce Lee. Algo así piensan ellos, aunque a veces les cueste la vida.

Ascender es siempre algo más que subir o avanzar unos metros. El deporte regresa a sus orígenes y es inmersión en lo absoluto y diálogo vivo con la sociedad de una época. Los héroes reclaman con su agilidad y su valor los márgenes de la libertad, el respeto por el medio ambiente, la realización personal y la justicia. Escalar es una forma sublime de introspección y también un ejercicio de proyección de la imagen que somos en el mundo.

La canción de la montaña resuena en el alma con la intensidad con que el rezo del místico resuena en las paredes también de granito de la catedral. La naturaleza es un templo y el escalador, como el poeta, la lee en sus mínimos y esplendorosos signos. «El aire está siempre ahí —dice Potter—. La gente piensa que estás agarrado a la roca, pero en realidad estás siempre tratando con el espacio vacío». Vacío, sí, y plenitud, inconsciencia, desencanto, atracción por lo salvaje, revolución, aire puro.

Este es el mundo de los guerreros homéricos de las alturas, que pelean por arrasar de nuevo Troya sin más armas que sus dedos y sus pies de gato. Al fin solo importa este amor por lo desconocido. Lo decía el poeta griego Yannis Ritsos: «No hay más camino que el que va a las alturas».