«En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas».

Parado allí, frente a aquel infranqueable gigante blanco, Tom Hornbein sintió que cobraban vida aquellas primeras frases de la Biblia, oídas desde la infancia en su natal St. Louis, Missouri, que describían lo que pudo haber sido la creación del universo: pareció verlo todo suceder frente a sus ojos en medio de aquellas montañas, tras una espesa niebla que se disipaba lentamente. Vio separarse el agua de la tierra, vio expandirse los cielos, vio nacer lagos, ríos y mares, vio aparecer, como en un relámpago, las lumbreras que separarían los días de las noches. Vio a Dios sonreír satisfecho y extenderle sus brazos: era Sagarmāthā o Chomolungma, nombre que le otorgan nepalíes o tibetanos a la cumbre tutelar del mundo que, en ese instante, convertía sus aristas de nieve y roca eterna en rudo comité de bienvenida. Como si intuyera que el deseo más fuerte de los dos hombres que ahora clavan sus piolets con firmeza, ante un desafío que parece imposible, es llegar a la cumbre por donde nadie antes lo ha intentado.

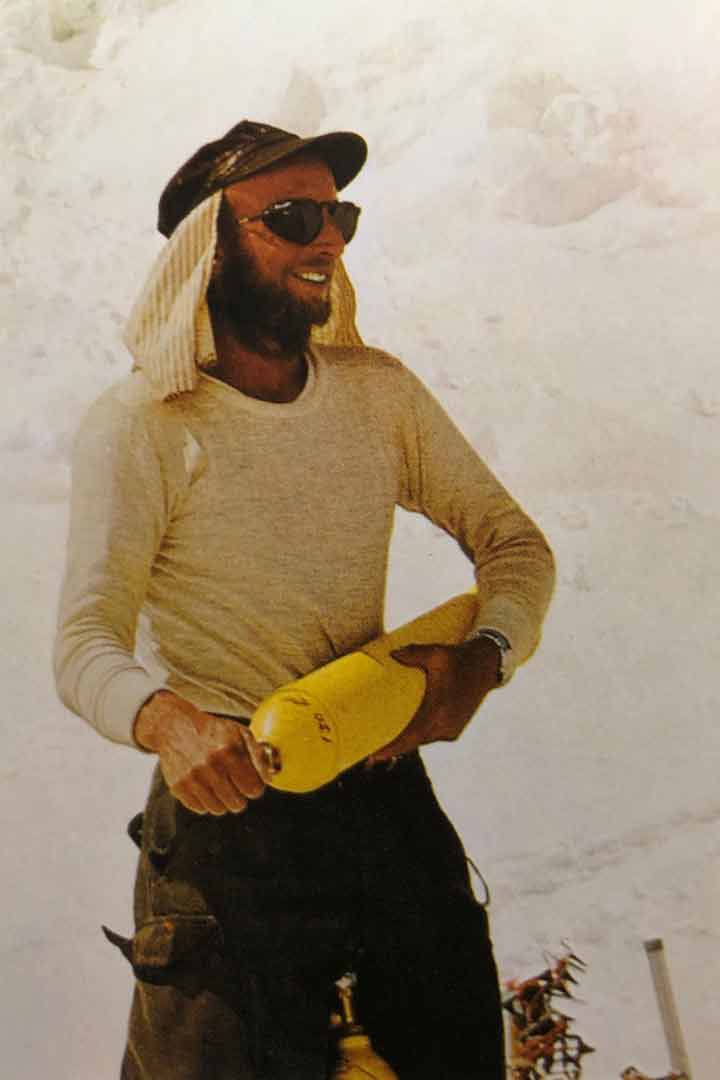

Hornbein se sintió más pequeño que nunca. Willi Unsoeld, su compañero de aventura, también. Juntos habían ascendido el Masherbrum (7821m.) en 1960. Aunque Hornbein no hizo cumbre, se conocían bien, confiaban el uno en el otro. Por eso, la pequeñez que entonces sintieron ante la montaña pareció hacerlos paradójicamente más fuertes, más tenaces. Ahí donde reconocían lo imposible, lo intentaban; ahí donde veían alturas inalcanzables, decidían tocar el cielo con los dedos. Ahí donde la nieve se hundía hasta las rodillas a cada paso haciendo casi imposible ver más allá del propio pie, continuaron caminando. Ahí donde las ventiscas congelan rostros y extremidades mientras la temperatura, siempre varios grados bajo cero, desafía al calor natural del cuerpo, llevándolo al límite, insisten en seguir. Ahí donde el solo reflejo de la luz en la nieve podría cegar, son aún capaces de ver la cumbre posible. En aquel paraje, probablemente el más hostil para los hombres, Tom Hornbein (32) y Willi Unsoeld (36) contemplaron la creación del universo como advenedizos rebeldes, casi fantasmales. Después de todo –y siempre según la Biblia-, cuando Dios se dedicó a ella, el hombre aún no existía. Aún no era nada. Como en aquel instante del 22 de mayo de 1963, en el corazón del Everest, que cambiaría sus vidas para siempre.

El salvaje oeste

Los cielos tan altos; la tierra tan remota. El hombre, solo una sombra que lo intenta. Eso se siente Hornbein en su carpa instalada a 8300 msnm, la última que los albergaría antes del ansiado ascenso a la cumbre. Llegarían hasta allí al estilo alpino, que sintieron siempre la forma más pura de montañismo, respaldados por botellas de oxígeno que les otorgaban una posibilidad extra de supervivencia. De su lucha contra la naturaleza dependía que la ambiciosa gesta de su equipo pudiera completarse. Tras casi cinco meses en las montañas, aquel decisivo mayo del 63 se sentían no solo aclimatados, sino obsesionados por hacer cumbre a su manera. Al fin y al cabo, no se trataba solo de la cumbre misma, sino de la forma de lograrla.

Afuera de los límites de los Himalayas, en aquello que los no iniciados solemos llamar «mundo real», los Beatles lanzaban su primer álbum, Kennedy y Nikita Jrushchov se conectaban a través del famoso «Teléfono rojo», Martin Luther King Jr. escribía su conmovedora carta desde la cárcel de Birmingham y el papa Juan XXIII lanzaba su encíclica «Paz en la tierra». La verdadera Guerra Fría, sin embargo, se vivía en otro lado. Uno en el que los estadounidenses lograrían algo que aún no habían podido los soviéticos.

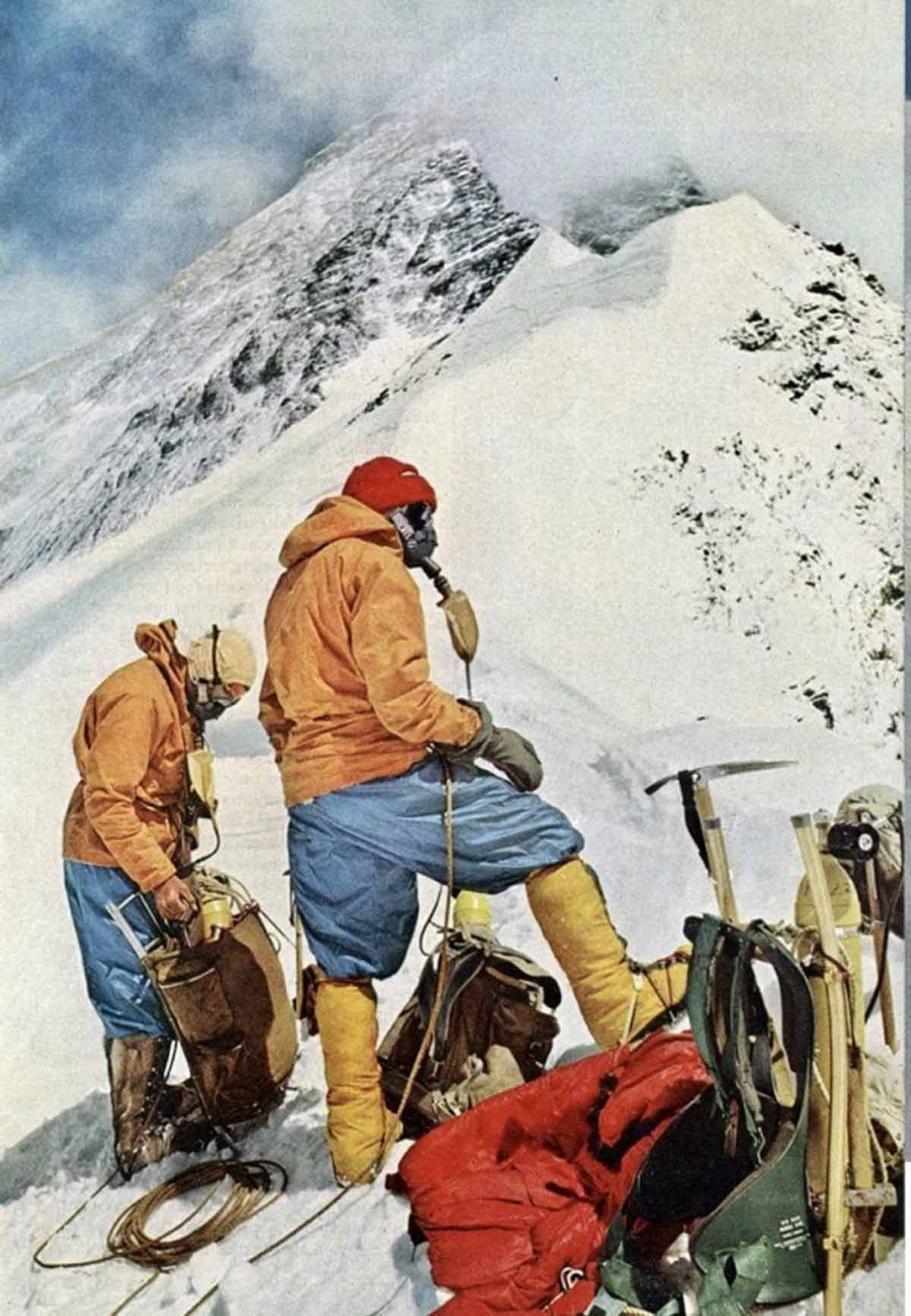

En plena «Zona de la muerte» la respiración es difícil y caminar exige un esfuerzo cada vez mayor. Ni los músculos ni la mente funcionan igual que al nivel del mar. Superar los 7 500 metros de altura es la kriptonita de todo hombre que intenta ser una suerte de Superman, sobrevolando nevados imposibles. Tom Hornbein lo sabe. Es doctor y pronto dejaría de visitar los Himalayas para permanecer más tiempo en los laboratorios investigando las reacciones del cuerpo humano ante la altura. Pero hoy él mismo es el conejillo de Indias, conejillo de Tíbet, conejillo de Nepal. Diseñó unas máscaras de oxígeno que allí podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte y será uno de los que pruebe su eficacia. A pesar de los estragos de la altura, de un viento helado y de una temperatura que bajaba a -30° Celsius y seguía disminuyendo, no dudarían en continuar su ascenso. A solo unos cientos de metros sobre ellos, se dejaba ver el punto más alto de la tierra, los 8848 intimidantes metros sobre el nivel del mar de la cumbre del Everest, el techo del mundo. Ya estaban más cerca de ella que del resto del planeta.

Parados allí, habiendo dejado de lado la arista oeste que decidieron recorrer para subir al Everest, confirmaron la decisión que definiría sus vidas: salir de la áspera ruta de la arista e intentar subir por lo que los andinistas llaman «couloir», una grieta mediana de paredes empinadas que es hoy una de las señas más reconocibles de la cara norte del Everest. Era un reto que la ley de la gravedad y la dureza del clima antojaban imposible. «Es una locura», pensó Unsoeld. «Hagámoslo».

Cuesta arriba

Para aquel momento de 1963, solo representantes británicos (1953), suizos (1956) y chinos (1960), gracias a la inestimable ayuda de cientos de heroicos sherpas, habían conseguido llegar a la cima del Everest. No más de 10 personas en total, entre los que había apenas dos nepalíes. En aquellos años, hacer cumbre en el Everest era un reto que se acometía como se va a las Olimpiadas: una competición entre países. Y ningún estadounidense había estado ahí para contarlo.

La expedición que integraban Hornbein y Unsoeld era dirigida por el alpinista y cineasta Norman Dyhrenfurth, presente en 1952 en una expedición suiza que estuvo a punto de hacer cumbre. Mucho del trabajo hecho en aquel momento sirvió como pauta para los ascensos que se concretarían 11 años después. Para ello, Dyhrenfurth planeó la expedición desde 1961 y logró el financiamiento para costear los cerca de 400 mil dólares de entonces (Equivalentes a 3 millones de la actualidad) que costó la aventura. Necesitaban colocar un hombre en la cima del Everest lo más pronto posible. Antes de que termine la década también necesitarían poner unos en la luna.

Con la cumbre como objetivo se armó un equipo de casi 20 miembros, entre escaladores, científicos y fotógrafos, apoyados por unos 900 porteadores que transportaron casi 30 toneladas de equipos, instrumentos científicos, oxígeno, alimentos, ropa y medicinas por más de 300 kilómetros, entre Junbesi y el Campamento Base del Everest, tras atravesar la región del Khumbu. Tardaron 3 semanas, a causa de diversos problemas logísticos. Por ejemplo, los 8 cargadores heridos que dejó la caída de un puente de madera, la atención a una mujer con graves quemaduras o el brote de viruela que tuvieron que superar.

«No hay garantía de que lo lograremos», confesó Dyhrenfurth incluso antes de pisar los Himalayas. Y lo hizo dejando de lado el carácter soñador que lo había llevado a participar, no muchos años antes, en la búsqueda infructuosa del mítico Yeti en los recovecos de aquella misma cordillera.

A pesar de que la meta inicial era conquistar las cimas del Everest, el Lothse y el Nuptse de una sola vez, por rutas ya conocidas, pronto aceptó que el interés puntual de varios miembros del equipo estaba en conseguir solo el primero, pero a través de la inédita y salvaje arista oeste, un tema que ya había sido mencionado mientras entrenaban en Mount Rainier, Seattle, antes de partir a Asia. «Hay que llegar a la cima por una ruta nueva e improbable», se repitieron.

Momento cumbre

La aclimatación y escalada del equipo al completo se había iniciado en febrero y la montaña no dio tregua. El 23 de marzo, tras un accidente en la catarata de hielo del Khumbu, falleció el alpinista Jake Breitenbach, de solo 27 años. Fue muy difícil para el grupo asimilar el golpe, pero a pesar del dolor decidieron continuar y dedicarle el ascenso al amigo caído.

Se instalaron en el Campo base, a casi 5500 metros, en las faldas del Khumbu, superando su accidentada catarata para llegar al Campo 1 (6150m) y atravesar el llamado Valle del silencio: un sendero entre montañas cuyas inmensas paredes aíslan el sonido del resto de la tierra. Partieron desde allí, superaron Khala Pattar (5644), y atravesaron una ruta a las faldas del Pumori (7165) o el Lingtren (6749). Alturas diversas en una geografía complicada y agreste. Cuando pasaron la línea de los 7500 metros, otros dos miembros del equipo se vieron afectados por la altura y el aire enrarecido.

El 1 de mayo de 1963, James «Big Jim» Whittaker y el sherpa Nawang Gombu lograron el primero de los objetivos: llegar a la cima por la ruta estándar del collado sur, la misma que habían recorrido Edmund Hillary y Tenzing Norkay para el primer ascenso oficial en 1953. Así, «Big Jim» se convertía en el primer estadounidense en pisar la cumbre del Everest.

Mientras eso sucedía, otra parte del equipo trabajaba, paralelamente, para abrir la nueva ruta por la arista oeste, división natural de la frontera entre Nepal y el Tíbet. Dyhrenfurth decidió entonces que Luther G. Jerstad, profesor universitario, y Barry C. Bishop, miembro de la National Geographic Society que fungía de camarógrafo, hicieran el ascenso que enlazara aquella ruta con la que planeaban ya Hornbein y Unsoeld, para formar una travesía única. Así fue como ellos llegarían a la arista oeste aquel 22 de mayo, tras subir desde el glaciar del Khumbu, partiendo desde el C2, alcanzándola a 7.300 metros de altura. Allí se organizó el Campamento 3.

El día 15 habían instalado el Campamento 4 a unos 7650 metros, pero cuando se alistaban a iniciar la parte final de su recorrido hacia la cumbre, la montaña y la naturaleza les mostraron su poder, en un último y desesperado intento por intimidar a los hombres que osaban acercarse a su cima. Durante la madrugada del día 16 escucharon los gritos de sus compañeros y de los sherpas que los ayudaban en medio de una brutal tormenta. Vientos de más de 160 kilómetros por hora habían volado sus tiendas y casi los habían lanzado a un precipicio de más de 3 mil metros, hacia el glaciar de Rongbuk. Tras salvarse por poco, refugiarse en las ruinas del campamento y aferrarse a la tierra con sus piolets bajo la helada y violenta ventisca, la montaña les dio una tregua que aprovecharon para volver al C3 y replantearse sus destinos.

La tormenta había destrozado o perdido el equipo necesario para establecer y abastecer los dos últimos campamentos que habían planeado para ayudarlos a llegar a la cima. Hornbein sugirió entonces que reunieran toda la energía y provisiones en hacer un solo campamento, el 5, a casi 8300 metros. Sus compañeros bajarían y solo quedarían Unsoeld y Hornbein, listos para contemplar desde allí la creación del universo.

Ahí es donde decidieron ir hacia la izquierda en la cara norte y ascender por el couloir que se extendía por unos 500 metros hacia la cumbre, con inclinaciones de 50° o 60°. Cuando se encontraron en un punto de no retorno, es decir, una situación en la que si no hacían cumbre ya no tendrían cómo bajar, Unsoeld le dijo a Hornbein: «Es hora de tomar una decisión». «Sí», fue lo único que dijo Tom, lacónico, sin detener su ascensión, poseído por el espíritu aventurero de todos aquellos hombres que antes ya habían desafiado al Everest. Willi subió tras él sin decir una palabra. A pesar de no tener pasaportes ni autorización, pasaron la frontera del Tíbet, anexado por China pocos años antes. Eso los convertiría en los primeros hombres sobre el planeta en hacer la travesía de la cara norte a la cara sur del Everest.

Así, hacia las 6 y 30 de la tarde, consiguieron una de las más grandes hazañas de la historia del alpinismo: llegaron a la cumbre del Everest a través de ese peligroso couloir que, poco después, fue bautizado por Willi Unsoeld como «Corredor Hornbein», nombre con el que se le conoce hasta hoy a uno de los rasgos más característicos de la montaña más alta del mundo. «Estar ahí después de tantos meses de planearlo e imaginarlo fue una enorme sensación de Incredulidad y alivio», contaría Hornbein años después.

Respiración artificial

Pero si el ascenso fue un reto extraordinario, la supervivencia durante la noche del descenso fue un milagro. Cuando llegaron a la cima, lo primero que vieron fue la bandera norteamericana que había dejado allí «Big Jim» Whittaker tres semanas atrás. Aunque levemente maltratada por la crudeza del clima, se mantenía en pie. Una foto tomada por Unsoeld retuvo esa imagen para siempre. Solo se tomaron 20 minutos para recuperar el aliento tras casi 12 horas de ascensión. Además de la bandera, notaron la presencia reciente de sus compañeros Bishop y Jerstad, a quienes encontraron metros más abajo, cerca de las 9 y 30 de la noche. Habían bajado siguiendo sus huellas, pero ahora se encontraban los cuatro en la más absoluta oscuridad. Ni el oxígeno ni la luz de las linternas les duraron mucho tiempo. Entonces, cerca de la medianoche y a unos 8 500 metros de altura, sin carpas, bolsas de dormir o alguna fuente de calor artificial, se vieron obligados a hacer el vivac más alto de la historia hasta entonces. En un lugar así, en una altura semejante y durmiendo al aire libre, estaban más vulnerables que nunca a edemas pulmonares o cerebrales por la falta de oxígeno, además de infartos, accidentes cerebro vasculares, alucinaciones por hipoxia o exacerbación de alguna afección preexistente. En suma, sus cuerpos empezarían pronto a pedirles piedad. Después de todo, a esa área no le dicen «Zona de la muerte» precisamente por cariño.

Para cualquiera, pasar la noche en esas condiciones era una ineludible sentencia de muerte. Más de 300 personas han perecido por diversos motivos tras coronar el Everest desde que, en 1924, Mallory eIrvin se perdieran en el intento. Pero Unsoeld, Bishop, Jerstad y Hornbein consiguieron sobrevivir, acurrucados entre sí en un rincón de la montaña que, ya domada por los hombres, parecía haber claudicado en un inusual gesto de paz. La comunión con ella se había consumado.

«Si aquella noche hubiera corrido una ventisca, no estaría aquí hablando contigo», le dijo Hornbein muchos años después al periodista Jon Krakauer quien, en su bestseller Intothin Air (publicado en 1997 y titulado en español Mal de altura), los calificó como sus héroes personales y los consideró como pioneros del alpinismo actual, dueños de uno de los más grandes logros de la historia de esa disciplina.

Tras sobrevivir a aquella noche extraordinaria que posteriormente ninguno recordó con dolor o angustia –a pesar de algunas amputaciones-, partieron con las primeras luces del amanecer y, alrededor de las 10 de la noche, con Bishop y Unsoeld cojeando por el serio congelamiento de sus dedos del pie, pudieron volver al Campamento 4, más de 40 horas después de haber partido hacia una muerte casi segura. Los ayudaron compañeros suyos que encontraron en el camino y que los contemplaron como una aparición fantasmal: les confesaron que estaban yendo a reconocer sus cuerpos, pues nadie pensó que sobrevivirían.

Cuando los alpinistas regresaron al mundo, la ascensión de Whittaker acaparó la atención. De hecho, hoy, a sus 94 años, es una de las leyendas vivas más grandes del alpinismo norteamericano. En 1965, Tom Hornbein publicaría Everest, The West Ridge, libro que se hizo muy popular entre montañistas a través de los años y ha consolidado la fama y el prestigio que tiene hasta hoy.

Basta decir que, en 60 años, no más de 20 alpinistas han podido repetir esa ruta o alguna variación de ella. La última vez que lo lograron fue en 1991. Al menos 13 personas han muerto en el intento. La mayor hazaña del montañismo estadounidense no fue llegar al Everest por la ruta estándar, sino hacerlo por la que parecía imposible.

La gesta completa fue reconocida en la portada de las revistas Life y National Geographic y con una medalla otorgada por John F. Kennedy. Poco después, el escritor James Ramsey Ullman –que acompañó la expedición como «historiador oficial» por un tramo corto, pero tuvo que regresar a Katmandú por problemas de salud-, escribió Americans On Everest, testimonio de la travesía. Norman Dyhrenfurth dirigiría el documental del mismo título que contó con la narración de Orson Welles y que, con suerte, pueden encontrar en YouTube.

La montaña sagrada

«Cuando conocí las montañas me sentí totalmente extasiado», contó Hornbein más tarde, cuando su nombre ya habitaba el Olimpo de los alpinistas. Hasta los 13 años podría decirse que tuvo una vida «normal». Pero a esa edad fue a un campamento en Estes Park, Colorado, adonde viajó desde su natal Misuri, a casi 1500 kilómetros y 14 horas de distancia. La geografía y el paisaje eran otros. La vida, también. En aquel primer contacto con las cumbres entendió que polvo somos y al polvo volveremos. Antes de contemplar y enamorarse de las Montañas Rocosas, Tom Hornbein no había visto una sola en su vida.

«Anhelo mucho escalar algún día el Himalaya. Sueño con el día en que contemplaré por primera vez picos como el Everest, el misterioso Amne Machin, K-2, Kangchenjunga, Nanga Parbat, que ha cobrado tantas vidas, NandaDevi, la no tan alta pero igualmente fascinante Torre Muztagh…», escribió Tom Hornbein en un ensayo escolar. Y cumplió sus sueños.

Tras aquella extraordinaria experiencia en el Himalaya, Unsoeld viviría otras aventuras y también dolorosas tragedias. Perdería la vida en el Monte Rainer, en 1979. Hornbein, por su parte, nunca volvería a los Himalayas y se dedicaría por completo a sus investigaciones y su vida científica y médica, mostrando sus hallazgos sobre el comportamiento fisiológico del cuerpo humano en la altura en decenas de publicaciones. Durante años, sería responsable del departamento de anestesiología de la Universidad de Washington, en Seattle. A pesar de la espectacularidad de su gesta, para él este terminó siendo un viaje más interior que exterior.

«Otros hombres, menos sabios, podrían intentar por este camino si pudieran, pero, enfáticamente, no es para nosotros», había dicho George Mallory, el legendario precursor del montañismo que fue parte de los primeros intentos de escalar el Everest, donde dejó su vida hace casi 100 años. Él había entendido que, a veces, la majestuosidad es también intocable.

El 6 de mayo pasado, como si quisiera transportarse a las montañas del Everest donde entregó tanto, Tom Hornbein cerró los ojos por última vez a los 93 años en plena temporada alta del Himalaya y casi coincidiendo con el 60 aniversario de la proeza que logró. Fue en su casa de Estes Park, Colorado, el lugar donde se enamoró de los retos, de las cimas, de los imposibles. «Es agradable tener un poco de inmortalidad, una manera de permanecer en la montaña. Me alegra que sea mi nombre y no yo», bromeó alguna vez.

Morir, para Tom Hornbein, podría no haber sido una experiencia novedosa. Después de todo, una vez que llegó a la cumbre del Everest escalando por el corredor que hoy lleva su nombre, ya pudo experimentar el estar «más allá» que el resto del mundo. ¿Por qué no imaginar que, al cerrar sus ojos por última vez, Tom Hornbein contempló nuevamente la creación del universo?

Finalmente, como sostuvo otro célebre hombre de cumbres, Gaston Rébuffat: «El alpinista es quien conduce su cuerpo allá donde un día sus ojos lo soñaron».

En el principio creó Dios los cielos y la tierra.

Y Tom Hornbein estuvo ahí para verlo suceder.

Magnífico artículo. Enhorabuena! Mallory, Hillary…los conocemos bastante, pero con este relato nos has acercado la grandeza de estos gigantes. Gracias también por decirnos la existencia del documental en Youtube y la bibliografía. Un saludo cordial, Alexander

(Me dedico al Liderazgo Directivo aprendido en la montaña, por si alguna vez coincidimos en algo relacionado)

Hola Álex, muchas gracias por tu comentario. Me alegra mucho que te haya gustado el texto. Mi idea era, precisamente, hablar de un deportista no muy conocido hoy, lo que nos permitía rescatar su hazaña y su relevancia sin ánimo de ser reiterativo. Espero que hayas podido encontrar el documental en YouTube. A mi me ayudó mucho a ser más fiel a los hechos, además de potenciar mi imaginación. Podemos contactar por Twitter y conversar sobre Liderazgo de Montaña. El mío es @santoschilcano. ¡Un gran saludo!

Gran artículo. Lo voy a compartir😍👏🏾

Excelente narrativa para una historia extraordinaria, felicitaciones!

Pingback: El verano es fugaz - Jot Down Cultural Magazine