— Pat, tienes que venir a ver esto. ¡Es una bestia!

—¿Dónde estás?

—Apurando mis vacaciones en Orlando.

Llevaban años separados. Pero la amistad entre Pat Williams y Jim Kaat seguía cobrándose las mejores confidencias. Kaat era el pitcher de los Twins de Minnesota cuando Williams gestionaba su plantilla. Ahora hacía lo mismo para los Sixers de la NBA. Y tras el desastre de 1973 había libertad para hacer y deshacer porque más bajo no se podía caer. Solo había un problema. El técnico de Philadelphia, Gene Shue, era muy escéptico con los jóvenes y habría que convencerlo. O mejor, imponerle aquella visita.

—No tengo la más mínima intención de perder una elección en el draft con un niñato de instituto. ¿Os habéis vuelto locos o qué?

Williams le hizo el caso justo. En secreto envió a Orlando al asistente de Shue, el resignado Jack McMahon, con un nombre, una libreta, los ojos como platos y el teléfono de Kaat. Al llamar le atendió la criada, que no entendió nada de lo que aquel hombre le decía.

—Lo siento, yo solo hablo español. El «señol» no está en casa. Partió para su ciudad —y colgó el teléfono.

McMahon tuvo que recurrir al Sentinel local para averiguar el instituto del muchacho.

—Se llama Maynard Evans. Según el calendario mañana podrá usted verles jugar.

El centro quedaba a varios kilómetros al noroeste de la ciudad. McMahon llegó pronto, esperó a que la grada se poblase y empezó a preguntar a su alrededor. «Contadme cosas del tal Dawkins. ¿Es tan bueno como dicen?». Las entusiastas respuestas, ninguna de las cuales olvidó insistir en la fuerza, palidecieron cuando el mozo hizo entrada al pequeño pabellón, dejando a McMahon sin aliento. Aquel enorme semental no podía tener dieciocho años recién cumplidos, ni moverse como lo hacía, ni hundir todo balón recibido, ni soportar que dos o tres muchachos se le colgaran encima como si nada, motivo por el que en pabellones rivales algunos desalmados le arrojaban cáscaras de plátano y galletas, como si fuera un gorila.

Hasta que un rival se metió con su madre y, entonces sí, el desdichado tuvo que escapar grada arriba con riesgo de muerte. Darryl Dawkins hizo cuanto quiso y ganó él solito el partido con cuarenta y cuatro puntos como si hubiera hecho falta el doble. Aquella noche McMahon redactó el informe más histérico de su vida. Cuando Gene Shue pudo leerlo levantó una mirada incrédula a McMahon y Williams.

—O sea que hay un nuevo Chamberlain y nadie lo sabe salvo nosotros —ironizó—. Supongo que esto me obliga a comprobarlo.

Curiosamente aquel nombre acompañaría como una sombra la carrera del jovencito. Shue acudió por fin a verle a Jacksonville, McMahon se quedó en Philadelphia y Williams hubo de acudir al torneo ACC en Carolina del Norte. El técnico disipó todas sus dudas en cuanto fue testigo de aquel descomunal cachorro, al que siguió para presentarse y arreglar un aparte con la mayor discreción.

—Escúchame bien lo que te voy a decir —ordenó—. Te doy mi palabra de que jugarás con nosotros. Pero necesito esconderte del resto de la NBA. Nadie puede verte hasta el día del draft.

Solo un hombre puso una condición. Su entrenador en el instituto pidió trabajar para los Sixers como ojeador prometiendo además hacer de niñera. En caso contrario él mismo contactaría con otras franquicias NBA. Shue aceptó. No tenía otra opción. De vuelta a casa a medianoche, Williams detuvo su vehículo, buscó una cabina y pidió línea con la habitación del hotel donde reposaba su técnico.

— ¿Ha ido todo bien?

—Mejor que bien. Es nuestro.

Williams estaba decidido a acometer lo impensable eligiendo a un chaval de instituto, una barrera que la ABA ya había derribado el año anterior con Moses Malone y que la NBA ignoraba desde el terrible caso Harding en 1963. Tras la elección de Malone el año anterior, McMahon había elaborado una pequeña lista de presas compuesta por Darryl Dawkins, Bill Cartwright, Marvin Webster, Rich Kelley, Joe Meriweather y Bill Willoughby. A la mañana siguiente del acuerdo verbal tachó a cinco de ellos. El 29 de mayo de 1975 los Sixers de Philadelphia elegían en la quinta posición del draft a Darryl Dawkins.

Así se gestó un hito. Ingresaba en la NBA un jugador sin pisar la universidad, maniobra que no vería una total explotación hasta pasadas dos décadas y transformar el panorama profesional, y volver a hacerlo después con el establecimiento de una edad mínima para dar el salto. Todo partió, pues, de un inocente protagonista de dieciocho años, una edad excesiva para un niño, el niño más grande imaginable, pero un niño a fin de cuentas. Y ya la primera conversación con el cuerpo técnico insinuaba algo tierno, algo puramente infantil.

—¿Cuándo es tu cumpleaños, Darryl?

—El 11 de enero.

—¿De qué año?

—De todos los años.

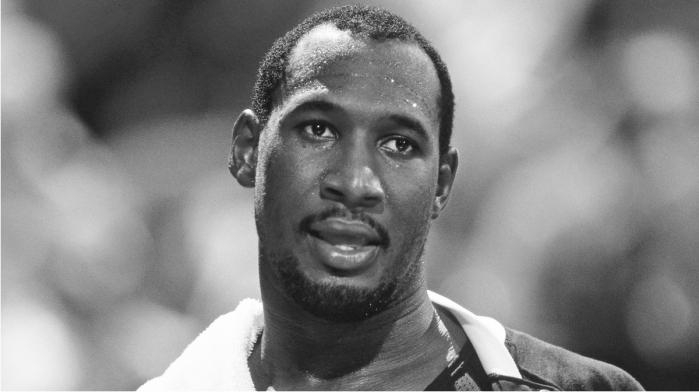

La figura de Darryl Dawkins es lo más cercano a Homer Simpson que ha dado el baloncesto. De las decenas de ocurrentes definiciones que se atribuyó en vida tal vez ninguna más honesta y precisa que The Master of Disaster. El grotesco interior de su biografía deportiva no hace sino refrendar una analogía capaz de descubrir a generaciones posteriores la insólita condición de un atleta bestial y pueril, de una herencia asombrosa y marginal, de un abigarrado magma de highlights en lo más hondo de una era ya irrepetible que perfiló como pocos, tal vez como nadie.

En la obra 101 historias NBA se le dedicaba un pequeño capítulo titulado El niño salvaje que apenas alcanzaba a delinear la extraña magnitud de su figura, transida de diversión, frustración y bizarras animaladas bajo canasta. En la demografía técnica del juego, si es posible asignarle ese crédito, Dawkins fue el último neandertal.

Como en otros muchos casos la necesidad de una familia quebrada exigió sacrificios tempranos. A los nueve años su abuela ya le había enseñado a lavar, cocinar, planchar y coser. «Puede que nunca te cases, así que es mejor que aprendas rápido. Y no lo olvides: si no trabajas no comes». Fue en el instituto donde se ganó sus primeros cuartos.

Lo hizo en el mantenimiento antes de prometérsele el cargo de conserje, cuando en realidad querían aprovechar su tamaño como guardia de seguridad. Para el interior del centro, el mejor de todo el estado. En su presencia los altercados desaparecían y rara vez tenía que intervenir. Si en mitad de un pasillo dos pandillas, de costumbre una de blancos y otra de negros, estaban a punto de romperse la crisma Darryl ocupaba el centro. «El que empiece deberá vérselas conmigo». Asunto arreglado.

Semejante anatomía daba paso a cualquier universidad. En condiciones normales su destino habría sido Kentucky o Florida State. Pero ninguna atajaba la miseria tan rápido como la NBA. Quería comprar una casa a su madre y su abuela y poder enviar a la universidad a sus cinco hermanos. Que ellos tuvieran la educación que él sacrificaba. Porque Darryl era muy generoso. No podía ver a un pobre sin hacer algo. Y más si era niño.

Llevarle a casa, invitarle a comer o a ver un partido. Cualquier cosa con los enanitos que antes que nadie le habían mostrado admiración. Los compañeros se habituaron pronto a no preguntar qué hacía un crío en un vestuario de hombres en paños menores. Cuatro de los veinte dólares que ganaba de mozo cargando naranjas iban a parar a los chicos del barrio. «Comprad unos helados. Y que yo los vea».

A veces la cantidad era mayor. Eran las semanas en que únicamente la noche le libraba de cargar fruta, criar pollos, talar madera y pintar alguna casa en el vecindario, del que le separaban un par de kilómetros, lo suficiente para abaratar el nido familiar que lo vio crecer. Aquel amor por los niños marcaría su vida, al extremo de ostentar aún hoy un registro difícilmente igualable: participar en ochenta y cinco campus un solo verano.

En algún momento de la adolescencia su edad mental se detuvo. Y no recobró la marcha hasta muchos años después. Se presentó a firmar el contrato con un traje crema, pajarita y chistera. En silencio, alguno de los presentes hundía premonitoriamente la mirada. «Esto no puede salir bien». Muy pronto los compañeros le creyeron loco.

Pero ninguno se atrevía a infligirle novatadas porque de un solo guantazo los habría tumbado a todos. No tardaron mucho en comprobar que Darryl no pretendía tumbar a nadie. Y que era poco menos que imposible hacerle perder los nervios, precisamente lo que iba a provocar él a los demás.

Un millón de dólares por siete años permitía cumplir su promesa de ayudar a la familia. Compró una casa a su madre y otra a su abuela, aliviando de paso la vida a sus hermanos. No así su obsesión por la pobreza, lo que explica que empleara aún su primer verano como profesional trabajando en una casa de neumáticos a dos pavos y medio la hora. Ante la atónita mirada del encargado podía cargar con dos llantas de camión de una tacada.

Nada más tratarle, Gene Shue dejó el caso en manos del cuerpo técnico dando a Darryl muy poca pista, lo que al joven parecía darle igual. Cuando veía a algún veterano como McGinnis echarse un cigarro en el descanso, él se cogía una cerveza para ponerse luego en el banquillo morado a chocolatinas, lo que enervaba al preparador Al Domenico, a cuyas miradas de reproche respondía Darryl con una mueca burlona.

Disfrutaba entre mayores aquel mundo de comodidades. Y hasta se ganó un primer amigo, World B. Free, un alma libre como la suya, la primera que quiso entrar en su vida e invitarle a la suya, aunque a veces se arrepintiera. «No vas a venir conmigo vestido así», le objetaba el base antes de batir la noche.

Free ocupó durante meses la casa de Dawkins durmiendo en su sala, en un catre que Darryl pagó como si protegiera a un nuevo hermano. La relación que ambos estrecharon tenía algo de hermosamente marginal. Una noche de invierno había llegado a levantar el coche de Free, encallado en la nieve, con sus propias manos.

Y cuando en los playoffs de 1977 el base colapsó por un fuerte golpe en el pulmón, lo asió desde el suelo llevándole en brazos hasta el vestuario como a un niño. Cuando al año siguiente enviaron a Free a San Diego, Darryl lo pasó mal. Además de perderle, sentía algo raro acerca de que tres largos años le hubieran deparado una sola amistad.

Un incidente durante las finales de 1977 vino a fortalecer aquella convicción. En el segundo partido fue expulsado por su amago de pelea a solas con Mo Lucas, lo que terminó enojándole de veras al entender que no había recibido ayuda de ninguno de sus compañeros.

Como represalia tumbó un tabique de los baños y arrancó la pizarra y varias taquillas amontonándolas en barricada junto a la puerta del vestuario, cerrando así el paso a todo el equipo. Los Sixers perdieron los siguientes cuatro partidos y el título. Era muy fácil acudir a la bronca de Dawkins como el fatídico detonante. Invadido por la decepción, se dejó por completo aquel verano regresando con sobrepeso a la pretemporada.

El debut de Billy Cunningham en el banquillo abriría nueva página en un equipo aún recordado por la baldía acumulación de talento y por los años en los que Dawkins mejor se definió a la posteridad. Para comprobar la forma de sus jugadores, el técnico cronometró a cada uno de ellos una milla exigiéndoles bajar de los seis minutos. Dawkins tardó quince. «Lo siento, Darryl, pero vas a correr hasta que lo consigas». A la mañana siguiente apareció jadeando junto a McMahon, que informó a la plantilla del presunto milagro. «Todos sabíamos que no», confesaría años después su compañero Steve Mix.

Darryl recobró pronto el humor. Era su estado natural. Se hizo con un Corvette y lo pintó de colores. Adoraba llamar la atención y empezó a repetir que provenía del planeta Lovetron, a compensar con la boca su sangrante falta de juego. Portaba en todo momento un colosal radiocasete de más de treinta kilos que llegó a dañarle el hombro y a poner a prueba la paciencia del resto.

Más que el baloncesto, una prioridad relegada, Dawkins adoraba todo aquel mundo que la NBA conseguía abrir. Coches y lujos, mujeres y fiestas, le permitían además ser el centro de atención, lo que sin duda más disfrutaba. Con el temperamento de un padre, Cunningham se propuso enderezarlo, avivar su actitud, estimularle técnicamente, inflamar una ambición dormida. «Si realmente quisieras podrías dominar esta liga». Pero no tardó mucho en dejarlo por imposible.

A los diez o quince segundos de charla Darryl perdía la atención, cualquier cosa le distraía y era motivo de broma. Durante un entrenamiento el técnico perdió los nervios, detuvo la sesión y a gritos le ordenó centrarse y triplicar su intensidad. Mientras escuchaba, el gigante pegaba su barbilla al pecho, como culpable y compungido.

Pero fue dar media vuelta y propinó una zancadilla a Cunningham que le hizo caer. Todos rompieron a reír, incluido el sufrido entrenador, convencido entonces de tratar con un chiquillo de nueve o diez años. A menudo los compañeros se burlaban, más que de su ignorancia, de sus ingeniosas salidas.

—Eh, Darryl, ¿a qué no sabes dónde se firmó la Declaración de Independencia?

Todos jugaban para Philadelphia.

—Pues claro que lo sé, al final de la página.

Sus continuas incongruencias y un carácter incorregible despertaban una actitud benévola en el vestuario. Pero también esa prudente distancia a la locura que elude la amistad. «¿Sabes, Doug? Me gustaría casarme. Y formar una familia. No sé, eso de la estabilidad debe estar bien». Y Collins asentía escéptico.

Al salir del vestuario Darryl volvía a la carga. «Eh, Doug, organizo una fiesta esta noche. Vente, lo pasaremos bien. Están invitadas todas las chicas de la ciudad». Durante las finales de 1980 los Sixers recibieron una llamada de la liga porque Dawkins lucía una zapatilla de Nike y otra de Pony. Había firmado con ambas. «Lo lamento —se resignó Cunningham al teléfono—, pero le aseguro que yo no puedo hacer nada. Nadie puede».

Mientras Darryl Dawkins estuvo en la liga no hubo fuerza que lo igualara. No hasta la irrupción de Shaquille O’Neal, a quien preludió (físicamente) como un molde indómito y menor. Como interior, su baloncesto era neolítico, con brutales estallidos atléticos de una intermitencia desoladora que lo disolvía. Pero entre 1977 y 1984 su estrecha relación con el aro procuró acciones de auténtica bestia, estragos por los que verdaderamente ha pasado a la historia.

Su registro de salvajadas forma parte de una antología de su exclusiva propiedad. Envió a Bob McAdoo fuera de la pista al contacto en el aire de un mate; silenció las gradas de Portland recogiendo el balón desde el suelo para reventar el aro de espaldas; un rechace en Phoenix entrando al aro con la cabeza a su altura habría derribado a una decena de jugadores como si fueran bolos; en Washington machacó el balón asiendo con su mano izquierda el soporte de la canasta.

En suma, un volcánico desfile de barbaridades y realidad descarnada, como erupciones de fuerza infinita que parecían diseñadas por un dibujante satírico. Ganó incluso alguna apuesta en privado machacando el balón con un compañero encaramado a sus hombros. Bobby Jones relató que en un partido de su segunda temporada remató el balón con tal fuerza que acto seguido olía a quemado en las inmediaciones del aro, fruto de la feroz fricción con la red.

En otra de sus bravatas, amenazó en 1979 con cambiar la canasta por el cuadrilátero. Fue el año en que su figura se haría icono eterno tras destrozar dos tableros en veintidós días. Hizo estallar el primero en Kansas City antes de arrancar de cuajo otro aro ante San Antonio. Dotado además con el don de la elocuencia, bautizaba a sus mates de forma dadaísta. Y al hacerlo a menudo del tirón, como quien recita una estrofa, daba la impresión de que los versos precedían a la acción de que eran motivo, como quien cumple alguna promesa antes de saltar a la pista.

If You Ain’t-Grooving-Best-Get-Moving

Chocolate-Thunder-Flying Robinzine-Crying

Teeth-Shaking Glass-Breaking

Rump-Roasting Bun-Toasting

Wham-Bam Glass-Breaker-I-Am-Jam

El comisionado, Larry O’Brien, le llamó al orden imponiendo en adelante cinco mil dólares de multa y suspensión al que se atreviera a nuevos atentados, sirviendo de poco su objeción. «Lo siento, señor, pero hay veces que no puedo controlar mi fuerza». O’Brien alegaba peligro para la seguridad de los jugadores. Siendo cierto, recelaba en el fondo del coste económico y los parones para reponer la canasta, superiores a la hora. O’Brien no percibió que los actos de Dawkins estaban dando a la NBA la presencia mediática que tanto urgía entonces y que personalmente tanto anhelaba Darryl.

A excepción de Julius Erving, el resto agradecía que les librara de los molestos reporteros, como mucho tiempo después ocurriría en los Lakers de Metta World Peace. Cuando supo del suicidio de Robinzine, el hombre al que llovieron trizas, Darryl se sintió culpable. Tuvieron que convencerle de que su muerte no tenía relación con haber sido víctima de sus excesos, por los que se granjeó el sobrenombre de «Chocolate Thunder» y cuyo origen, si hemos de creerle, tuvo algo de poético.

Durante una velada en el Spectrum, en cuyas primeras filas no era infrecuente la presencia de Stevie Wonder, Dawkins se ensañó con el aro enloqueciendo una vez más al pabellón. El músico preguntó por lo ocurrido, mostrando gran interés por la respuesta de su acompañante. «The big chocolate guy just put down a thunder dunk». Después de una breve pausa, Wonder remató: «Dawkins is a Chocolate Thunder».

No fue hasta su llegada a Nueva Jersey en 1982 que su presencia en pista iría ganando fortaleza. Pero también su irritante producción de faltas, casi cinco por noche, la mayor conocida en toda la historia. Así con los árbitros terminaba su humor. A la vez que era víctima de su propia fuerza también lo era del excedente visual del silbato que sobrecastiga al más grande. Al contacto con él alguien salía siempre despedido y, a la menor duda, atraía las faltas como un gigantesco imán.

«A veces bastaba que acudiera a colocarte un tapón sin tocarte —recordaba Free— que hasta el aire te envolvía», al modo de los coches que adelantan a un camión. Sus sentadas en el banquillo fruto de las faltas redujeron sus prestaciones cuando mejores admitían ser. Alcanzó en los Nets su madurez, y fue Larry Brown quien mayor empeño le dedicó haciéndole trabajar media hora a solas tras cada entrenamiento.

«Pero si ya sé hacer eso, ¿para qué repetirlo veinte veces?». Tras una victoria en la que firmó treinta puntos y quince rebotes, un asistente se le acercó para felicitarle. «No esperes que haga esto todas las noches». Eran protestas que revelaban el sentido más desalentador de toda su carrera, como alérgico a corregir sus defectos. Y si le tocaban las narices su desahogo era machacar más fuerte el balón. Porque ninguna otra meta le motivaba salvo la diversión y la fama. «Todo el mundo me quiere comparar con Chamberlain y yo no tengo nada que ver con él».

Su carrera fue tan paradójica que tras disputar las finales de 1977, 1980 y 1982 acabó siendo traspasado a los Nets, ocupando su vacío Moses Malone y haciendo a los Sixers campeones, a los que el equipo de Dawkins eliminaría en la primera ronda del año siguiente. Promovía un absurdo bucle allá donde estuviera.

Su penúltima versión en activo, popularizada como «Baby Gorilla», seguía exhibiendo estallidos atléticos. Pero ya en menor número y aun de rango más mostrenco y animal, como precursor de las toneleras embestidas al hierro sin oposición del futuro O’Neal. A mitad de los ochenta no hubo fisonomía más monstruosa ni atemorizante. Bajo su enorme cabeza, como de huevo prehistórico y abultado por pómulos de roca, había ganado músculo y peso, presentando un torso titánico que ajustaba la equipación hasta lo grotesco.

Sobresaliendo de unas largas muñequeras, sus manos envolvían el balón como una naranja. Nunca se reconoció en el seno de la liga que su ausencia del primer concurso de mates en 1984 se debió en realidad al temor de que la canasta no soportara sus excesos, recelando el recién llegado David Stern de un ridículo logístico ante la pantalla nacional.

Porque, aun con aros de nueva generación, era perfectamente posible con un Dawkins motivado. El destino se privó así de contemplar a la bestia liberada, inflamada por la atención de las cámaras, instalando en el imaginario más curioso de la NBA una eterna culpa por la censura de una filmación única.

Tras la temporada de 1986 una hernia discal agravó sus problemas de espalda. Era el comienzo del fin. Dos aparatosas operaciones lo enterraron a doce partidos (de ciento sesenta y cuatro posibles) los siguientes dos años. Sendos traspasos a Utah y Detroit anticipaban una muerte lenta y dolorosa. Cuando reapareció, lo hizo con los Pistons del inmediato futuro en un partido de pretemporada.

Al ingresar en la cancha parecía un sasquatch, como un homínido fuera de tiempo y lugar al que todo le quedara atrás. Daly le dio entrada en los minutos de la basura, cuyo único sentido residía en el masivo reclamo de los espectadores para brindarles un mate, uno de los suyos, lo que finalmente devolvió haciendo tiritar la canasta para regocijo del pabellón. Divertir seguía siendo una orden que no podía rechazar, su pulsión y prisión, la de un payaso de un circo pretérito.

El 23 de febrero de 1989, dos semanas después de pisar la pista por última vez, fue cortado por un equipo del que nunca formó parte y en cuyo vestuario la pareja formada por Thomas y Laimbeer le había marginado hasta la crueldad, tal y como años atrás sufrió Spencer Haywood en pretemporada. Menos de cuatro meses después el anillo terminaba en Detroit. La gloria deportiva le había sido vedada una vez más.

Contaba Tom Friend en un espléndido trabajo —el mejor junto a la divertida biografía de Charley Rosen y un extenso testimonio de su entrenador Dave Wohl— que, al poner punto final a su carrera tras cinco años en Italia y otro de despedida con los Globetrotters, decidió querer entrenar, y que, al enterarse, Cunningham se echó a reír.

No era para menos. Nadie quiso contratarle en su país y emigró a Canadá, donde sorprendió con un gran papel en el equipo de Winnipeg (22-12 y playoffs). Sus jugadores relataban que la mayor aspiración del Dawkins entrenador residía en evitar que hicieran todo cuanto hizo él, demostrando no solo la vital honestidad que le acompañaría hasta el último día, sino la más profunda enseñanza que la vida le había devuelto.

Pero aquel destierro encerraba también una desgarradora soledad. La distancia remató su tercer matrimonio, con una antigua bailarina de los Nets. Eso fue once años después de que su padre se consumiera al tiempo que su segunda esposa, Kelly Barnes, decidiera quitarse la vida con un atracón de pastillas, sumiendo a Darryl en una depresión de un año durante el que vegetó entre las paredes de casa hasta ganar ciento cincuenta kilos y perder las ganas de seguir adelante.

En 1999 regresó a Estados Unidos, haciéndose cargo de los ValleyDawgs de Pennsylvania, a los que condujo a sendos títulos de la USBL en 2001 y 2004. Un año después, la NBA lo reclutaba como embajador para tareas benéficas destinadas a la infancia. Pero quien de veras iluminó su vida para siempre fue Tabitha, la hija de Janice, su cuarta y última esposa.

Tabitha nació con síndrome de Down y, ya crecida, participó en los Juegos Paralímpicos, ganando varias medallas. Contaba Janice que, a cada nueva victoria en el tartán, la niña corría como loca hasta la primera línea de grada, donde abrazaba a su gigantesco padre gritando «daddy, daddy», una escena que conmovía a los testigos.

Darryl había encontrado la paz. Incluso su lugar en el mundo cuando pudo acceder al cargo de entrenador en un instituto del suburbio de Allentown, otra vez con Philadelphia al fondo. Padre, marido, entrenador y monitor de jóvenes privados de suerte. En diciembre de 2009 recibió la visita de Barack Obama. El planeta Lovetron, por el que el presidente le preguntó, quedaba ya muy atrás. Ahora Darryl vivía en el mundo real.

Cuando el equipo empezó a funcionar y los jóvenes más delicados, el fruto inocente de familias rotas camino del peor desenlace, entendieron que el delito no era la solución, Darryl se sintió pleno. En una ocasión invitó a todos a cenar, animándose una vez más a rescatar al payaso que nunca abandonó su interior. Y nada le hizo más feliz que las carcajadas que iluminaron la mesa hasta la medianoche. No pedía más a la vida.

El 27 de agosto de 2015 su corazón se detuvo. Dos décadas atrás fue informado en consulta médica de una altísima presión arterial. Darryl sacudió la cabeza preguntando qué era eso. Inició entonces la toma de la medicación, que en adelante cumpliría en secreto. Como último embajador, su constante aparición en pabellones y eventos devolvía a los presentes una generosa sonrisa, una amable serenidad y la robusta y sobrehumana anatomía que, igual que vedada a la gloria, parecía estarlo a la muerte.

De ahí la amarga sorpresa de que se lo llevara a los cincuenta y ocho años. La noticia apretó el corazón de quienes le habían conocido y no supieron nada más, de todos aquellos para los que el recuerdo de Darryl se había congelado en una caricatura.

A su inclasificable figura terminaría conociéndola toda generación posterior, a lo que contribuyó su rescate por la NBA como símbolo, como imagen embajadora de la porción más infantil y lúdica del juego. Pero mientras se prodigaron los escritos sobre los jugadores que forzaron la modificación del reglamento, apenas se reparó en el legado de Dawkins, en el resultado material de su monstruosa fuerza. Probada la fragilidad de la canasta en sus manos, la NBA apresuró una solución arrojándose con urgencia a los registros de patentes hasta la instalación en la temporada 1981-82 de los aros retráctiles.

Un elemento nada trivial: la innovación en la tecnología del juego admite igual importancia que la del reglamento, así como un papel primordial en el ingreso de jugadores en la escena profesional a salvo del ciclo universitario. Incluso, a título anecdótico, pero no menos veraz, fue la prohibición de portar collares y abalorios en pista cuando el Dawkins de Philly acostumbraba a rodearse el cuello con dos cadenas de oro que brindaban a sus mates una canallesca de cómic.

Con un año de diferencia, la historia encadenó su caso al de Moses Malone convirtiendo a ambos en detonantes de una futura revolución. Un vínculo que hasta la muerte selló en macabra alegoría arrebatándoles la vida en apenas dos semanas. Como si nacieran y muriesen juntos tras haber pactado un desigual reparto del éxito.

Para que la personalidad de una época ingrese en el registro del tiempo deben darse arquetipos capaces de describirla. Dawkins fue su época y viceversa, como un símbolo de la oscura y encantadora era irracionalista de la NBA. Y que resultara una de las mayores decepciones de todos los tiempos no oscurece el resplandor de un territorio de su particular conquista, una de las escasas reservadas a los jugadores verdaderamente únicos. Descanse en paz.

Recuerdo haberle visto jugar por televisión con el Milano, en algún partido de la Copa de Europa

Que gustazo es siempre leer a Gonzalo

La mencionada biografía de Charley Rosen es estupenda y tambien muy honesta: en ella no oculta detalles menos divertidos como sus devaneos con la cocaina cuando era jugador. Uno de los mejores momentos es cuando le eligen como «cuidador» de uno de los malditos por excelencia de la historia de la NBA: Micheal Ray Richardson. Una pena que un icono de la NBA de los 70 y una persona que se daba tanto a los demas se fuese tan joven.