Suena rocanrol en un garaje grandón y destartalado de la avenida Marcelo Usera, la única medio adoquinada de un barrio periférico de Madrid. Corre el año 1963. Tocan Los Dayson y un macarra reta a su frontman, un joven llamado Camilo Sesto, a que se baje del escenario y baile. Éste acepta el duelo que le propone una especie de comanche sombrío, de pelo largo, que parece gobernar este esquinazo del barrio. Hay tensión. Quizá acaben a puñetazos. Pero todo acaba bien del mismo modo que podía ser al revés. El grupo pop se arroga la protección de los maleantes y el cantante se abraza al matón.

A un lado, un quinceañero con ojos achinados y pómulos salientes sonríe satisfecho, mientras aprieta los puños. El randa es un criajo que boxea sin miedo en el gimnasio del Palacio de los Deportes. Siempre hacia delante. Es un lugarteniente perfecto para las pandillas del momento. Callado y áspero, en cinco años, con varios pasos por la cárcel de por medio, se convertirá en un peso medio temido y rocoso. El chaval se llama Jose Luis Pacheco y, para la Historia, siempre figurará como Dum Dum Pacheco.

Desenvolvamos este regalo que la vida nos entrega en forma de relato entre malditos. El boxeo es una fuente inagotable de historias en las que se mezclan necesariamente el dolor y la vida más perra. Y pocas noches hay más perras que las noches del Madrid humilde de los años 60. La marginación, la redención, el estrellato y la caída, y sobre todo ello las cabezas machacadas por los golpes, son un perfecto acompañamiento para tantos y tantos jóvenes anónimos.

Pacheco nació el 1949 en los límites de la miseria alrededor del río Manzanares. Vino al mundo en un panorama que no difería de la crudeza pasto de la pobretería del Madrid que Pío Baroja había novelado en la trilogía Lucha por la vida, donde el siglo muere escurriéndose entre las chabolas y los perdedores de la ciudad.

Por ese lado sur, Madrid se terminaba en una cuesta de tierra por la que chorreaba la sangre que lavaban los Curtidores y que hoy conocemos como el Rastro (del rastro de sangre y agua sucia). Más abajo había espacios vacíos donde se sobrevivía, un río que había sido poco menos que frente de guerra, antiguas trincheras cubiertas con dos chapas y convertidas en cuevas habitadas y puentes que comunicaban con unos arrabales donde no regían las mismas reglas que en la ciudad. Y, al final del fango, la cárcel.

La cárcel de Carabanchel era el destino reservado por el régimen franquista a varios segmentos del delito. En un sentido estricto, todo lo que se quedase fuera de los valores del nacionalcatolicismo sería metido a punta de pistola en los «carros de la carne», como se llamaba a las furgonetas de la policía, en dirección a esa explanada sobre la que se construyó el penal con forma de panóptico más terrible del país.

Ahí terminarían ladrones, raterillos, crímenes de sangre, pero también, como cuenta con maestría Servando Rocha en su libro Todo el odio que tenía dentro (2021), todo el espectro de una juventud pobre que acabaría metiéndose en problemas por hallarse fuera de los márgenes del orden religioso y social decretado por Francisco Franco.

¿Pobres de por sí, como la familia de Dum Dum Pacheco? La clientela de Carabanchel sería más bien una mezcla entre campesinos emigrados de un campo yermo y pobres inadaptados a los trabajos que iba recuperando con cuentagotas la ciudad de posguerra.

El franquismo creó una estructura urbana donde, por principios, no quería que se le acumulase una clase trabajadora industrial que se organizase y que desembocara en el regreso de la bestia del comunismo. No quería socialistas sino propietarios. Recordemos que, cuando nació el púgil, habían pasado sólo diez años desde que Franco ha vencido tras su golpe de Estado y que ha reducido a cenizas todo rastro de la España republicana.

De puertas adentro, el régimen franquista hacinaba las oleadas de miles de campesinos que se amontonaban en los arrabales en nuevos bloques de pisos. Derribar chabolas para reconstruirlas en vertical y hacer millones en el negocio. Calles donde no había servicios básicos ni asfalto. Solares por los que cruzar de noche, a la salida de una sala de baile, suponía ser atacado por las bandas de pandilleros que controlaban cada barrio.

De puertas afuera, en los años 50 y 60 España vendía al mundo una apertura al exterior a través del turismo y del sol. No éramos una gris dictadura de obispado y pistoleros. El régimen promocionaba otro Madrid, con sus céntricas salas y discotecas donde acudían actores y las clases nobles que vivían dentro del parapeto de los bulevares. Y cines en la Gran Vía. Inopinadamente, al tiempo que el cine mostró a Pacheco que había un mundo de lujo lejano, le ofreció una salida.

El cine tuvo cierta parte de culpa, podríamos decir, de que todo se torciese para Pacheco y para los chicos de los barrios pobres. En marzo de 1961 se había estrenado en Madrid el musical West Side Story, en el cine Paz. La historia trata de dos bandas neoyorquinas que se retan bailando. El fervor que produjo la película en las pandillas actuó como chispa y, de repente, los muchachos del arrabal, jinetes del barrio con estiletes, cadenas y puños de hierro, encuentran una moda, una música y un soporte visual a la rebeldía y a la desocupación.

Es el combate de la capital. Tenemos, por un lado, un musical que actuó de acelerador de la violencia urbana. A su frente estaba un régimen que pretendía marcar sus propios ritmos de apertura y modernidad. Del lado de los rockeros, de los primeros cueros, los botines y las melenas, estaba la carne de cañón que sobrevivía trabajando en la albañilería, del trampeo o, progresivamente, del delito, el robo del tirón y los atracos. Como árbitros del combate, delatores, policía secreta y un ejército del terror.

El futuro boxeador no tarda en añadir a su nómina los palos a tiendas e iniciarse entre los carteristas motorizados. Como estaba escrito, era previsible que llegaría el momento de cometer un error en un atraco, en una huida. En julio de 1966 todo termina: detención, sótanos de la Dirección General de Seguridad (actual sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol), donde es torturado una y otra vez por otro Pacheco al que media España odiará y que todos llaman Billy el Niño. Y va al talego por primera vez a la cárcel de Carabanchel. Tiene dieciséis años.

Pacheco no es un niño y aguanta el terror de la cárcel a hostia limpia. De hecho con dieciséis ya tiene una buena colección de puñetazos dados en multitud de combates aficionados. Las catacumbas del boxeo madrileño ya saben de ese muchacho que pertenece a la legendaria y violenta banda de los Ojos Negros de Usera; de aquellos que dieron el visto bueno a Camilo Sesto esa noche rockera del sur.

El periodista Julio César Iglesias, testigo y relator del deporte madrileño durante décadas, ya tenía controlado a este chaval de ojos achinados y un bigote como de mongol, que había disputado casi noventa peleas. «Peleaba en cualquier lugar, en discotecas convertidas en rings y, por supuesto, en la calle, donde era muy famoso por pertenecer a una banda muy violenta».

Pero también en el gimnasio que había bajo el viejo Palacio de los Deportes. «No era muy alto», continúa Iglesias, «pero su fortaleza era natural». Ahí aprendió bajo la batuta del preparador argentino Pampito Rodriguez, otro nombre mítico que había aterrizado en la charcutería del deporte de la noche madrileña.

Charcutería, sí, pero fina. El boxeo era en los años 60 y 70 un deporte bien visto. Vivió una época dorada en España. Formaba algo así como una triada de popularidad con el fútbol y el toreo. Y era una de las tres salidas a la miseria que tenía la muchachada de los mocos colgando, los hijos de los trabajadores, los que habían perdido la guerra y que nada tenían sino quedarse en silencio y callar su intrahistoria a la hora de sentarse a la mesa.

Las figuras del boxeo alentadas por el régimen se sucedían a cambio de que los deportistas mostrasen afecto por Franco. Paulino Uzcundun, José Legrá, Pedro Carrasco, Jose Manuel Ibar Urtain, unos más dóciles y otros menos, encajaron con el showtime que proyectaba el franquismo en las radios y prensa del país.

Constantemente se organizaban combates en la ciudad. Desde escenarios de media capacidad como el cine Salamanca hasta grandes contenedores de humo de cigarro, sangre y sudor como el antiguo Circo Price, el Palacio de los Deportes, el ya demolido Campo del Gas o la plaza de toros de Las Ventas. También corre el rumor de que en Carabanchel, la cárcel que levantaron con sus manos los propios presos como si cavaran su tumba, hay un loco que pelea matando el tiempo entre las sanciones que le imponen por su carácter indómito.

Pacheco, que fue aislado numerosas veces en los sótanos de castigo, conoció personajes del hampa como Eleuterio Sánchez, El Lute. Aun así, en la galería trabó amistad con un tal Pavón, también boxeador y preso, y comenzó a cimentar por fin una valía personal fuera de la pertenencia a una banda.

Son años en los que Pacheco vive en un baile constante de entradas y salidas de prisión. La libertad era una situación temporal porque sus hábitos y compañías no habían cambiado entre rejas. En más de una de sus últimas peleas como amateur incluso llegó esposado por la policía desde la cárcel. Más de uno de los rivales que le veían subir al ring del Circo Price de repente le temían aún más. Porque el boxeo está basado en los antagonistas.

No hay boxeo sin un enemigo, se suele decir. No hay salidas pactadas. «Algunos se niegan a pelear contra él», escribe Rocha; «llega y se va como una fiera enjaulada. Durante los combates jamás corre hacia atrás». Más castigos por más peleas en esa peculiar selva sin normas que es la cárcel. Cabezas abiertas. Aislamiento. La jerarquía del terror. Hasta que decide abrirse a Dios, a su manera.

A Dum Dum Pacheco se le recuerda por una fotografía en la que levanta los puños, vencedor, tocado por un característico gorro legionario. La vida le dirige a Ceuta, alistado por voluntad propia a la Legión. Allí pelea en el patio con sus contemporáneos del Tercio Duque de Alba. El entorno y el culto personal por Franco que inunda el acuartelamiento hacen que su afinidad al dictador crezca. Ya se empieza a denominar el boxeador legionario.

Se acaba la década y la droga y los tiroteos van terminando con los personajes secundarios de su historia. Y debuta como profesional en octubre de 1970. Diez peleas en doce meses. Veintiún años lo soportan todo aunque ni su estilo, siempre adelante, ni sus promotores, poniéndolo delante de cualquier rival, trabajan para protegerlo.

Un día le dicen que el mismo Franco le transmite su felicitación. Los hilos se entrecruzan. Corre el lejano 1971 y aún en sus estertores, el régimen ha logrado neutralizar la energía del arrabal una vez más. El proyecto de la obediencia y la instrucción se imponen a esa violenta rebeldía que le ha querido poner en entredicho. Lo que el boxeador ignora es que hay toda una industria de aniquilación de resistencia que parte de la maquinaria del Estado.

Habría sido inútil intentar explicar a Dum Dum, cuyos tres referentes épicos son Hernán Cortés, Elvis Presley, y Franco, que la policía colabora con la ciencia psiquiátrica enviando a centenares de macarrillas de las calles y descarriados a auténticos centros de reeducación y exterminio. Que las torturas se unían a descargas eléctricas y que los pandilleros eran arrojados a la calle o a sus familias como zombies. En el esquema mental de Pacheco, el bien estaba ciegamente asociado al orden militar, macho y católico.

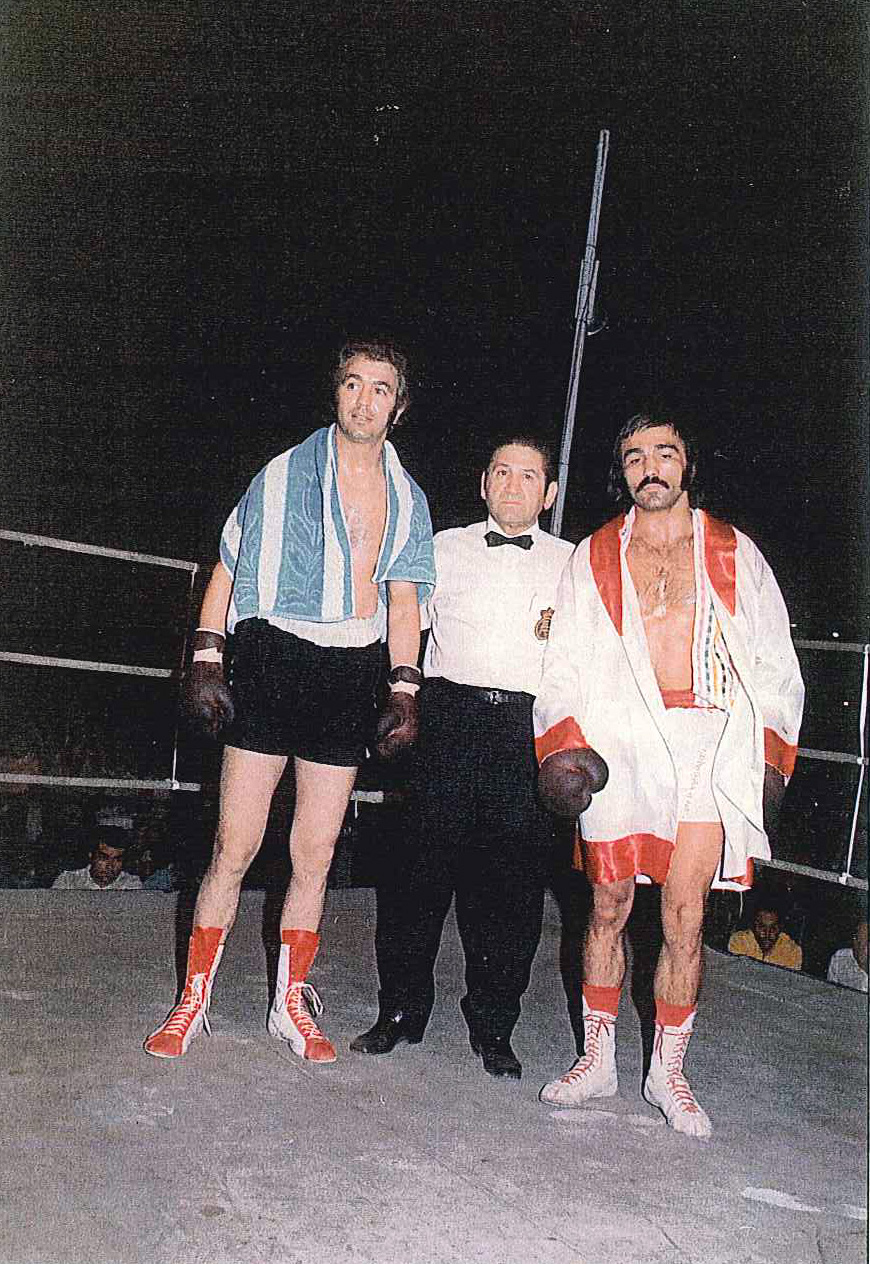

Mientras tanto, el régimen trituraba carne joven en los rings. Durante una década, el de Usera acumularía más de noventa combates. Nombres como Perico Fernández, José Ramón Gómez o José Durán cruzaron sus guantes con el fajador rabioso del bigote de jinete tártaro. El récord del peso wélter de Carabanchel se situará pronto por encima del 50-15.

Bien posicionado en los ranking europeos y renovada la corona española de la categoría, Pacheco y su mala cabeza nunca pudieron dar el salto a los combates por los títulos mundiales. Tras cada ascenso llega una derrota que él achaca a los jueces. Pacheco se curte en combates de desgaste. Tras un 1978/79 sin mancha (11 victorias y 5 combates nulos), Carlos Morales y Fermin Gallardo pueden con él y le devuelven al rincón de la frustración.

Pero entre combates es un habitual de programas de televisión como los de Jose María Íñigo, de películas en las que es contratado por su popularidad y su aspecto de fiero matón. Corren los millones por delante de su mano y se los funde tal cual le llegan. Hay una ironía terrible en la similitud entre la trayectoria profesional de Pacheco, el fiel legionario, paralela al destino de un país que estaba cambiando demasiado deprisa.

El boxeo que se consume España en aquellos años sigue cavando hacia el fondo. La policía franquista siempre vio bien que los pandilleros se mataran entre ellos. Y había cierto parecido en aquella metáfora de circo romano que eran las peleas de los 70. «Sobran macarras que quieren cascarse por cuatro perras», parecían pensar.

Una sucesión de peleas en las que muchachos fueron expuestos a la avaricia de empresarios boxísticos (término que a algunos venía grande) hace que fallezcan dos jóvenes tras sendas peleas. Un joven e inexperto Juan Rubio Melero fallece en 1978 por los golpes que no evitan ni el árbitro ni su mánager, Martín Búfalo.

Unos meses después es un amateur el que termina en coma, Salvador Pons. Meses después, en 1980, el púgil Santiago González Monzón cae en coma en otra tremenda carnicería. Fallecería tras un año en estado vegetal. Ese mismo año Dum Dum también es expuesto a peleas de desgaste en las que se parte la cara frente a pesos medios, superiores en fuerza, como un Andoni Amaña que lo machaca innecesariamente. Todo sin rechistar. Porque la vida ahí fuera es más dura.

El boxeo encajó mal el advenimiento de la democracia. El entorno de la lona se asociaba al pasado gris chungo del país. Un significativo síndrome de Estocolmo de la pobreza y de las reglas de la pelea es que, entre los matones y supervivientes de aquel mundo de la calle, de la barriada borrada, hubo (hay) una extraña afinidad con el ideario franquista.

Con aquel somero orden de cosas, con la peleada libertad y el culto al sudor, Dum Dum y otros muchos vivían bien, con fajos de billetes en mano. De repente habían olvidado el exterminio de los suyos, las detenciones y las palizas. Los millones de pesetas anestesiaban la vieja sensación de saberse perseguidos como perros callejeros.

En los últimos años 70, de hecho, algunos de aquellos Ojos Negros se reconvierten en guardaespaldas de dirigentes falangistas. Pacheco es una figura social de enorme calado y vive la fama y la noche a manos llenas. Se rodea de todos los tópicos que vemos en las biografías de boxeadores, con el aliño particular de suceder un país que no sabe si romper con el pasado de terror y pistoleros fascistas. Bueno, sí que lo sabe.

El dinero del boxeo de Madrid está en manos de empresarios como Martín Berrocal, que no duda en arrojar boxeadores al circo. Como un chorro de agua contaminada entran en la cida de Pacheco nombres como Manuel Summers o Blas Piñar.

Un accidente de tráfico en 1982, estampándose contra un camión mientras conducían hacia un acto político falangista, hizo que su dilatada carrera se detuviera casi definitivamente. En el boxeo se suele decir que cada cuerpo admite un número determinado de golpes, una cuota que tarde o temprano salta a escena. Y el boxeador de las patillas de hacha, probablemente tocado por la magia superlativa de su genética, ya acarrea encima un cupo de golpes demasiado largo.

En 1986 y con 70-26 en su casillero reaparece en Collado Villalba para una serie de combates, cojo tras la reconstrucción de su pierna. Encadena cinco victorias que discurren sin pena ni gloria. Pero casi nadie lleva boxeando dieciséis años. Es una locura más de unas manos que no saben hacer otra cosa que cerrarse y pegar. Desnudas o dentro de un guante de catorce onzas.

Paulino Uzcudun (no Uzcundun) en tiempos de Franco. Me descojono.

Lamentable pieza, más fabulada que documentada.

Esperaba leer la historia personal y deportiva de Pacheco, pero me he encontrado con un discurso infumable de carácter político-social sobre el franquismo, plagado de tópicos y estereotipos.

Vale hacer mención del contexto de la época, pero el periodista se ha perdido. Salvo que no quisiera hablar de Pacheco y si de dar rienda suelta a su fijación con el maldito régimen de Franco, del cual estamos muchos ya hasta los h****s.

La próxima vez, céntrese un poco más en el tema.

Franco murió hace casi 50 años y seguimos recibiendo la barrila de periodistas que se empeñan en ganar la Guerra Civil cada día. Con la que está cayendo.

Completamente de acuerdo con Johan.

¡Qué pesado el redactor del artículo dando la lata con Franco y los clichés!

Buen artículo Sr. Arribas, absolutamente pertinente, a tenor de las bobadas que han soltado mis predecesores. Un saludo.

Querido Inad, Querido Arribas,

Ni de boxeo ni de política ni de historia tenéis ni p*** idea….. penoso ejercicio no se sabe con qué propósito. Desde luego, como panfleto es una lastima pero como crónica social del Madrid de los 70 y 80 mas que una fabula es una sucesión de paridas tendenciosas y manidas. Pero como articulo sobre boxeo o sobre un boxeador, no vale ni para pincharlo en el cuarto de baño.