Hilton Center, Las Vegas, 17 de marzo de 1990. El reinado de Mike Tyson, el terror del Garden, se desmorona. Así que, para mantener su negocio de ríos de millones de dólares, el crápula Don King encuentra el relevo perfecto en Julio César Chávez, el León de Culiacán, el mejor boxeador del momento, libra por libra. Un guerrero mexicano programado para matar, apodado «Mister Nocáut», con dinamita en los puños y un carisma tremendo entre los aficionados. Un Tyson en miniatura con picante mexicano. Su contrincante es Meldrick Taylor, un hércules de ébano de técnica depurada y reflejos felinos.

La pelea lo tiene todo: dos invictos, dos estilos antagónicos, dos campeones y dos personalidades opuestas. Una bicoca para Don King, que mientras trata de exprimirle los últimos dólares a Tyson, se frota las manos con la pelea entre Chávez y Taylor. No se equivoca. La pelea rompe todos los récords en el pago por visión. El cartel, un anuncio de lo que se avecinaba: «When thunder meets lightning» [Cuando el trueno encuentra al relámpago]. Chávez, el puño de Mexico, se presenta con un récord bestial de 68 victorias consecutivas —56 de ellas antes del límite—, la racha más larga del boxeo en los últimos ochenta años. En la otra esquina le espera Taylor, oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Los Angeles de 1984, con un récord de 25 victorias consecutivas —14 por nocáut— y un combate nulo. Ambos, mexicano y estadounidense, ponen sus títulos en juego. Solo puede quedar uno.

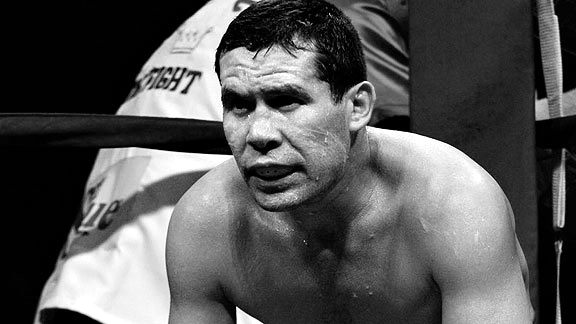

Julio César Chávez tiene mandíbula de granito, pegada de mula y piel del diablo. Es el guerrero más fiero de todo México, levanta al público de sus asientos y devuelve el precio de la entrada pegándose, hombro con hombro, como si estuviera encerrado en una cabina de teléfono. Chávez intimida. Está dispuesto a morir si llega el caso. Taylor no esquiva su mirada, le escruta y le desafía: «Ni siquiera podrás tocarme». Suena el tañir de la campana y ambos saben que solo uno saldrá de Las Vegas sin saborear la hiel de la derrota. El que lo consiga será el heredero del trono del depuesto rey Tyson.

En el primer asalto, Chávez intenta ganar el centro del cuadrilátero para marcar su territorio. Se supone que Taylor va a «bailar» a su alrededor, tratando de impactar sus precisos jabs y mantenerse fuera del alcance de los puños del mexicano. Ocurre lo contrario. El americano acepta el reto de Chávez, intercambia golpes y castiga, con severidad, el rostro y el cuerpo del León de Culiacán. En posteriores asaltos, Taylor desarbola a Chávez una y otra vez. A cada mano asesina del mexicano le sucede una serie de golpes encadenados, con nitidez, por el campeón olímpico. Chávez está siendo superado en su propio terreno por un boxeador más potente, más rápido y tan fiero como él. La pelea es brutal. Las cartulinas de los jueces conceden abrumadora superioridad al americano.

El azteca no sale de su asombro. Está pegando con todo lo que tiene, pero el americano resiste el castigo y se lo devuelve, multiplicado, en cada acción. Al final del sexto asalto, Chávez se derrumba en su banqueta. Está desesperado. Su preparador, el venerable español José María Martín «Búfalo», entra en acción. «Tire más golpes Julio, tire más golpes». Chávez le mira tratando de explicarle que le está pegando con el alma. «No me mire, tire más, usted es mejor que él». Julio sale decidido a pegar más. Tres minutos después, vuelve desencajado. Sabe que está recibiendo una paliza tremenda.

«Búfalo» vuelve a dirigirse a él mientras le retira el protector bucal. «Julio, mi hijo, tire más golpes, tire más, hasta que se caiga de culo ¡está creciéndose y no le hace nada!». Chavez se incorpora, encorajinado, y recrudece la batalla. Taylor no cede, está en estado de gracia, parece levitar sobre el ring. Está haciendo el combate de su vida. Las bombas de Chávez llegan a su destino y el americano tiene el ojo hinchado, pero no cae, ni tiene pinta de caer. Antes del noveno round, «Búfalo» vuelve a comerle la oreja a su pupilo. «Vamos, arriba, está usted parado, muévase más, hay que zafar, hay que pegar, hay que tirar más». Acto seguido, pide a su asistente que levante el calzón de Julio César Chávez y que le eche agua en los testículos. Chávez, extrañado, mira a su preparador. «Búfalo» echa espuma por la boca: «Va a salir ahí afuera y va a tirar más, porque usted es mejor, es más macho que él… Usted es más macho Julio». Ciento ochenta segundos después, el León de Culiacán vuelve confundido a su esquina. Ha pegado con una violencia extrema pero Meldrick Taylor, lejos de caer, se traga su propia sangre como si fuera vino de cien dólares la botella. Con Chávez en trance y Taylor menos ágil, el combate alcanza su clímax en el décimo asalto. Chávez necesita un milagro, una mano salvadora, un nocáut. Si no lo encuentra, perderá el título, el tren de la fama y una cuenta corriente dorada para su familia. Pero el KO no llega y Taylor se regocija en todos y cada uno de los asaltos, levantando la mano derecha en señal de triunfo.

«Búfalo» se pregunta de qué demonios está hecho ese Aquiles moreno que se traga cada mano sin pestañear y que, a pesar de estar herido, sigue castigando a Chávez con tanta potencia como electricidad. Pero José María, tozudo, sigue trabajando en la mente de Chávez. En una batalla más allá del umbral del dolor, su pupilo no puede perder la moral. Es una guerra mental y necesita sentirse superior. Así que insiste: «Échele corazón, usted puede, usted es Chávez, usted es más macho que él, hágalo por su familia». Chávez aprieta los dientes y vuelve a la carga. Conecta dos bombas terroríficas y acosa a Taylor. El árbitro, Richard Steele, se interesa por el estado de Taylor, que tiene la cara tumefacta por los golpes del mexicano, pero sigue de pie. El undécimo episodio es la tercera guerra mundial. Chávez se siente un asesino en serie y descarga una tormenta sobre Taylor, que alcanza su esquina dando síntomas de desorientación.

Solo resta un asalto, el americano está a solo tres minutos de lograr el sueño de su vida y simplemente tiene que mantenerse fuera del alcance de los puños de Chávez.

El combate parece visto para sentencia para todos. Menos para «Búfalo», que ofrece la banqueta a un exhausto y desmoralizado Julio, que necesita que le restañen las heridas. Los micrófonos de la televisión captan la voz rota de «Búfalo», que enciende a su boxeador antes del último asalto. «¡¡Por su familia, por sus hijos Julio!! Tu eres más macho que él, Julio… ¿Quieres que tu madre vuelva a fregar escaleras? ¿Quieres eso? Julio, usted es más macho que él, todavía le puede noquear, usted es más». Julio se incorpora y espera a que la campana sonase. No se abalanza sobre él en un ataque a la desesperada, sino que busca el momento preciso para dañar al norteamericano.

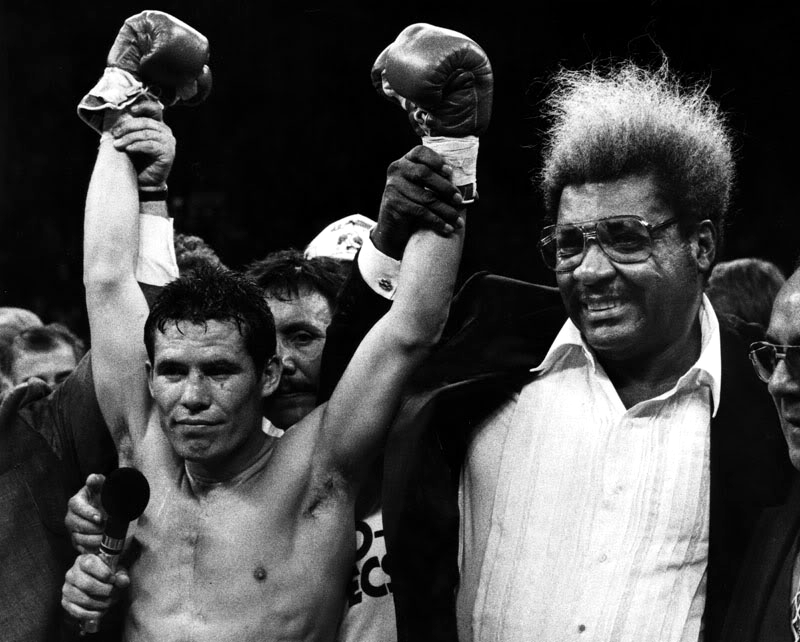

Una combinación de Chávez hace temblar Las Vegas, pero Taylor resiste. Julio, que no está dispuesto a que su madre vuelva a fregar escaleras, encierra a su rival y busca un resquicio entre la fatigada guardia de Taylor, que se ceba intentando devolver cada mano del mexicano. Queda treinta segundos para el final. El norteamericano descubre su mentón una décima de segundo y Chávez, en modo huracanado, conecta un puñetazo seco al mentón de su rival. Las piernas de Taylor parecen doblarse. El León de Culiacán, inasequible al desaliento, lanza una combinación de izquierda-derecha. Una vez, otra vez y otra vez. Su último ataque, todo raza, encuentra premio. Taylor cae, a plomo, cuando restan dieciséis segundos para el final del combate. El árbitro comienza la cuenta de protección. Uno, dos, tres, cuatro, cinco… La campana podría salvar a Taylor, pero éste se incorpora… El árbitro le pregunta y el americano no responde. Está fuera de combate. Richard Steele mueve sus brazos e indica que no puede continuar. En el reloj quedan… dos segundos. Un suspiro. Una vida. Y un campeón, Chávez.

Tras su dramática pelea ante Meldrick Taylor, considerada como una de las cinco mejores de toda la historia del boxeo, Julio César Chávez amasó una fortuna valorada en más de cien millones de dólares, se codeó con el presidente de México, abrió varias franquicias a su nombre, fue la mina de oro de Don King y se convirtió en uno de los campeones más respetados de la historia. Campeón del peso superpluma, del ligero y del superligero, forjó una leyenda inigualable: antes de Taylor derrotó al «Chapo» Rosario, luego otra vez a Taylor –que jamás volvió a ser el mismo–, y envió al infierno a campeones de la talla de Mayweather, Lokdricge, Giovanni Parisi y Greg Haugen. Heredero del cetro de Mike Tyson como referencia número uno del boxeo, fue considerado el mejor del mundo libra por libra, comparado con Roberto Durán y además, coronado como mejor noqueador de todos los tiempos por la revista The ring.

Durante tres-cuatro años, Chávez tuvo «fama, dinero, mujeres, todo lo que un hombre puede desear tener». Así fue hasta que la vida le agarró en un mal paso. Fue después de vapulear al lenguaraz y huidizo Héctor «El Macho» Camacho. Había noqueado a todos los rivales posibles y entonces, de manera progresiva, fue bajando la guardia. Comenzó a consumir cocaína, dejó de lado el gimnasio, frecuentó malas compañías y dejó de escuchar los consejos de su familia. «Le perdí el respeto al boxeo». Con el guerrero mexicano abonado al club del tabique blanco, el drama sobrevoló la hacienda de los Chávez. Julio César solía organizar fastuosas fiestas después de cada una de sus victorias, pero la droga invirtió ese proceso.

El orden de los factores alteró el producto. Con la coca como fiel compañera, Chávez se daba grandes fiestas antes de los combates y cuando subía al ring, ya no era ese fajador fiero, potente, capaz de derribar a cualquier bicho viviente sobre el ring. «Ya no me preparaba igual, peleaba por inercia, por dinero, lo había ganado todo. Me pasé muchos años consumiendo cocaína, entre pelea y pelea a veces». Ante Frankie Randall, un boxeador excelente pero que en otro tiempo habría sido víctima de los puños de Chávez, el mexicano experimentó la primera caída de su carrera profesional. Algo se había roto. El entorno de Julio lo sabía.

Peor fue cuando, por un buen puñado de dólares y para mitigar el estado de su cuenta bancaria —sacaba fajo de billetes de cien y su séquito se los pulía en media hora cada noche— decidió aceptar el desafío de Óscar De la Hoya, diez años menor que él. En sus dos enfrentamientos ante «El chico de oro», Julio recibió un castigo severo, brutal, al que jamás debió haberse expuesto. Chávez, inalcanzable para De la hoya en su mejor versión, acabó ensangrentado, herido y humillado ante un rival más rápido, más joven y más hambriento de gloria que él. Julio estaba en su cuesta abajo, pero ni siquiera era consciente. «Incluso una semana antes de los combates, estaba enganchado a la cocaína. Creía que me ayudaba, pero me arruinaba, me quitaba lo mejor de mis condiciones». Así, en inferioridad, con 38 años, Chávez se resistía a abandonar los cuadriláteros a pesar de los consejos de su círculo más íntimo [«Le pedíamos que lo dejara porque ya no era él mismo, ya no era ese guerrero pero cuando estás tan arriba y te ha costado tanto sacrificio llegar ¿quién es tan valiente como para dejarlo?»]

Con las costillas destrozadas, el hígado tocado y varias lesiones en los puños, Julio prolongó su vida en el ring hasta los 42 años. En septiembre de 2005, el campeón de campeones, el mejor del mundo libra por libra, afrontaba su realidad. En Phoenix, Arizona, se veía obligado a retirarse ante Grover Willey, un «paquete» al que, en los viejos tiempos, habría enviado a la habitación del sueño en el primer asalto. Roto por dentro, arañado de frente y perfil por su propia mano, adicto a la cocaína y con problemas financieros, el guerrero mexicano lloraba, desconsolado, en los vestuarios. Se había roto la mano y no podía continuar. Mientras su esquina le quitaba los guantes y su hijo trataba de consolarle sin éxito, Julio se enfrentaba a sus demonios a pecho descubierto, sentía todo el peso de la responsabilidad del héroe y el de la soledad de quien es consciente de haber enterrado su propia leyenda. «La droga es una enfermedad que progresa y cuando te quieres dar cuenta, te va ganando». Julio estaba perdiendo por KO. El boxeo se había ido y ahora el campeón tenía que enfrentarse con algo peor que la muerte, su propia vida.

Sus coqueteos con el cártel de los Arellano, sus vínculos con el poder político, sus conexiones con el mundo del espectáculo y el estado penoso de sus finanzas le acechaban. Sus puños de hierro y su mandíbula de granito ya no servían para sacarle del atolladero. Encerrado en sí mismo, cada vez más alejado de su familia e incapaz de librarse de las sanguijuelas que se aprovechaban de él, Chávez vivió una pesadilla. Cuentan que un día, en su lujosa hacienda, «Mister Nocáut», harto de que sus empleados vigilaran su adicción, los reunió en una habitación y les encerró bajo llave. Él corrió hasta su habitación, esnifó cocaína sin descanso y abrió el cajón de su mesita de noche. Sacó una pistola, cargó el revólver y apuntó a su sien. «Tenía problemas con Hacienda, con Don King, con mi matrimonio, con todo, estaba sin salida».

Desesperado, apretó el gatillo. Milagrosamente, la bala destinada a saltarle la tapa de los sesos nunca salió de la recámara. La pistola se encasquilló. «Estaba drogado, quise matarme y Dios me salvó». Al conocer la confesión de su marido, la esposa de Julio César decidió actuar. En agosto de 2010, le dio ultimátum: dejar la droga o morir. Días después fue ingresado, contra su voluntad, en una clínica de desintoxicación. Su mujer fue explícita: «O hago algo, o se me muere». Tras meses encerrado, privado de libertad e incluso atado, Julio comenzó a desintoxicarse. «No quería aceptar la enfermedad, pero con el tiempo me fui adaptando al medio y me dieron amor para poder enfrentarlo todo, aprendí que se podía vivir limpio». Su noche más feliz llegó le concedieron el alta. «Recuerdo aquella noche de manera especial, me reencontré conmigo mismo, me sentí sano, mi familia estaba contenta y me seguía queriendo, era el Julio de siempre». A día de hoy, mientras su marido entrena a sus hijos Omar y Julio César —uno futuro campeón del mundo y el otro ya lo es—, la esposa de Chávez ha recuperado la sonrisa. «Somos como viejitos, nos levantamos, desayunamos y damos un paseo. Julio está recuperado, ha aprendido a vivir con ello». Había noqueado a la droga.

Hoy Julio César corre doce kilómetros diarios cada día, atiende a la prensa con regularidad, colabora con varias iniciativas sociales contra la droga, ha puesto a salvo el patrimonio económico de su familia y ha ingresado en el Salón de la Fama del Boxeo, junto a Mike Tyson, su admirador número uno, y junto al actor Sylvester Stallone. Es el boxeador que más defensas del título ha hecho a lo largo de toda la historia del deporte del noble arte (37), ostenta el récord de más tiempo invicto (13 años y 11 meses sin perder), tiene el récord de asistencia a una pelea en un escenario cerrado (Alamo Dome, 73.000 personas) y en uno abierto (estadio Azteca, 137.000). Está considerado, junto a Roberto «Mano de piedra» Durán, como el mejor peso ligero de la historia. «Fui un gran boxeador. Ahora solo soy un hombre que se ha librado de la droga. Ese ha sido mi mejor combate». El mundo se postró a sus pies aquella noche de 1990 en la que el trueno abatió al relámpago. Julio César Chávez, la leyenda, el mejor libra por libra, hoy disputa su asalto más feliz. Vive una vida limpia, sin droga.

¡Gran relato!