«Joe, necesitamos músculos como los tuyos para vencer a Alemania» (Franklin D. Roosevelt)

1938. Más de setenta millones de personas escuchan con atención la retransmisión radiofónica de un combate de boxeo. Está en juego el título mundial de los pesos pesados, pero eso es casi lo de menos; lo importante es que un norteamericano y un alemán protagonizan la gran jugada propagandística previa a la Segunda Guerra Mundial. El presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, ha recibido a un negro en la Casa Blanca, algo insólito, y Adolf Hitler ha alabado a un boxeador cuyo mánager es judío. Los dos púgiles, Joe Louis y Max Schmeling, son actores de un drama surrealista cuyo alcance va mucho más allá de sus respectivas carreras deportivas. El mundo va a entrar en guerra y ellos dos, lo quieran o no, están librando la primera batalla.

El alemán que noqueó al bombardero invencible

La primera de las dos peleas entre Louis y Schmeling no estuvo rodeada, sin embargo, de tantas connotaciones políticas. Tuvo lugar en 1936, cuando las tensiones entre Alemania y Estados Unidos eran todavía inexistentes. De hecho, algunos estadounidenses miraban con cierta simpatía al régimen de Hitler —no en vano el racismo era también endémico en los Estados Unidos—, cuyas primeras atrocidades habían sido consideradas meros «excesos accidentales» de los grupúsculos más radicales del partido nazi. En junio de 1936, Joe Louis era, a sus veintidós años, la mayor estrella ascendente en el mundo del pugilismo; con veinticuatro combates victoriosos y ninguna derrota, estaba a punto de asaltar el título mundial de los pesos pesados. Sólo le restaba un obstáculo en su imparable ascenso hacia la final: el alemán Max Schmeling, que había sido campeón mundial, pero que con treinta años estaba ya en aparente declive. Schmeling era bien conocido entre los aficionados estadounidenses, puesto que había aparecido varias veces en los noticiarios cinematográficos y era apreciado por su carácter campechano y su simpatía ante las cámaras.

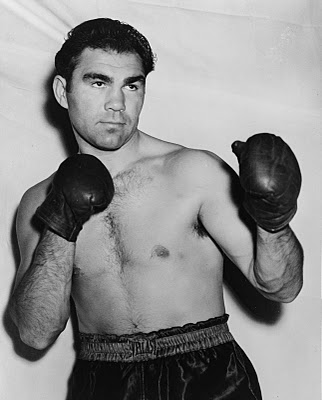

Joe Louis, aunque más reservado, también tenía buena imagen; era el típico buen chico de origen humilde que, pese a su seriedad, cae bien debido a su carácter afable y su notoria candidez. Aunque apenas había recibido formación escolar, era un chaval bien educado, de muy presentables maneras. Se decía incluso que, siendo adolescente, había ocultado a su madre su afición al boxeo, yendo a entrenar con una funda de violín en la que escondía sus guantes. Para la población negra de los Estados Unidos, Louis era el máximo ídolo y, junto a Jesse Owens, el único afroamericano en posición de defender el orgullo de toda una raza oprimida. Únicamente en el deporte —y en algunas disciplinas deportivas concretas, porque en otras los negros seguían sin poder competir fuera de sus propias ligas— tenían los afroamericanos la oportunidad de reivindicarse ante una sociedad que los discriminaba en todos los demás aspectos.

El primer combate entre el estadounidense y el alemán fue considerado un trámite, un escalón más en el inevitable asalto de Joe Louis, el más prometedor peso pesado del planeta, al campeonato mundial. Al igual que sucedería con la aparición de Mike Tyson en los años ochenta, Joe Louis todavía no era campeón, pero nadie en el mundo creía que pudiese perder un combate antes de alcanzar el título. Resultaba inconcebible. Ningún púgil había conseguido encontrar una debilidad en el estilo del «bombardero pardo», un prodigio de técnica y determinación.

Max Schmeling, sin embargo, no era cualquier púgil. El alemán ya no estaba en sus mejores años, esto era sabido, y además su imagen estereotipada de sencillo hombre del pueblo hizo que todos —incluido Joe Louis— subestimasen su inteligencia. Schmeling hizo algo que a ningún púgil se le había ocurrido antes, pero que gracias a él se convertiría en un recurso básico para los entrenamientos previos a los grandes combates. El alemán empezó a recolectar todas las filmaciones de combates de Joe Louis que estaban a su alcance, algo que, dados los medios tecnológicos de la época, no era tarea fácil. Contó con la ayuda del régimen nazi, que le facilitó acceso a distintos archivos; se hizo con un proyector y comenzó a ver los combates de su rival una y otra vez, observando con atención en busca de alguna flaqueza en aquella, decían todos, invulnerable forma de boxear.

Pasar horas y horas ante una pantalla podía parecer una excentricidad y una pérdida de tiempo, al menos según las costumbres pugilísticas de entonces, pero Max Schmeling sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Tras un concienzudo análisis encontró, por fin, la única debilidad técnica de Joe Louis: una tendencia a bajar la mano izquierda tras lanzar un golpe rápido, dejando un momentáneo hueco en su guardia. Era un defecto en el que nadie había reparado, ya que no existía el vídeo y la televisión no podía ser grabada. Viendo un combate en directo (o su resumen en los noticiarios cinematográficos), era difícil, por no decir imposible, que aquel fallo técnico fuese perceptible. En veinticuatro combates, de hecho, nadie lo había notado. Por lo tanto, ningún rival lo había podido explotar. Es más, ni el propio Joe Louis era consciente de este defecto.

Así, cuando Schmeling desembarcó en territorio americano y fue asaltado por los periodistas, dijo sonriendo que había encontrado un fallo en el estilo de Joe Louis y que estaba seguro de que iba a vencer. Los periodistas se tomaron sus declaraciones a broma, nadie creyó una palabra y la gente casi sintió piedad de la ingenua confianza del alemán en sus propias posibilidades. Eso sí, como era tan simpático, le perdonaron la ocurrencia. Schmeling siguió sonriendo.

El combate, como decíamos, no tenía un título en juego, pero se convirtió en un gran acontecimiento debido la fama de ambos púgiles. Celebrado en el estadio de los New York Yankees, se vendieron todas las entradas.

El público local comenzó animando a su compatriota hasta que la lucha empezó a desarrollarse de modo diferente a lo esperado. El combate no marchaba bien para Joe Louis quien, en contra de todo lo previsto, se veía en serios problemas. Max Schmeling lo estaba dominando con claridad y nadie podía comprender muy bien cómo era posible. En el cuarto asalto, Joe Louis cayó a la lona por primera vez en su carrera. Nadie lo había tumbado, nunca. Pudo recuperarse, pero resultaba evidente que el alemán tenía la sartén por el mango.

El panorama para Louis se presentaba muy, muy difícil. Entre el público —casi por completo compuesto por espectadores blancos— comenzaron a oírse gritos de apoyo al alemán. La pelea dejó de ser la lucha entre un púgil local y un extranjero, convirtiéndose en la lucha entre un blanco y un negro. Muchos blancos entre el público parecían querer que ganase el blanco. Sobre el ring, Joe Louis tuvo que oír cosas como «¡Mata al negro!». Max Schmeling no podía entender por qué el público local parecía tan feliz. Hasta que se dio cuenta, para su asombro, de que los vítores de los norteamericanos iban destinados a él.

Joe Louis aguantó todo lo que pudo, pero la habilidad de Schmeling para explotar su talón de Aquiles fue minando su resistencia. El estadounidense fue noqueado en la decimosegunda ronda. Había sufrido la primera derrota de su carrera. Era algo difícil de creer.

Dos víctimas de la propaganda

Max Schmelling fue recibido en Alemania como un héroe nacional. La maquinaria propagandística nazi ensalzó las virtudes germánicas de aquel boxeador, un hombre del pueblo que, se decía, encarnaba lo mejor de los valores nacionalsocialistas. Schmeling y su mujer eran presentados como ejemplo de la perfecta pareja alemana: trabajadores, sencillos, honestos, amigables… y arios. El púgil aparecía en la prensa y los noticiarios junto a Hitler, ambos sonrientes y en perfecta armonía. Schmeling era el ídolo del momento, el deportista alemán más célebre y un perfecto embajador para el régimen nazi.

Entre bastidores, empero, no todo era tan perfecto. Existía una delicada circunstancia: el manager de Max Schmeling era judío. El régimen, en secreto, comenzó a presionar a Schmeling para que se deshiciese de él. El boxeador se negó con firmeza, sorprendiendo a los nazis. Aunque a primera vista podía parecer dócil y bonachón, no estaba dispuesto a ser un títere. No era nazi, ni simpatizaba con la ideología de Hitler. Él se consideraba un atleta alemán que había obtenido un gran éxito para su país, no un agente nacionalsocialista. Así pues, comenzó a presentar resistencia. De cara al público, Schmeling era el ojito derecho de la dictadura nazi, pero en realidad existía una creciente antipatía mutua entre el campeón y el partido de la cruz gamada. Pese a ello, siendo el deportista más famoso de Alemania y habiendo logrado un gran triunfo, Schmeling continuaba siendo publicitado como icono nacional.

En los Estados Unidos, la derrota de Joe Louis propició una oleada de tristeza entre sus seguidores afroamericanos. Y no era para menos. La prensa blanca describió el suceso con un tono despectivo que con frecuencia caía en el insulto racista. Algunas publicaciones llegaron a decir que Louis sólo sabía pelear como «un salvaje recién salido de la selva», mientras que los elogios hacia la astucia táctica de Max Schmeling, blanco y europeo, mostraban los mismos tintes supremacistas que en la prensa alemana. Sin embargo, Louis no se vino abajo. Aprendió la lección. La dura derrota sirvió para despertarlo de una nube de excesiva confianza. Muy dolido, entrenó con dureza de cara a los siguientes combates. Durante el año posterior barrió nada menos que a siete rivales distintos. En 1937, aunque un poco más tarde de lo previsto, logró por fin disputar el título mundial, venciendo al vigente campeón James Braddock.

La gente, claro, quería ver una revancha contra Max Schmeling, el único púgil que había podido ganar al ahora nuevo rey del boxeo. En 1938, Louis aceptó poner en juego su recién adquirido título frente al alemán. Para entonces, en apenas dos años, el clima político había cambiado por completo.

La revancha: soplan vientos de guerra

El nuevo combate entre Louis y Schmeling hizo que la propaganda nazi redoblase su palabrería supremacista hasta el punto en que el propio Schmeling llegó a mostrarse abiertamente incómodo en público. Cuando se le asimilaba con el «superhombre ario», él respondía diciendo: «no soy ningún superhombre, sólo soy un deportista». Seguía negándose a romper su relación con su manager judío. En público, el régimen lo ensalzaba todavía como un héroe. En privado, se les retiró el pasaporte a su mujer y a su madre, para evitar que saliesen de Alemania. Existía una seria preocupación por la posibilidad de que Max Schmeling estuviese pensando en optar por el exilio. El público alemán, por supuesto, no sabía nada del creciente disgusto de Schmeling hacia el régimen nazi. Aunque ya no ostentaba el título mundial, mientras hubiese posibilidades de que volviese a vencer a Joe Louis, la propaganda nacionalsocialista no renunciaba a presentarlo como un icono de la raza aria.

En Estados Unidos, la opinión pública había dado un giro de ciento ochenta grados con respecto a Hitler, que ahora era un enemigo declarado de las democracias occidentales. La misma prensa norteamericana que un par de años había ensalzado a Schmeling con afecto, ahora lo retrataba como un nazi fanático y un esbirro de Hitler, un nazi que seguía las directrices del Führer con ovina obediencia. En la misma medida, Joe Louis empezó a ser ensalzado como un héroe americano, cuando apenas unos meses atrás la prensa lo había menospreciado sin ningún respeto. Debido a las tensiones diplomáticas, era la primera vez en la historia estadounidense que un hombre negro desempeñaba el rol de icono nacional. El presidente Roosevelt apareció en público junto al campeón, como Hitler había hecho con Schmeling, diciendo que Joe Louis iba a boxear en representación de todos los ciudadanos estadounidenses y que toda la nación confiaba en su victoria.

Verse convertido en un héroe, en el centro de la propaganda política, añadió una considerable presión sobre los hombros de Joe Louis. Ahora no solamente iba a pelear por un título y por el orgullo de su propia raza. Iba a pelear, como insistía la prensa, por la mismísima idea de la democracia.

La pelea en la que Louis defendería su título mundial frente al que había sido su único verdugo tendría lugar en el mismo escenario que la anterior, el estadio de los Yankees de New York, que registró otro lleno absoluto. Esta vez, Schmeling fue recibido como el villano, el bárbaro que peleaba en nombre de la esvástica. Nadie en los Estados Unidos, ni siquiera Joe Louis, sabía que en realidad Schmeling se jugaba mucho en aquel combate: si perdía, los nazis dejarían de considerarlo intocable y era muy probable que terminase sufriendo represalias por su rebeldía.

El campeón norteamericano, como es lógico, estaba preocupado. Nadie negaba que, en conjunto, Louis era mejor boxeador que Schmeling, pero el alemán había demostrado ya su habilidad táctica y su astucia. En el boxeo, como en otros deportes individuales que enfrentan a dos contendientes (el tenis o el ajedrez, sin ir más lejos), hay deportistas casi invencibles que, sin embargo, sufren mucho frente a rivales concretos. Es el match up, el imprevisible efecto de confrontar dos estilos, un efecto que no siempre favorece al considerado mejor o más en forma. En un combate largo, el alemán podría llegar a vencer otra vez. Agobiado, Louis dijo a su círculo que pensaba salir «a matar», vaciándose por completo en los tres primeros asaltos, para noquear al alemán y evitar que el combate se alargase. No quería una confrontación estratégica y se iba a jugar el todo por el todo. Si no conseguía tumbar al «nazi» en los tres primeros asaltos, pensaba Louis, el combate estaría perdido.

En todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos y Alemania, los aparatos de radio ardían cuando comenzó la pelea. De manera similar a aquella final del campeonato mundial de ajedrez entre Bobby Fischer y Boris Spassky, todas las tensiones de la política mundial se encarnaron en una competición deportiva. Los medios de comunicación se volcaron con el asunto con un entusiasmo casi histérico y lo que, por lo general, no hubiese pasado de ser un notable acontecimiento deportivo fue seguido como un acto de preguerra.

La pelea solamente duró un asalto. Joe Louis salió como un huracán, tal y como había anunciado, y apabulló a Schmeling con un torrente de golpes, algunos de los cuales eran tan terribles que el público de las primeras filas pudo oír los gemidos de dolor del alemán. El árbitro, de hecho, tuvo que intervenir bien pronto para darle un respiro al teutón. De poco sirvió; al reanudar la pelea, Louis tumbó a Schmeling por primera vez. El alemán se levantó con rapidez en una demostración de orgullo y pundono, dado que el árbitro apenas había contado hasta tres, pero Louis lo volvió a tumbar de manera casi inmediata. De nuevo, Schmeling se levantó como un relámpago, a la cuenta de dos, demostrando que era valiente, pero también que en aquel combate se jugaba mucho más que el propio Joe Louis. Cuando el americano lo tumbó por tercera vez consecutiva, resultó tan patente la desigualdad entre ambos contendientes que el entrenador de Schmeling saltó al ring para detener el combate y evitarle a su pupilo daños físicos mayores.

Mientras era conducido en ambulancia al hospital, Max Schmeling pudo oír las multitudinarias celebraciones que estaban estallando ya por toda la ciudad de Nueva York, al igual que en todo el resto de los Estados Unidos. Era la primera vez que blancos y negros celebraban juntos —aunque no revueltos— el triunfo de un hombre negro.

Héroes y antihéroes

Joe Louis se convirtió en una figura de culto en los Estados Unidos. Además, recuperó el aura de invencibilidad que había perdido en su anterior combate contra el propio Schmelling. Defendió con incontestable superioridad su título diecisiete veces más, hasta 1942, año en que Estados Unidos entró en guerra. Tras el bombardeo japonés de Pearl Harbor, Joe Louis se presentó voluntario al reclutamiento, lo cual significaba que abandonaba el boxeo profesional hasta que terminase la contienda. Un gesto de patriotismo que sin duda impresionó a todo el país. Aunque era poco probable que las autoridades accediesen a enviar a Joe Louis al frente para que lo matasen de un mal disparo, el mero hecho de renunciar a las enormes ganancias económicas que conllevaba ser campeón mundial hicieron que apareciese como un modelo de entrega a la causa bélica. Cuando algunos se sorprendían por el fervor patriótico que demostró Joer Louis al defender un sistema, el de su país, que oprimía a los negros, el campeón respondió con su característica sencillez y una lógica tan aplastante como su estilo pugilístico: «América tiene cosas malas, pero no es Adolf Hitler quien las va a arreglar».

Una vez finalizado el periodo de instrucción, a Louis no se le permitió combatir en el frente, por descontado. Tras su demostración de fidelidad a la nación, Louis resultaba mucho más valioso como recurso propagandístico. Empezó a aparecer en sellos, postales y carteles de propaganda bélica. Visitaba a los soldados en Europa para levantar su moral y siguió boxeando —de manera gratuita— en combates de exhibición cuyas recaudaciones iban destinadas a la caridad militar. Los que pudieron haber sido sus últimos mejores años como boxeador, los pasó vestido de uniforme y alejado de la competición oficial. De esa forma renunció a grandes cantidades de dinero y a unos logros deportivos que pudieron haber sido inalcanzables para otros, pero ganó una gloria difícil de obtener por otros medios y que ayudó mucho a la consideración de su propia raza en los Estados Unidos. Era el primer hombre negro que representaba a todo el país, y además conseguía que todo el país se sintiese representado por él. Sin duda hubo que recorrer un largo camino desde entonces, pero no es una exageración afirmar que nunca hubiese existido un Barack Obama presidente sin que antes hubiese existido un Joe Louis.

Finalizada la guerra, Joe Louis volvió a la competición y obtuvo algunas victorias más, aunque, como es lógico, ya no era el mismo de antaño. Algunos combates, aun cuando fueron victoriosos, pusieron de manifiesto que sus mejores tiempos habían quedado atrás. Seguía siendo un icono nacional, pero esto era un arma de doble filo: en un combate que debería haber perdido por puntos, los jueces le concedieron la victoria solamente en atención a su renombre. Fue un claro robo hacia su rival y la decisión de los jueces fue recibida con abucheos de los espectadores. Joe Louis, cuya honradez era proverbial, poca culpa tenía de la actitud de los jueces, pero se sintió tan avergonzado que decidió retirarse en 1949.

No fue la retirada definitiva. El gobierno, pasado el entusiasmo de la guerra, le reclamó una considerable cantidad de dinero en concepto de impuestos atrasados. En 1950, a su pesar, Joe Louis tuvo que volver al cuadrilátero para disputar varios combates cuya recaudación íntegra terminaría yendo a las arcas de la hacienda pública. Después de varias peleas victoriosas sufrió su tercera derrota en 1951, frente al temible Rocky Marciano, el único campeón mundial de los pesos pesados que se retiró invicto. El poderosísimo Marciano, cuyo estilo era mucho más elemental, pero también demoledor, era más joven, estaba más en forma y noqueó a Louis en el octavo asalto, dejándolo inconsciente, algo que nunca se había visto. El propio Rocky Marciano, tras derribarlo, se preocupó por su estado sin tan siquiera celebrar la victoria, porque Joe Louis había sido el ídolo de su infancia. Esto produjo uno de los episodios más conmovedores en la historia de los campeonatos mundiales: minutos después de la pelea, cuando Louis ya se había recuperado, Rocky Marciano visitó el vestuario de su antiguo ídolo y, llorando como un niño, le pidió perdón por haberle ganado.

Joe Louis consideró tan humillante aquel KO y la imagen de estar tendido sin consciencia sobre la lona, que nunca más volvió a pelear. Abandonó, esta vez sí de manera definitiva, el boxeo. Dejó tras de sí una carrera ejemplar, que pudo haber sido aún más impresionante si no se hubiese alistado en el ejército.

Volvamos a 1938. En el otro lado del Atlántico, después de haber perdido el combate con Louis, Max Schmeling fue recibido con desprecio por el régimen nazi. Todavía fue capaz de ganar el título europeo venciendo a otro púgil alemán, pero su divorcio con la dictadura de Hitler era ya completo. Durante la «Noche de los cristales rotos», en que la violencia contra los judíos explotó de manera abierta por toda Alemania, Schmeling escondió a dos niños judíos en su propia casa. Su falta de sintonía con el partido nazi se convirtió en asunto de dominio público, aunque seguía siendo un deportista demasiado famoso como para que lo pudiesen llevar a un campo de concentración sin escándalo. Pero las autoridades nazis se la tenían guardada.

Tras estallar la Segunda Guerra Mundial, la dictadura de Hitler encontró la manera perfecta para intentar deshacerse de Max Schmeling, que fue reclutado a la fuerza (al contrario que el voluntario Louis) y destinado al cuerpo de paracaidistas. Fue enviado al frente durante la batalla de Creta. Como soldado, luchó con valentía, aunque más por compañerismo hacia sus compañeros del frente que por convencimiento, ya que despreciaba la causa de su gobierno. Fue herido en plena batalla, por lo que el ejército no tuvo más remedio que concederle la licencia. Los nazis no habían conseguido que muriera en el frente como habían pretendido. Es más, durante su estancia en el ejército, Schmeling se hizo notar entre los prisioneros aliados porque usaba su fama para intentar mejorar el trato que ellos recibían. Eso, junto con su abierto inconformismo ante el régimen, ayudó a que, tras la guerra, Max Schmeling pudiese restaurar su imagen ante los aliados.

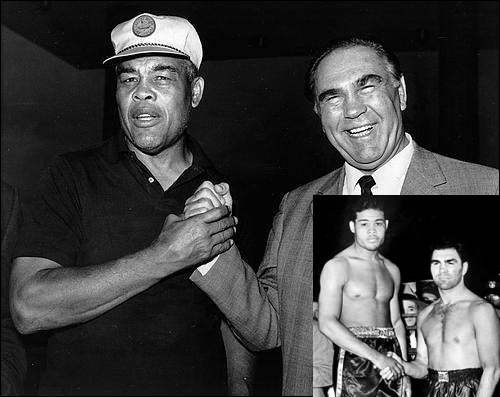

Vencidos los nazis y muerto Hitler, Max Schmeling no solamente dejó de ser considerado un villano por los estadounidenses, sino que estos reconocieron su admirable actitud durante los años de la dictadura gracias a los testimonios de judíos y antiguos prisioneros americanos a quienes había ayudado siendo soldado. Tras colgar los guantes, se metió en los negocios con muchísimo éxito. Contratado por Coca-Cola paras su filial alemana, se hizo millonario al ser uno de los ejecutivos pioneros de la introducción de dicha bebida en el país europeo. Cuando supo que su antiguo rival Joe Louis tenía problemas económicos, decidió prestarle ayuda. Ambos comenzaron a cultivar una estrecha amistad. Schmeling, como directivo de la multinacional americana, solía visitar los Estados Unidos con frecuencia y siempre encontraba un hueco en la agenda para visitar a Joe Louis.

La amistad entre los dos viejos rivales no resulta sorprendente. Tenían muchas cosas en común. Ambos eran de origen humilde y de un carácter similar; la diferencia era que Louis era más retraído y Schmelling más extrovertido, pero habían pasado por las mismas vicisitudes. Ambos habían experimentado la fama y también el desprecio de sus propios compatriotas. Ambos habían sido ensalzados y utilizados por la propaganda de sus respectivos países, y también insultados por esa misma propaganda; ambos habían tenido que luchar solos contra el sistema. Sentían una profunda simpatía mutua al saber que sus caminos habían sido tan similares.

Su amistad fue una perfecta metáfora de lo que el mundo podría haber sido y no fue, porque todo lo que en aquel momento histórico se suponía que debía haberlos convertido en enemigos acérrimos —la rivalidad profesional, la nacionalidad, la raza, etc.— no tuvo importancia para ellos. De hecho, cuando Joe Louis murió en 1981, fue Max Schmeling quien pagó su funeral, celebrado con honores militares. El alemán fue uno de los encargados de portar el féretro de su antiguo rival convertido en amigo. El propio Max Schmeling continuó viviendo de sus considerables rentas y fue un fan acérrimo del boxeo hasta que falleció, con bendita placidez, en 2004, a los noventa y nueve años de edad.

Una rivalidad deportiva que el mundo se empeñó en convertir en acto de guerra, y un acto de guerra que los dos protagonistas, pese a todo, convirtieron en una amistad que se prolongó hasta la tumba. Así deberían ser siempre las cosas.

Gran artículo. No me gusta el boxeo pero tengo que reconocer que da mucho material para relatos como este y así los podamos disfrutar.