«Si pudieses ver una filmación de mis negociaciones con Don King… Era algo serio. Había insultos. Se levantaba, pegaba un portazo y me decía: ‘nunca vas ganar un combate importante’. Pero la astucia callejera me ponía a su nivel. Estábamos hechos de la misma madera. Hay un dicho en las calles estadounidenses: game recognizes game [‘Un jugador reconoce a otro jugador’]. En realidad, muy pocos púgiles salidos de las calles de una gran ciudad tuvieron que verse envueltos en actos criminales o necesitaron buscarse la vida de cualquier manera, así que Don King nunca había tenido que negociar con un boxeador que fuese igual que él. Y ahí nos tenías, dos ex convictos mirándonos a los ojos, cada uno intentando estafar al otro. Si me hablas en plan callejero, yo te hablaré en plan callejero. Si quieres ofrecerme un trato sucio para conseguir que yo haga algo de lo que sé que me arrepentiré después, yo te ofreceré un trato todavía más sucio justo a continuación». (Bernard Hopkins)

«No me gusta Don King. Siempre lo he dejado bien claro: no me gusta Don King» (Bernard Hopkins)

«Me gusta Bernard. Está haciendo un gran trabajo de promoción y solamente quiero decir que no es mi enemigo» (Don King)

En 1993, cuando perdió su primera oportunidad de conseguir el título mundial frente a Roy Jones Jr., algunos comentaristas se preguntaron si Bernard Hopkins había topado con el techo de su carrera. Tras forjar un tardío pero convincente ascenso como púgil ofensivo, había entendido que iba a necesitar un enfoque más premeditado y calculador frente a Jones, que compartía varias de sus virtudes pero sumaba algunas más.

Su desempeño fue respetable, pero el plan no funcionó porque Jones demostró ser el mejor en ese tipo de intercambio táctico. Mientras Jones continuase en forma, se decían esos mismos comentaristas, parecía muy improbable que Hopkins pudiese destronarlo. Además, Jones tenía veinticuatro años, mientras que Hopkins había cumplido veintiocho. El tiempo no iba a estar a favor del aspirante.

Hopkins, para colmo, carecía del renombre que le garantizase una inmediata revancha frente al nuevo campeón mundial. Durante los siguientes meses disputó cuatro combates, incluyendo dos campeonatos estadounidenses, que ganó de forma convincente incluyendo tres K.O. Continuaba estando entre la absoluta élite de los pesos medios, pero todo parecía indicar que debería esperar antes de una segunda oportunidad.

En efecto, la esperada revancha no tuvo lugar (o no hasta muchos años después y en muy diferentes circunstancias). Pero se abrió una inesperada oportunidad cuando Roy Jones siguió los pasos del anterior campeón James Toney, decidió ascender a la categoría de los supermedios. Los motivos eran claros: dinero y prestigio. Nadie pensaba que hubiese un aspirante a la altura de Jones en los pesos medios, y esto imposibilitaba confeccionar un cartel tan lucrativo y prestigioso como enfrentándose a Toney.

Con esta maniobra, Jones dejaba vacante el título mundial de la IBF. La organización, una vez más, tuvo que elegir dos aspirantes que buscasen hacerse con el cinturón de campeón que había quedado sin dueño. Hopkins volvió a emerger como un candidato obvio. Como rival, la IBF se decantó por el ecuatoriano Segundo Mercado, que tenía un currículum breve (18-2), pero llegaba en plena racha siete victorias consecutivas.

Mercado era un púgil elusivo, un «bailarín» al que gustaba dar círculos en torno al rival, atacando de manera esporádica, protegiéndose rara vez con la guardia y usando movimientos de cabeza y cuerpo para esquivar los contrataques. Podría decirse, salvando mucho las distancias, que usaba con éxito la táctica inmortalizada por Muhammad Ali: «volar como una mariposa y picar como una avispa». De hecho, a Mercado se lo conocía por el apodo «La Avispa».

Mercado había sido boxeador olímpico con el equipo de Ecuador, pero con poco éxito. La falta de apoyo en su país hizo que con veinte años viajase a los Estados Unidos para convertirse en profesional. Sus inicios fueron dignos de una película: se plantó en Los Angeles sin patrocinador ni manager, con diez dólares en un bolsillo, sin saber hablar inglés.

Tras dormir en autobuses durante los primeros días, encontró diversos trabajos que no requerían el dominio del idioma. Fue aparcacoches en un hotel de lujo por donde pasaron estrellas como Harrison Ford («Cada vez me daba cien dólares de propina»), o Salma Hayek, que se le acercó para que le aparcase el coche mientras él estaba en su pausa para comer: «Le sorprendió ver a un negro comiendo comida mexicana, así que me preguntó si hablaba castellano» (lo cuenta aquí, en una entrevista muy reciente en el diario digital ecuatoriano El Telégrafo). Mientras tanto, entrenó y disputó sus primeros combates profesionales.

Empezó a llamar la atención en 1990 al vencer por puntos, y con evidente superioridad técnica, a un prometedor joven hasta entonces invicto, Adam Garland. Regresó a Ecuador y pasó los siguientes cuatro años peleando ante rivales que tenían poca entidad o que estaban en horas bajas, práctica habitual cuyo propósito es acumular experiencia y engrosar las estadísticas para merecer mejores peleas.

En cuanto hubo acumulado suficientes victorias y la IBF lo eligió para pelear contra Hopkins, el gobierno ecuatoriano decidió darle apoyo porque el país nunca había tenido un campeón mundial de boxeo y esta era una ocasión única. Las autoridades ecuatorianas contactaron con el famosísimo promotor y manager Don King para pedirle que se encargase de organizar la velada en la capital, Quito.

Como curiosidad, cuatro años atrás Bernard Hopkins había disputado uno de sus primeros combates profesionales frente al hermano de Segundo Mercado, Jauri Mercado. Hopkins lo tumbó ya en los dos primeros asaltos y lo noqueó de forma definitiva después. Jauri, ahora iba a ejercer como asesor para su hermano, le resumió de manera simple la experiencia de enfrentarse a Hopkins: «Este hijo de puta pega duro».

Quito tiene una particularidad: está a dos mil ochocientos metros sobre el nivel del mar. Esto podría suponer un serio problema para Hopkins. Nativo de Philadelphia, ciudad costera, su organismo no estaba acostumbrado al bajo nivel de oxígeno. Se consideraba favorito, pero más tarde sospechó que Don King, como promotor de la noche, estaba deseando provocar una revancha.

King le reservó billetes de avión y hotel para trasladarse a Quito tan sólo tres días antes de la pelea, cosa que Hopkins terminaría considerando «un error. Debí ir allí por lo menos tres semanas antes para aclimatarme». Sería el inicio de una larga serie de desencuentros entre King y Hopkins, aunque muchos de ellos tuvieron lugar entre bastidores.

Otra posible dificultad, que estaba por ver cómo podría afectar a Hopkins, iba a ser el público ecuatoriano. La oportunidad de ver coronar a un compatriota crearía un ambiente muy favorable para Mercado. El ecuatoriano también enfrentaba serias dificultades. Poco antes se había operado de la nariz tras recibir un cabezazo en un entrenamiento; no quiso hacerlo público para evitar que Hopkins pudiese castigarle la nariz a sabiendas. Aunque lo peor llegó poco antes de la pelea: su hermana pequeña se suicidó en Guayaquil.

La velada tuvo lugar a finales de 1994 y, en efecto, la altitud jugó un papel importante. Hopkins siempre fue conocido por llevar una existencia espartana y por no descuidar jamás su preparación física. La resistencia en peleas largas era uno de sus puntos fuertes. En Quito, sin embargo, se lo vio más lento y vulnerable que de costumbre.

Había estudiado bien el estilo de Mercado y pudo dominar varias fases del combate desde el punto de vista técnico, pero era evidente que no lo estaba pasando bien. Tampoco Mercado parecía en plena forma, aunque se mostró activo; buscó sacar tajada de la vulnerabilidad física de Hopkins y consiguió tumbarlo en un par de ocasiones (aunque una de ellas pareció una caída fortuita).

Hopkins se levantó con rapidez las dos veces, pero no pudo devolver el favor tumbando a Mercado, lo cual creó en el público ecuatoriano la sensación de que su compatriota iba a vencer a los puntos. Pero no. Terminados los doce asaltos, los tres jueces no se habían puesto de acuerdo: uno había anotado victoria para Hopkins (114-111), otro anotó victoria para Mercado (114-116), y el tercero un empate (113-113).

Puesto que no existía mayoría, el empate era automático. Y eso enfadó mucho a los espectadores. No entendían cómo Hopkins podía empatar si había caído dos veces a la lona. Lo consideraron una afrenta nacional que los privaba de una ocasión histórica. El debate estaba abierto: dictaminar una victoria de Mercado no hubiese sido descabellado, pero tampoco eran descabelladas las tablas.

En cualquier caso, el título seguía vacante. El combate habría de repetirse y la revancha se organizó para cinco meses después. Con una diferencia: esta vez se celebraría cerca de Washington D.C. Esto es, al nivel del mar.

Con todo el oxígeno ambiental al que estaba acostumbrado, Hopkins volvió a ser el de costumbre: rápido, incansable. Esto, unido a su habilidad para elegir y modificar tácticas conforme cambiaban las circunstancias de la pelea, ofreció un panorama muy diferente al de Quito. Ahora disponía de la resistencia y velocidad necesarias para encontrar una y otra vez los huecos que había descubierto en las tácticas defensivas de Mercado.

Cuando hizo falta, Hopkins demostró que todavía recordaba cómo ser ofensivo. El ecuatoriano no encontraba la manera de evitar los derechazos del estadounidense, que acertaban uno tras otro, y tuvo que resistir con valentía varias terroríficas combinaciones de un Hopkins que era, esta vez, el más agresivo. Pero resistir en pie no equivale a dejar de sufrir el desgaste.

En los asaltos cuarto y quinto, la campana pareció salvar al ecuatoriano de sendos noqueos inminentes. En el sexto asalto, un desesperado Mercado recurrió al pundonor y trató de responder a los ataques, pero la superioridad de Hopkins seguía siendo manifiesta. Al poco de comenzar el séptimo asalto, el constante trabajo de demolición de Hopkins dio sus frutos: sus derechazos siguieron entrando en la guardia del ecuatoriano (al menos tres muy claros en el rostro), hasta que el árbitro decidió que Mercado era incapaz de seguir peleando y detuvo el combate.

También esta vez hubo polémica. Cuando el árbitro pidió a Mercado que levantase los brazos para comprobar si estaba en sus cabales, Hopkins pareció usar una de sus argucias callejeras sosteniendo el brazo del ecuatoriano. Incluso Mike Tyson, que estaba presente en el evento, hizo notar el detalle en directo.

Como sea, este truco sucio no podía ocultar la realidad: Hopkins estaba siendo tan superior y tenía a Mercado tan castigado que la victoria parecía cuestión de poco tiempo más. Así pues, no hubo un gran escándalo. Era como si un futbolista hubiese fingido sufrir una falta dentro del área rival cuando su equipo ya estaba ganando por 7 a 0.

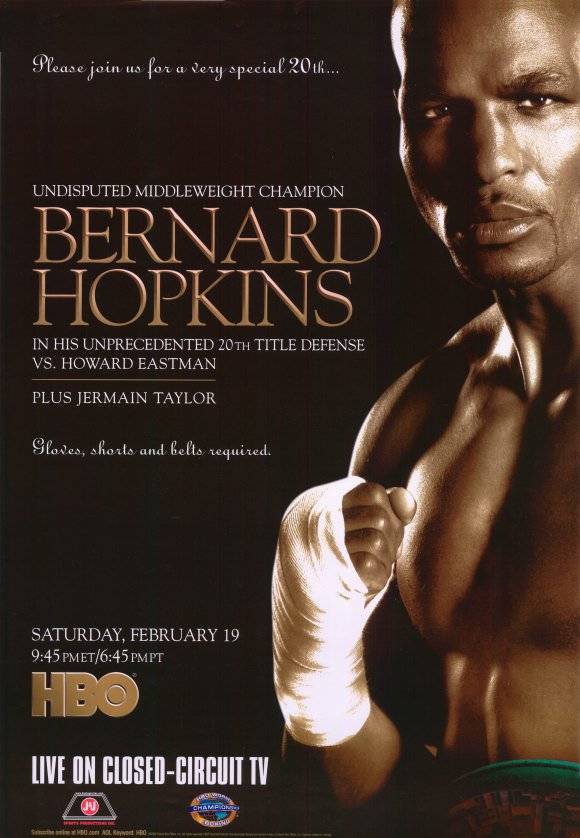

Bernard Hopkins, a la relativamente tardía edad de treinta años, era por fin campeón del mundo. Aquella primera etapa como campeón fue muy fructífera. Impresionante, podría decirse. Entre 1995 y 2005, defendió su título en nada menos que diecinueve ocasiones consecutivas. Pese a ello, se sentía poco valorado por el público y la prensa. Su relevancia no hizo sino disparar la antipatía de muchos aficionados.

Un primer motivo era su personalidad provocadora y en ocasiones histriónica aunque sin el gracejo natural de un Muhammad Ali. Otro motivo era su tendencia a emplear juego sucio en los combates, lanzando golpes bajos o cabezazos cuando pensaba que el árbitro no lo estaba viendo. Cosa que hacía con tanta habilidad, por cierto, que algunos comentaristas se preguntaban si no era una de las lecciones más útiles que Hopkins había aprendido boxeando en la cárcel.

Después estaba su estilo, que había evolucionado hacia un mayor pragmatismo. Hopkins ya no recordaba al púgil agresivo de sus inicios y era ahora un púgil «neutralizador». Un especialista de lo que algunos llamarían boxeo negativo. Para los espectadores casuales, sus peleas eran aburridas. Así pues, era como Floyd Mayweather: poco querido, poseedor de un estilo negativo que no gustaba al público, pero capaz de ganar una pelea tras otra.

Sus combates solían seguir un patrón no muy distinto a su victoria sobre Mercado. Durante los primeros asaltos, Hopkins usaba sus concienzudos análisis previos para neutralizar la ofensiva del contrincante. Hacía acopio de paciencia, recurriendo muy poco al contraataque, evitando ponerse en riesgo.

Aunque Hopkins tenía pegada (no la mayor de la categoría, pero tampoco despreciable), nunca buscaba un KO en los primeros asaltos salvo que viese muy vulnerable al otro púgil. Sus rivales no conseguían castigar esa aparente pasividad y se desgastaban física y mentalmente tratando de encontrar una solución. Era habitual que Hopkins ganase por la mínima puntuación asaltos en los que se mostraba poco activo aunque el público pensase que deberían haber sido puntuados en favor de sus más ofensivos contrincantes.

El motivo de esta aparente discrepancia era simple: Hopkins, de cara a los jueces, hacía «quedar mal» a quienes intentaban atacarlo y terminaban fallando un gran porcentaje de golpes, dando la impresión de que no tenían una estrategia clara o no sabían lo que estaban haciendo. Esta era la primera parte del plan.

A mitad de combate, cuando notaba que su frustrado contrincante asumía más riesgos y empezaba a bajar la guardia, Hopkins jugaba con la distancia y usaba su rapidez de manos para soltar golpes aislados, veloces y precisos, que solían proceder de su mano derecha. A veces ocurría que el rival, cansado de esa situación, osaba acercarse para pelear desde dentro. En ese caso, Hopkins incrementaba su agresividad de manera repentina como queriendo transmitir un mensaje: sé que desde la distancia es difícil atacarme y sé que eso te frustra pero, aun así, será mejor que te quedes allí. Acercarte a mí es mala idea.

Por otra parte, la mandíbula de Hopkins encajaba bien los golpes y no era fácil aturdirlo para intentar sacarlo de su plan. En los últimos asaltos, Hopkins incrementaba la presión y ejecutaba un creciente número de contragolpes ante un rival desesperado que sabía que iba perdiendo a los puntos.

Pese a que muchos espectadores pensasen que el combate había estaba igualado o incluso en contra de Hopkins, los contrincantes eran muy conscientes de que estaban por debajo en el marcador porque el ser más agresivo no significa ganar de forma automática, salvo que esa agresividad se traduzca en golpes claros y un buen porcentaje de acierto. Así pues, estando ya cansados y castigados, no podían ponerse a la defensiva y no tenían otro remedio que arriesgarse a recibir lo que Hopkins les tuviese preparado.

En resumen, el «nuevo» estilo de Hopkins no era vistoso para quien demandase un espectáculo de fuegos artificiales. Las virtudes de su estrategia eran difíciles de detectar salvo en un cuidadoso análisis. Pero el plan funcionaba y, para disgusto de muchos, le permitía demoler a un rival tras otro, año tras año, incluyendo a algunos favoritos de los aficionados.

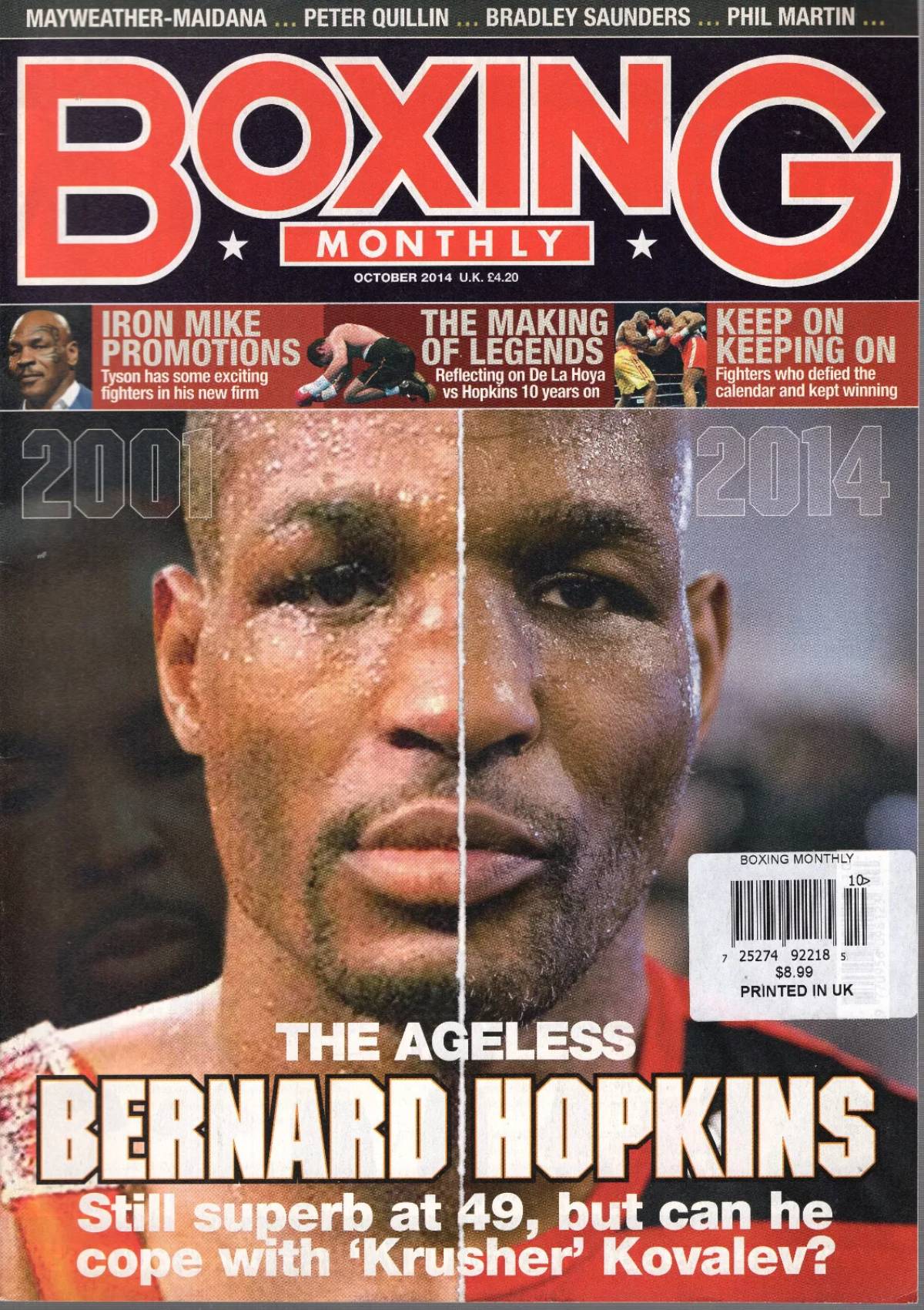

Es difícil mejorar la percepción de un deportista cuyo estilo es denostado por la audiencia. Aun así, puede llegar a suceder. En 2001 se celebró un combate que empezó a cambiar, al menos en parte, la percepción que el público tenía en cuanto a las habilidades pugilísticas de Hopkins. No su imagen personal, que seguiría siendo mala porque se empeñaba en seguir siendo un tipo provocador.

Pero incluso sus detractores iban a empezar a tener claro que Bernard Hopkins era algo más que un boxeador mediocre con mucho físico y con la suerte de haber evitado a rivales superiores como Roy Jones. Su manera de boxear, aunque poco artística, estaba fundamentada en una considerable sabiduría pugilística. Sus victorias, tarde o temprano, tendrían que ser reconocidas como lo que a veces eran: lecciones magistrales. Y no todas las lecciones tienen por qué ser emocionantes o vistosas.

Hopkins tenía ya treinta y seis años cuando hizo su decimocuarta defensa del título frente a un rival de veintiocho, el portorriqueño Félix Trinidad, más conocido como «Tito», que estaba en el mejor momento de su carrera. Había vencido a todos los contendientes dignos de mención tanto en el peso welter como en el peso superwelter, y tras ascender a los medios parecía la clase de boxeador capaz de sobrepasar, por fin, la inatacable y frustrante muralla neutralizadora de Hopkins.

La más sonada victoria de Trinidad, la que le había permitido continuar invicto en su ascendente carrera, había sido inusual y polémica. Se había enfrentado a la superestrella estadounidense Oscar De La Hoya, que se había mostrado muy superior a Trinidad durante casi todo el combate. Como, por otra parte, había sido lo esperado; Trinidad era un gran púgil sin duda, pero De La Hoya ya se estaba labrando un nombre como uno de los mejores de la historia.

Todo el mundo coincidió en que De La Hoya había ofrecido un fantástico desempeño durante la primera parte del combate y que Tito Trinidad no había conseguido responder a su dominio. El problema llegó en los últimos asaltos; De La Hoya, pensando que tenía acumulados puntos suficientes como para relajarse y dejar que el reloj le concediese la victoria, decidió rehuir la acción para evitar riesgos innecesarios.

Haciendo eso, permitió que Trinidad pasara a la ofensiva e intentase ganar puntos en los asaltos que quedaban. Puntos que De La Hoya juzgaba insuficientes, pero resultó que no eran tan insuficientes. Para sorpresa de casi todo el mundo, los jueces le dieron la victoria a Tito Trinidad (dos dictaron una victoria ajustada, 115-113 y 115-114, y el tercero un empate 114-114). Era algo insólito: el púgil que había demostrado ser muy superior había perdido y no por sufrir un K.O. inoportuno.

Mucho se escribió sobre esa pelea y su resultado. Hubo quienes pensaron que fue un robo, que De La Hoya había sido desprovisto de una merecida victoria. Otros pensaban que había sido culpa suya por confiarse demasiado, por ser demasiado conservador y entregar un combate en el que había tenido todas las papeletas para ganar.

En cualquier caso, con independencia de la opinión de cada cual, la victoria fue importante para Trinidad. En 1999, el parecer inferior a Oscar De La Hoya durante varios asaltos no era ningún descrédito. Además, Tito Trinidad no tenía culpa de que los jueces hubiesen tomado aquella decisión.

Él había peleado de manera honesta y había aprovechado una oportunidad inesperada. Así pues, el resultado fue controvertido, pero de ninguna manera menoscabó el prestigio del portorriqueño. Se lo seguía viendo como un boxeador de primer nivel con un impresionante historial (que por entonces era de 31 victorias y ninguna derrota).

Por si alguien todavía tenía dudas, Trinidad demostró su valía ascendiendo al peso medio y obteniendo el título mundial de la WBA en su primer intento. El siguiente paso era inevitable: enfrentarse a Hopkins para jugarse el título mundial unificado (IBF+WBC+WBA). Por entonces, Trinidad era el favorito de la prensa, del público y de las casas de apuestas.

Era más joven, acumulaba cuarenta victorias en cuarenta combates, y la mayoría de esas victorias habían sido por K.O. Se pensaba que el estilo de Trinidad, basado en una presión constante, podía quizá desgastar a un Hopkins que, de camino a los cuarenta, tendría que sufrir un bajón físico tarde o temprano. Parecía haber llegado el momento de que se produjese un relevo natural. Por si fuese poco, el promotor de Trinidad, el astuto Don King, había hecho todo lo posible por convertirlo en una figura de gran valor publicitario.

Nada de esto hacía gracia a Bernard Hopkins. Llevaba años siendo poseedor del cinturón y, al contrario de lo que suele suceder con los grandes campeones, prensa y público parecían deseosos de verlo abandonar el trono. Mostró una particular hostilidad ya desde el momento en que se sentó a negociar las condiciones del evento con Don King, que se estaba convirtiendo en su némesis entre bastidores.

El manager también había sido un delincuente juvenil y también había estado preso décadas atrás, en su caso por homicidio: había matado a patadas a un hombre que le debía dinero. Hopkins nunca se abstuvo de expresar su mala opinión de King, diciendo, por otra parte, cosas que otra mucha gente sabía o sospechaba: «No trata bien a las personas».

Mike Tyson, que fue dirigido por Don King durante parte de su carrera, ha sido todavía más explícito: «Don King es un pedazo de mierda. Es un retorcido, falso, reptil hijo de puta. Se suponía que era mi hermano, mi hermano negro [alzando el puño con gesto sarcástico], pero es simplemente una mala persona. Es realmente mala persona. Abusa de ti. Mataría a su propia madre por un dólar. Es despiadado, es deplorable. No sabe cómo amar a alguien, es simplemente su forma de ser».

Ni que decir tiene que muchos aficionados lamentaron que Tyson cayese en manos de Don King; es posible que King contribuyese a descarrilar la ascensión de uno de los mejores púgiles de todos los tiempos.

Estas cosas eran un secreto a voces y mucha gente del boxeo conocía el cuestionable pasado de Don King, su también cuestionable presente como manager, y su fama de manipulador, explotador y encantador de serpientes. Pero era una figura muy popular, y su carisma era algo con lo que Hopkins no podía competir.

King era muy hábil en cuestiones de imagen pública y jugaba de maravilla con el concepto de hombre reformado. Su peculiar peinado lo hacía distinguible a primera vista –para los niños era no muy distinto de un teleñeco-, y su locuacidad lo convertía en un invitado muy cotizado en programas de entrevistas.

King tenía un lado oscuro, de hecho mucho más oscuro que Hopkins, pero se preocupaba bien de ocultarlo en público. Y lo conseguía con indudable éxito. Vean, en torno al minuto 12:40 de este video, su capacidad para apoderarse de un plató de televisión promocionando (no sabemos si cobrando o no) la nueva serie del cómico Norm Macdonald en 1999. Era difícil ganarle la partida a King en ese terreno:

King usaba la animadversión de Hopkins hacia su persona con singular astucia: dejaba que fuese Hopkins quien llevase esa animadversión a la esfera pública, mientras que él mismo negaba todo sentimiento negativo. Hopkins, también obsesionado con la autopromoción pero menos hábil ejerciéndola, quemaba su propia imagen con sus constantes provocaciones, mientras, King parecía el hombre afable que velaba por los intereses de un joven y humilde boxeador, Tito Trinidad, que caía bien a la gente.

Como King esperaba, Bernard Hopkins no pudo contenerse y decidió calentar la previa del combate para centrar la atención sobre su persona. Visto con la perspectiva del tiempo suena irónico, pero Hopkins consiguió parecer el villano del cuento en un cuento donde también estaba Don King.

Hopkins apareció ante la prensa llevando, con intención burlona, una bolsa de arroz y frijoles, comida típica de Puerto Rico. Pero esa era una provocación suave; lo peor llegó cuando lanzó al suelo una bandera de Puerto Rico. Como era de esperar, el público portorriqueño se sintió insultado. Aunque la isla es un territorio asociado a los Estados Unidos, posee una identidad nacional muy fuerte.

Por ejemplo, el idioma común es el español y una parte de la población no domina el inglés; el propio Trinidad hablaba español y requería de un traductor para comunicarse con la mayor parte de la prensa estadounidense. En cualquier caso, el asunto de la bandera desagradó también a los demás aficionados estadounidenses, que no eran portorriqueños pero juzgaron el gesto como irrespetuoso, innecesario y de mal gusto.

El asunto no acabó ahí. Poco después, durante un tenso evento de presentación en un pabellón en la capital de Puerto Rico, San Juan, Hopkins se puso a discutir con Trinidad; hasta aquí, nada inhabitual en el teatro que precede a las grandes peleas. Don King, sonriente como siempre, agitaba una banderita portorriqueña.

De repente, Hopkins le quitó la bandera a King y, repitiendo el polémico gesto, la lanzó al suelo. La diferencia es que ahora estaba en Puerto Rico, con los espectadores portorriqueños rodeándolo. Se produjeron unos momentos de estupor colectivo, como si los portorriqueños no pudiesen creer lo que acababan de ver, pero la cólera no tardó en estallar.

Hopkins sintió activarse su instinto callejero de supervivencia y decidió huir del recinto, perseguido por varios enfurecidos espectadores que querían darle una paliza. Con el tiempo, el propio Hopkins admitió que había ido demasiado lejos, aunque el incidente le había servido para encontrar una extraña forma de motivarse: «Esto lo he dicho muchas veces: no debería haber salido vivo de Puerto Rico. Pero lo conseguí, salí vivo. Y entonces es cuando supe que tenía que pelear. Así funciona mi cabeza».

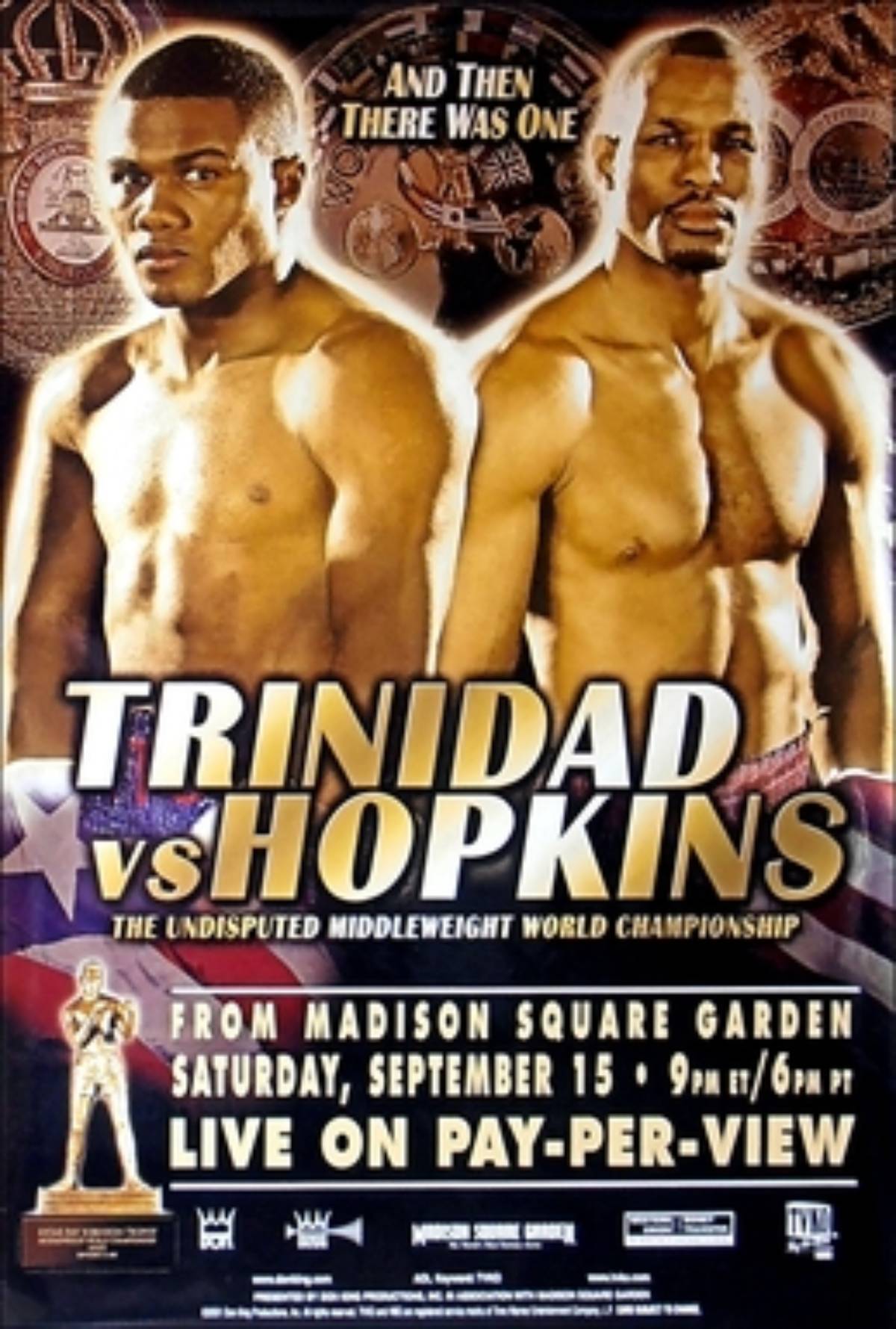

Nunca sabremos si la peculiar campaña psicológica de Hopkins tuvo el efecto que él buscaba porque las circunstancias emocionales de todo el país dieron un más que inesperado vuelco por motivos muy ajenos al boxeo. La pelea se iba a celebrar en el Madison Square Garden de Nueva York el 15 de septiembre del 2001.

Cuatro días antes de la fecha prevista, se produjeron los atentados en que tres aviones comerciales fueron estrellados contra las torres gemelas y el Pentágono, cayendo un cuarto avión en mitad de un prado. Estos sucesos conmocionaron al mundo entero, y nadie sabía muy bien qué podía suceder a continuación. La pelea fue pospuesta dos semanas, hasta el día 28. Sería en el mismo lugar previsto, el Madison Square Garden, y en la ciudad que acababa de sufrir los dos peores atentados terroristas de su historia.

La velada del combate llegó, pues, en medio de un ambiente de luto nacional. Incluso las actuaciones musicales previas al combate tuvieron un aire más solemne de lo acostumbrado, incluyendo lágrimas entre muchos espectadores. Un agente de la policía neoyorquina llamado Daniel Rodríguez cantó el himno estadounidense: se daba el caso, además, de que Rodríguez era portorriqueño (por cierto, terminó saliendo de la policía para ganarse la vida como tenor de ópera).

No es que el incidente de la bandera hubiese sido olvidado. Había perdido importancia, pero seguía estando ahí. El público seguía deseando que Hopkins perdiese y que, por fin, un campeón más agradable ocupase su lugar. Hopkins se presentó con la máscara de luchador mexicano que hacía honor a su apodo The Executioner, «El verdugo».

Con su habitual falta de tacto, llevaba la dirección web de una casa de apuestas pintada en la espalda. Fue recibido con abucheos audibles pese a que la cadena que retransmitía el evento, HBO, trató de disimularlos bajando el volumen ambiental justo en ese momento. Tito Trinidad, acogido con mucho más entusiasmo, subió al cuadrilátero vistiendo un accesorio más apropiado para el momento que vivía la nación: una gorra de policía; sus ayudantes llevaban cascos de bombero en homenaje a los agentes que días antes habían perdido las vidas intentado salvar las vidas de otros durante los atentados.

Trinidad subió al cuadrilátero bailando e hizo comunión con el público neoyorquino mientras, sonaba una canción de reggaetón escrita ex profeso para responder a las provocaciones de Hopkins y titulada, cómo no, «Mi Bandera»:

Tito Trinidad era el favorito en los corazones y en las cabezas. Todo parecía en su sitio, era la noche perfecta para olvidar por un rato la tétrica actualidad nacional viendo caer al antipático Bernard Hopkins. Los portorriqueños querían verlo perder. Los no portorriqueños querían verlo perder. Tito Trinidad poseía las cualidades necesarias para vencer, y (casi) todos los aficionados al boxeo estaban dispuestos a darle la bienvenida como el nuevo gigante del peso medio.

Comenzó el combate. El primer asalto fue de tanteo mutuo, como era de esperar en tan importante ocasión. Fue el único asalto que puede decirse estuvo igualado. Después, asalto tras asalto, espectadores y comentaristas asistieron al desarrollo de un guion conocido: el plan Hopkins. Trinidad avanzaba con su presión habitual pero con un porcentaje muy bajo de acierto y, por lo tanto, con una desventaja cada vez más clara en el marcador.

Su principal arma, la mano izquierda, no encontraba el camino. Hopkins, como siempre, había estudiado a su rival y estaba siempre posicionado para impedir que la peligrosa izquierda de Trinidad fuese una herramienta efectiva. Como otros antes que él, Trinidad parecía incapaz de convertir su agresividad en dominio. Por enésima vez, el boxeo neutralizador de Hopkins estaba dando beneficios.

El combate tenía poca acción, pero era muy tenso. En un par de ocasiones, los dos púgiles continuaron pegándose después de haber sonado la campana, hasta el punto de que los encargados se vieron obligados a hacerla sonar de nuevo. En esta pelea, sin embargo, Hopkins no recurrió a sus habituales trucos sucios (golpes bajos o cabezazos cuando el árbitro no lo veía, etc.). Parecía empeñado en querer ofrecer al mundo una lección de pugilismo sin que se pudiese acusarlo de marrullero.

En la segunda mitad del combate, continuó desarrollándose el guion que a Hopkins le gustaba seguir. Hizo lo de siempre: sacar su derecha en fugaces ataques de serpiente. Y como también era habitual, un frustrado Trinidad decidió acercarse a Hopkins para pelear desde dentro, y Hopkins respondió con esa agresividad que rara vez mostraba cuando peleaba a más distancia.

A sus treinta y seis años, parecía más joven y enérgico que Trinidad. Sabía que iba ganando a los puntos pero, lejos de cometer el error de confiarse (como había hecho Oscar De La Hoya), se empleó más a fondo durante los últimos asaltos, como para no dejar opción a una resurrección del portorriqueño. Pero Trinidad lo intentaba. De hecho, el décimo asalto fue un fantástico intercambio que la prensa especializada declaró mejor asalto del año.

La pelea llegó al último asalto, pero no sonó la campana final. Trinidad, como tantos otros antes que él, se había desgastado persiguiendo a Hopkins y fallando una y otra vez. Hopkins, que ahora sí estaba muy activo lanzando contragolpes, sorprendió al portorriqueño con un gancho de derecha que lo envió a la lona. Victoria por K.O. El boxeador popular había perdido, y el impopular había ganado. Una vez más.

Quizá por el ambiente de unión que los atentados habían propiciado, Hopkins abandonó su actitud hostil al terminar la pelea y, ante las cámaras, le dijo a Trinidad que iba a volver a Puerto Rico para pedir disculpas a sus compatriotas. Trinidad respondió, mediante un traductor de español, que él mismo se ofrecía como anfitrión de Hopkins. Era un raro desenlace amistoso para lo habitual en las rivalidades de Hopkins, aunque esto no hacía que el público olvidase su largo historial de provocaciones.

Con todo, las antipatías que Hopkins despertaba ya no podían ocultar la realidad, y había llegado el momento de admitir que era un maestro en lo suyo. Tito Trinidad no era un cualquiera, no era fácil de neutralizar, y el único en conseguirlo antes había sido un consumado maestro, Oscar De La Hoya.

Ahora Hopkins lo había hecho de principio a fin de la pelea. No con la misma espectacularidad visual, pero sí con comparable brillantez táctica. La pelea había sido, en efecto, una lección magistral. Bernard Hopkins era mucho más que un campeón mediocre con suerte. Gustase o no, tenía un sistema infalible, lo cual es uno de los más difíciles logros del boxeo.

A sus treinta y seis años, edad en la que muchos otros decidían retirarse, se mantenía lo bastante en forma como para no dejarse desgastar por púgiles más jóvenes. Ahora la pregunta era, ¿durante cuánto tiempo más podría acaparar el cinturón de campeón? ¿Quién podría destronarlo? Su reinado no podía durar por siempre. El tiempo estaba en su contra.

Me gustaba este boxeador me recuerda mucho a Muhammad Ali y a Pepe Legrá.

JOSÉ LEGRÁ Y MUHAMMAD ALI ERAN GRANDES PUGILES Y GRANDES CAMPEONES.

¿va a haber un (III)?

Pepe Legrá boxeaba como los angeles.