El joven recluso Bernard Hopkins guardaba su turno para acceder a la cabina telefónica de la prisión. Acababa de cumplir diecinueve años, y el llamar a su familia era una forma de mantener, en lo posible, un reconfortante vínculo con el mundo exterior. Aquel día, sin embargo, la llamada iba a ser diferente.

Cuando pudo por fin entrar en la cabina, marcó el número de su casa y oyó responder a una de sus cuatro hermanas. Bernard percibió algo extraño en su tono de voz. Se mostraba esquiva, incapaz de hablar con él. Le cedió el teléfono a otra hermana, que tampoco conseguía hablar. Por fin, después de pasarse el auricular entre ellas, una de las chicas consiguió reunir el ánimo suficiente para contarle lo que estaba sucediendo.

La noche anterior, le dijo, su otro hermano Michael había sido asesinado durante una disputa callejera. El joven Bernard recibió la noticia con rostro inexpresivo, intentando que los demás reclusos no notasen nada: «Tuve que tragármelo y abandonar la cabina telefónica sin mostrar ninguna emoción. Hasta que llegué a mi celda y me vine abajo».

El asesino de su hermano fue detenido. Los sospechosos de homicidio no esperaban juicio en una comisaría, sino en la cárcel. Y quiso el sistema que el asesino de Michael fuese trasladado a la misma prisión donde Bernard estaba cumpliendo condena. Lo cual le planteaba a Hopkins un problema añadido: «Cuando ese tipo llegase a la cárcel, mi reputación estaría en juego. Mata a mi hermano, viene a mi prisión. Si no hago nada… ¿qué les dice eso a los demás presos sobre mí? Si no lo mato, mi credibilidad es destruida. Soy un hombre marcado. Soy un hombre muerto. Es una situación extraña. Incluso si decido esperar un mes antes de matarlo, ¿qué ocurrirá si el tipo está tan asustado que siente que ha de matarme a mí antes de que yo lo mate a él?».

Bernard estaba a punto de jugárselo todo, incluyendo la posibilidad de una condena mucho más grave, para ejecutar su venganza. El futuro ya le parecía desolador: había sido encarcelado por cometer un atraco y, dado su dilatado historial como delincuente juvenil, un juez lo había condenado a vivir casi dos décadas encerrado.

Bernard Hopkins había ingresado en la cárcel con diecisiete años y no esperaba recuperar la libertad hasta los treinta y cinco. Al entrar en la cárcel había pasado muchas noches llorando sabiendo que su juventud se desvanecería entre rejas, pero también por el terror que sentía ante la posibilidad de no durar mucho tiempo con vida en un entorno tan violento.

Sus lágrimas sólo eran posibles en silencio y bajo el velo de la oscuridad nocturna: «Cuando estás allí dentro necesitas camuflar todas tus debilidades, así que nunca lloras en público. También rezas un montón, pero cuando sales de la celda no quieres decirle a nadie que has estado rezando. No le dices a nadie que tienes miedo. Si te echas a llorar y algún otro preso te oye, vas a necesitar que te confinen en solitario».

Descubrió que la cárcel era un microcosmos con reglas rígidas impuestas por los propios reclusos: «Si te las saltabas, existía la posibilidad de que salieras de allí metido en una bolsa para cadáveres». La primera y principal ley era la del silencio. Cuando en la cárcel sucedía algo –un asesinato, por ejemplo—y había testigos, ninguno de ellos debía hablar sobre lo que había visto, ni siquiera a otros presos de su confianza.

Labrarse fama de parlanchín era la manera más rápida de anunciar el deseo de morir. La segunda ley de la cárcel dictaba la necesidad de declarar lealtad a un escogido grupo de compañeros porque esta era la mejor forma de sobrevivir: «Sabes quién es quién. Sabes quiénes son los skinheads, sabes quiénes son los radicales, sabes quiénes son los motoristas, sabes quiénes son los mafiosos. Muy pocos hombres pueden sobrevivir en la cárcel sin pertenecer a un grupo, porque ningún hombre puede tener bajo control a miles de otros hombres. Si estás solo, quizá el primer día no te pase nada, pero al día siguiente las cosas podrían ser muy distintas».

Bernard, pues, tenía que vengarse. Para eliminar al asesino de su hermano y, sobre todo, para defender su prestigio ante los demás presos. Empezó a trazar un plan. Pensó en los diferentes tipos de armas que podía construir usando materiales fáciles de conseguir en la prisión. Por ejemplo, un mangual hecho con un candado dentro de un calcetín, o un estrangulador consistente en un cable unido a dos pilas eléctricas.

También podía intentar comprar una navaja, cotizada pieza de metal afilada en el taller de la prisión, extraída con sumo sigilo y con considerable riesgo por uno de los presos que trabajaban en el taller, y por lo tanto muy cara de conseguir. O podía recurrir a terceros, encargando el crimen a otro preso y pagándolo con la moneda de cambio por antonomasia: los cigarrillos. Un cartón de cajetillas de tabaco, puesto en las manos adecuadas, solía bastar para encargar una muerte. Como Hopkins lo resumió después: «Allí dentro es un mundo diferente».

Es muy posible que alguien en la dirección de la cárcel se diese cuenta de que el sospechoso de asesinato en espera de juicio iba a estar en la misma galería que el hermano del asesinado y que, anticipándose a la evidente posibilidad de una venganza, decidiese que lo mejor sería trasladar a Bernard a otra cárcel.

El traslado se convirtió en una bendición, pues lo liberó de la necesidad de ejecutar una venganza que podría condenarlo a una cadena perpetua. Una vez en la otra prisión, Bernard Hopkins entendió que el destino de cada preso dentro de la institución dependía de cuál era su objetivo a largo plazo, de cuáles actividades elegía para ver transcurrir los meses y años, de con quién prefería juntarse.

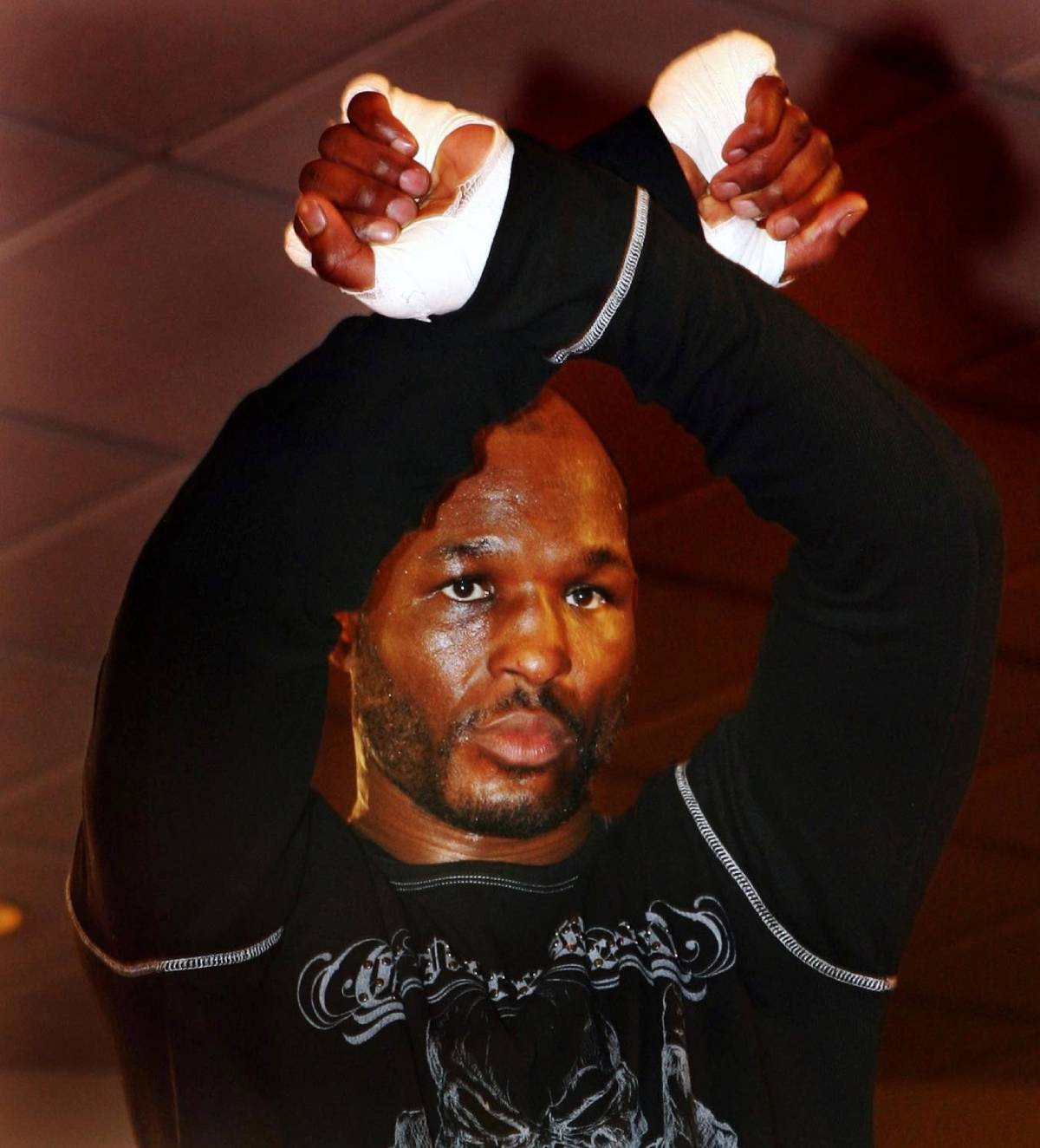

Hopkins decidió entregar sus energías a una vieja afición que había desarrollado, aunque de manera informal, durante sus años callejeros: el boxeo. Otro preso, convicto por asesinato, ejercía como entrenador de boxeo de la institución penitenciaria y se convirtió en su guía. Bernard Hopkins empezó a transformarse, como muchos otros antes que él, gracias al cuadrilátero: «En la cárcel, lo único que quieres es matar el tiempo. Eso hizo que desarrollase una disciplina diaria. En la calle jamás hubiese tenido la disciplina que se necesita para ser boxeador. En la calle hubiese sido imposible».

Nacido en 1965, Bernard Hopkins había crecido en una peligrosa zona de la ciudad de Philadelphia, en la costa atlántica de los Estados Unidos. Su barrio, llamado Raymond Rosen, estaba conformado por varios bloques de vivienda social construidos por las autoridades con el fin de ofrecer un hábitat asequible para familias de pocos recursos.

No obstante, durante los años setenta y ochenta, los bloques se transformaron en un foco de criminalidad. El propio Bernard Hopkins fue un adolescente violento que había sido apuñalado dos veces antes de cumplir los diecisiete años y entrar en la cárcel. Entre los chavales del barrio era considerado un individuo imponente con el que no había que tener problemas, pero en la cárcel supo que existía gente mucho peor, mucho más temible que él. Hopkins carecía de educación formal pero fue lo bastante inteligente para deducir que, si esperaba volver a ser libre alguna vez, necesitaba un cambio de rumbo.

Un incidente en la cafetería lo terminó de convencer de esta necesidad de reformarse. Vio a otros dos presos discutiendo por un cartón de tabaco. La discusión terminó con uno de ellos tendido en el suelo, muerto. Tras contemplar la escena, Hopkins juró que, una vez saliese de la cárcel, no haría nada que pudiese provocar su retorno. El boxeo iba a ayudarle a reformarse.

Muchas leyendas del boxeo profesional empezaron peleando en el circuito de aficionados, participando en competiciones de pequeño calado en sus barrios y ciudades, enfrentándose a otros novatos para medir el alcance de sus capacidades. Aquellos que tenían talento iban aspirando a títulos amateur cada vez más importantes. La cumbre del pugilismo aficionado era, por supuesto, la competición en los Juegos Olímpicos, y varios de los más legendarios púgiles fueron medallistas olímpicos: Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Roy Jones, Floyd Mayweather, Pernell Whitaker, Evander Holyfield, Oscar de la Hoya, etc.

La carrera amateur de Bernard Hopkins, sin embargo, se desarrolló sobre todo en la cárcel. Demostró ser el mejor púgil de la institución y probablemente el mejor en el sistema carcelario estadounidense, del que fue campeón, y sumando un centenar de peleas frente a solamente cuatro derrotas.

Esta dedicación al deporte, junto a su declarado propósito de abandonar la vida delictiva, lo convirtió en un recluso modelo. Lo cual cambió su vida por completo. La práctica del boxeo formaba parte de un programa de reinserción donde aquellos presos que demostrasen una evidente transformación podían optar a la reducción de sus penas. Cuando la junta encargada de revisar la condena de Bernard Hopkins comprobó sus progresos, decidió premiarlo con la libertad tras cumplir apenas cinco de los dieciocho años que había esperado pasar encerrado.

Acababa de cumplir los veintiún años de edad e iba a ser libre. Algunos guardias se mostraban escépticos; los reclusos que eran liberados jóvenes se mostraban muy propensos a la reincidencia. El día en que Hopkins salió por la puerta de la prisión, uno de los guardias lo despidió con una sarcástica profecía: «Hasta que nos veamos de nuevo». Hopkins se giró y respondió muy serio: «Nunca voy a volver». Y nunca volvió.

No olvidó que se había ganado una oportunidad única, que había tenido suerte y que su vida había estado muy cerca de ser desperdiciada por completo: «Imagina la cantidad de talentos de cualquier disciplina, y no solamente en los deportes, que no tuvieron la oportunidad que yo tuve, o que no quisieron aprovecharla. Que no agarraron el toro por los cuernos como hice yo.

Creo que por ahí fuera hubo un Michael Jordan antes de Michael Jordan. Creo que por ahí fuera hubo un Bernard Hopkins antes de Bernard Hopkins. Pero ese alguien vivía en el este de Los Ángeles, en Compton, o en Watts. Y ese alguien recibió un disparo. Lo mataron porque era un pandillero, porque llevaba un distintivo de color verde, de color rojo, o del color que sea».

El debut profesional de Bernard Hopkins como boxeador se produjo en 1988, cuando tenía veintidós años. Era un combate programado a cuatro asaltos que lo enfrentaría a otro debutante, Clinton Mitchell. A sus veintiséis años, Mitchell había ganado los Guantes de Oro en el campeonato amateur de Nueva York y había hecho mucho ruido como uno de los más prometedores aficionados del país.

Bernard Hopkins no era nadie, un ex convicto sin combates en el circuito amateur convencional. Como el currículum de ambos hacía prever, el debut de Hopkins terminó en derrota. Clinton Mitchell resultó ser un rival demasiado difícil para el que Hopkins no estaba preparado. Eso sí, la carrera de Mitchell quedaría mutilada poco después cuando fue diagnosticado de un severo caso de diabetes. No volvió a pisar el cuadrilátero en siete años y, aunque regresó para disputar cinco combates a finales de los noventa, tuvo que volver a retirarse.

La diferencia de clase y saber hacer entre ambos debutantes fue muy acusada. Clinton Mitchell había demostrado poseer conocimientos técnicos muy superiores a un rival que solo había combatido contra otros presos. Pero Hopkins, ya desde un principio, se caracterizó por extraer valiosas lecciones de sus derrotas, y esto se convertiría en uno de sus puntos fuertes como púgil.

Es raro que un futuro campeón no sepa utilizar la cabeza además de los puños. Muchos campeones mundiales procedieron de entornos humildes e incluso marginales, y no siempre tenían una buena formación escolar, pero es raro encontrar una leyenda del boxeo que no fuese un individuo inteligente o, como mínimo, despabilado, lo cual es fácil de comprobar leyendo o viendo entrevistas en profundidad. Sobre todo cuando alcanzan la madurez y han aprendido a expresarse con mayor soltura ante los periodistas.

La inteligencia práctica es uno de los factores que separan al gran boxeador de otros muchos boxeadores que son simplemente buenos. Un favorable momento de forma física puede conducir a una racha de victorias y, bajo favorables circunstancias, a un título mundial, pero acceder al Olimpo del pugilismo requiere saber adaptarse a los muy variopintos problemas que presentan rivales muy diferentes entre sí. Sin esa inteligencia, Hopkins hubiese sido un exitoso boxeador, sin duda, pero no uno destinado a la leyenda. Hubiese sido un muy bien púgil con el papel de completar las estadísticas de otros más grandes que él.

Y esto se materializó así: tras su decepcionante debut, Hopkins supo que todavía estaba muy verde como para lanzarse sin más al circuito profesional. Clinton Mitchell había demostrado poseer una formación de la que él carecía. Hopkins renunció a combatir de nuevo antes de sentirse preparado y, todavía impulsado por la disciplina militar que había desarrollado en la cárcel, pasó año y medio estudiando y entrenando.

Puede no parecer mucho tiempo, pero cuando un boxeador está empezando su carrera profesional es habitual que pelee varias veces al año para ponerse en forma, acumular experiencia y hacerse un nombre en su ciudad, por lo menos. Año y medio es un parón considerable en mitad del periodo de formación, y eso daría vértigo a muchos debutantes. Con todo, la decisión demostró ser correcta. La mejora de Hopkins fue vertiginosa. Asimiló aquellas lecciones que le habían faltado durante su trayectoria carcelaria.

Como sucede con los púgiles que aprenden a boxear tarde o de manera poco ortodoxa, su estilo no era considerado estético o elegante. Pero Hopkins era rápido, ágil y, en especial, muy estudioso. Analizaba antiguos combates de legendarios pesos medios como Sugar Ray Robinson y Marvin Hagler, ambos caracterizados por la imaginación y por la brillantez de sus estrategias.

Ni que decir tiene que los infinitos recursos técnicos de un virtuoso como Robinson excedían con mucho las capacidades del joven Hopkins, pero él consideraba que no tenía nada que perder por querer aprender de los mejores. Tal no podía pelear con la fluidez casi musical de Sugar Ray, tal vez no podía imitarlo, pero para un buen alumno lo importante no es parecerse a los maestros, sino saber extraer de ellos los conocimientos que sí puede aplicar de manera realista a su propio estilo.

Tras el periodo de reajuste, volvió a los cuadriláteros y demostró que había sufrido una metamorfosis. Durante cinco años acumuló veintidós victorias consecutivas, quince de ellas por K.O., que lo convirtieron en uno de los aspirantes al título mundial.

El estilo de Hopkins en esta primera parte de su carrera profesional era muy distinto al que de verdad le daría la gloria años después. La paradoja es que su antiguo estilo era más entretenido para el espectador. No estético, pero sí espectacular por su agresividad, su empuje y su confianza en sí mismo.

Buscaba a sus rivales sin descanso, algo posible gracias a una gran resistencia física conseguida mediante una vida de entrega casi monacal, sin excesos, sin fiestas, sin indisciplinas. Su agresividad y su resistencia eran demoledoras frente a aquellos púgiles que mostraban algún tipo de carencia en sus defensas. Y cuando los rivales son buenos profesionales pero no de la absoluta élite, esas carencias defensivas existen siempre.

No todos los boxeadores son capaces de explotar estos agujeros en defensa, pero Hopkins sí, y ejecutó algunos espectaculares trabajos de demolición que son realmente dignos de ver. Por ejemplo, cuando se enfrentó a Dennis Milton, que venía de perder su primera ocasión para obtener el título mundial y estaba deseoso por ganarse otra oportunidad para asaltar el título.

Milton necesitaba demostrar que continuaba siendo un digno aspirante, enfrentándose a alguno de los jóvenes púgiles en alza. Eligió a Hopkins. Craso error: Hopkins no solamente arruinó un posible nuevo intento para alzarse con la corona. Hopkins, podría decirse, certificó el fin de su carrera.

El combate fue una carnicería. Hopkins hizo caer dos veces a Milton en el primer asalto, y lo tenía sangrando ya al final del segundo. El árbitro –cuya camisa estaba visiblemente manchada con la sangre de Milton—tomó la correcta decisión de interrumpir la pelea en el cuarto asalto. No era habitual contemplar semejante demolición en esos niveles de élite, y menos en la categoría de los pesos medios.

Pero a Dennis Milton le acababa de pasar un tren por encima y, salvando las distancias en físico y en estilo, ver a Hopkins en acción era como ver a un joven Mike Tyson (aunque obviamente Tyson era peso pesado, sus golpes eran todavía más potentes y su técnica mucho más refinada):

En 1993, apenas un lustro después de su desalentador debut, Bernard Hopkins iba a gozar de su primera oportunidad para intentar hacerse con un cinturón de campeón mundial. La corona del peso medio (en versión IBF, una de las tres grandes asociaciones del boxeo entonces existentes) quedó vacante cuando el vigente campeón James Toney decidió abandonar la división de los pesos medios para ascender al peso supermedio.

La IBF organizó un combate para decidir un nuevo campeón y eligió a los dos pesos medios más en alza: Bernard Hopkins, que acababa de cumplir veintiocho años, llevaba casi cinco años invicto y (tras la mencionada marcha de Toney) ocupaba el número uno en el ranking. Su rival iba a ser el número dos de ese mismo ranking, Roy Jones Jr., que solamente tenía veinticuatro años y presentaba un currículum inmaculado: veintiuna victorias frente a ninguna derrota.

Aquel combate para decidir al nuevo campeón se iba a convertir en una curiosidad histórica, pues enfrentaba a dos púgiles que en el futuro terminarían convirtiéndose en grandes leyendas, pero que entonces apenas tenían renombre entre el gran público.

Es extraño visto con la perspectiva que ofrece el tiempo, pero el enfrentamiento entre Hopkins y Jones ni siquiera fue cabeza de cartel en una velada donde el plato principal era la disputa por la corona de los pesos pesados entre dos boxeadores que terminarían teniendo mucha menos trascendencia histórica, Riddick Bowe y Jesse Ferguson. La velada fue retransmitida por HBO y no mucha gente se molestó a ver a Hopkins frente a Jones. De haberse producido unos pocos años después, un primer enfrentamiento entre Hopkins y Roy Jones Jr. hubiese sido uno de los eventos más solicitados en la historia del pay per view, pero en aquel momento interesaba a los más conocedores y no tanto al público casual.

Con independencia del título en juego, aquel año 1993 supuso la culminación del empeño de Hopkins por rehacer su vida. Era un atleta de éxito que estaba a punto de embolsarse mucho dinero con o sin victoria. Ese mismo año contrajo matrimonio con la que todavía hoy, en el momento de escribir estas líneas, es su mujer, Jeanette.

Y también en 1993, como oportuna metáfora, el ayuntamiento de Philadelphia derribó los deteriorados bloques de vivienda social donde Hopkins había crecido, dado que los niveles de criminalidad del barrio parecían imposibles de afrontar sin un realojo y un reordenamiento urbano. Hoy, las infames torres de vivienda social del barrio Raymond Rosen ya no existen.

No pudo completar las bendiciones con el título. El combate contra Roy Jones fue muy igualado, de un ritmo trepidante entre dos rivales muy ágiles y en perfecta forma física. También fue muy táctico y una demostración de analítica frialdad mental por parte de ambos; Hopkins, en particular, había deducido que contra Roy era mejor aparcar su estilo agresivo.

Ambos rivales parecían haberse estudiado con tanta minuciosidad que sabían cómo neutralizar los ataques del otro, planeando con mucho cuidado cada movimiento y demostrando el mismo respeto mutuo que ya habían expresado en declaraciones previas. Esta planificación hizo que, pese a mostrarse muy activos y ambiciosos, sin rehuir la pelea y lanzando una gran cantidad de golpes, acertasen un porcentaje muy pequeño de los mismos.

Esta falta de acierto ofensivo, o deberíamos decir el éxito en las respectivas defensas, pudo no gustar al aficionado casual, pero impresionó a los entendidos. Era evidente que tanto Hopkins como Jones poseían la inteligencia táctica necesaria para contrarrestar las estrategias de muchos otros boxeadores, pues no parecía haber en la división otro púgil táctico al mismo nivel que ellos. Esto habla mucho sobre la capacidad de Hopkins para acumular sabiduría técnica durante sus años como profesional, compensando las carencias de sus años formativos en la cárcel.

Al terminar los doce asaltos, los tres jueces otorgaron la victoria a Roy Jones. A ojos de muchos espectadores y periodistas, no se habían producido diferencias dramáticas y Hopkins había causado casi tan buena sensación como Jones, pero desde el punto de vista técnico la victoria de Jones había sido incontestable. Como sucede muchas veces en la competición de élite, lo que en un primer vistazo parece una diferencia sutil termina siendo no tan sutil, al menos cuando se analiza el combate con posterioridad.

Hopkins estaba en un extraordinario nivel, desde luego, pero Roy Jones poseía entonces esa chispa mágica que durante ciertas épocas separa al elegido de todos los demás aspirantes. Roy Jones era, al menos entonces, el mejor peso medio.

La derrota en la pelea por el título tuvo, al igual que su primera derrota profesional, un efecto positivo en la carrera de Hopkins. Analizando la grabación de la pelea se dio cuenta de que la preparación había servido para boxear de tú a tú con un peligroso púgil acostumbrado a noquear a todos sus rivales (la victoria sobre Hopkins era solamente la segunda en que Jones no había ganado por K.O.).

Pero no había explotado del todo los flecos sueltos en el estilo de Jones. Podía mejorarse. Si empleaba la misma preparación táctica con sus siguientes rivales, si adaptaba su plan al estilo concreto de cada uno sabiendo que todos ellos iban a ser menos intratables que Jones, ¿qué impedimento había para que también él pudiese convertirse en campeón? Fue así como empezó a modificar su estilo reduciendo la agresividad, conservando la energía, desgastando a sus rivales con paciencia y buscando un mayor control de los combates.

Esto iba a transformarlo en un púgil menos entretenido y menos apreciado por el público casual. Pero habría algo más: Hopkins iba a convertirse en un provocador, haciendo todo lo posible por mostrar su faceta más antipática ante rivales, periodistas y espectadores (incluyendo insultos a países enteros por los que estuvieron a punto de lincharlo).

No sería exagerado incluirlo en la lista de los campeones más impopulares de la historia. Perdido su primer asalto al título, su brillantísima carrera no había hecho sino empezar a despegar, pero también la construcción de una controvertida personalidad pública caracterizada por la altivez y las faltas de respeto a los contrincantes, personalidad resumida en el mote que eligió para sí mismo: The Executioner, (El verdugo).

Tremendo recapitular de la vida y carrera de Hopkins!

De referir su doble enfrentamiento con Segundo Mercado, en cuyo combate inicial Hopkins fue a lona en los asaltos 5 y 7; sus dos NContest (Robert Allen y Chad Dawson); sus derrotas back to back contra Jermain Taylor; su duelo con Joe Calzaghe (que se merece un artículo él solito) y el punto álgido de su carrera – el KO vs. Félix Trinidad.

Gracias por seguir escribiendo de boxeo .

Yo me aficioné al pugilismo en los años 60 cuando veáis por televisión los combates de Cassius Clay y Pepe Legrá.

Yo también soy un fanático del noble arte del boxeo gracias a dos grandes campeones como Muhammad Ali y José Legrá.

José Mantequilla Nápoles, Muhammad Ali y José Legrá eran mis 3 púgiles favoritos.

Los tres eran grandes campeones

Muhammad Ali, Mantequilla Nápoles y Pepe Legrá.

MANTEQUILLA NÁPOLES ,CASSIUS CLAY Y PEPE LEGRÁ ERAN 3 GRANDES PUGILES Y 3 GRANDES CAMPEONES.

Pepe Legrá boxeaba como los ángeles