Sí, vamos a hablar de baloncesto. O mejor dicho, de un ser humano que se refugió en el baloncesto y al final fue completamente secuestrado por el juego al que tanto amaba, que se escondió detrás de un icono y a quien su propio icono suplantó ante el mundo; un espíritu vulnerable devorado por su propia fama. Hablaremos de lo que el baloncesto hizo por él, de lo que hizo con él y de lo que hizo contra él. Pero dejemos que sea alguien tan improbable como Bob Dylan quien tome la palabra en primer lugar. «¿Dylan? ¿En un artículo sobre baloncesto?» Pues sí, Bob Dylan, el músico, el poeta de las melodías amargas. Porque por poco que parezca tener que ver con el mundo de la canasta —y en realidad no lo tiene— Dylan siempre ha demostrado un fino olfato para detectar el talento ajeno, siempre ha sabido apreciar la obra de otros. No en vano, tras conocer la trágica y prematura muerte del protagonista de este artículo, escribió una canción inspirada por él. Que sea el legendario trovador, pues, quien comience a contarnos la historia:

«La radio estaba encendida y emitían las noticias. Me sentí horrorizado al oír que Pete Maravich, el jugador de baloncesto, se había desmayado en una cancha de Pasadena; simplemente se había caído y ya no se volvió a levantar. Una vez vi jugar a Maravich en New Orleans, cuando los Utah Jazz aún eran los New Orleans Jazz. Era algo digno de ver —una tupida mata de pelo castaño y calcetines caídos—, era el sagrado terror del mundo del baloncesto, el que volaba alto, el mago de las canchas. La noche en que lo vi jugar hizo un dribbling con la cabeza, anotó desde detrás de la espalda, encestó sin mirar, dribló a todo lo largo de la pista, lanzó una pelota al tablero y recogió su propio pase. Era fantástico. Anotó algo así como treinta y ocho puntos. Podría haber jugado a ciegas. Pistol Pete no ha jugado profesionalmente desde hace un tiempo y se pensaba que estaba como olvidado. Pero yo no me había olvidado de él. Algunas personas parecen haberse desvanecido, pero cuando de verdad se marchan es como si jamás se hubiesen desvanecido en absoluto»

Y Dylan tiene razón. Es como si nunca se hubiese marchado. Cuando un espectador piensa en ese ente abstracto y poderoso llamado NBA —esa especie de octavo arte que ha llegado a desafiar al propio Hollywood por el predominio en el espectáculo—, cuando mira esa liga de superestrellas que durante los ochenta forró las carpetas de adolescentes de medio mundo con las imágenes de un nuevo tipo de artistas que habían conquistado las canchas, ese espectador no ve a la NBA: lo ve a él. Incluso aunque no sepa que él una vez existió, aunque no le suene su cara y desconozca cómo se llamaba, pero él está allí, mirándonos con ojos tristes.

El espíritu de la NBA es su espíritu. Al menos el de la NBA ideal, aquella que muchos querrían recuperar de entre tanto músculo y tanto mate. A veces el deporte son números, y entonces interesa a las mentes dinámicas o a los niños más estudiosos de la clase. A veces el deporte es competición, y entonces interesa a los tertulianos de bar y a quienes viven de confeccionar titulares y portadas. Y a veces, pocas, el deporte es un arte: los términos «mejor» o «peor» ya no son los más importantes, sino «más bello» o «menos bello», «más inesperado», «más difícil» o incluso «más inexplicable». Entramos en la tierra de lo mágico, y entonces es cuando más nos interesa el deporte a quienes, como Dylan, nos empeñamos en seguir recordando al prestidigitador del peinado Beatle y los calcetines caídos.

«Me siento genial»

Esas fueron las últimas palabras que pronunció en su vida. Y cómo no, estaba con una pelota de baloncesto entre las manos. El objeto más importante de su existencia, el que más momentos de felicidad le había dado y también el que le terminaría robando muchos años de infancia y juventud. «Me siento genial», dijo sonriendo. Pero no transcurrió ni un minuto hasta que sus compañeros de partido lo vieron desplomarse y quedar tendido en el suelo, inconsciente. Ya nunca volvió a despertar. Eso fue todo. Acababa de morir Pete Maravich, el genio solitario, el artista retraído, el inventor de jugadas imposibles, el ídolo que nunca fue feliz. Era un 5 de enero de 1988. Había terminado una vida. Y empezaba una de las mayores leyendas en la historia de la NBA.

En las horas siguientes los noticiarios y periódicos que durante algunos años habían dejado de lado su nombre, eclipsado por el brillo de sus herederos y discípulos, se hicieron sorprendido eco de su repentina muerte. Nadie pudo entender la causa del fallecimiento hasta que no se le practicó la autopsia: descubrieron que el corazón de Pete Maravich padecía un raro defecto de nacimiento, un defecto que él mismo desconocía y con el que había convivido siempre. Una condición cardiaca de la que no tuvo noticia ni durante los partidos en el patio trasero de su infancia, ni en las competiciones de instituto o universidad, ni durante su carrera profesional. Algo que podía haberlo matado en cualquier circunstancia y en cualquier momento de su vida, cinco, diez o veinte años antes. De hecho, lo normal desde un punto de vista médico habría sido que hubiese fallecido durante sus años universitarios: la mayoría de pacientes de esa inadvertida malformación no viven mucho más allá de los veinte años.

Están condenados desde el mismo instante de venir al mundo a no ir mucho más allá de su adolescencia. Pero el caso de Pete Maravich fue distinto: él sí sobrevivió. Un tiempo más, al menos. Sin saber que estaba siempre en la cuerda floja y siempre bajo el terrible riesgo de morir en cualquier instante, le dio tiempo a esculpir su nombre en el Olimpo de la historia del deporte. Pudo haber muerto repentinamente en la cancha de los Boston Celtics o de los New York Knicks, ante miles de espectadores, o pudo haber muerto antes, en algún entrenamiento en el gimnasio de la universidad. Pero los dioses le concedieron una prórroga y se quedó con nosotros lo suficiente como para casi —casi— cumplir sus sueños de infancia y desde luego también lo suficiente como para dejar tras de sí una huella imborrable e iluminar un poco más nuestras vidas, las de aquellos que disfrutamos contemplando a otros hacer lo imposible. Él fue un creador de belleza, algo que nunca abunda lo suficiente en este mundo nuestro. Su corazón iba a fallar, estaba escrito en las estrellas, pero al menos deberíamos agradecer que lograse seguir latiendo durante algunos años de más porque ahora nos queda su legado.

Son of a coaching man

«Es duro cuando tu propio padre es también tu entrenador. Nunca sabes dónde acaba el uno y dónde empieza el otro»

Dicen que algunas personas proyectan sus sueños o frustraciones en sus hijos, y desde luego ese fue el caso de Petar «Press» Maravich, su padre y figura omnipresente en su vida que modeló su carácter y su destino. Press, hijo de un inmigrante serbio, había encontrado en el baloncesto una forma de escapar del que había sido su único destino posible: el acero. Para alguien nacido y crecido en la pequeña Aliquippa —un suburbio industrial de Pennsylvania— la existencia no contemplaba muchos más caminos que terminar desempeñando un duro empleo en la fundición local, el humeante antro que escupía fuego y vigas de metal, en torno al cual giraba toda la vida económica del pueblo.

Eran mediados de los años cuarenta; tiempos de posguerra y bonanza para los Estados Unidos, pero también de porvenires decididos de antemano para la gente de origen humilde. Como a menudo sigue sucediendo hoy, el futuro estaba predeterminado por dónde nacías y por cuál era tu familia. Press Maravich, como cualquier otro joven de la localidad, podía aspirar a conseguir trabajo en la fundición, un empleo que probablemente conservaría hasta la hora de jubilarse o morir; calor, fuego, humo y chispas que serían todo lo que vería durante el resto de su tiempo en la Tierra. Para muchos de sus congéneres, quizá, la seguridad de la acería constituía una opción aceptable. A fin de cuentas resulta fácil aceptar lo único que conoces y un puesto en la fundición era mejor que nada. Pero aquella resultaba ser una perspectiva poco estimulante para alguien como el inquieto Press, que albergaba un impulso creativo en su interior, un «algo» que no conseguía identificar pero que lo hacía detestar la idea de verse encadenado a una fábrica de por vida.

Visto así, fue afortunado, porque pronto encontró un salvavidas: su habilidad como jugador de baloncesto. Saber desenvolverse con el balón le permitió conocer otro mundo, el del deporte, y escapar a un monótono porvenir de obrero sin perspectivas. Entre 1945 y 1947 Press Maravich jugó dos temporadas como profesional en las ligas que existían por entonces, NBL y BAA, las mismas que un par de años más tarde se fundirían para dar origen a la NBA. Un muy breve periplo como jugador, pero que fue más que suficiente para abrirle las puertas del mundillo del baloncesto y le permitió convertirse en entrenador profesional; primero en pequeños equipos de instituto y más adelante en escuadras universitarias. No era un trabajo bien pagado, pero tampoco se hubiese hecho rico sudando en la metalurgia. Su nueva profesión se apoderó de él; el baloncesto le había salvado del acero y Press se lo agradeció vendiéndole su alma… y, más adelante, también el alma de su propio hijo.

«Mi padre pensó que yo había nacido para jugar al baloncesto. Cuando tenía siete años, me sentó y dijo: «Pete, estoy ganando noventa y seis dólares a la semana. No hay manera de que pueda pagarte la universidad. Pero si me dejas que te enseñe a jugar al baloncesto, obtendrás una beca. Quizá algún día jugarás al nivel profesional como yo lo hice. Quizá estarás en un equipo que gane el campeonato ¡y entonces te darán un gran anillo!» Mis ojos se iluminaron. De repente quería ese anillo más que ninguna otra cosa en el mundo, así que contraje un estricto compromiso con el baloncesto. Jugué entre seis y diez horas al día durante el verano. Cuando mis amigos se iban al lago a nadar, yo me quedaba en el gimnasio, a 40º, y trabajaba en mis tiros. Mi padre lo llamaba ‘deberes del baloncesto’. Me fui a la cama con un balón de baloncesto hasta que cumplí catorce años»

Desde que su hijo era muy pequeño, Press estuvo decidido a convertirlo en un gran jugador de baloncesto: a los siete años le enseñó los fundamentos del juego, aunque el niño ya había mamado baloncesto casi desde la cuna. Su padre le transmitió, qué duda cabe, una absorbente fijación por aquel deporte. También ayudó el temperamento competitivo del propio Pete, que se manifestó ya desde sus primeros años: cuando fallaba una canasta y su padre le hacía un comentario burlón al respecto, Pete no se desanimaba sino todo lo contrario. Enfurecido, agarraba el balón y seguía practicando ese mismo tiro una y otra vez hasta que lo perfeccionaba al máximo.

Su temprana obsesión por el basket se tradujo en muchas conductas inusuales. Se convirtió en un niño decididamente singular. A veces dormía usando el balón como almohada, incluso estando como visitante en casas ajenas, como rememorarían después —y no sin cierta perplejidad— sus amigos de la infancia. Iba a todas partes botando su balón de baloncesto. Literalmente, a todas partes. Incluso a una sala de cine… no pocas veces le llamaron la atención porque era incapaz de dejar de botarlo mientras se proyectaba la película de turno.

Se sentaba en una butaca junto al pasillo, lo botaba con la mano derecha y al cabo de un rato se cambiaba de butaca para poder botarlo con la izquierda. Y así seguía botándolo, por todas partes, quieto o en movimiento. El mundo entero era una cancha de baloncesto. Incluso en el coche de su padre y mientras iban en marcha, Pete sacaba el brazo por la ventanilla y botaba el balón sobre el asfalto; cuando se cansaba de hacerlo con un mismo brazo cambiaba de ventanilla para seguir practicando con el brazo contrario.

La extraña imagen del automóvil de los Maravich atravesando muy despacio la calle mientras un bracito infantil se asomaba y botaba el cuero a lo largo de la calle terminó siendo una estampa habitual en el vecindario. Incluso aprendió a montar en bicicleta mientras seguía botando la pelota. Tal era su entusiasmo y dedicación por entrenar que se levantaba un par de horas antes de que empezaran las clases, para poder acudir a la cancha de la escuela. Tras las clases volvía a la cancha y seguía entrenando hasta que no le quedaba más remedio que marcharse a casa. Incluso sus compañeros de equipo encontraban agotadora y excéntrica su obsesiva rutina. Uno de ellos recordaba tiempo después que no había forma humana de sacarlo de la pista:

—«Pete, vámonos a casa ya»

—«Espera, deja que practique este tiro y en cuanto falle uno, te prometo que nos vamos»

—«Bien, ok»

Más de ciento setenta tiros después, Pete aún no había fallado.

Pero aquella pasión por el juego camuflaba sus carencias e inseguridades en otros aspectos de la vida. Era un niño más bien retraído, raro, que no se sentía demasiado cómodo en las situaciones sociales habituales. El pequeño Pete Maravich no tenía demasiada autoestima y no era muy popular entre el resto del alumnado. La incomprensión era mutua, él tampoco los entendía a ellos. Aunque tenía amigos, las estructuras de relaciones propias de su edad y las convenciones del sistema social de un colegio se le escapaban. Desarrolló una marcada tendencia a aislarse. Era introvertido y poco comunicativo: aquella fue una característica de su personalidad que lo acompañaría durante toda su vida. Sólo sobre la cancha —haciendo lo que más le gustaba y mejor dominaba— parecía completamente libre, verdaderamente feliz de ser él mismo.

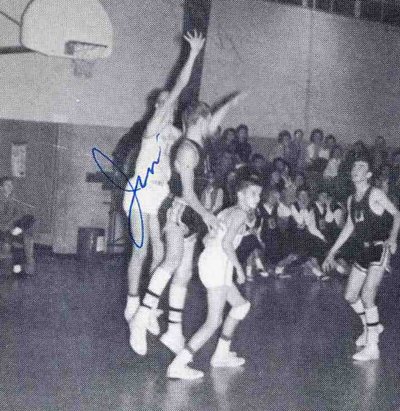

No es extraño, pues, que tuviera que ser el baloncesto lo que le diese sus primeras satisfacciones y recompensas, con lo cual quedó atrapado en el juego para siempre. Toda aquella obcecación con el entrenamiento y la práctica, unida a un talento natural considerable, empezó a dar frutos espectaculares. Incluso en época escolar su habilidad con la pelota empezó a llamar muchísimo la atención. Aquel niño no era normal. En 1960, a la edad de trece años, su portentosa técnica y su inagotable inventiva se manifestaban de manera deslumbrante, especialmente teniendo en cuenta que no había entrado de lleno en la adolescencia y que todavía era demasiado bajito y enclenque para el deporte de la canasta.

Pero era tal su torrente de genialidad que poco importaba su físico: podía driblar a jugadores mucho más altos y fuertes que él, podía rodearlos a una velocidad endiablada para tirar a canasta y encestar. Podía pensar rápido, podía lanzar pases que dejaban helados a los defensores. De hecho era tan bueno que aun con el hándicap de poseer un cuerpecillo insignificante empezó a jugar en el equipo titular del instituto… cuando todavía no tenía edad para asistir a sus clases. Una vez en aquel equipo no dejaría de asombrar a todos. Se convirtió en el suceso paranormal favorito de los institutos de la región. A la gente del pueblo y a los equipos rivales les costaba creer lo que veían. Un entrenador rival llegó a parar el juego para decir en voz alta al banquillo contrario «muy bien, ¡tiempo muerto! ¿¿Quién demonios es este chico??». Pete Maravich era algo especial. Algo que aquellos espectadores de modestos partidillos de instituto no habían contemplado antes y no volverían a contemplar después. Varios testimonios de aquella época —entrenadores, compañeros, rivales— coinciden en la idea: Pete Maravich fue el jugador con mejor manejo del balón que nunca habían visto, antes o después.

Aunque aquello no evitaba que Pete siguiera atormentado por sus complejos: como era más joven que sus compañeros de equipo y aún no estaba físicamente desarrollado, siempre llegaba tarde a los entrenamientos para no tener que desnudarse frente a ellos en el vestuario. Aquello acentuaba su actitud esquiva y solitaria, la que se prolongaría de uno u otro modo a su carrera profesional; a veces por elección propia, a veces como respuesta a un entorno hostil.

Sin embargo, a decir verdad, en el equipo del instituto el entorno terminó teniendo poco de hostil. Pete empezó a volver locos a los espectadores de aquellos partidos escolares: alumnos, padres y curiosos que se acercaban a observar sus apariciones… todos respondían a su juego con ruidosa exaltación. Aquel chavalín era extraordinario, sencillamente extraordinario. Usaba trucos que solamente solían emplear los profesionales. Por si fuera poco, también comenzó a hacer cosas que nadie en sus todavía reducidas audiencias podía haber visto hacer a otro jugador, ni siquiera en las grandes ligas como la NBA. Por aquellos años, Oscar Robertson, el «Gran O» —uno de los mayores ídolos de Pete— estaba apenas comenzando su prodigiosa andadura en la NBA, por citar un buen ejemplo. Y por extraño que pareciera, aquel adolescente de un instituto perdido en mitad del país estaba ofreciendo unas exhibiciones técnicas más propias de los grandes nombres que jugaban en las mayores escuadras de la nación.

Fue precisamente en aquellos días de instituto cuando Pete se ganó su famosísimo apodo, cuyo origen no deja de resultar curioso. Jugando con su cuerpo pueril entre grandullones repletos de testosterona, el esmirriado Pete tenía que recurrir constantemente al ingenio para salir adelante. Apenas tenía fuerza en sus escuálidos brazos para efectuar un pase largo o un tiro lejano desde el pecho, la técnica habitual. Así que buscó una manera distinta de poder enviar el balón a bastante distancia, lanzándolo desde la cintura, de abajo arriba, como quien tira una bola de bowling. Aquella curiosa manera de lanzar pases desde su cadera —y que como decíamos siguió empleando ocasionalmente durante toda su carrera profesional— recordaba al movimiento que hacían los cowboys del cine al disparar su revólver. Aquel pequeño jugador enviaba la pelota desde la cartuchera, desenfundando como si fuese el sheriff de una película de John Ford. El apodo llegó, pues, por sí solo: acababa de nacer «Pistol» Pete Maravich.

El más grande jugador universitario que el mundo ha visto

«Pete Maravich tenía la habilidad de hacer sobre la pista de baloncesto cualquier cosa que fuese posible y que él quisiera hacer» (Scotty Robinson, entrenador)

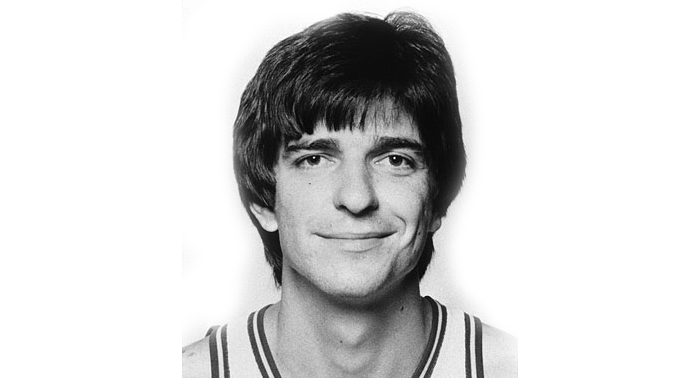

Al terminar su paso por el instituto, Pete Maravich ya había madurado físicamente. Siguió siendo un tipo más bien flacucho, pero creció hasta una estatura conveniente para su puesto de base, 1’96. Su inconmensurable talento se había unido, por fin, a la envergadura propia de un verdadero baloncestista. Aquello era lo que le faltaba para terminar de elevarse varios escalones (no: muchos escalones) por encima de sus compañeros de equipo o de sus rivales. Cuando una altura adecuada acompañó a su fabulosa destreza ni siquiera parecía ya que estuviese practicando el mismo deporte que los demás chavales, era como si hubiese caído de otro planeta.

Su juego en la etapa final del instituto, cómo no, deslumbró por completo a los observadores que buscaban posibles fichajes para sus universidades, que se acercaban para evaluar su potencial y redactaban sus informes completamente incrédulos ante lo que habían tenido ocasión de contemplar. Pete Maravich salió del instituto convertido en una cotizada pieza para los equipos universitarios de todo el país. Su repertorio técnico no se parecía al de ningún otro jugador que los ojeadores pudiesen recordar. Era un auténtico diamante en bruto, la clase de joven fenómeno que se da una o dos veces en toda una generación como mucho… si es que se da en absoluto. Pistol Pete tenía las puertas abiertas en absolutamente cualquier campus universitario que dispusiera de una cancha con dos canastas. Podía señalar cualquier «college» en el mapa y sabía que sería, no ya aceptado, sino bienvenido como un Mesías por los responsables de la sección de baloncesto. Todo entrenador de la liga universitaria estadounidense (NCAA) hubiese dado cualquier cosa por tenerlo en su equipo. Incluido, cómo no, su propio padre:

—«Si no firmas esto, no vuelvas a pisar mi casa»

«Esto» era la inscripción en la LSU (Universidad del Estado de Louisiana) donde Press Maravich, el padre de Pete, ejercía como entrenador. Así, con esa dura frase, le puso las cosas claras a su prometedor hijo, quien por entonces contaba con dieciocho años. Su padre quería tenerlo en su equipo a toda costa y se lo planteó en términos de ultimátum. Pete, claro, firmó. Qué remedio. Así que no se marchó a ninguna de las grandes universidades con grandes equipos y se quedó en la modesta escuadra de Lousiana jugando durante cuatro años bajo la batuta de su propio padre. Serían pese a todo los años más felices de su vida. A su llegada nadie pudo acusarle de ser un «enchufado» de papá entrenador, porque desde el mismo instante en que pisó una cancha quedó claro que estaba en otro nivel y que los jugadores universitarios eran algo que ya por entonces le quedaba pequeño. Más aún en la División del Sudeste, no particularmente potente en comparación con el resto del país. Años más tarde Pete Maravich hizo algunas grandes cosas en el baloncesto profesional, pero fue sobre todo en la NCAA donde escribió una página única en la historia del baloncesto. Es más: cambió el baloncesto universitario.

Porque la suya fue una andadura de película. Tal cual. Como en esos argumentos de melodrama juvenil en donde de repente aparece un chaval enclenque y de aspecto anodino que para sorpresa de todos resulta capaz de las filigranas más inverosímiles. Todo muy hollywoodiense e increíble cuando lo vemos en un film, que nos parecería una burda exageración si estuviese escrito en un guión de cine. Pues bien, así, precisamente así, sucedió todo. Su juego era demasiado excepcional como para parecer real… pero lo era.

Cincuenta puntos, catorce rebotes y once asistencias en su partido de debut bastaron para dejar a todos los asistentes completamente atónitos. Y no sólo por los números en sí, sino por la forma en que los obtuvo. Nunca habían visto jugar a nadie de aquella manera. ¿Éste es el hijo del entrenador? ¿Qué le ha dado de comer? ¿De dónde ha salido? ¿Es esto siquiera posible? Maravich tenía todo un arsenal de filigranas técnicas inesperadas y deliciosamente aberrantes que como decíamos ni siquiera se habían visto entre los profesionales. Su visión del juego y su rapidez mental apabullaban a sus contrarios e incluso a sus propios compañeros de equipo: no pocos de sus pases terminaron golpeando en plena cara a algún colega que no había sabido leer su enésima jugada imposible, que no estaba preparado para recibir un balón que le aparecía de la nada sin saber muy bien cómo. Pete Maravich era un prestidigitador, un mago, un brujo. Los espectadores locales comenzaron a tener la sensación de que estaban asistiendo a un espectáculo irreal, y muy pronto esa sensación se transformó en otra cosa: la certeza de estar siendo testigos de algo histórico.

«Tan pronto como ponía sus manos sobre el balón, tenías miedo de apartar los ojos de él… porque cualquier cosa podía estar a punto de ocurrir»

Así lo recordaba un antiguo compañero de universidad, que fue uno de los tantos que rápidamente engrosaron el creciente público. Y como en esas películas inverosímiles que comentábamos, unas canchas que habían estado vacías comenzaron a llenarse hasta los topes de nuevos espectadores atraídos por el alboroto que estaba despertando aquel chaval de peinado a lo Beatle, que siempre llevaba los mismos calcetines gruesos y medio caídos. El baloncesto universitario había estado en horas bajas durante bastante tiempo, especialmente en el sur, donde las secciones de aquello que llaman «football» copaban por completo la atención popular en los campus. En la Conferencia del Sudeste los partidos de basket se habían celebrado tradicionalmente ante unas gradas casi vacías. Pistol Pete cambió aquello. Un poderoso boca a boca y la oportunidad de contemplar en acción a aquel fenómeno de la naturaleza, consiguieron que las canchas fuesen llenándose incluso cuando visitaba las universidades rivales. Empezaron a formarse colas cada vez que Pete Maravich acudía a enfrentarse al equipo local. Un nuevo espectáculo había surgido en el sur de los EE. UU.

Y Pete amaba toda aquella atención. Cuanto más lo jaleaba el público, intentaba jugadas más enrevesadas. Su magia, un torrente de creatividad sin fin, le valía sonoros aplausos primero, tormentosas ovaciones después, e histeria desatada más adelante. La LSU no ganaba muchos partidos —un solo jugador no puede obtener victorias si no cuenta con un equipo sólido— pero a sus seguidores les importaba bien poco. Todo lo que querían era contemplar a Pistol Pete en acción, ganase o perdiese su equipo. Sus habilidades individuales eran el reclamo, un motivo más que suficiente para pagar una entrada y sentarse a experimentar de primera mano las maravillas de aquel talento: ¿qué hará hoy? ¿A cuántos defensores humillará? ¿Con qué nueva maniobra de ciencia-ficción nos deleitará?

Era un ídolo en Lousiana y un fenómeno incipiente en el resto de la nación. Disfrutó mucho de todos aquellos halagos y de la respuesta eufórica del público. Por primera vez en su corta vida se sentía reafirmado. Hey, ahora era lo bastante buen jugador como para ser querido. Ya no era el chaval rarito que se oculta en un rincón y al que los demás miran con una mezcla de extrañeza y cierto desprecio; ahora era el ídolo, al que la gente jaleaba, al que las chicas se querían acercar, al que se aplaudía y se reconocía con entusiasmo. Recibía afecto, recibía palmadas en la espalda y ya no tenía por qué sentirse solo. Por primera vez era parte integrante de la red social que le rodeaba, y una parte importante además. Había encontrado el papel que le daba sentido a su vida y le proporcionaba rachas de verdadera alegría que antes rara vez había conocido: el papel de héroe del baloncesto. Aquel era su sitio. Era una sensación maravillosa, uno de los pocos periodos de su vida en que llegó a experimentar algo parecido a una seguridad emocional, a un amor propio con el que podía escapar de la torturante sensación de inferioridad y rechazo. Lo querían y él consiguió quererse a sí mismo, aunque fuese sólo por unos años. Además, su ambición deportiva crecía con su gloria universitaria:

«Quiero llegar a la NBA y ser el primer jugador que firme un contrato por un millón de dólares»

Números, números y más números

No era una bravuconada. Sabía que podía conseguirlo, porque básicamente estaba jugando como nadie había jugado en la NCAA hasta entonces. Durante su primer año como novato sus números no fueron contabilizados oficialmente—las reglas de la NCAA lo impedían por entonces— así que sus cifras en aquella temporada no se tienen en cuenta a la hora de redondear sus estadísticas universitarias. Pero poco importa. Sus tres temporadas siguientes no fueron distintas a la primera y constituyeron la carrera universitaria más brillante que hubiese tenido nunca un jugador. Hablemos de récords, porque Pistol Pete rompió todos los récords de anotación en el baloncesto universitario, estableciendo algunas marcas que muy probablemente no veremos igualar durante nuestras vidas, y es posible que tampoco durante la siguiente generación… y ya se verá si alguien lo consigue alguna vez.

Decíamos que el primer año —donde fue el máximo anotador de la liga con unos apabullantes 43 puntos por partido— no quedó oficialmente incluido en sus estadísticas. Y decíamos también que poco importa, porque también terminó cada uno de los tres años siguientes como máximo anotador de la NCAA a nivel nacional (un triplete que, excepto él, únicamente ha conseguido su admirado Oscar Robertson). Aquellas tres temporadas siguen siendo hoy en día las tres primeras en la lista histórica de mayores promedios de anotación universitaria. Tomadas en conjunto, Pete Maravich finalizó su periplo con un promedio global de 44’2 puntos por partido. Algo que ningún jugador universitario había conseguido antes y se piensa que ningún otro va a poder conseguir en el futuro. Para que nos hagamos una idea de la enormidad de esta cifra, el segundo clasificado histórico (Austin Carr) terminó con un promedio total de 34.6 puntos por partido… ¡eso son diez puntos menos por partido de lo que consiguió Pistol Pete!

Cifras que resultan aún más alucinantes si tenemos en cuenta que Maravich las consiguió antes de que se estableciese la regla del tiro de tres puntos, porque se caracterizaba precisamente por su puntería en los tiros lejanos, a los que recurría con frecuencia aunque por entonces sólo valiesen dos puntos. Alguna vez se ha hecho un cálculo de las anotaciones que podría haber obtenido de haber existido la regla de los tres puntos, y su medía anotadora podía haberse disparado desde los ya astronómicos 44’2 puntos hasta unos inhumanos ¡57 puntos por partido! Algo verdaderamente asombroso. Un antiguo entrenador lo resumía así:

«Si hoy en día quieres superar su récord, dado que entonces no había tiros triples, todo lo que has de hacer es encestar quince triples por partido, en todos y cada uno de los partidos de tu carrera universitaria. Pero nadie va a conseguirlo jamás»

Pese a no contabilizarse todo lo que anotó en su primera temporada como novato —algo que también le pasó a otros grandes nombres como el propio Robertson—, también es el líder histórico en el total de puntos anotados. Maravich acumuló en los tres años restantes un total de 3667 puntos. Eso le sitúa en el absoluto número uno con (atención) más de 400 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Freeman Williams, que logró 3249 puntos… pero que los logró en cuatro años. Es decir, Maravich le saca 400 puntos al jugador que más se le ha acercado, ¡habiendo contado una temporada completa de menos! Y si alguien pensare que Maravich obtuvo estas cifras imposibles a base de lanzar a canasta como un loco sin ningún tipo de criterio —ya que no tenía la envergadura de un Wilt Chamberlain— cabe recordar que su porcentaje total de acierto en tiros de campo fue de un respetable 43’8. No tiraba tan a lo loco. Era, sencillamente, un prodigio ofensivo como nunca se había visto en los campus estadounidenses.

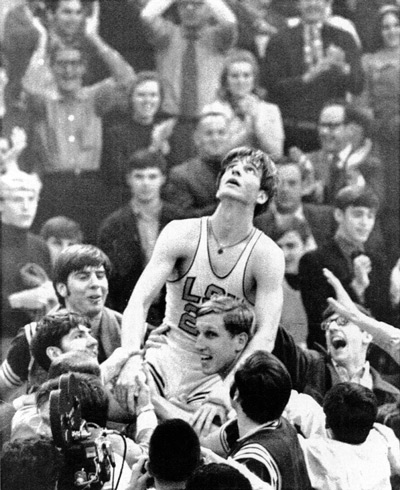

No, Louisiana no ganó nada (como dijo un jugador rival de aquellos tiempos, «en los seis partidos que jugamos contra LSU, Pete promedió cincuenta puntos por partido… pero nosotros ganamos los seis partidos»), sin embargo Pistol Pete se convirtió en un héroe local de proporciones épicas y en una figura deportiva de renombre nacional, pese a no haber abandonado la universidad gozaba de una fama que empezaba a ser comparable con la de grandes iconos del deporte profesional. En su último partido universitario lo subieron a hombros y le dieron una apoteósica despedida, con una gran pancarta que rezaba «Pete Maravich nº1» ya que se había convertido en el más grande anotador que hubiese pisado jamás la NCAA.

Cabría discutir si se puede considerar a Pete Maravich el más grande jugador universitario de la historia del baloncesto norteamericano o si hay que valorar, por ejemplo, factores más allá de la anotación como el dominio apabullante de un joven Lew Alcindor —a quien conoceríamos más adelante como Kareem Abdul-Jabbar—, quien seguramente es el principal candidato a disputarle ese papel a Pistol Pete. No pocos sitúan a Alcindor primero en la lista. Es una cuestión que puede discutirse, pero eso es lo de menos ahora. Lo importante es esto: no cabe duda de que Pistol Pete supuso una inyección de adrenalina para el deporte universitario en general y para el baloncesto de la NCAA en particular. Su manejo del balón —que para algunos no ha llegado a tener paralelo— y su estilo de fantasía transformaron aquel ignorado baloncesto de facultad en un gran espectáculo de primer orden. Pistol Pete jugaba para agradar al público y no sólo agradó, sino que consiguió enloquecerlo. Su gloria universitaria no tuvo parangón con la de ningún baloncestista amateur que el mundo hubiese conocido. La universidad, demostró él, podía producir superestrellas como las ligas profesionales. En 1970 y a punto de cumplir veintitrés años llegaba el momento de saltar a la NBA. El difícil paso que separa a los grandes universitarios de los grandes jugadores de verdad. No todos los grandes universitarios consiguen triunfar como profesionales.

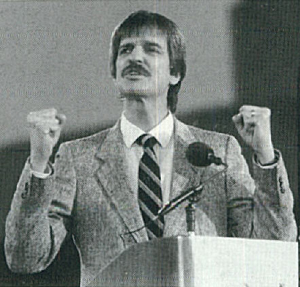

Transformado de antemano en una figura del deporte estadounidense y despertando una vibrante expectación en torno a su llegada a la liga de los mayores, Pete Maravich fue elegido en la tercera posición del draft de 1970 por los Atlanta Hawks en mitad de un más que considerable revuelo mediático. Como él mismo había predicho años atrás, siendo aún un adolescente, firmó un contrato no de un millón sino de casi dos millones de dólares de la época. Lo nunca visto. El mejor jugador universitario de la historia aterrizaba en la liga más grande de la Tierra y firmaba el mayor contrato de todos los tiempos. Estaba dispuesto a tomar la NBA al asalto. Quería aquel anillo dorado del que su padre le había hablado cuando tenía siete años. Uno de los momentos más emotivos de Pete Maravich ante una cámara, no por su expresión facial o por su tono de voz, sino por su sinceridad y sobre todo porque hoy sabemos lo que significaba para él, fue el día en que ya siendo profesional declaró:

«No soy una persona avariciosa. No me preocupa tener diez anillos. Sólo quiero uno»

Aquel era el gran sueño de su vida; el anillo era su Santo Grial, lo que lo había mantenido pegado a un apelota desde los siete años. Y no, nunca lo consiguió.

Es más, las cosas no le iban a resultar nada fáciles en la NBA. Sabemos que nunca fue consciente de la amenaza mortal que latía silenciosa en su maltrecho corazón, pero sí experimentó los sinsabores de una liga profesional que no estaba preparada para el advenimiento de una personalidad semejante. Se abrían unos años complicados frente a él. Su juego fue incomprendido y su figura —aun con sus notables logros individuales— no terminó de encajar. Fue un ídolo, pero un ídolo adelantado a su tiempo, acostumbrado a un juego de fantasía que en el ámbito profesional no agradaría a todo el mundo. Alguien tenía pagar el precio por facilitar el amanecer de una nueva era, el advenimiento de un nuevo baloncesto.

Alguien tenía que abrirle camino a futuros artistas como Magic Johnson o Larry Bird. Y ese precio lo pagó él. Además estuvo la mala suerte. La mala suerte en lo deportivo y en lo personal. Para alguien que sólo había conocido la felicidad a través del baloncesto, ¿qué ocurriría si el baloncesto fallaba? Antes de que pudiera darse cuenta resurgirían las carencias de su infancia, los desajustes de su familia y los demonios de su propio interior. Pistol Pete, la superestrella, iba a volver a dejar paso a aquel pequeño Pete Maravich, el niño huidizo e inadaptado que, incómodo, lanzaba una mirada triste a su alrededor mientras buscaba un rincón oscuro donde esconderse.

«Desde que tenía siete años la gente me decía: gana todo lo que puedas. Gana, gana, gana… llega a lo más alto, ya seas el presidente de una compañía o una superestrella. Mira, Pete, una vez llegues a eso, una vez tengas todo el dinero, las grandes casas, los coches, los yates; una vez tengas el poder… puedes sentarte junto a tu piscina y agitar los dedos de los pies en el agua mientras sostienes una bebida en la mano diciendo: ‘qué gran vida’. Y bien, amigos míos, eso es lo que yo hice. Y era tan desgraciado. Tan desgraciado. Subía en mi Porsche y lo conducía a 200 Km/h atravesando el puente. Tantas veces me venía la idea del suicidio a la cabeza. Todo lo que tenía que hacer era simplemente girar el volante unos diez grados… y ya está, sería historia. Todo el mundo diría: ‘vaya accidente, ¿no es terrible lo que le acaba de ocurrir a Pistol Pete?’. Pero no pude hacerlo. No tuve suficientes agallas. (…) Era como aquel día cuando tenía diecinueve años y estaba tendido en un aparcamiento, después de haber sido golpeado con porras por la espalda. Una chica vino hacia mí, yo estaba todo ensangrentado, tumbado en mi propio charco de sangre, medio inconsciente. Y ella cogió una pistola, la puso en mi boca, colocó las manos sobre el gatillo y dijo: ‘Pistol Pete, estás muerto’. Y recuerdo estar pensando: ‘Dispara. Hazlo. Ya no tendré nada de lo que preocuparme. Habrá solamente paz. Me habré ido, eso será todo: borrado de la existencia’. Pero Dios intervino y la pistola no funcionó»

Había batido todos los registros de anotación del baloncesto universitario con unas diferencias insultantes sobre el resto —diferencias que cuarenta años después siguen intactas— y habia establecido unas marcas de puntuación que son consideradas literalmente imposibles no ya de superar, sino de igualar. Además, sus canastas inverosímiles y sus pases acrobáticos habían provocado el delirio del público allá donde su equipo universitario había jugado. Sí, estaba en lo más alto.

Y sin embargo había un poso de continuo dolor en su interior. Tal vez fuese la total falta de autoestima. O la compleja relación con su padre, quien a la vez era su duro entrenador. O las carencias emocionales de su infancia. O la tremenda presión por cumplir unos sueños grandilocuentes que, en el fondo, eran sueños heredados que su progenitor había proyectado en él. Nadie lo sospechaba por entonces, pero el idolatrado Pistol Pete, el rey del campus, era un individuo infeliz.

Una noche de 1968, cuando tenía alrededor de veinte años, Pete Maravich fue a un bar para conocer a alguna a chica, cosa que hacía con facilidad desde que se había convertido en una enorme estrella del deporte universitario. Era famoso, alto y atractivo. Pero aquella vez se puso a hablar con la chica equivocada. Ella no había acudido sola al local y su acompañante no vio con buenos ojos que la estrellita del campus intentase ligarse a su novia. El joven Maravich terminó viéndoselas con un enfurecido individuo que le profería insultos y amenazas. Pete salió al parking y esperó a que el otro tipo saliera también, estaba decidido a estamparle un puño en la cara.

Cosas de un chaval joven; que levante la mano quien nunca ha cometido estupideces semejantes en sus años mozos. Cuando vio aparecer al individuo, que estaba aún berreando como un descosido, Pete se encaró con él. Pero no vio a un segundo tipo —cómplice del primero— que se le acercó por la espalda y lo derribó a traición con un golpe de porra. Iban armados, no eran unos simples borrachines camorreros. Una vez en el suelo cayó sobre Pete una lluvia de golpes que lo dejó completamente ensangrentado, inmóvil, casi a punto de perder el conocimiento. De repente, mientras estaba allí tendido, una mujer se le acercó y se arrodilló junto a él. Era amiga de los autores de la paliza… y tampoco traía buenas intenciones. Le sonrió maliciosamente, y después le puso el cañón de un revólver en la boca. La mujer dijo en un susurro: «Eres hombre muerto, Pistol Pete, ¿qué te parece eso?».

Pero él no dijo nada.

Si ella hubiese podido leer los pensamientos de Pistol Pete —la gran estrella universitaria— mientras estaba tendido en el suelo, cubierto de sangre y con un revólver a punto de desparramarle los sesos por el asfalto, no lo hubiese podido creer. Ella no imaginaba lo que en realidad estaba pasando por la mente del célebre jugador: «Empecé a pensar en toda la basura de mi vida y en cómo un mero apretón del gatillo podría hacer que todo desapareciera. Ya no sufriría más decepciones. Ya no tendría que seguir esforzándome por conseguir un anillo de campeón. Pensé que finalmente tendría paz si ella apretaba el gatillo». Estando a las puertas de la muerte, no podía decirse que aquellos fuesen los pensamientos normales propios de un joven triunfador. Ella apretó el gatillo. El revólver se encasquilló. Pete Maravich pudo haber muerto aquella noche —como pudo haber muerto cualquier otra noche, teniendo un corazón maltrecho de nacimiento— pero sobrevivió al incidente.

Sus heridas físicas se recuperaron rápidamente. Pero las heridas psicológicas eran mucho más profundas. Y no tenían nada que ver con el trauma del momento. Porque no había sentido miedo cuando le apuntaron con un arma; Pete Maravich había deseado que le disparasen. Resulta extraño, ¿verdad? Sobre todo en un joven que tiene éxito, fama, mujeres y un futuro brillante repleto de dólares y triunfos.

NBA: entrando por la puerta grande… con mal pie

«Fui a la Universidad del Estado de Louisiana e hice lo que sé hacer. Todavía acumulo unos cuarenta o cincuenta récords. Hice más de 44 puntos por partido. Por aquel entonces eso era un montón de puntos. Es increíble la popularidad que tenía y que seguía creciendo constantemente. Todo, lo tenía todo. De hecho, en 1970 firmé el contrato más grande en la historia del deporte. El récord sólo duró unos treinta días; entró en el libro Guinness y después algún jugador de fútbol europeo consiguió más dinero que yo. Pero había cumplido un sueño. Recuerdo estar sentado en la conferencia de prensa con Howard Cosell, con cuarenta y dos micrófonos delante de mí, diciendo: ‘ya he llegado’. He llegado. Ahora todo lo que necesito es ese anillo. Cuando consiga ese anillo, conseguiré mi felicidad, todo en la vida, el éxito total. Seré feliz el resto de mis días sobre la Tierra. Eso es lo que decía de puertas afuera. Eso es lo que seguí diciéndome a mí mismo. Pero mi vida fue gradualmente de mal en peor.»

Llegó a la NBA en 1970, con veintidós años de edad. Los Atlanta Hawks lo eligieron en tercera posición del draft, provocando un considerable revuelo mediático y el fogoso entusiasmo de la afición local. Firmó un contrato millonario cuyas cifras resultaban completamente inverosímiles en aquellos tiempos. Como él había predicho siendo un adolescente, fue el primer baloncestista en firmar con un equipo de la NBA por un millón de dólares de la época, que finalmente fueron casi dos millones. Desprendía estrellato por todos los poros. Incluso antes de haber pisado una cancha profesional por primera vez ya estaba filmando anuncios publicitarios en los que prestaba su tupido peinado a lo Beatles para promocionar alguna marca de champú. Ni un solo minuto jugado sobre las pistas de la NBA y ya se lo podía ver en anuncios: a eso se le llama tener potencial mediático. Algunos lo llamaron, no sin razón, «el Elvis del baloncesto». Parecía haber descendido sobre Atlanta directamente de los cielos: era la estrella perfecta. Joven, carismático, talentoso, y con un don especial para gustar al público, para despertar sus simpatías. Y por qué no decirlo: además era blanco, lo cual tenía enormes implicaciones comerciales en una NBA donde los afroamericanos ya estaban mostrando una clara superioridad.

Así que Pete Maravich tenía todo lo que los directivos de cualquier equipo podían soñar en un nuevo fichaje. Pero era todo demasiado perfecto como para durar mucho tiempo. En lo que nadie pareció reparar fue que en realidad el fichaje de Maravich por Atlanta era un fichaje contra natura. Para empezar ya contaban con un jugador de alto nivel, Lou Hudson, que desempeñaba funciones similares a las de Maravich. Contratando a Pistol Pete los directivos sólo consiguieron crear una competencia innecesaria entre un sólido jugador consagrado y un novato muy prometedor pero sin experiencia en la NBA que peleaban por el mismo puesto.

Maravich llegaba con la vitola de titular pese a no haber jugado nunca como profesional, pero también Hudson era un titular indiscutible. Lo ideal era que las dos estrellas del equipo hubiesen encontrado una manera de compaginarse, pero aunque jugaron juntos muchos minutos no llegaron a formar un dúo bien avenido. Para colmo, los estilos de ambos eran completamente opuestos. Maravich era el Mozart de las canchas, un prodigio técnico y estético, siempre improvisando, siempre intentando lucirse con la jugada más difícil y enrevesada, todo para complacer al público y para divertirse él mismo. Como suele decirse, por amor al arte. Para Pistol Pete el baloncesto era tanto un espectáculo como una competición… una mentalidad que estaba diez años avanzada a su tiempo. Maravich encarnaba el famoso showtime que haría célebre a la NBA durante los años ochenta, sólo que él no había nacido en el momento indicado. Era fantasioso, creativo, imaginativamente caótico… un verdadero artista en el sentido literal de la palabra, debatiéndose antes de que la edad de los artistas empezase. ¿Para qué hacer las cosas sencillas cuando puedes hacerlas bonitas?

«Pete era un Globe Trotter. Practicaba cosas un día sí y el otro también. Y había una especie de fuego en él… pero después era, en realidad, un tipo dulce» (Earl Monroe)

Aquella actitud no gustó ni a sus nuevos compañeros ni a su nuevo entrenador. Lou Hudson era un jugador tradicional que primaba el juego útil sobre el juego vistoso, la estrategia sobre la improvisación, y que consideraba las alocadas virguerías de Pistol Pete casi como una afrenta. No era el único. Los otros jugadores importantes del equipo estaban acostumbrados al estilo conservador de Hudson, mientras que la compleja visión del juego y los pases imprevisibles de Maravich les resultaban difíciles de entender e incluso les irritaban. A nadie le gusta estar ahí, plantado en mitad de la pista ante miles de espectadores y de repente ser golpeado en la cara por un balón sólo porque no has sabido interpretar el pase de un compañero que está pensando en otro nivel, jugando a otra velocidad… y que para colmo es un novato. No, a los jugadores de los Hawks no les gustaba aquello. Durante lso partidos de pretemporada terminaban pareciendo estúpidos: «¿qué pasa, es Pistol Pete demasiado listo, demasiado bueno y demasiado rápido para ti?»

Pero había más. A los curtidos jugadores profesionales de los Hawks también les soliviantó, y mucho, que aquel novato recibiese un salario diez veces superior a la media de la NBA. Pensaron que no se lo había ganado porque ¡acababa de salir de la universidad! ¿Por qué le pagaban aquella exagerada cantidad de dinero si jamás había jugado ni un minuto en la NBA? Para colmo, la mayoría de los jugadores del equipo era negros, lo cual creó una delicada situación de racismo inverso en el seno del vestuario. ¿Quizá tenía un contrato millonario sólo porque era blanco? Se empeñaron en ver a Maravich como el «niño blanco rico» que estaba ocupando un lugar que no le correspondía, aunque Maravich era de origen muy humilde —recordemos que nunca hubiese podido pagarse una universidad— y únicamente empezó a ser rico a raíz de firmar aquel contrato.

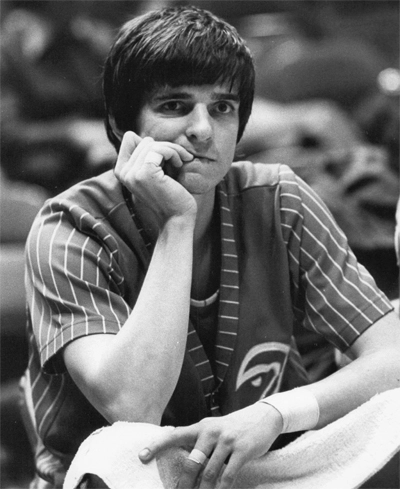

En definitiva: su fichaje no fue bienvenido por sus nuevos compañeros, quienes le hicieron el vacío en el vestuario nada más llegar al equipo. Al sentir el rechazo de los demás jugadores y en cierto modo también del entrenador, Pete Maravich se defendió del único modo que conocía: aislándose de todos. Así que, para poner la guinda al asunto, el resto de jugadores empezó a considerarlo además un tipo raro. Volvía a ser el niño inadaptado, tristón y marginado en un rincón del vestuario, como diez años atrás. Volvía a estar fuera de sitio, a sentirse infeliz. Y ni siquiera había empezado la temporada.

El año anterior a su fichaje los Atlanta Hawks habían tenido una temporada aceptable. Pero el aterrizaje de la nueva estrella enrareció el ambiente. La química en el vestuario sufrió un desequilibrio y aquello afectó al rendimiento del equipo. Y eso que Maravich no tuvo una mala temporada de debut. No obtuvo el premio al Rookie del Año como muchos habían esperado de él, pero sí fue uno de los mejores debutantes. Tampoco fue máximo anotador del equipo (lo fue Hudson) pero sus números nbo estaban nada mal para un novato: 23’2 puntos y 4’4 asistencias por partido. Además tuvo algunas actuaciones individuales sobresalientes: 44 puntos contra Cincinnati, 41 contra Buffalo, y otros 40 puntos nada menos que contra los potentes New York Knicks de la época (uno de los equipos con la defensa más fuerte, y también uno de los equipos contra los que Maravich solía hacer mejores partidos, quizá por querer demostrar su talento ante una gran defensa).

Pero todo aquello no bastaba. Las expectativas previas a su debut habían sido tan altas que muchos —especialmente en la directiva y la prensa— no le perdonaron que el equipo no funcionase bien. Ni siquiera su condición de rookie parecía ser un atenuante. Los Atlanta Hawks acabaron con un registro negativo de victorias frente a derrotas (36-46) que empeoraba lo conseguido sin Maravich. Pese a todo, la escuadra se clasificó para los play-offs, pero fue eliminada en la primera ronda.

Aun así, los espectadores enloquecían cuando Pistol Pete tenía un día inspirado y él, como de costumbre, respondía a las ovaciones forzando la máquina para realizar jugadas todavía más difíciles. Era como Houdini; si una de sus hazañas era ovacionada se sentía en la obligación de superarla con otra más difícil. No sólo los espectadores de Atlanta se enamoraron de él; a veces incluso los fans del equipo rival se rendían a sus pies al ver su despliegue de genialidades. Esto, claro, no ayudaba a que sus compañeros de equipo lo apreciasen más: «ya está el blanquito jugando otra vez para la galería». Su entrenador tampoco era feliz viéndolo actuar al margen del sistema. Pero aislado en el vestuario como se sentía, en su eterna soledad de bicho raro, Pete Maravich buscaba una vez más el único amor que conocía: el amor del público. Y lo justificaba así:

«No te pagan un millón de dólares por hacer pases con las dos manos»

Creía en el espectáculo. Lo dicho: estaba diez años por delante de su época. En su segunda temporada no fue más feliz que en la primera: se perdió unos cuantos partidos por lesión y su media anotadora bajó a pesar de haber conseguido también algunas actuaciones de 40 ó 50 puntos frente a varios equipos. En cuanto a la clasificación de los Hawks, fue idéntica a la del año anterior. Esto es, decepcionante. Pero a nadie se le ocurría culpar al más veterano Lou Hudson, líder del equipo, de la mediocre marcha de la franquicia. La culpa parecía ser siempre de Maravich. Sólo llevaba dos años en la liga y ya era el cabeza de turco. Se decía que con su fichaje los Hawks no era más sólida que antes. Aumentaban las críticas y se redobló la presión sobre él. Se convirtió en un jugador que despertaba opiniones encontradas: algunos (muchos) disfrutaban de su indescifrable virtuosismo con el balón, faceta en la que nadie le ha igualado jamás; y no lo digo yo, lo dicen los grandes jugadores y entrenadores de la NBA. Pero otros lo consideraban perjudicial para su escuadra.

Se decía de él que era demasiado egoísta; que en vez de pensar en el equipo como debería —por entonces aún existía esa mentalidad en la NBA, porque en épocas recientes ¡hemos conocido bastantes ejemplos de lo contrario!— se dedicaba a jugar únicamente para exhibirse y arrancar aplausos de las gradas. Aquel showtime que tanta admiración había despertado durante los años universitarios empezaba ahora a motivar comentarios despectivos. Pistol Pete, se decía, es un jugador técnicamente brillante pero no es la clase de jugador que puede convertir a un equipo en ganador.

¿Era aquella una crítica justa? Quizá lo fuese en parte, sí, aunque no es menos cierto que comentarios similares se han vertido sobre algunos grandes jugadores que no llegaron a ganar títulos hasta que no tuvieron a otros buenos jugadores a su lado. Se solía decir lo mismo, por ejemplo, incluso de Michael Jordan («no es capaz de hacer que un equipo sea ganador», «sólo juega para sí mismo y nunca ganará títulos») hasta que crearon un buen equipo en torno suyo quienes tenían que hacerlo: los directivos que fichaban a sus compañeros. Cuando tuvo suficientes escuderos de alto nivel, Jordan ganó un título detrás de otro hasta reunir seis preciados anillos de campeón. Nadie discute que Magic Johnson, Larry Bird y desde luego Jordan fueron más completos que Maravich en diversos aspectos del juego (excepto en su manejo del balón, del que incluso Bird hablaba con pasmo), pero tampoco puede obviarse que sus respectivos equipos fueron sustancialmente mejores que aquellos en los que Pistol Pete militó durante sus mejores años. Ningún jugador puede ganar títulos si su equipo no da para ello. Atlanta era un buen equipo, pero no un equipo para la historia.

No es menos cierto, sin embargo, que el estilo de juego de Maravich era muchs veces egoísta, sobre todo cuando no se sentía a gusto en el equipo y se refugiaba en la admiración de la audiencia. Aunque incluso esto es relativo, porque su media de asistencias nunca fue particularmente baja: anotaba mucho pero también pasaba el balón con acierto, y las cifras lo demuestran. Fue un gran pasador, eso tampoco nadie lo discute. De todos modos, ante la situación de inadaptación y soledad en el vestuario, Maravich intentaba conectar con el público a costa de ir un tanto a su aire, enfureciendo al resto del vestuario.

Pese a los aplausos que arrancaba en sus noches más espectaculares, el amor propio de Pistol Pete se resintió muchísimo ante la incómoda situación que estaba viviendo en Atlanta. Un periodista recuerda cómo Maravich, tras leer una crónica en la que ese mismo periodista criticaba su actuación en un partido, le preguntó: «¿por qué me haces esto?». No se lo preguntaba con enfado, sino más bien con tristeza. No sabía encajar las críticas en torno a su juego, porque para él no era ningún juego. El baloncesto era su vida y siempre lo había sido. Atacar su baloncesto era atacarlo a él en lo más hondo, era atacar su concepto de sí mismo, su vínculo con su padre, sus sueños de la infancia. No podía asimilar esas críticas. El baloncesto era su único mundo y lo único en que se fundamentaba su autoestima. En consecuencia, sufría. Más de lo que la gente imaginaba. Pete Maravich era un espíritu extremadamente sensible y vulnerable. Era un genio sobre la pista, sí, pero estaba perdido fuera de ella. La presión siempre estaba a punto de quebrarle. Aquello tenía que acabar saliendo por algún lado. Y salió, sólo que el público tardó muchos años en tener noticia de ello.

Miedo y asco en Atlanta

«Cuando tenía catorce años y medio, un amigo vino y me dijo: ‘Pete, ¿alguna vez te has tomado una cerveza?’. Y yo dije: ‘no, nunca’. Y él me dijo: ‘OK, vamos a tomarnos una’. Es la acción de la presión social, que afecta a cualquier franja de edad. Desde que naces hasta que mueres la presión de tus semejantes está ahí. (…) Pero le dije ‘No quiero esa cerveza. No lo entiendes. Mi padre fue un comandante de la marina. Tiene un revólver del 45 en casa y está cargado, y me dijo que si alguna vez bebía, me dispararía hasta matarme. Y no quiero morir, quiero jugar al baloncesto profesional’. Él me respondió: ‘venga ya, Pete. Bébete una. Tú bebétela, te aseguro que te gustará, de verdad.’ Y por esa acción de la presión social, dije: ‘Está bien»

En 1972, antes de empezar la tercera temporada de Maravich en el equipo, los Atlanta Hawks estuvieron a punto de fichar a otro joven jugador que estaba sobresaliendo en la ABA, liga paralela a la NBA: hablamos nada menos que de el hoy legendario Julius Erving. La idea era que el espectacular «Dr. J» formase una pareja letal con el no menos espectacular Maravich. Una pareja pensada para reventar las taquillas y ya de paso las defensas rivales. El fichaje estuvo muy, muy cerca de materializarse. Es más: Erving llegó a hacer la pretemporada con los Hawks. Y albricias, Pete y él disfrutaron enormemente trabajando juntos, incluso solían quedarse solos sobre la pista, mano a mano, después de los entrenamientos oficiales, ensayando jugadas y practicando tiros a solas. Ambos jóvenes parecían hechos para jugar juntos.

Para ser amigos. Había química entre ellos. Se anticipaba algo grande. Pero justo antes de que empezase la temporada regular un comité de justicia deportiva consideró que el traspaso de Erving a los Hawks era legalmente inválido y el jugador, muy a su pesar, hubo de marcharse, renunciando a formar aquel dúo de ensueño con Pistol Pete. No sucedió. Nunca llegaron a jugar juntos en competición oficial. Julius Erving se convirtió en una enorme superestrella por su cuenta. Por desgracia, hoy sólo podemos soñar con la magia que aquella conjunción hubiese podido llegar a desplegar sobre las pistas. Hubiese sido como tener a Jordan y Bird en un mismo equipo durante todo un año. Realmente cuesta imaginarlo. Pero pudo haber sido grandioso.

La salida de Julius supuso un tremendo jarro de agua fría para Pete. Erving, al contrario que casi todo el resto de la plantilla, sí hubiese estado a su misma altura, hubiese entendido su juego y hubiese disparado el potencial de la franquicia. Pero su espíritu competitivo respondió perfectamente a las circunstancias. Aun empezando la nueva temporada sin Erving a su lado, Maravich estaba desesperado por convertir a los Hawks en una escuadra más competitiva. Trató de readaptarse, jugando más en equipo como todos le pedían, poniendo su showtime al servicio del conjunto. Y lo consiguió. Mejoró en lo individual pero también hizo mejorar al equipo. En su tercer año como profesional por primera vez sus anotaciones estuvieron prácticamente a la altura de las de Hudson, su compañero y rival. Maravich logró 26’1 puntos frente a los 27’1 de Hudson. Pero lo más significativo es que hizo casi 7 asistencias por partido, exactamente el doble que Hudson.

Pete se convirtió en el líder, fue el alma de un equipo que nunca lo quiso aceptar y de paso se convirtió en uno de los jugadores más en forma del año, entrando por primera vez en el All Star de la NBA. Los Hawks obtuvieron un balance positivo de victorias, el único que Maravich conoció en toda su carrera. Una vez más, sin embargo, fueron eliminados en primera ronda de los play-offs. Y no fue porque Pistol Pete no hubiese puesto empeño. Es que el equipo, simple y llanamente, no daba más de sí. No tenía una mala plantilla pero tampoco tenía una extraordinaria plantilla. Pese a todos sus esfuerzos, continuaba flotando una misma vibración en el aire: la de que Pete Maravich estaba allí fuera de lugar. Y ahora sí empezaba a ser una crítica injusta.

En la siguiente temporada, que sería la cuarta y última de Pistol Pete en Atlanta, hizo 27’7 puntos, superando finalmente a Hudson y terminando de hecho como segundo mejor anotador de toda la NBA. También hizo 5’2 asistencias por partido, un buen promedio pero menor que la temporada anterior, porque en parte había vuelto a desentenderse del sistema del equipo. Aun así, eran muy buenos números que de poco sirvieron. Los Hawks se desinflaron de nuevo y esta vez ni siquiera se clasificaron para los play-offs. La situación era frustrante para todos: para los directivos, para los periodistas, para el entrenador, para los jugadores, y para Pete Maravich. Volvieron los comentarios sobre su egoísmo. Comentarios que estaban empezando a tener tanto de estereotipo como de realidad. Sí, Maravich era egoísta a veces y desde luego le gustaba montar el show durante los partidos, pero ¿cuántos motivos tenía para seguir pensando en el equipo? No era que el equipo hubiese pensado mucho en él.

No hubo simbiosis entre Pistol Pete y los halcones. La joven estrella y el resto de la escuadra no congeniaron nunca, no funcionaban bien juntos. Fueron cuatro años de desencuentro. Se le había exigido el máximo desde el primer instante en que jugó como profesional, aunque sólo fuera porque había firmado el mayor contrato en la historia de la NBA. No lo dejaron adaptarse; le pidieron milagros y no los pudo realizar. Tras cuatro años en Atlanta ya le habían colgado la etiqueta de «showman», que era casi más un sambenito despectivo que un elogio a la espectacularidad de su juego. «Oh, sí, Pete Maravich, es un virtuoso con el balón y a la gente le encanta… pero no es un jugador serio, ya sabes, no es un jugador de verdad, uno que gane partidos». Y dentro del vestuario era el bicho raro, el circunspecto, el freak extraño al que nadie terminaba de entender. No, no fueron cuatro años agradables. ¿Qué demonios le pasaba a aquel tipo?

En Atlanta no sabían cuál era exactamente el origen de su peculiar personalidad, pero no tardaron en averiguar que a su estrella le estaban ocurriendo cosas. Durante aquella cuarta temporada el entrenador supo que algo no marchaba nada bien cuando sorprendió a Pistol Pete bebiendo alcohol en los descansos de los partidos de liga. El descubrimiento fue tan chocante como preocupante. Tenía entre manos un jugador con lo que podía ser un serio problema de alcoholismo, un problema que lo llevaba a beber en plena competición. A causa de ello, Maravich sufrió una suspensión «por motivos disciplinarios» cuya verdadera explicación no trascendió a la prensa en su momento, pero que internamente terminó de enrarecer la relación entre Pete y la franquicia, facilitando su salida de los Hawks. Ahora que sabían que bebía durante los partidos, Pistol Pete era un problema que preferían quitarse de encima.

En realidad, Pete había estado bebiendo desde la universidad. Primero como diversión, como cualquier otro chaval joven, pero también para soportar la tremenda presión de jugar a las órdenes de su severo padre. Desde los siete años no había conocido otra cosa que una continua exigencia; aquello había dado lugar a una personalidad profundamente insegura, cuyo respeto a sí mismo se venía abajo ante el menor inconveniente. No, la presión de la competición no era algo nuevo para él… pero la bebida tampoco. Haber sufrido presión durante ocho temporadas y eso no había facilitado que se acostumbrase a ella, entre otras cosas porque esa presión iba a peor y no la había procesado, sino que la había acallado con alcohol. La bebida había sido un constante escape para los momentos malos en su vida, que generalmente estaban relacionados —como los mejores— con el baloncesto. Pero por si las demandas del baloncesto eran demasiado para él, habían empezado a suceder cosas aún peores fuera de las canchas.

Hasta ahora no hemos mencionado ni una sola vez a su madre, Helen Maravich, y no es extraño. Porque precisamente así se sentía ella: ignorada. La obsesión de su marido y su hijo por el baloncesto había creado un extraño vínculo entre ambos del que ella se había visto excluida siempre. Mientras Pete estaba creciendo, había sido una madre y esposa perfectamente convencional, tratando de sacar adelante las cosas de casa, lo cotidiano. Pero aunque tenía otros dos hijos —un hijo mayor que fue jugador de fútbol y una hija pequeña adoptada—, siguió sintiéndose cada vez más sola mientras su marido estaba obsesionado con el baloncesto y le contagiaba esa obsesión a su hijo.

El juego que se había interpuesto entre Helen y su marido también se había llevado a su querido y vulnerable Pete. Sentirse tan aislada la llevó paradójicamente a aislarse todavía más ella misma (¿no nos suena de algo esta actitud? De algún sitio sacó Pete Maravich su carácter) y aquello fue el principio del fin para ella. En 1974, último año de Pete en Atlanta, su madre ya mostraba conductas extrañas, síntoma de trastornos emocionales severos, y además llevaba tiempo hundiéndose en una espiral descendente de adicción al alcohol. Aquello era algo que había estado torturando a Pete en los últimos años: no podía entender el origen de todos aquellos problemas y cada vez que su madre decía algo como «¿por qué me habéis dejado sola?», a él se le hacía pedazos el corazón.

Finalmente llegó la fatídica noticia: en aquel mismo 1974 su madre se quitó la vida de un disparo. Pete se quedó helado. La noticia lo dejó emocionalmente paralizado. Aunque el suceso no era responsabilidad suya, le provocó un tremendo complejo de culpa. Necesitaba urgentemente algo en lo que refugiarse. Y siguió buscando los dos únicos refugios conocía: el alcohol y el baloncesto. En Atlanta podía seguir bebiendo, pero ya no podía seguir jugando. Necesitaba un lugar a donde ir. Decidió volver a «su» casa: New Orleans.

El público de la ciudad del jazz era probablemente el más inclinado a apreciar el arte por el arte y la improvisación en estado silvestre. Allí no habían olvidado el apoteósico paso de Pistol Pete por la universidad local. Aún estaban dispuestos a adorarlo. Y la adoración sobre la cancha era la única cosa que alguna vez había conseguido hacer sentir bien a Pistol Pete. Abandonó Atlanta buscando una vez más el aplauso de los espectadores. Amor, eso era lo que buscaba; el amor que no había obtenido de su familia, al menos no de manera satisfactoria. En lo deportivo, sus mejores temporadas estaban por venir aunque desgraciadamente serían más breves de lo previsto. Y en lo personal, todo seguiría rodando cuesta abajo; Pistol Pete no iba a dejar de batallar contra su alcoholismo, contra sus complejos, contra sí mismo.

Un virtuoso en la ciudad del jazz

«Yo era un jugador alcohólico. No consigo que nadie se lo crea. Ya veis, nunca fui a clínicas. No fui a Alcohólicos Anónimos. No acudí a psiquiatras. Porque el alcohol llegó a mi vida de forma muy sutil, porque esa es la manera en que el enemigo hace las cosas. Primero te hace una llave de judo. Después te pone un cepo en la pierna. Después te hace prisionero en una fortaleza. Cuando tenía dieciocho años ya estaba muy interesado en al alcohol, en las fiestas, en el sexo opuesto. De repente, toda la disciplina que mi padre había intentado enseñarme, me abandonó. Seguí jugando apoyado únicamente en el talento, en la habilidad que Dios me había dado»

Justo para la siguiente temporada se creó una nueva franquicia de la NBA en New Orleans, en el preciso momento en que Pistol Pete dejaba Atlanta y Atlanta lo dejaba a él, tras cuatro años de angustiosa incomprensión mutua. Aquel nuevo equipo nació en el preciso momento en que la familia de Pete Maravich se había venido abajo, el momento en que su paz interior —si es que alguna vez la había tenido— se había esfumado definitivamente. Quizá inconscientemente buscaría en el público de la ciudad a su nueva familia.

En la recién inaugurada franquicia, muy apropiadamente llamada New Orleans Jazz, se recibió a Pete Maravich con los brazos abiertos. Esta vez no aterrizaba en un equipo ya formado que lo rechazaba como a un cuerpo extraño, que era lo que había sucedido en Atlanta. En los Jazz nadie discutía que Maravich era la estrella absoluta y de hecho la idea era confeccionar el equipo en torno a él, teniéndolo siempre como punto de referencia principal. Él sería el sol; el resto de jugadores serían los planetas. En New Orleans se entendía la necesidad de dar libertad a Maravich para aprovechar todo su talento. Además, aquello era lo que el público quería ver, al Pistol Pete de toda la vida: sorprendente, barroco, heterodoxo, incluso anárquico… el jazzman de las pistas. Al menos en lo deportivo, parecía haber encontrado su lugar. Qué mejor ciudad que aquella para romper con los moldes y crear arte. La ciudad donde había surgido todo.

El único problema era que para una escuadra nueva suele resultar muy difícil ser competitiva. Los debutantes Jazz resultaron ser un equipo muy débil, por no decir nefasto. En su primera temporada Maravich trató de jugar pensando en el equipo, sin renunciar al espectáculo pero actuando de manera coordinada con el resto. Anotó 21’5 puntos, bastante por debajo de su media, pero hizo 6’2 asistencias por partido en un equipo bastante flojo, lo cual es una buena estadística. Se tomó en serio el papel de líder, ahora que nadie se lo discutía. Pero de nada sirvió. No tenía compañeros de nivel. Allí ni siquiera había un Lou Hudson que le disputase el papel de máximo anotador, ni un Walt Bellamy que promediase 13 rebotes, ni un Herm Gilliam que promediase 6 asistencias, como los hubo en Atlanta. Maravich era el único jugador que producía cifras aceptables en los Jazz hasta el punto de que encabezó las estadísticas en anotación, en asistencias, en robos… ¡casi incluso en rebotes! La escuadra, y esto es decirlo suavemente, era un desastre. No había equipo. Ni que decir tiene que no llegaron a los play-offs.

En la segunda temporada no mejoró la cosa: bastó que Pete se perdiera algunos partidos por lesión para que los Jazz se vinieran abajo todavía más. Quedaron los últimos de la liga. Maravich ya no se sentía tan rechazado como en los Hawks, pero ahora estaba en un equipo bastante, bastante peor. Tanto que incluso resultaba embarazoso.

Sin embargo aquel era su público: si bien no veían al equipo ganar partidos, al menos podían contemplar los virtuosismos de Pistol Pete. Y él se sentía arropado una vez más; no se planteó seriamente la idea de cambiar de equipo y marcharse a una escuadra más potente. Decidió quedarse para intentarlo allí. Eso ayudó a producir su mejor temporada como jugador profesional: la 1976-77, cuando contaba ya con veintinueve años. El equipo seguía siendo bastante malo y tampoco se clasificó para los play-offs, pero Pistol Pete pareció pensar que si el equipo seguía sin mejorar, lo único que podía hacer era mejorar él mismo. Durante aquella temporada maravilló a la NBA. y lo hizo jugando en un auténtico deshecho de franquicia. Aunque estar en un equipo tan mediocre le impidió colocarse al mismo nivel de reconocimiento que otras superestrellas del momento, dejó de sacrificarse tanto por el conjunto y empezó a dedicarse a lo que mejor sabía hacer: humillar a las defensas rivales hasta el punto de que no resultaba inhabitual verlo arrancar calurosas ovaciones de los aficionados del equipo contrario.

Fue por primera vez máximo anotador de la NBA con un promedio de 31’1 puntos. Siguió manteniendo su media habitual de asistencias (5’4, tampoco era tan egoísta después de todo) y sobre todo se destapó con actuaciones individuales verdaderamente impresionantes en unos cuantos partidos. Parecía especialmente motivado frente a los equipos más fuertes, como si quisiera dejar constancia de sus poderes ofensivos ante las defensas más infranqueables y respetadas del mundo. Por citar algunos ejemplos notables de lo sucedido durante aquella temporada: Pistol Pete les hizo 43 puntos a los Boston Celtics en un partido y 44 en otro. Anotó 46 puntos frente a Los Angeles Lakers y 50 frente el entonce potente Washington. Pero todo quedaba en nada comparado con los 68 puntos que les clavó a los New York Knicks, una de las mejores escuadras de la década, en lo que aún hoy constituye la 11ª mayor anotación individual de la historia de la NBA, sólo por debajo de las conseguidas por nombres como Michael Jordan, Wilt Chamberlain o Kobe Bryant. Y Maravich ni era tan alto como Chamberlain, ni contaba como Jordan o Bryant con la posibilidad de hacer tiros triples… que no se habían implantado aún.

«Pistol era como un tipo que estuviese jugando a un juego que le resultaba aburrido, así que seguía inventándose cosas para mantener el interés. Cosas como que para enviar un buen pase, él tenía que hacerlo pasar entre sus piernas o hacerlo dar toda la vuelta a su espalda. Fue uno de los tipos más creativos del baloncesto» (Walt Frazier)

Aquel partido contra los Knicks fue probablemente el más legendario de toda su carrera en la NBA. La sólida zaga neoyorquina contaba con Walt Frazier —considerado el mejor defensa del momento y uno de los mejores en la historia del baloncesto, además de poseer cualidades ofensivas—, a quien se le encomendó la tarea de parar defensivamente a un Maravich que estaba teniendo una temporada espectacular. Pero Pistol Pete resultó estar en estado de gracia aquel día. Ni siquiera Frazier pudo detenerlo. A Pete todo le entraba. Todo. Walt Frazier, desesperado, pedía ayuda a sus compañeros, intentando que alguno de ellos marcase a Maravich durante al menos algunos minutos. Pero sus compañeros le miraban, según recordaba después, en plan «ah, no, tú eres el genio de la defensa… ocúpate tú de Pistol Pete».

Aquel Pete Maravich recordó al de sus partidos en la universidad; parecía estar un escalón por encima de todos sus rivales… sólo que teniendo delante a uno de los mejores equipos del mundo. Cuando llevaba 68 puntos y a falta de 1:18 de juego fue expulsado por acumulación de faltas, un par de las cuales resultaron bastante discutibles. Puede decirse que si hubo algo que impidió que pasara de los 70 puntos aquella noche, ese algo fueron los árbitros. Sus 68 puntos fueron perfectamente comparables, por ejemplo, a los famosos 81 de Kobe Bryant. En aquel partido recurrió a menos filigranas de lo habitual y sencillamente decidió hacer pedazos la defensa rival usando su característico tiro en suspensión («no creo que jamás tirase a canasta estando balanceado, siempre estaba cayendo hacia un lado o hacia el otro», decía un entrenador) para encestar una y otra vez de manera inmisericorde, ante la pasmada impotencia de los neoyorquinos y la creciente excitación de los comentaristas y el público. Recomiendo encarecidamente ver completo el video del enlace: contemplar cómo encesta una y otra vez con esa especie de ingrávida elegancia resulta verdaderamente hipnótico. Se podrá decir lo que se quiera sobre él, pero, ¡qué tirador!

Cabe preguntarse qué podría haber conseguido aquel Pete Maravich de haber estado en una escuadra realmente competitiva durante su época dorada. ¿Hubiese logrado su ansiado anillo de campeón? Es muy posible, por qué no. Al menos hubiese estado muy cerca, porque tenía la capacidad de resolver partidos apretados con su tiro. Pero por entonces ya había hecho de New Orleans su casa y decidió continuar en el equipo, aunque fuese tan malo, firmando un nuevo contrato con los Jazz tras la temporada más espectacular de su carrera profesional. A sus veintinueve años Pete Maravich había alcanzado la cumbre de su juego y nada parecía indicar que no fuese a repetir aquellas cifras en el siguiente año. Él seguía obsesionado con el anillo, como en un libro de Tolkien, y si bien los Jazz no parecían el equipo indicado, si él mantenía aquel mismo nivel algunas temporadas más y su entorno era reforzado… quién sabe.

Al finalizar aquella gloriosa temporada 1976/77, Kareem Abdul-Jabbar le arrebató (por muy, muy poco) el título de MVP, jugador más valioso de la liga, en un año especialmente reñido a la hora de elegir al mejor jugador. Era el quinto título MVP para Kareem. Pistol Pete, sin embargo, se quedó a las puertas. Una verdadera lástima, porque al año siguiente una lesión terminó con el Pistol Pete de los mejores tiempos.

Luchando contra las lesiones… y perdiendo

«Pete era tan bueno con el balón de baloncesto que, aunque en realidad no era nada descuidado, parecía jugar descuidadamente» (Rick Kelley)

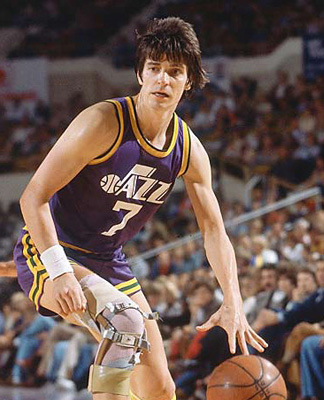

La temporada 1977-78, en la que había comenzado muy fuerte y estaba teniendo otra gran media anotadora, terminaría pasando a la historia como la de su grave lesión de rodilla, que incluso amenazó con cortar por lo sano su carrera. Aunque fue operado y se recuperó lo bastante como para volver a las pistas, ya nunca volvió a tener su antiguo nivel de juego. A partir de entonces sólo hubo rachas intermitentes del viejo Pistol Pete; rachas cuya frecuencia iba disminuyendo a preocupante velocidad. Jamás volvió a ser el mismo. Y lo intentó, pero la rodilla no dejaba de causarle problemas si se forzaba más de lo debido. En la siguiente temporada, la 1978/79, quedó definitivamente claro que no estaba totalmente repuesto y que probablemente no lo iba a estar nunca. Volvió a perderse muchos partidos. Cuando pudo jugar promedió 22’6 puntos, una cifra muy buena dada la situación, pero muy lejos de lo que hubiese sido capaz de anotar si no se hubiese lesionado, qué duda cabe. A fin de cuentas aún hoy es uno de los veinte mejores anotadores de la historia de la NBA. Su racha quedó cortada de raíz en lo mejor; una pena.

Aquellas dos temporadas con la rodilla rota fueron las últimas de Pete Maravich en New Orleans. La franquicia anunció el traslado a Utah, donde se convertiría en la que hoy conocemos mejor, Utah Jazz. Supongo que habrá gente que se preguntaba de dónde sacaron Utah ese nombre, dado que evidentemente el jazz no fue inventado en Salt Lake City, la ciudad de los mormones. Como era de prever, con el traslado del equipo a Utah las cosas cambiaron. Para mal, una vez más. Pistol Pete no sólo tenía una rodilla maltrecha, sino que a sus treinta y dos años volvió a sentirse un inadaptado en el vestuario. Su lesión le impedía seguir el ritmo de sus compañeros en los entrenamientos. El técnico, Tom Nissalke, sólo estaba dispuesto a conceder la titularidad a los jugadores que entrenaban con total intensidad y evidentemente ese no era ya el caso de un Maravich físicamente mermado. Nissalke lo mantuvo en el banquillo en el inicio de muchos partidos. Pese a la insistencia de un público insistente en que Maravich fuese titular, dado que él era la principal atracción del nuevo equipo de la ciudad y básicamente pagaban la entrada para tener la la oportunidad de ver en vivo y en directo al espectacular Pistol Pete.

En Utah jugó una media de 30 minutos por partido, con un promedio anotador de 17’1 puntos. Números correctos e incluso muy buenos para un suplente, pero ya no eran los números de una superestrella. Ya no podía jugar suficientes minutos. Además el entrenador estaba más centrado en otro anotador, Adrian Dantley, a quien convirtió en la nueva estrella del equipo, aunque los espectadores seguían prefiriendo ver a Maravich. La franquicia, previsiblemente, consideró a Pistol Pete prescindible. Dicho y hecho: a mitad de temporada se le dio carta de libertad para que pudiera marcharse a otro equipo.

Se marchó. Y eligió por fin —demasiado tarde— un destino que estaba a la altura de su talento. Por primera vez en su carrera fichó por un equipo realmente potente: nada menos que los Boston Celtics, la franquicia más mítica de la historia. Tras unos años de cierto bajón los Celtics habían vuelto a ser un serio candidato al título, convirtiéndose en el mejor equipo de la temporada regular gracias entre otras cosas a un genial novato que estaba revolucionando la franquicia. En muchos aspectos, aquel novato recordaba al propio Maravich, no en vano estaba abiertamente influenciado por su estilo: hablamos nada menos que del todopoderoso Larry Bird. En otras circunstancias aquella pareja de genios podría haber formado el combo ofensivo más espectacular de la historia de la NBA. Literalmente. No en vano eran dos de los mayores virtuosos en el manejo de balón que haya conocido el baloncesto.

Pero Pete Maravich, llegado a mitad de temporada, era ya una sombra de sí mismo y sólo podía contribuir desde el banquillo jugando algunos minutos en cada encuentro. Durante el poco tiempo que permanecía en pista su puntuación era buena (de hecho, aun estando lesionado su promedio anotador por cada 36 minutos jugador era mejor que el del propio Bird) pero ya no estaba en condiciones de ser titular. Pistol Pete finalizó aquella temporada con unos pobres 13’6 puntos por partido, promediando lo logrado entre Utah y Boston. Los peores números de su carrera, aunque sean bastante respetables desde el banquillo.