Que te digan que eres clavado a tu padre cuando el hombre se fue a por tabaco antes de que aprendieras a caminar tiene su qué en tu posterior relación con los misterios de la genética. Ni te cuento cuando todo lo que acabas heredando de ese señor del que usted me habla es la calvicie y un lunar en la espalda que hubo que extirpar. Un buen escritor te construiría toda una novela alrededor de semejante desenlace del tropo cutáneo. También otra de la genética del perdedor.

Sin embargo, no todo iban a ser cosas malas. Ser un niño de barrio obrero abandonado por papá me permitió evitar ese incómodo momento que mis compañeros varones vivieron cuando llegó la edad de darle al balón. Les gustara o no, a la casi totalidad de mis amistades con pito les tocó pasar por un mínimo de una temporada en el equipo de unos orgullosos padres que, con el paso de los partidos, empezaban a apreciar si el chaval iba encaminado a perpetuar su leyenda o si mejor le apuntaban a canto tirolés y se reunían con el mío, allá donde estuviera.

Poca broma. Lo que descubrí por el camino de mis compañeros es que la genética podía servir de arma arrojadiza ante cualquier conflicto hogareño: si el crío era más feo que Picio, el entorno de la mamá era capaz de desarrollar una tesis doctoral sobre genómica cuyas conclusiones destacaban la resiliencia de los genes paternos. Ahí poco podías discutir si esos narizones eran clavados o esas orejas tenían el mismo ángulo de inserción en el cráneo. ¿Pero qué sucedía con cuestiones como el rendimiento deportivo?

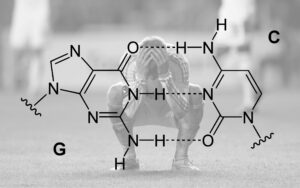

A poco que nos haya dado por ojear algún manual sobre comportamiento humano, sabremos que existe bastante consenso en que el desarrollo de nuestras habilidades y del propio comportamiento (amén de rasgos físicos, andares y otros complementos) viene de una mezcla de genes y entorno. O naturaleza y crianza, si lo prefieren. Ese nature versus nurture y la lotería con que se asigna el material genético de cada contendiente son lo que acaban diferenciándonos a unos de los otros y construyen lo que viene siendo nuestra persona.

Aceptando como válida esa premisa mientras no tengamos otra mejor, abandonemos la perspectiva del padre gritón en las gradas y realicemos un travelling a lo largo de varias butacas justo hasta donde se sienta ese ojeador para hacer zoom en sus cabeza. Esto es, pensemos bajo estrictos principios de eugenesia. Porque si uno busca a los mejores talentos en su disciplina, y en dicha disciplina se destaca mediante una combinación adecuada de 1) atributos físicos y 2) habilidades varias, tiene todo el sentido del mundo buscar a los que tengan lo primero de base y explotarlos hasta la extenuación para que destaquen en lo segundo. Nada nuevo bajo el sol, ya que ese cribado según genética se viene haciendo desde antaño sin necesidad de laboratorios. Salvo excepciones, en baloncesto los cazatalentos han salivado con entusiasmo pavloviano ante ese chico desgarbado que tiene que agacharse para no darse un testarazo contra el aro. O en fútbol americano, aplauden con las orejas cuando ese toro con aspecto de adolescente se lleva por delante a tres de sus compañeros y de paso a la columna de hormigón que se atrevió a interponerse en su camino.

Ahora empezamos a saber mucho más sobre la genética del deportista de élite y entendemos que la cosa ya no va sólo de ser fuerte o rápido. La investigación científica está demostrando que el uso de fenotipos, genotipos o mutaciones podría ayudar a la selección de los deportistas más talentosos. Así, la presencia de un gen asociado a la metabolización del hierro puede servir como predictor de una mayor resistencia física, ya que el músculo tarda más en agotarse bajo un ejercicio prolongado de alta intensidad. O, por ejemplo, una variante del gen de la ACTN3 (conocido como el gen de la velocidad) localizada en las fibras musculares de contracción rápida acostumbra a estar presente en los velocistas.

Recordemos, eso sí, que el gen es sólo la mitad (bueno, más o menos) de la ecuación. Todos conocemos a aquel chaval que era una máquina de hacer goles, y en el que se fijó el Valencia, pero que torció su trayectoria al descubrir las bondades de los bares con carteles de neón en mitad de carreteras oscuras. Sin predisposición, buena orientación y disciplina, una resistencia hercúlea tal vez sólo sirva para vencer en competiciones de engullir perritos calientes en el menor tiempo posible. Que tiene su mérito, todo sea dicho.

Ahora bien, nos queda un largo trecho para que el multimillonario de turno seleccione a su once de gala como si del Evil Team de Shaolin Soccer se tratara, o que los gimnastas chinos nos crujan un diez tras otro en sus distintas disciplinas durante las próximas setenta ediciones de los Juegos Olímpicos. Estudiar genes aún sale caro y a pesar de todo el big data y machine learning que se le está metiendo al asunto, aún conocemos muy poquitos genes asociados a un potencial talento deportivo en relación con la totalidad de información a la que podemos acceder.

Pero si algo aprendimos de Jurassic Park es que la genética no es algo inamovible y que, si tienes un batracio a mano, tienes medio dinosaurio «ganao». Porque tal vez no se esté por la labor de buscar a futuros aspirantes al balón de oro y ya se cuente en el equipo con alguna rana que, con la magia adecuada, pueda acabar convirtiéndose en el príncipe del cuento. Ahí entra la ingeniería genética a través de dos formas distintas de hacer la mezcla perfecta del deportista de élite: en personas que ya existen o en proyectos de las mismas.

En el primer caso tendríamos a los herederos (esta vez espirituales) de Lance Armstrong y compañía mediante el uso del dopaje genético. Modificando el genoma a través de la intervención en determinadas células podemos mejorar aspectos como la transferencia de oxígeno a los músculos o la altura o anchura (de hombros, que no de barriga) de los deportistas. Variaciones, eso sí, que no se transmitirán a una posible descendencia por la naturaleza de la intervención. Pero si lo que nos interesara fuera jugar al doctor Moreau y modificar desde la misma línea germinal, el remeneo genético tendría que venir antes, mucho antes. En concreto, antes del nacimiento, pudiendo alterar, por ejemplo, células madre que, introducidas en los blastocitos, se encargarían de cambiar la genética del futuro deportista.

Llegados a este punto, a uno sólo le queda preguntarse aquello de ¿y para qué? Si algo sabemos los que nos dedicamos a esto de juntar letras con cierto sentido es que los personajes que realmente gustan, aquellos que se quedan instalados en nuestra mollera, son precisamente los que destacan por sus defectos, limitaciones, problemas, imperfecciones o pegas que les podamos sacar. Si llegamos a descubrir la fórmula del futbolista perfecto en forma y fondo, ¿qué sitio queda para esas maravillosas anomalías como fueron Robben y sus huesos de cristal, Cassano y su afición a la Nutella, la magia de un Romario que se perdía varios entrenamientos para irse de carnaval o el genio y figura de Cantona? Desde aquí mi apoyo a los deportistas vagos, camorreros, con tendencia a la lesión o el sobrepeso que muy pronto estarán en peligro de extinción. Porque como nos demostró Chloé Zhao con su película Eternals, no se puede empatizar con seres cuyas preocupaciones están muy por encima de las nuestras. Y si no, que se lo digan a los seguidores del Atleti de antaño. Aquella sí que era una buena genética.

Maravilloso artículo.

Siempre me ha llamado la atención el caso de los hijos de futbolistas súper famosos. A pesar de tener supuestamente buena genética,no suelen triunfar. ¿Quizá crecieron en un ambiente demasiado indulgente? ¿Les faltó hambre, necesidad? ¿O les sobró presión?

Jordi Cruyff, Míchel González, Luca Zidane…y mil ejemplos más.

Otro caso curioso es el de los hermanos. Aquí es distinto, comparten cierta ración de nature y mucho de nurture. En este Mundial hemos visto unos cuantos: los Williams (uno con Ghana y otro con España), los Ayew en Senegal, los Milinko-Savic en Serbia o los Hazard belgas.

Larga vida a las sagas