«¡Tu padre es un asesino! ¡Tu padre es un asesino!». Una niña de nueve años regresa llorando del colegio. No puede entender que sus compañeros de colegio acusen a su padre, un hombre tan afectuoso, de haber matado a un hombre: «Papá, ¿por qué dicen eso?». Y su papá, por enésima vez, se siente desgarrado. Ray Mancini, antiguo campeón mundial del peso ligero, una vez mató a un hombre.

Sin intención, por accidente; pero nunca ha dejado de llevar esa pesada carga sobre sus espaldas. Ahora le tortura que ese peso afecte también a su familia: «Yo puedo soportarlo, pero mis hijos no tendrían por qué sufrir a causa de esto». La vida todavía se empeña en recordarle —como si hubiese podido olvidarlo de otro modo— que aquel rival que un día le disputó el título mundial, el coreano Duk-Koo Kim, murió a consecuencia de los golpes recibidos sobre la lona.

Golpes propinados por los puños de Mancini, que no consigue asumir lo sucedido: «Me quedaba mirando mis manos, preguntándome cómo podía haberlo hecho». A veces, incluso, se pregunta por qué no fue él quien murió aquella infausta velada de 1982. Un combate de boxeo que terminó con la vida del aspirante, que pulverizó la paz interior del campeón y, ya de paso, su prometedora carrera deportiva.

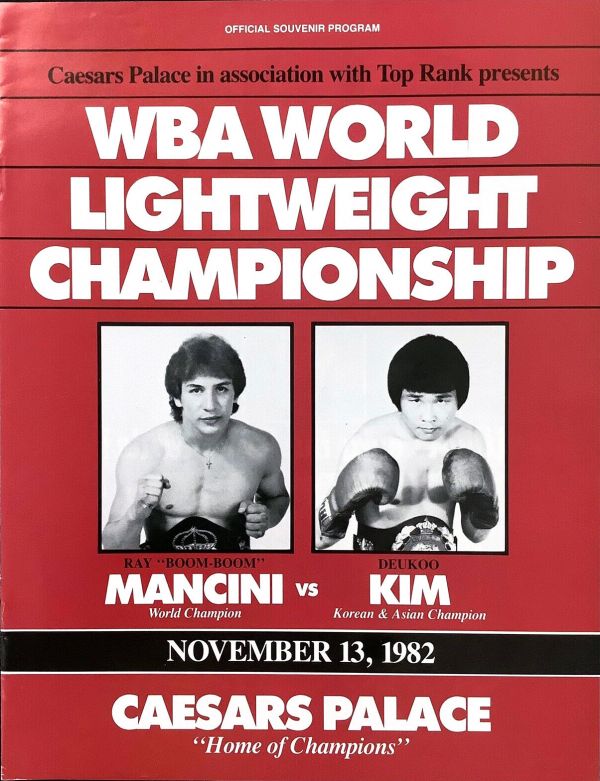

Mancini, devastado, tuvo que abandonar el deporte a una edad en la que otros están empezando su mejor momento. «El 13 de noviembre es una fecha de luto para mí. Cuando llega ese día estoy de luto por Kim y su familia. Y siempre lo estaré». Ray Mancini tenía solamente veintiún años. Duk-Koo Kim, veintisiete. Ambos salieron derrotados de su enfrentamiento. El primero nunca volvería a ser la misma persona. El segundo nunca volvió a despertar.

El campeón

En 1982, Ray Mancini era una estrella. De hecho, la gran estrella emergente del pugilismo estadounidense. Hablamos, cabe recordar, de los años en que la Bella Ciencia había perdido a Muhammad Ali, ya retirado, pero también los años posteriores al colosal éxito de la película Rocky. Todavía perduraba la fiebre del boxeo cinematográfico y la prensa deportiva había estado ansiosa por encontrar un boxeador que, de alguna manera, consiguiera establecer una conexión emocional con esa fantasía de celuloide, alguien que despertase de nuevo la excitación del público. Dicho de otro modo: un Rocky Balboa del mundo real.

Mancini era sin duda esa figura. Al contrario que Rocky, Mancini no era un curtido púgil que, casi acabado, retornaba a la gloria. El jovencísimo Ray había alcanzado el éxito apenas unos meses después de hacerse profesional, pero por lo demás era exactamente el prototipo de púgil que podía generar titulares en la época. Era italoamericano, noble y humilde, como Rocky.

Incluso boxeaba como Rocky, de frente, sin reservas tácticas, dejándose golpear si eso era lo que hacía falta. Nada de boxeo defensivo o de maniobras evasivas. Lo suyo era embestir, presionar, no dar un respiro a sus rivales y, sobre todo, pelear más con el corazón que con la cabeza. Feroz, incluso temible, mientras duraba cada asalto, cuando paraba parecía el perfecto buen chico. Incluso se santiguaba en su rincón justo antes de levantarse para seguir boxeando.

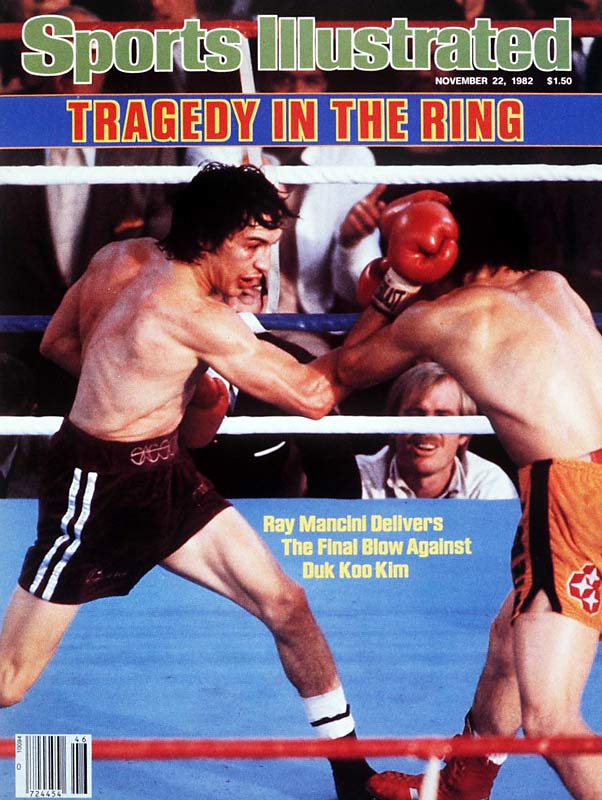

Al final de la pelea, con cándido entusiasmo, dedicaba su victoria a sus padres, sus abuelos y su «hermosa familia». Daba la impresión de ser transparente, limpio y de fiar. Nada de su agresividad dentro del cuadrilátero se traducía a su conducta en otros ámbitos. Era un chaval carismático, fácil de querer. La prensa y la televisión, desde luego, lo habían notado y se habían volcado en él. Apenas pasada la veintena apareció en la portada de Sports Illustrated, rara hazaña para un boxeador tan joven, que además ni siquiera era un peso pesado.

Su personalidad encantadora y su furioso estilo de boxeo, muy de película, atrajeron a las audiencias como un imán. Sus combates llegaron a ser retransmitidos no por HBO u otro canal de cable, sino por una cadena nacional en abierto, los sábados por la noche. Los estadounidenses querían verlo ascender. Actores y políticos se daban codazos por fotografiarse junto a él. Reagan lo recibió en la Casa Blanca. Frank Sinatra quiso conocerlo. El propio Sylvester Stallone, el Rocky de la ficción, posó junto a Ray Mancini.

Para colmo, la tragedia. Mientras ascendía en los rankings, su hermano mayor fue asesinado a tiros por una banda de motoristas, al parecer por no querer romper su relación con una chica que había pertenecido al clan. Esto hizo que Ray recibiese todavía más simpatías del público mientras, destrozado, se refugiaba todavía más en el boxeo: «Búscame una pelea lo antes que puedas», le dijo a su mánager tras retornar del funeral.

Ray era un boxeador vocacional. Heredó su nombre de guerra, «Boom Boom», de su padre, y se dedicó con ahínco a hacerle justicia. Su padre, Lenny Mancini, había sido un muy buen púgil, que al principio de los años cuarenta aspiraba al título mundial, pero que, estando a las puertas de la gloria, fue reclutado para combatir en Europa cuando los Estados Unidos entraron en guerra con Alemania. Herido en combate, condecorado con el Corazón Púrpura, Lenny regresó a casa con todos los honores militares, pero físicamente ya no era el mismo.

Volvió a los cuadriláteros, pero nunca pudo rehacer su carrera. Ya no estaba en condiciones de intentar ser campeón. Su frustración le hizo volcarse en la bebida, aunque eso no impidió que su hijo Ray, cuya infancia fue feliz, lo idolatrase.

El niño contemplaba una foto en la que su padre aparecía desfigurado después de un combate —un ojo morado y cerrado, cortes en varios lugares y la boca hinchada como un globo—, pero no la miraba con aprensión, al contrario. Porque en aquella imagen su padre posaba con una plácida sonrisa y una mirada brillante que delataba su felicidad: en la pelea donde había sufrido aquellas heridas, había salido vencedor. Aquella era, diría Ray, la fotografía más bonita que había visto de su padre.

Quería experimentar esa misma satisfacción, la de la victoria. Y ya de paso, cuando comprobó que el boxeo se le daba bien, obtener el cinturón de campeón que su padre nunca había podido conseguir. Ray pronto demostró que tenía las cualidades necesarias para conseguirlo; cuando se convirtió en profesional, empezó a parecer imparable. Ganó por K.O. catorce de sus primeros veinte combates y se proclamó campeón de los Estados Unidos. Tenía veinte años.

En su brillantísimo ascenso hubo solamente un tropiezo. En el combate número veintiuno, celebrado en su propia ciudad (Youngston, Ohio) fue sorprendido por el nicaragüense Alexis Argüello, apodado «el Caballero del Ring», un púgil muy experimentado y muy peligroso por su depurada técnica. Ray era inexperto. Argüello, en cambio, estaba a punto de cumplir los treinta años y tenía más de setenta peleas a sus espaldas (con sesenta y siete victorias, nada menos). Aunque Mancini plantó cara con su habitual valentía, no supo cómo manejar a un rival que jugaba al contragolpe con inteligencia y precisión.

El joven púgil de Ohio, sobrepasado, aguantó trece asaltos, pero en el decimocuarto, ya a merced de Argüello, vio cómo el árbitro detenía el combate. Era K.O. técnico y su primera derrota como profesional. Muy dolorosa, y más estando el público compuesto por su propia gente, en su propio terruño.

Pero Mancini estaba hecho de la madera de los campeones y se repuso con rapidez. Ganó sus dos siguientes compromisos noqueando a sus oponentes sin contemplaciones y reafirmando que, pese a su juventud, era un más que digno aspirante al título mundial. La gran oportunidad le llegó en mayo de 1982, en el hotel Aladdin de Las Vegas.

Tenía solamente veintiún años, una edad precoz para aspirar al cinturón de monarca de la categoría, pero la aprovechó, y cómo. Una pelea breve, pero épica. Mancini salió como un toro, fiel a su costumbre: avanzando, presionando. Bombardeando desde ambos lados: gancho de izquierda, gancho de derecha. Y, como había dicho su padre cuando era púgil, «orgulloso de no dar nunca un paso atrás».

A los pocos segundos aquello parecía ya una pelea que estuviese en sus últimas rondas, tal era la intensidad. El campeón vigente, el californiano Arturo Frías, alcanzó a Mancini, haciéndole tambalear apenas segundos después de iniciarse el combate, pero el aspirante aguantó. Lejos de parecer intimidado, lejos de esconderse, Mancini siguió hacia adelante, golpeando, exponiéndose, como si en vez del primer asalto fuese el último.

El campeón, quizá envalentonado por haber hecho diana una vez, cometió el error de dejarse llevar por el fuego de su joven rival, en vez de enfriar las cosas y, como había hecho Argüello, tratar de tomar el timón frente a un adversario menos experimentado. El campeón no entendió que jugar a intercambiar golpes a lo loco con alguien como Mancini era una muy, muy mala idea.

En menos de dos minutos, ambos tenían ya el rostro marcado, como si fuese un séptimo u octavo asalto. Una pelea brutal. Mancini alcanzó al campeón con cuatro zurdas consecutivas y lo sentó en la lona. Frías se levantó, sangrando, diciéndole al árbitro que podía continuar. Pero no, no podía continuar.

El joven aspirante siguió arremetiendo como un toro, con su característico y feroz «izquierda-derecha, izquierda-derecha, izquierda-derecha». Arturo Frías estaba tan visiblemente indefenso que el árbitro detuvo la pelea. K.O. en el primer asalto. Ray Mancini era el nuevo campeón mundial. Sus padres subieron al cuadrilátero para abrazarle, y los espectadores se enternecieron recordando aquel tremendo drama, el asesinato del hermano de Ray.

Se enternecieron frente al padre que había perdido un hijo, cuyo otro hijo había conseguido para él la corona que el primero, por combatir por su país, no pudo conseguir. Ray Mancini, pues, lo tenía todo para ser el ojito derecho de América. Y su mensaje no podía ser más edificante. En una ocasión, un reportero le preguntó si se consideraba la «gran esperanza blanca».

Mancini cortó de cuajo con la posibilidad de que le colgasen aquella etiqueta: «No soy ninguna ‘esperanza blanca’. Tengo fans negros e hispanos también, porque saben que he luchado mucho para obtener lo que ahora tengo. Por eso quiero que me lleven a mi ciudad para defender mi título, porque esa es mi gente, los trabajadores, que son los mejores fans del boxeo. Saben que soy un trabajador honrado».

Ni siquiera parecía deslumbrado por el dinero: «Quiero comprar una casa para que mis padres se jubilen en Florida. Quiero que estén confortables. Ellos se niegan, pero tal vez consiga que cambien de opinión». En resumen, incluso después de haber visto su ferocidad como boxeador, era imposible que Ray «Boom Boom» Mancini le cayese mal a alguien.

El aspirante

En el otro lado del mundo, otro púgil se abría camino hacia la gloria, aunque afrontando mayores obstáculos. Más adusto e introvertido, el coreano Duk-Koo Kim ni siquiera había podido disfrutar de una infancia feliz como la de Ray. Nacido en el seno de una familia desestructurada y crecido en la miseria, no empezó en el boxeo por vocación, sino porque uno de sus hermanastros le obligaba a pelear con otros niños.

La necesidad de aprender a defenderse lo llevó a un gimnasio, donde, como tantos otros antes que él, descubrió que aquel deporte podía ser su única salida, la única manera de escapar de una existencia sin futuro. Boxear le ofrecía más perspectivas que ejercer como limpiabotas u otros oficios igual de desagradecidos y mal pagados.

Aunque sus entrenadores pensaban que no tenía talento para el pugilismo, y hasta él mismo se daba cuenta de que no destacaba entre los chavales de su edad, el porvenir le parecía tan negro en su entorno que decidió entregarse por completo al entrenamiento: o conseguía triunfar como boxeador, o tenía que quedarse para siempre en su pueblo.

Se marchó a entrenar a Seúl, donde continuó intentando paliar su carencia de recursos técnicos con una inigualable capacidad de trabajo y una disciplina monacal; se lo tomaba tan en serio que anotaba cuidadosamente su progreso en un diario, registrando los ejercicios que practicaba, el régimen alimenticio que seguía, todo con enorme detalle.

El boxeo era su tabla de salvación y no tenía intención de rendirse, por más que le dijeran que su técnica no era adecuada. Las cosas en la capital, sin embargo, no eran fáciles. Poco acostumbrado a tratar con gente cosmopolita, tenía problemas para hacerse respetar. Conoció a una chica de clase media —su futura esposa— que parecía su perfecto reverso: refinada, con una buena formación académica, un empleo más cualificado y un futuro prometedor.

Los padres de ella, claro, tuvieron serios problemas para aceptar que saliese con aquel desharrapado criado en las chabolas, que para colmo practicaba el boxeo, una actividad que consideraban rayana en la delincuencia. Pero Duk-Koo terminó saliéndose con la suya en la vida y en el boxeo. Se casó y consiguió que sus suegros lo adoptaran como a un hijo. Ganó el título de campeón de Corea y después el cinturón de campeón de Asia, el de la llamada Federación Oriental y del Pacífico. Se transformó en una celebridad nacional.

Tenía veintisiete años y había conseguido todo lo que un púgil coreano podía conseguir sin salir de Asia. Ahora necesitaba dar el gran salto y disputar el título mundial. Para eso, tenía que viajar a los Estados Unidos y enfrentarse al nuevo fenómeno de la división, el furibundo Ray Mancini. Para Duk-Koo era todo un reto. Iba a ser solamente su segundo combate celebrado fuera de Corea; en una ocasión había peleado en Filipinas, y su experiencia internacional no iba más allá.

En Occidente no lo conocía nadie. Muchos pensaban que el coreano era uno de esos aspirantes de rutina a los que se enfrentan los campeones mientras se organizan otros duelos más importantes. En Corea, sin embargo, se veían las cosas de otro modo. Duk-Koo Kim era la gran esperanza del boxeo nacional. La posibilidad de que se convirtiese en campeón mundial provocaba histeria. Ya nadie le miraba por encima del hombro por ser un tipo de pueblo, nacido en la pobreza.

Cuando subió al avión para viajar a Las Vegas, había tanta prensa local rodeándole que su propia esposa no pudo llegar hasta él para despedirse. Según contaría ella misma años después: «Nos dijimos adiós con la mirada». Estaba embarazada. Poco podía sospechar que su marido nunca volvería para ver nacer a su retoño.

Duk-Koo tenía muchas cosas en las que pensar durante su viaje. Pese al entusiasmo de sus conciudadanos, no se le debía de escapar que el estadounidense era el claro favorito. Kim era un púgil respetado por los más conocedores, como campeón asiático que era, pero tenía mucho que demostrar ante un público occidental que no le conocía. La escena asiática, pese a disponer de buenos púgiles, no tenía un nivel tan elevado como la del continente americano o el europeo.

Duk-Koo, por lo tanto, no se había probado contra los grandes nombres que dominaban la división a nivel planetario. Baste un dato para ilustrar esto: Mancini, pese a sus veintiún años, era el rival con el currículum de peleas más extenso con el que se había enfrentado Duk-Koo. Exceptuando a otro coreano, Kwang Min Kim, ninguno de los rivales anteriores de Duk-Koo había llegado a disputar los veinticinco combates profesionales.

No es de extrañar que el campeón asiático aterrizase en América como una víctima propiciatoria; imaginen, por ejemplo, a un tenista que lo ha ganado todo en Asia pero que nunca ha jugado en París, Nueva York o Londres. Por entonces, recordemos, no existía internet y resultaba difícil conseguir filmaciones de combates de otro continente, donde además la competición era más débil y suscitaba poco interés del otro lado del mundo.

Mirando los números, la mayoría de periodistas y aficionados occidentales preveían que Mancini resolvería con facilidad una poco exigente defensa de su título. Para colmo, el campeón parecía en racha. La anterior defensa de su título se había disputado en su tierra, Ohio, donde el campeón había deseado resarcirse de su única derrota ante «su gente», la gente de a pie, los trabajadores. Y sin duda lo hizo.

Se había jugado el cinturón ante el venezolano Ernesto España, un aspirante con muy buena tarjeta, treinta y cinco victorias frente a cuatro derrotas, y con bastante envergadura física, pero que quizá ya no estaba en sus mejores momentos. Aun así, nadie negaba que Mancini había dado un recital. Se había ganado el unánime elogio de los especialistas. Su entrenador, eufórico, había dicho: «Ray es mejor boxeador de lo que él mismo imagina.

Ha hecho una perfecta pelea estratégica. Ha sido algo hermoso». La nación pensaba igual. Con el gran Sugar Ray Leonard pensando en retirarse debido a algunos problemas de visión, y con Mike Tyson siendo todavía un desconocido quinceañero, «Boom Boom» parecía el campeón ideal para mantener el pugilismo en los titulares. «Es el boxeador más vendible del mundo», decía la prensa sobre él.

Duk-Koo era un don nadie en tierras americanas. Lo tenía todo en contra: un campeón en plena forma que pelearía en su país, una prensa que le ignoraba, y unas apuestas que le daban por seguro perdedor. Cabe imaginar la presión que tenía encima. Por enésima vez en su vida iba a tener que demostrar su valía ante un mundo que parecía empeñado en no creer en él. Pero parecía creer en la victoria, o por lo menos eso era lo que se empeñaba en dar a entender a los demás, como por otra parte suelen hacer los grandes campeones.

Se presentó en un entrenamiento portando un pequeño ataúd a escala; cuando su preparador, sorprendido, le preguntó qué demonios era aquello, Duk-Koo respondió en tono jocoso: «este ataúd es para meter a Mancini en él». Cuentan que era tal su determinación que la noche anterior a la pelea usó su propia sangre para escribir en una lámpara del hotel: «Matar o que te maten». Como es obvio, se trataba de una metáfora, una frase de ánimo, una bravuconada para infundirse valor. Pero, teniendo en cuenta lo que sucedería al día siguiente, la frase encerraba una involuntaria y amarga ironía.

El combate

Faltaban minutos para el comienzo de la pelea. Los vestuarios de ambos púgiles estaban tan cerca que cada uno podía escuchar los gritos de ánimo del equipo contrario. Mancini, aunque se sabía el favorito, se sintió preocupado al escucharlos, cumpliendo lo que después Tyson resumiría en una célebre frase: «el boxeador que diga que no tiene miedo antes de subir al cuadrilátero, o es un mentiroso, o está loco».

No sabemos qué pensó Duk-Koo al oír los ánimos que se le daban al campeón, pero su entrenador admitiría más tarde que, al oír los ánimos del equipo estadounidense y el lejano griterío de las gradas, pensó para sus adentros que el combate estaba ya perdido. Sin embargo, Duk-Koo no se mostraba afectado por nada de esto. Incluso pareció crecerse al salir al ring ante un público completamente entregado a su oponente. El coreano nunca se había acobardado ante nada ni nadie, y no iba a empezar a acobardarse ahora a minutos de, quizá, proclamarse campeón mundial.

Cuando sonó la campana, la pelea empezó siguiendo el guion previsto. Es decir: Mancini avanzaba sin parar, con actitud muy agresiva, lanzando sus típicas andanadas por ambos flancos. Pero algo empezó a suceder. De vez en cuando, cuando el coreano parecía ya dominado, se rehacía y contraatacaba aprovechando que, como de costumbre, Mancini prefería dejar su defensa descubierta antes que renunciar al ataque.

Esta situación se repitió durante varios asaltos: el estadounidense parecía estar dándole una paliza al aspirante y justo cuando todos esperaban que Kim se doblegase, contraatacaba una vez más. Su resistencia impresionó al público y a los comentaristas. El aspirante era mucho más correoso y encajaba mejor los golpes de lo esperado; también devolvía más golpes de lo previsto. Estaba plantando cara y la pelea estaba siendo durísima.

El narrador de la NBC, en el descanso antes del que por desgracia sería el último asalto en la vida del coreano, hizo un perfecto resumen del respeto que se estaba ganando aquella noche: «Vean al aspirante, Kim Duk-Koo. Si nunca habían oído hablar de él, lo recordarán a partir de hoy. Menudo espectáculo».

Eso no bastaba para destronar al campeón, sin embargo. Transcurridos trece asaltos de los quince programados, dos cosas habían quedado claras. Una, que Duk-Koo era un rival de mucha mayor entidad de lo que su nula fama en Occidente había hecho suponer. Todo el mundo le había subestimado. Y dos, que pese a su gran resistencia y pese a haber infligido un buen castigo al campeón, había recibido todavía más castigo él mismo, por lo que sin duda iba a perder a los puntos cuando sonase la campana final.

En esa circunstancia, su entrenador le dijo lo que cualquier otro entrenador hubiese aconsejado en esa misma situación: «Vas perdiendo y solamente quedan dos asaltos, así que tienes que salir ahí y darlo todo». Duk-Koo, si quería tener alguna esperanza de conseguir el cinturón de campeón, tenía que intentar conseguir un K.O. en los siguientes dos asaltos, aunque eso supusiera exponerse todavía más a los furibundos ataques de Mancini. Lanzarse con todo para tumbar al rival es lo que hace cualquier púgil cuando sabe que los jueces no le van a conceder la victoria, si es que todavía quedan fuerzas para ello, claro. Duk-Koo, pese a lo maltrecho de su rostro, parecía convencido de tener esas fuerzas.

En el decimocuarto asalto salió a atacar. Pero la intentona fue inútil. Duró apenas segundos, de hecho. Mancini tumbó al aspirante apenas iniciado el asalto. El coreano se puso en pie con dificultad, tambaleándose, visiblemente desorientado. Estaba noqueado. El árbitro, con perfecto criterio, detuvo el combate. Ray celebró su nueva victoria, la más costosa desde que era campeón y quizá la más costosa de toda su fulgurante carrera. Ofreció la entrevista de rigor, abrazado a sus padres, como de costumbre.

Abandonó el cuadrilátero sin sospechar nada extraño y se fue con los suyos camino del vestuario. Duk-Koo había terminado mal, casi inconsciente, pero esto es algo que sucede a veces después de un K.O. particularmente duro, y más cuando el combate había sido largo, intenso y agotador. Todo el mundo recordaba aquella estampa en Manila, cuando Muhammad Ali se desplomó tras vencer in extremis a un Joe Frazier que tampoco podía ya mantenerse en pie.

El luto y el escándalo

La pelea, de hecho, había sido tan dramática que, una vez en el vestuario, la madre de Ray empezó a llorar mientras le ponía hielo sobre las heridas. «No llores, mamá. He ganado», dijo el joven campeón, intentando tranquilizarla. Al poco tiempo, sin embargo, llegaron las malas nuevas. Uno de los miembros de su equipo entró en el vestuario con expresión muy seria: «Ray, tenemos que hablar».

El coreano había tenido que ser evacuado en camilla y, en contra de lo previsto, no parecía recuperarse. No había manera de suavizarle las cosas a Ray; «lo de este chico, Kim, no tiene buena pinta». La alegría por la victoria quedó transfigurada en aprensión y amargura. A las pocas horas saltó la noticia en los medios: el coreano permanecía ingresado, estaba en coma y habían tenido que ponerle respiración asistida.

El pronóstico no era bueno. Al contrario. El parte médico hablaba de un coágulo cerebral y un derrame masivo provocados por alguno de los últimos golpes recibidos, aquellos mismos golpes que a Mancini le habían servido para retener su título. El joven campeón no supo cómo encajar la noticia. Al día siguiente, cuando bajó de su avión en Ohio, la prensa estaba esperándole. Pero no para felicitarle. Empezaron a acribillarle con preguntas hirientes, sin ninguna piedad. «¿Cómo te sientes al saber que tu rival está en coma y con respiración asistida?».

Ray, perplejo y con expresión sombría, respondió: «¿Cómo queréis que me sienta? Estoy muerto por dentro». Otros reporteros iban todavía más lejos: «¿Qué se siente al matar a un hombre?». Ray no podía entenderlo, porque Duk-Koo todavía estaba en el hospital. Aún estaba vivo, y esa era la esperanza a la que Ray se aferraba, aunque los médicos estuviesen casi anunciando un desenlace fatal que parecía difícil de evitar. Los periodistas, sin esperar ese desenlace, ya le trataban como si fuese un asesino.

El fallecimiento de Duk-Koo Kim se produjo cuatro días después. La prensa trató el asunto de manera diversa, pero el sensacionalismo fue la nota dominante y sin duda fue aquel un pésimo momento para la imagen pública del boxeo, quizá uno de los peores momentos en toda su historia. El campeón mundial estaba destrozado: «Él murió una vez, y yo sentí que moría todos los días. Cuando eres boxeador aprendes a tener respeto hacia tu oponente y yo sentía todo el respeto del mundo por este tipo. Yo solo quería ganar el combate.

Nunca quise hacerle daño. Fue algo devastador». Las cosas todavía tenían que empeorar, porque las desgracias relacionadas con aquel malhadado combate no terminaron ahí, y las siguientes semanas fueron infernales. La madre de Duk-Koo, que había pasado cerca de dos meses sumida en una severa depresión, casi sin abandonar su casa y evitando hablar con nadie, fue incapaz de manejar el dolor por la pérdida de su hijo y se suicidó bebiendo una botella de pesticida.

Esto conmocionó al público y produjo una nueva oleada de titulares macabros en torno al boxeo; de todos los rincones surgían detractores que hablaban de cambiar ese deporte, incluso, a veces, de prohibirlo. Semanas después, el que había sido árbitro del combate, Richard Greene, apareció muerto en una habitación de hotel. La policía dictaminó que se había quitado la vida, en este caso disparándose en la cabeza.

En realidad, no existía prueba alguna de que su suicidio estuviese relacionado con la muerte del púgil coreano —todo el mundo estaba de acuerdo en que el arbitraje de Greene había sido correcto según los estándares del momento—, pero claro, la prensa y el público establecieron la conexión de manera automática. De cara a la opinión pública, una misma pelea parecía haber provocado tres muertes en cadena.

El escándalo era mayúsculo. La muerte de Duk-Koo Kim no era la primera que sucedía sobre un cuadrilátero, ni mucho menos. El boxeo es un deporte de contacto y desde luego tiene sus riesgos, que los practicantes conocen bien; se producen muertes y lesiones como en otros muchos deportes, aunque nunca fueron habituales. Sin embargo, aquel combate había sido visto en todos los hogares estadounidenses y coreanos, y en los hogares de muchos otros países; la gente estaba conmocionada.

Otros dos sucesos contribuyeron a oscurecer el panorama, ocurridos también a finales de 1982. Un día antes de que Mancini y Kim se enfrentasen, el pugilismo había contemplado ya una situación alarmante. Alexis Argüello, de quien ya hemos hablado, protagonizó una dura pelea por el título (esta vez en la división del peso welter) frente al estadounidense Aaron Pryor (quien, por cierto, ha fallecido por una enfermedad cardiaca poco antes de escribir estas líneas: descanse en paz).

En el decimocuarto asalto, Pryor noqueó a Argüello propinándole una terrorífica serie de doce golpes que el árbitro no detuvo pese a que el nicaragüense estaba claramente incapacitado para responder o defenderse. El árbitro cometió un muy serio error; en la filmación se puede ver con claridad cómo mira a un Argüello indefenso, y que sobraron —por lo menos— cinco o seis golpes cuando por fin decretó el K.O.

Durante varios minutos eternos y angustiosos, Argüello permaneció tendido en la lona, inconsciente, para horror de los televidentes. Al final pudo reponerse, pero cuando sucedió la tragedia de Duk-Koo Kim, todo el mundo recordó que podían haber sido dos muertes, no en tugurios mal controlados sino en finales mundiales televisadas, en un mismo fin de semana.

Dos semanas más tarde, en otro combate por el título (ahora de los pesos pesados), el gran Larry Holmes apaleó durante quince tremebundos asaltos a su rival Randy Cobb. Aunque Cobb no llegó a caer —para asombro de muchos—, la diferencia de nivel entre ambos púgiles era tan evidente que muchos se escandalizaron por el hecho de que el árbitro no hubiese parado antes la pelea, o de que el propio equipo de Cobb no hubiese arrojado la toalla.

Una cosa era que dos púgiles se mostrasen con posibilidades de ganar en una pugna igualada, como había pasado con Mancini y Duk-Koo, pero Cobb nunca dio la impresión de poder hacer algo contra Holmes. En el decimoquinto y último asalto, cuando Cobb tenía ya la cara hinchada por completo, la gente empezó a abuchear.

Holmes, visiblemente incómodo y con la pelea totalmente ganada a los puntos, evitaba golpearle en muchos momentos. En otros, trataba de noquearlo para poner fin a su suplicio, pero sin conseguirlo, lo cual le hacía parecer todavía más incómodo. La pelea estaba siendo retransmitida por el famosísimo periodista deportivo Howard Cossell, quien, claramente escandalizado, decía cosas como «¡No me puedo creer lo de este árbitro, es indignante!».

Tras sonar la campana, el campeón Holmes, con expresión infeliz, ni siquiera levantó los brazos, más preocupado por abrazar a Cobb. El locutor, Cossell, guardó varios segundos de silencio, antes de decir: «Muy bien. Por fin se ha acabado. Esto no ha sido digno de comentario durante los últimos cinco asaltos». Pocos días después anunció que no pensaba retransmitir ningún otro combate de boxeo, cosa que llevaba haciendo muchos años: «Ya he tenido bastante».

El vapuleado Randy Cobb, que no había sufrido secuelas graves, ironizó con la decisión del comentarista: «Si eso sirve para que deje también de comentar partidos de fútbol, me haré futbolista». Sin embargo, mucha otra gente se lo tomó con menos humor. Que alguien como Cossell, a quien todo el país había visto siguiendo la carrera de Muhammad Ali, repudiara el deporte que lo había hecho famoso, fue utilizado como argumento por todos los detractores del pugilismo.

La prensa estuvo meses dándole vueltas al asunto de la seguridad en el boxeo, incluso a veces cuestionando la propia moralidad de ese deporte. Desde algunos sectores se mencionaba (o se exigía) la posibilidad de abolirlo, y las autoridades empezaron a preparar un comité encargado de revisar la legislación. Las asociaciones de boxeo empezaron a entender la necesidad de cambiar sus reglas, de realizar gestos que aplacasen el temporal.

Por ejemplo, se empezó a acortar los combates desde los quince asaltos habituales a doce. Para algunos, esta era una medida cosmética (el propio Ray Mancini llegó a calificarla como «una farsa»), pero terminó imponiéndose.

Se introdujo una cuenta atrás obligatoria que los árbitros debían realizar incluso cuando un púgil estuviese en pie y pareciese repuesto de un knock down. Se establecieron nuevos controles médicos, más exhaustivos que antes. Se llegó a hablar de que los profesionales se pusieran casco protector como los boxeadores aficionados, aunque al final esta medida se consideró innecesaria.

Los implicados en la fatal velada se sentían responsables, como cabe suponer. El promotor de la pelea, Bob Arum, llegó a proponer que se suspendiese toda actividad pugilística profesional hasta establecer los nuevos estándares de seguridad que el país parecía estar pidiendo. No se llegó a suspender esa actividad, claro, porque había mucho dinero en juego, pero el que Arum —un promotor— plantease la posibilidad habla de la situación psicológica en que estaban los protagonistas.

El más hundido, aparte de los familiares y amigos del difunto Duk-Koo Kim, era Ray Mancini, que inició un rápido descenso por una pendiente de amargura y sentimientos de culpa. El propio Arum describió así la metamorfosis del campeón: «Nunca volvió a ser el mismo. Sencillamente ya no tenía aquello que le había hecho ser quien era. Nunca volvió a ser tan agresivo sobre el ring. Nunca volvió a lanzar golpes con el temerario abandono con el que acostumbraba a hacerlo. Estaba conmocionado hasta lo más hondo de su ser».

En efecto, Ray Mancini nunca volvió a ser el mismo. Su carrera estaba condenada, pese a que intentó salvarla porque era todo lo que tenía. Su siguiente combate lo disputó en Italia, frente a un púgil inglés. No puso su título en juego: quería probarse, ver si todavía era capaz de pelear. Se sintió temporalmente animado por el cariño de los italianos, quienes por su apellido lo trataron casi como a uno de los suyos, y le fue bien: ganó el combate, lo cual le dio ánimos para regresar a Estados Unidos y defender de nuevo su cinturón, cosa que hizo con éxito.

Después disputó otro combate de transición, y finalmente su última defensa exitosa del título, a principios de 1984. Pero cuando había pasado algo más de un año desde la muerte de Duk-Koo, su estado emocional se hundió, y con ello sus entrenamientos y sobre todo su actitud sobre el cuadrilátero. Ya no se atrevía a golpear tan fuerte ni con tanto ímpetu, lo que siempre había sido su marca de fábrica y su principal arma. Aun así, su espíritu de lucha parecía intacto, aunque ahora más dirigido a recibir castigo que a infligirlo.

En verano de 1984 perdió el título frente a Livingstone Bramble, un rival que quizá en otro momento le hubiese causado menos problemas. Ray perdió por K.O., pero lo significativo es que tuvieron que ponerle nada menos que setenta y un puntos alrededor de uno de sus ojos. Era casi como si quisiera que el rival le impusiera una penitencia.

A principios de 1985 ambos púgiles disputaron una revancha y Mancini consiguió llevar la pelea hasta el final, aunque volvió a perder, esta vez por una decisión ajustada de los jueces. Tras aquellas dos derrotas, todavía incapaz de superar el trauma de la muerte de Duk-Koo, decidió retirarse. Tenía solamente veinticuatro años, la edad en que cualquier deportista está en la flor y tiene todavía mucho por aprender. Su carrera había quedado cercenada.

Ray Mancini tuvo que convivir con el estigma de ser el hombre que había matado a su rival durante un combate. Años después recuperó los guantes de manera temporal, disputando un par de combates que, como era de esperar, también perdió, pero que le sirvieron para recaudar dinero con el que efectuar algunas inversiones.

Pero salvo esas dos veladas aisladas, nunca se molestó en reiniciar su carrera de manera permanente. Apenas sorprende, porque pasado el tiempo todavía había gente que le llamaba «asesino». Ni siquiera su familia se libró del estigma y sus hijos recibieron insultos durante la época escolar. Un sentimiento de intensa culpabilidad ha acompañado al antiguo campeón durante casi toda su vida, como ha expresado él mismo en muchas ocasiones, aunque en años recientes ha podido cerrar algunas heridas.

En el 2013 se rodó un documental con ocasión del cual se concertó un encuentro entre Ray Mancini y la viuda e hijo de Duk-Koo Kim. La expresión en el rostro de Mancini al tenerlos delante es realmente indescriptible, pero ambas familias parecían entender el padecimiento de la otra, así que la historia tuvo, al menos en la medida de lo posible, un final positivo. La faz del pugilismo tuvo que cambiar por fuerza después de aquel terrible 1982. El mundo del boxeo nunca podrá olvidar aquel combate en el que perdió a dos campeones; uno que abandonó este mundo y otro que nunca se recuperó del trauma.

Me ha gusto, me enteré de quien era Duk Koo Kim hace unos años, por una canción de Sun Kil Moon. Una preciosidad en un disco maravilloso, Ghosts of the Great Highway. En ese disco hay otra canción con el nombre de un boxeador mexicano, Salvador Sánchez, que murió en agosto de 1982, en un accidente de coche, y se decía que se preparaba para un combate con Aléxis Argüello. Y hay otra canción con algo de boxeo en ese disco llamada Glenn Tipton (guitarrista de los Judas Priest), que empieza así: «Cassius Clay was hated more than Sonny Liston, Some like K.K. Downing more than Glenn Tipton, Some like Jim Nabors some Bobby Vinton, I like ‘em all.»

Mark Kozelek es el líder (y a veces único miembro) de Sun Kil Moon, y pilló el nombre de un boxeador coreano, Sung-Kil Moon. Y además es de Ohio, como Mancini.