El boxeo no ha cambiado demasiado desde entonces. Siempre ha sido una puerta para los desposeídos, para individuos con poca formación, para gente que no tiene otra salida. Eligen el boxeo, trabajan y entrenan para conseguir un dólar de aquí y un dólar de allá. (George Foreman, campeón mundial de los pesos pesados).

Jim Braddock fue uno de los grandes boxeadores de los años treinta, que comenzó su carrera como prometedor aspirante a campeón pero que en 1933, durante los oscuros tiempos de la Gran Depresión, terminó haciendo cola en la beneficencia. La caída de Braddock al hoyo de la miseria y la manera en que peleó para salir nuevamente a flote hicieron de él un símbolo de la angustiosa circunstancia que atravesaban otros muchos ciudadanos que también luchaban por escapar del agujero. Su trayectoria es una de las más inspiradoras en la historia del boxeo (y de cualquier deporte), porque no solamente hubo de esquivar los puñetazos de los rivales —a menudo con su mano derecha rota en pedazos— sino también los de la propia vida. Subió hasta lo alto, rozando la cima con las puntas de sus dedos, y después fue engullido por una crisis económica que destruyó las vidas de miles y miles de ciudadanos.

James Walter Braddock vino al mundo durante 1905 en Hell’s Kitchen, retablo de bloques de apartamentos habitados mayoritariamente por inmigrantes irlandeses —como lo fueron sus padres— y uno de los barrios peor afamados de la antigua Nueva York; un vivero de gente endurecida donde imperaba la pobreza. Apenas a unas calles de distancia se levantaba el Madison Square Garden, escenario de muchas gestas pugilísticas del siglo XX, así que un observador apresurado podía pensar que nuestro protagonista estaba predestinado al boxeo desde que abandonó la cuna. Pero no, Braddock no llegó a crecer a la sombra del totémico Garden como hubiese convenido a la mitología porque siendo todavía muy pequeño sus padres decidieron mudarse a un lugar que estaba cerca y lejos al mismo tiempo: Nueva Jersey. La primera vocación del pequeño Jim ni siquiera fue el cuadrilátero; le gustaba jugar al baseball pero sobre todo soñaba con llegar a convertirse algún día en jugador de football vistiendo la camiseta del equipo de Notre Dame, una de las más notorias universidades católicas del país. Sin embargo, para jugar al football se necesitaba pasar por la universidad y Jim adolecía de falta de aptitudes como estudiante, además de lo difícil que ya lo tenía por causa de su pobre extracción socioeconómica. El sueño quedó rápidamente descartado. No podía aspirar a la vida universitaria y como muchos otros estadounidenses de condición humilde, Jim Braddock fue un outsider en el país de los grandes sueños.

Descartado el football y ansioso por practicar algún otro deporte con el que quemar energías e incluso encontrar una salida profesional que no se vislumbraba en otros ámbitos, el adolescente Braddock terminó interesándose por el boxeo, donde su poderoso físico sería una buena herramienta pero donde además no necesitaba enrolarse en una universidad para destacar. Y como púgil aficionado destacó bien pronto, disputando más de un centenar de combates y convirtiéndose en la sensación del circuito amateur de Nueva Jersey. Acaparó los títulos estatales tanto en la división de los semipesados —su categoría habitual— como en la de los pesados, haciéndose merecedor de los «Guantes de Oro» a mejor boxeador aficionado de la región. Cuando dio el salto al profesionalismo empezó a cumplir las grandes expectativas generadas en torno suyo. Su combatividad y capacidad de resistencia lo convertían en un luchador infatigable, hasta el punto de que los jueces no siempre lo tenían fácil a la hora de adjudicar la victoria a sus rivales por más que hubiesen peleado mejor que él. Nadie le tumbaba, nunca. Su principal herramienta técnica era la mano derecha; no era un noqueador nato pero castigaba constantemente a los rivales para sacarlos de sus planes y obligarlos a embarcarse en luchas de resistencia donde casi siempre tenía las de ganar. Así pues, era un rival correoso y difícil, y lo era sobre todo gracias a su portentosa mentalidad competitiva. Esa misma mentalidad que iba a necesitar cuando se quedase sin dinero y sin trabajo.

Él mismo resumiría su filosofía pugilística de manera tan sencilla como ilustrativa: «no le tenía miedo a nadie». Antes de pelear, Braddock realizaba un interesante ejercicio mental: pensaba que un combate de boxeo comienza como una tabula rasa donde las posibilidades son iguales para ambos púgiles, un 50%. Como si fuese una partida de ajedrez. Esto, naturalmente, es poco realista, porque siempre habrá un rival mejor que otro aunque solamente sea por las circunstancias del momento. Incluso en el ajedrez. Pero a Braddock esa abstracción le permitía superar el miedo a la derrota y pensar que de inicio siempre iba a ser como mínimo igual de bueno que su rival. Se sentía capaz de encarar cualquier situación que surgiera sobre un cuadrilátero. Impulsado por aquel empuje y por la habilidad para imponer su mano derecha, empezó a escalar rápidamente puestos en el ranking de los semipesados hasta convertirse en uno de los más serios aspirantes al título mundial. En 1929, con veinticuatro años de edad, tuvo la gran oportunidad de alcanzar la gloria al disputar el cinturón de campeón a Tommy Loughran, un púgil irregular pero tácticamente muy inteligente que llevaba ya tres defensas exitosas del trono. Braddock, como de costumbre, subió al cuadrilátero dispuesto a todo y se debatió valientemente durante los quince asaltos reglamentarios. Pero no consiguió dominar como había esperado. Para colmo, se lesionó gravemente la mano derecha durante la pelea (se le diagnosticaron varias fracturas) y después de sonar la última campanada, los jueces dictaminaron que Loughran era el justo vencedor y que por tanto conservaría el cinturón.

Aquella derrota partió en dos la carrera de Braddock. El que se hubiese esfumado su primera y probablemente única oportunidad de convertirse en campeón le afectó profundamente. Además, las facturas de su mano derecha quedaron mal soldadas y lo que hasta entonces había sido su principal arma boxística empezó a causarle serios problemas. El hasta entonces prometedor Jim Braddock inició un abrupto y temprano declive deportivo. Sus estadísticas, que habían sido tan brillantes durante sus primeros años, comenzaron a decaer. Para colmo, ganó masa muscular con la edad y se vio forzado a dar el salto a la categoría de los pesos pesados. Lo cual, con una mano lesionada, le puso las cosas todavía más difíciles. Aunque su espíritu de lucha permanecía intacto y de hecho no llegó a sufrir un KO ni siquiera en sus peores momentos, eso no impedía que continuasen acumulándose las derrotas. A los puntos, pero derrotas. Una y otra. En consecuencia su renombre empezó a disminuir y cada vez le costaba más encontrar buenos rivales, con lo que la cantidad de dinero que ingresaba por cada velada iba disminuyendo rápidamente. Y para seguir ganando dinero tenía que pelear con mayor frecuencia, empeorando el estado de su mano lesionada y dificultando su recuperación.

Era consciente de que su trayectoria en el boxeo podría estar terminando y que debía iniciar una nueva vida, así que empezó a preparar el terreno para una posible retirada: como había ganado bastante dinero durante los buenos tiempos, lo invirtió en crear una empresa de taxis, algo que consideraba que tenía mucho futuro en una ciudad como Nueva York. Y la idea no era mala. ¿El problema? Que comenzó su negocio en un mal momento. En 1929 se produjo el crack bursátil que terminaría sumiendo al país en una profunda crisis. Cuando el tsunami de Wall Street se extendió a la economía de la calle, la empresa de Braddock se fue rápidamente a pique, como tantas otras en aquellos tiempos. Así fue como perdió todos los ahorros que había acumulado dejándose la piel sobre la lona. Jim Braddock tenía mujer y tres hijos a los que alimentar y ahora estaba sin blanca.

Arruinada su empresa, tuvo que seguir peleando cada vez con mayor frecuencia por menos dinero, pese al estado de su mano. En 1931, con solamente veintiséis años de edad, parecía un púgil al borde de la jubilación, un hombre que se arrastraba por los cuadriláteros por un puñado de dólares. Sintió que el cuadrilátero era el único madero flotante al que podía agarrarse cuando su situación económica se había vuelto desesperada. Y eso que un médico le advirtió de que su mano nunca se curaría si no se sometía a un tratamiento delicado: volver a romperla bajo supervisión facultativa y después soldar los huesos de la manera correcta. Pero aquel tratamiento costaba bastante dinero y Braddock ya no lo tenía, así que decidió que si necesitaba romperse la mano de nuevo lo haría como lo había hecho siempre: boxeando. Ni que decir tiene que aquello arruinó todavía más sus ya escasas posibilidades de recuperación.

Entre 1931 y 1933 su trayectoria fue la de un púgil incapacitado para competir a alto nivel, pero que se negaba a retirarse porque no tenía otra manera mejor de ganarse la vida, y menos cuando el desempleo estaba arrasando la nación. Su declive era tan dramático que tuvo que protagonizar diversas veladas de doloroso recuerdo, incluyendo varios momentos de una vergüenza casi intolerable para un púgil que no mucho atrás pudo haber sido campeón mundial. En una ocasión fue acusado de amañar un combate con su rival porque ambos necesitaban el dinero; ambos fueron multados y desprovistos de sus ingresos. En otra pelea el árbitro le descalificó por falta de combatividad; parecía evidente que Braddock había subido a boxear con una mano inútil únicamente para llevarse la modesta bolsa económica. Incluso cuando salía a combatir con ánimo de ganar las cosas le salían mal. Una vez fue descalificado a causa de un corte mal curado que conservaba de la pelea anterior; como no dejaba de sangrar el árbitro detuvo el combate, y eso que Braddock podía seguir peleando… una manera frustrante de perder. Sus necesidades monetarias le impedían tomarse el necesario periodo descanso entre una pelea y la siguiente, y sus heridas faciales no cerraban. Pero es que necesitaba urgentemente el dinero. Al día. En más de una ocasión, justo al acabar un combate y con la cara todavía marcada por los golpes, lo vieron salir del recinto y dirigirse directamente a una tienda para comprar comida que llevar a su familia. Así estaban las cosas para Jim Braddock en 1933.

Aquella manera desesperada de aferrarse al boxeo no podía durar por siempre. Su momento más humillante se produjo durante una velada en beneficio de un fondo de caridad para policías retirados: se trataba de aprovechar el ya lejano eco del renombre de Braddock frente a un púgil de escasa importancia que habían considerado apto para la pachanga. Pero el estado competitivo de Braddock era absolutamente lamentable; aunque entrenaba con profesionalidad, su mano estaba destrozada, llevaba disputados demasiados combates en muy poco tiempo y sencillamente no estaba en condiciones de continuar. Y aun así su rival parecía tan atemorizado por la idea de enfrentarse a un antiguo aspirante al título mundial, que también rehuía la pelea. ¿El resultado? El conato de combate resultó tan vergonzoso que, pese a tratarse como decimos de una velada benéfica, el árbitro decidió detener lo que se había transformado en una farsa, ante la escandalizada indignación de todos los presentes.

El lamentable espectáculo que acababa de ofrecer fue demasiado para Braddock. Vio la realidad tal cual era: a los veintiocho años ya era como una patética vieja gloria dispuesta a cualquier cosa para poder pagar sus deudas. Además, si seguía ofreciendo veladas lamentables como aquella ya nadie querría contratarlo, ni siquiera como curiosidad. Su orgullo pugilístico le hizo reaccionar: había llegado el momento de dejarlo. Colgó los guantes. Definitivamente, o eso creía él. En 1933 el poco dinero que le pagaban por pelea ya no compensaba el arriesgar su integridad física e incluso la posibilidad de que sus hijos se quedasen sin padre por accidente (en aquellos días aún estaba reciente la muerte de un famoso peso pesado tras una pelea).

La situación económica del país, sin embargo, no le iba a permitir vivir mucho mejor fuera del ring. Aquella deprimente época no ofrecía oportunidades. Menos aún para un hombre que, salvo algunos empleos esporádicos durante su adolescencia, nunca había hecho nada excepto boxear. Durante los siguientes meses buscó trabajo en lo que pudo; ejerció como ocasional camarero y sobre todo como estibador en el puerto. Pero ni aquellos irregulares empleos bastaban para mantener a su familia. El antiguo aspirante a campeón mundial, el hombre que había ganado fortunas en algunos combates y había sido una estrella en los círculos pugilísticos, empezó a ser visto haciendo cola en instituciones de beneficencia. Tragando considerables cantidades de orgullo, tuvo que recurrir a comedores de caridad donde se mezclaba con gente anónima que escuchaba atónita su historia. Incluso solicitó la ayuda mensual que el Gobierno ofrecía a los desempleados con familia a cargo, ayuda que suponía más o menos el equivalente de unos quinientos euros actuales. «Siempre conseguí poner un plato en la mesa», diría él más adelante… pero lo cierto era que su situación podía calificarse de limítrofe. Al año siguiente, 1934, las cosas seguían sin mejorar. Braddock aún mantenía a los suyos gracias a sus trabajos esporádicos en el puerto —donde a pesar de ser diestro se veía obligado a utilizar la mano izquierda para las tareas más pesadas— y la caridad. Aunque era un hombre voluntarioso, trabajador y dispuesto a ejercer prácticamente cualquier profesión, no sabía qué hacer para mejorar su situación, como casi nadie en su entorno. No había dinero, no había trabajo, no había opciones.

Pero su situación atrajo la mirada de algunos periodistas. De entre tantas historias dramáticas que estaban sucediendo con la crisis, la del antiguo aspirante a campeón que recurría a la beneficencia era una de las más llamativas. Y por efecto de algunas notas de prensa en el mundo del boxeo volvieron a acordarse de él. Tras casi un año de retiro, le llegó una oferta absolutamente inesperada: volver a pelear en el Madison Square Garden. Un joven y prometedor peso pesado de veintitrés años, Corn Griffin, se había quedado sin rival a solamente dos días de que se celebrase el combate, y alguien pensó en Jim Braddock como sustituto, por aquello de que en sus mejores tiempos fue aspirante a campeón. La idea era utilizar lo poco que quedaba del renombre de Braddock para engordar el currículum de Griffin. A Braddock se le ofrecía una derrota segura a cambio de doscientos cincuenta dólares, el equivalente de unos tres mil euros actuales. Era una cantidad irrisoria teniendo en cuenta la magnitud de su rival, pero siendo Braddock un púgil acabado al que llamaban como último recurso no podía pedir mucho más.

Llevaba un año sin entrenar, tenía una mano lesionada, el amargo recuerdo de sus últimos combates —patéticos— y menos de cuarenta y ocho horas para preparar el combate. Pero Braddock no podía rechazar aquel dinero. Aunque subir al ring en aquellas condiciones frente a un púgil en pleno ascenso resultaba verdaderamente peligroso, aquellos doscientos cincuenta dólares eran maná del cielo. Así que solamente dos días después de recibir la oferta, con la rapidez e irrealidad con la que suceden los sueños, Jim Braddock estaba pisando una vez más al cuadrilátero del Garden, como en sus mejores tiempos. Solo que ya no estaba en sus mejores tiempos y las apuestas, lógicamente, estaban completamente en su contra. Se esperaba que Braddock recibiese una auténtica paliza. Nadie veía la pelea como algo más que un mero trámite para una promesa emergente, Griffin, frente a un hombre desgastado por las lesiones y un excesivo número de combates que ya solamente despertaba curiosidad porque había estado haciendo cola en la beneficencia.

Pero Braddock, incluso en mitad de toda aquella vorágine de cuarenta y ocho horas, recurrió a su más arraigado resorte, el que durante los principios de su carrera había estado a punto de llevarlo a la gloria: su capacidad para encontrar un estado mental adecuado. Con todo absolutamente en su contra, decidió confiar en sí mismo. Salió a por todas. El combate fue breve pero muy intenso: su joven contrincante vio sorprendido cómo aquella vieja gloria peleaba desde el primer minuto como si su vida dependiese de ello, en vez de limitarse a cumplir el trámite y cobrar el cheque, tal y como se había esperado. Braddock incluso usaba su mano derecha, que podía partirse en pedazos en cualquier momento, como si un título estuviese en juego. Pero no: estaban en juego las próximas comidas de su familia. Tras un primer asalto feroz, Corn Griffin supo que tenía que tomarse aquello muy en serio. El segundo asalto fue una auténtica guerra y ambos púgiles llegaron a tumbarse mutuamente. En el tercer asalto, sin embargo, Braddock dio la sorpresa noqueando a su joven rival. Contra todos los pronósticos imaginables, Jim Braddock ganó el combate de su improbable retorno. El mismo hombre que unos meses atrás hacía el ridículo en los cuadriláteros. Los espectadores estaban atónitos.

Un año puede no parecer demasiado tiempo: es algo más de lo que dura una liga de fútbol o la temporada de una serie televisiva. Pero para un hombre que ha de pensar —cada hora de cada día y de cada noche— en cómo alimentar a sus tres retoños, un año puede hacerse muy, muy largo. Veinticuatro horas sin dinero parecen muchas más que veinticuatro. Tener la miseria soplándole en la nuca puede hacer que un hombre cambie; a veces para mal, y a veces para bien. Jim Braddock cambió durante los años en que fue deslizándose hacia el borde del desastre. En 1933 era un boxeador lesionado e inútil, pero en 1934 había vuelto a ganar una pelea. Y eso que sus condiciones habían sido las mismas, o incluso peores que antes de su retirada. Pero algo en su interior era diferente, lgo había cambiado después de un año luchando contra la Gran Depresión, rival más temible que cualquier hombre con dos guantes puestos.

Cuando la inesperada y chocante victoria sobre Corn Griffin hizo que le ofreciesen otra pelea, todavía más importante (aunque solamente por un poco más de dinero: setecientos cincuenta dólares), Braddoz sintió que nuevamente se trataba de elegir entre boxear o regresar a los muelles para implorar unas horas de trabajo y a las colas de beneficencia para implorar un plato de comida. Volvió a aceptar sin pensárselo. Una vez más lo hizo ignorando sus lesiones y los peligros que conlleva boxear sin estar en forma.

La prensa seguía interesándose por su anómala situación y los lectores comenzaron a simpatizar con él. Jim Braddock era la perfecta representación del americano medio machacado por la crisis: un hombre honesto, no de mucha cultura, ciertamente, pero sí cortés, humilde y razonable. Cualquier trabajador estadounidense podía identificarse con Braddock, que parecía el típico buen hombre, el compañero de trabajo en el que puedes confiar, el vecino amable. Un hombre que se desvivía por sus hijos y por su mujer, Mae, a quien debía devolver toneladas de comprensión: habían sido novios prácticamente desde la infancia, pero ella siempre había detestado el boxeo. Mae no soportaba pensar que su Jim subía al ring para ser golpeado sin piedad: «Solamente fui a verlo pelear una vez y me marché durante el primer asalto», solía recordar. Nunca más se sentó en una butaca para verlo boxear, ni aun en sus mejores tiempos. La candorosa pareja de los Braddock, ahora enfrentados a los mismos problemas económicos que muchos otros matrimonios estadounidenses, enternecía al público. En los Estados Unidos, el país del do it yourself, al menos una de cada tres personas hubo de recurrir a la beneficencia durante aquella crisis. Y Jim Braddock ya no era un deportista rico que se estaba librando de las vicisitudes a causa de su privilegiada situación. No. Era un padre de familia con problemas. Era uno de ellos. Un americano más. Y por lo tanto, la gente empezó a desear con ansia verlo ganar.

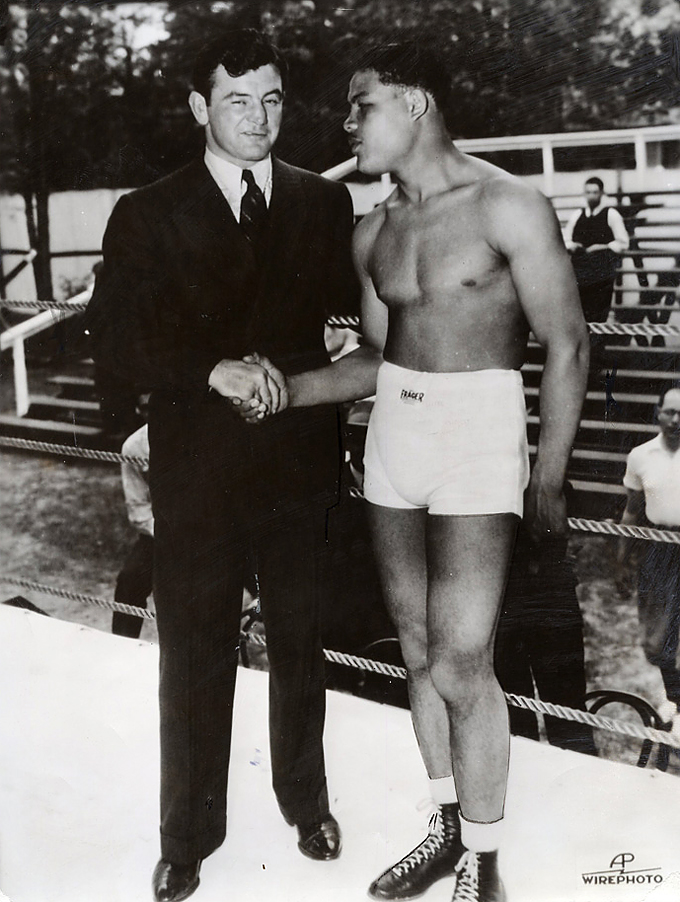

Su nuevo combate iba a ser frente a John Henry Lewis, con quien ya había peleado en 1932, perdiendo. Lewis se presentaba con una magnífica tarjeta: dieciocho victorias, una única derrota, y muchas papeletas para postularse como nuevo aspirante al título mundial. Una vez más, Braddock fue contratado para rellenar la estadística, porque tenía todas las de perder especialmente teniendo en cuenta que Lewis le conocía bien, que ya le había derrotado antes y que además estaba prevenido tras la sorpresa del combate con Griffin. Esta vez, pensaban todos, no habría sorpresa. Pero Braddock, una vez más, volvió a subir al ring dispuesto a todo. Ya en el primer asalto hizo que Lewis besara la lona. Y aunque se levantó y resistió durante el resto del combate, Braddock dominó la situación y terminó ganando a los puntos. Aquello era algo más que una sorpresa; aquello era un hito histórico. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Estamos hablando de la segunda victoria consecutiva sobre rivales de primera línea de un púgil que tenía una mano maltrecha y llevaba años siendo una sombra de sí mismo, además de haber pasado un año entero sin entrenar.

Su popularidad se disparó todavía más. Su historia parecía propia de una película. En 1935 se le ofreció una nueva pelea frente a Art Lansky, quien encabezaba todos los rankings de aspirantes a conseguir el título mundial. Para Braddock, una vez más, el pronóstico era muy pesimista. O más bien habría que decir realista: Lansky tenía una trayectoria impresionante de treinta y dos victorias, con solamente dos derrotas. Pero Jim Braddock tenía mucho que perder. No tenía motivos para no dejarse la piel en busca de una nueva victoria. Una vez más salió al cuadrilátero con la vida de su familia pendiendo de sus guantes. Ambos púgiles se debatieron duramente a lo largo de los quince asaltos reglamentarios. Fue un combate muy disputado hasta el último segundo, pero una vez más Braddock llevó la iniciativa y al final, con toda justicia, los jueces le concedieron la victoria. Acababa de derrotar al hombre que encabezaba el ranking de aspirantes. Eso significaba que, si el campeón y los promotores estaban de acuerdo, Jim Braddock estaba a las puertas de disputar el título mundial de los pesos pesados.

Aquello lo convirtió definitivamente en una superestrella. Era el «campeón» del pueblo. Cada historia que se filtraba sobre él continuaba perfilando la silueta del buen americano. Pronto se supo que lo primero que hizo tras vencer a Lansky fue coger su recompensa y recorrer todas las organizaciones de caridad que le habían ayudado, devolviendo el dinero que consideraba se habían gastado en él y añadiendo un excedente para que pudiesen ayudar a otros. Así que Braddock no olvidaba de dónde procedía y por dónde había pasado. No solamente porque era hijo de unos inmigrantes irlandeses de baja condición, sino porque en las interminables colas de la beneficencia o en el trabajo portuario había conocido a mucha gente humilde, gente que lo había estado pasando mal, exactamente igual que él. Ahora que empezaba a irle bien, seguía considerándose un trabajador, aunque del ring. Cualquier posibilidad del engreimiento típico en un deportista famoso estaba descartada, porque Jim Braddock era uno más del pueblo y ni siquiera necesitaba fingirlo. Cuando después del hundimiento de Wall Street y el consiguiente desastre había pocas cosas en las que un estadounidense medio pudiera creer, Jim Braddock era una de esas cosas. Si estuvo hundido en el fango, con una mano maltrecha que podía partirse en cualquier momento y con la edad en contra pero había conseguido arrastrarse hasta la orilla y estaba empezando a salir del pantano, quienes todavía se veían engullidos por el fango podían inspirarse en él y en su ejemplo. Primero lucha por salir. Después, echa una mano a los que todavía no han salido. Y si tienes un día especialmente malo, puedes mirar a Jim Braddock.

Finalmente, llegó la gran noticia. El vigente campeón de los pesos pesados aceptaba poner el título en juego frente a Braddock. Seis años después de haber fracasado en su primer intento, después de haber atravesado un infierno personal, de haber pasado innumerables noches en blanco pensando que al día siguiente quizá no tendría nada que dar de comer a su familia, Jim Braddock se encontraba ante una segunda oportunidad para convertirse en el campeón del mundo.