En tiempos de Stalin, y sobre todo al principio de su mandato, la religión era anatema. A medida que los tentáculos del régimen se introducían en la sociedad civil (por llamarla de alguna manera), la iglesia rusa fue desmantelada pieza por pieza: los jerarcas encarcelados, los templos derruidos y los fieles disuadidos (con toda la energía de la palabra) de acudir a las citas con Dios.

Sin embargo, la llegada de un hombre llamado Adolf Hitler al poder en Alemania alteró las reglas del juego. Stalin comprendió que, ante la desmesurada ambición de aquel tipo (solo comparable a la suya propia), la religión era necesaria. De hecho, ante la sombra de aquel flequillo teutónico, la religión era imprescindible.

La Unión Soviética se vio así abocada a un proceso de rebobinado masivo: los templos fueron reconstruidos, los jerarcas liberados y los fieles animados a volver a sus obligaciones. No solo eso, todos los soviéticos recibieron el consejo de recargar pilas en las misas y los actos litúrgicos. Naturalmente tal oleada de fe era en realidad un pensadísimo proceso de preparación nacional a lo que estaba por llegar.

Desde los púlpitos se empezó a propagar el concepto del «Santo Odio». Odiar no es algo ajeno a la iglesia (pocas han escapado al abrazo del oso), pero lo de lanzarlo a los cuatro vientos con nombre y apellidos era algo francamente innovador. El Santo Odio consistía en mentalizar a todos los ciudadanos soviéticos de que la muerte de los fascistas no era solo una necesidad sino un deber.

Stalin empezaba así a preparar el terreno para la guerra que se abalanzaba sobre él y avisaba a sus compatriotas de que matar ya no era pecado: matar estaba bien. Es más, si se trataba de uno de esos tipos con uniforme nazi, matar tenía el visto bueno de todos los mártires, santos y del propio Dios.

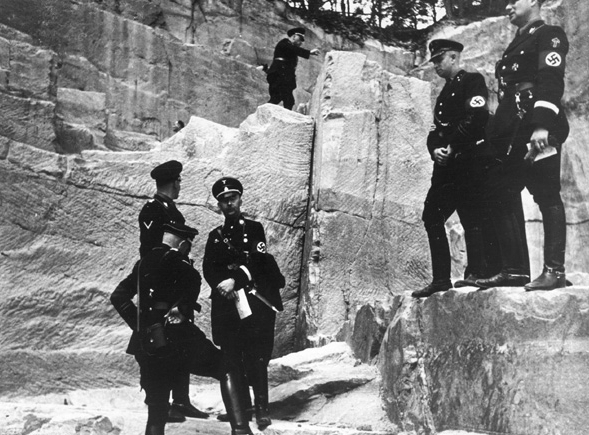

En Alemania, Hitler recorría el camino contrario: la tolerancia del Reich con la Iglesia empezaba a flaquear y Himmler arrancaba su plan para borrar cualquier resquicio del cristianismo en Alemania. No era extraño que los primeros comunicados del Vaticano condenaran tan solo a la Unión Soviética: en Alemania aún no había empezado la caza que llevaría a miles de católicos a campos de concentración.

Himmler, aquel ser de andares ratunos y mirada desconfiada que se había encaramado a las altas instancias del Reich gracias a unas (extrañas) dotes sociales y dos toneladas de fanatismo, había convencido a Hitler de que el pueblo alemán necesitaba sustituir las creencias clásicas (eso de adorar a un judío, por muy divino que fuera, les ponía muy nerviosos) por una historia nueva, de raíces paganas, que demostrara la indiscutible superioridad de la raza aria desde el hombre de Cromagnon hasta la actualidad.

Tal misión, de una estupidez admirable, se articuló a través de una institución llamada Ahnenerbe. Teóricamente la Ahnenerbe era una especie de organismo que se encargaba de buscar huellas del hombre ario desde el principio de los tiempos. Oficialmente la tétrica Ahnenerbe (re)escribía la historia de Alemania. Extraoficialmente, se la inventaban.

Expediciones por todo el mundo, contratación de catedráticos, expertos y estudiosos de todo tipo y pelaje, que poco a poco viraban hacia la militancia más ortodoxa, constituyeron al principio los pilares básicos de las actividades de la institución. Más adelante, la nómina de colaboradores se redujo a un montón de nazis, algunos nazis y unos pocos nazis más.

Muchos de ellos ejercían de espías mientras trabajaban en excavaciones alrededor del globo, que si no contenían los hallazgos esperados eran modificadas para que resultaran demostrativas de alguna teoría peregrina: una expedición a Irak podía volver con pruebas concluyentes de que los antiguos persas eran primos hermanos de los nazis.

La mitología de la Alemania imperial era concluyente: cada día se escribían nuevos informes que a su vez servían para alimentar publicaciones del partido, en ocasiones disfrazadas de honorables estudios de las más distinguidas universidades del país (de la contaminación política de la vida estudiantil ya hablaremos otro día).

Sin embargo, inclinada como estaba la economía alemana hacia los esfuerzos bélicos, los fondos para las actividades de la criatura de Himmler eran cada vez más escasos. Así fue como el buen capataz, ingeniero más adelante de la solución final, empezó a darle vueltas al coco para que la máquina capaz de crear desde cero una nueva prehistoria para el Tercer Reich no dejara de funcionar.

La primera decisión, casi obvia, consistió en tratar de generar recursos propios. Sin embargo, la Ahnenerbe no producía nada, se limitaba a gastar y a pesar de que algunas empresas como Bayerische Motorwerke (BMW) o Daimler-Benz ofrecían fondos, el dinero no llegaba para pagar las facturas.

Así fue como Himmler llegó a manos de un inventor alemán llamado Anton Loibl, que había sido chófer de Hitler; tenía una tienda de piezas mecánicas y presumía de ser un inventor consumado. Una de sus ocurrencias había sido pegar unos cristales a los pedales de su bici para que estos reflejaran los faros de los coches y disminuir así las posibilidades de acabar en una cuneta.

Además, a su condición de exchofer, mecánico, ciclista e inventor, Reinhard unía su militancia nacionalsocialista. Himmler pensó que por fin podía sacar algo de pasta. Por eso, la Ahnenerbe fundó una empresa a medias con Loibl.

Por desgracia, cuando el capo de las SS trató de registrar el invento de los cristales, resultó que el invento ya estaba registrado. Himmler aplicó entonces una solución muy en boga en aquellos tiempos: hizo que se perdiera la patente del inventor original y registró la de Reinhard. No hubo quejas; no podía haberlas.

El siguiente paso fue obligar a todas las empresas alemanas que fabricaban bicicletas a añadir el pedal especial (con cristales) a sus productos. Por si acaso, señores de uniforme negro visitaron personalmente a los empresarios para asegurarles que el mismísimo Himmler había dado su visto bueno al recado. El pedal fue así incorporado a miles de bicicletas alemanas y de los territorios amigos (léase anexados) y el dinero empezó a fluir. Tan solo en 1938 más de 77.000 marcos acabaron en las arcas de la Ahnenerbe.

Sin embargo, aquello no era suficiente para pagar el despliegue de medios que requería el insaciable Himmler, así que el jerifalte y sus allegados pensaron en algo que en el siglo XXI sigue siendo un clásico: la contabilidad creativa. Sí, los nazis también hacían sus pinitos con las facturas.

Pero, como acostumbra a pasar, alguien dio finalmente un consejo útil a Himmler más allá de falsificar balances e inventarse cifras y este lo aceptó con una sonrisa (esto último no está contrastado, pero se le supone): la mejor manera de financiar a la Ahnenerbe era pedir dinero a los bancos. Los bancos darían el dinero sin poner pegas y el dinero —obviamente— nunca se devolvería.

Nadie en el Tercer Reich se imaginaba a un banquero entrando en el cuartel general de las SS en Berlín para reclamar un impagado. Al fin y al cabo, el dinero es solo papel impreso, pero el banquero es un organismo vivo que puede ser torturado, asesinado o enviado a un campo de exterminio. La idea de discutir con la Orden Negra las condiciones de un préstamo no eran tan tentadoras como la obsesión humana por la supervivencia.

La Ahnenerbe siguió con sus actividades durante un tiempo y algunas de sus invenciones permanecen aún en el panteón del delirio, pero acabó diluyéndose —como tantas otras cosas— en la locura bélica de Hitler, que —llegados a cierto punto— empezó a sentir una radical indiferencia ante los orígenes de la raza aria y un creciente interés por la resistencia de las paredes de su búnker.

El Santo Odio resultó ser ideal para derrotar a los nazis, junto con otros pequeños detalles, como la manía de Stalin de fusilar a cualquier desertor (o a cualquiera que pensase que un palo de madera no era suficiente para enfrentarse a un soldado de la Wermacht), la deportación de miles de familias a Siberia (con preferencias por las que tenían parientes disidentes) o la decisión del alto mando soviético de trasladar a la primera línea de combate las fábricas de armamento.

Mientras los muchachos de Hitler se alejaban cada vez más de sus núcleos de abastecimientos, los muchachos de Stalin llegaron a recibir armamento pesado varias veces al mes: curiosamente, la raza superior también era vulnerable a los cañonazos.

Finalmente, resultó que tampoco los persas eran primos hermanos de los nazis y el hombre de Cromagnon no era el padre de todas las razas inferiores, así que al final la única herencia de aquella risible iniciativa llamada Ahnenerbe es que en muchos países del norte de Europa los ciclistas lucieron una pieza de cristal que fue comercializada por los tipos más repugnantes que hayan pisado suelo europeo.

Empezar buscando las pruebas del dominio ario desde tiempos inmemoriales y que lo único que te sobreviva sean unos cristalitos pegados a los pedales de una bici puede dar una idea de lo osado de la misión a la que los señores de las cruces gamadas dedicaron tantos esfuerzos. A Himmler le daría una indigestión.

Me gustaría saber de dónde a sacado el autor lo de «la decisión del alto mando soviético de trasladar a la primera línea de combate las fábricas de armamento» cuando precisamente los soviéticos hicieron todo lo contrario, ya que desde julio de 1941 comenzaron a realizar una evacuación masiva de industrias y maquinaria pesada desde las regiones amenazadas por el avance de las tropas alemanas hacia los Urales, el este del Volga y Siberia, a lo que se sumó luego la construcción de nuevas factorías en esas zonas.

El artículo es un derroche de manipulación e inexactitudes. Sólo le salva la anécdota de los cristalitos y la forma de financiación.