Qué bien, ya llegan los Juegos Olímpicos. El momento que todos los espectadores esperamos cuatro largos años para pasarnos las horas muertas delante de la tele mirando deportes de los que seremos expertos durante quince días y a los que no volveremos a hacer ni puto caso en otros cuatro años.

La excelencia del tiro con arco, la emoción del piragüismo en aguas bravas y la sublimación estética que sentimos al contemplar las chepas de los jugadores y jugadoras de hockey sobre hierba. (Sí, el hockey hierba es un deporte absurdo y se podrían escribir tres mil palabras para demostrarlo, pero lo haremos en otra ocasión, que no quiero que enfurecidos practicantes me ejecuten un penalti-córner en la entrepierna).

Ahora bien, lo que de verdad mola de los Juegos son los tres grandes deportes olímpicos: la gimnasia artística, el atletismo y la natación. Su sola mención nos devuelve nombres grabados con metal precioso en las primeras páginas de la historia de las proezas deportivas.

El 10 de Nadia Comăneci en Montreal 76, los 8.90 de Bob Beamon en México 68 o las ocho medallas de oro de Michael Phelps en Pekín 2008, las siete de Mark Spitz en Múnich 72 y la victoria en los 200 espalda del español Martín López-Zubero, conseguida en Barcelona 92, y que agradeció a su público con unas emocionadas palabras que no entendió nadie porque el menda tenía un acento de Florida más grande que su ciudad natal, Jacksonville.

Es lo mejor de la natación; tiene tantas modalidades que produce héroes a cascoporro. Y eso que aún podría incluir alguna más, como el nado con aletas. De hecho, si el buceo de competición hubiese sido disciplina olímpica, todos recordaríamos a Shavarsh Karapetyan, nadador armenio que batió el récord del mundo once veces y fue campeón mundial en diecisiete ocasiones.

El caso es que, en 1974, a Karapetyan solo le conocían en los círculos de su deporte, donde era, efectivamente, honrado y respetado. No obstante, se ve que el tipo quería ser famoso en todo el mundo porque dijo que lo del chándal de la CCCP y salir en las páginas del Pravda estaba muy bien, pero que lo que realmente quería era que los de Discovery Channel hiciesen un documental con su vida. Así que decidió convertirse en un héroe.

Pero no del deporte; de los de verdad. Siendo sinceros, es muy posible que la referencia a Discovery Channel no fuese exactamente así, más que nada porque el canal no existía en esa época y también porque, en realidad, Karapetyan no decidió nada. Como él mismo sí que diría después: «Yo solo era quien estaba más cerca».

Karapetyan nació el 13 de marzo de 1953 en la ciudad armenia de Vanadzor, al norte del país, cuando esta todavía se llamaba Kirovakan y pertenecía a la Unión Soviética. Como la región está entre el mar Negro y el mar Caspio y la ciudad se levanta a apenas cuarenta kilómetros del lago Sevan, se ve que los kirovakanos son bastante aficionados al buceo.

O al menos la familia de Karapetyan sí lo era porque, desde muy corta edad, le recomendaron que aprendiese las técnicas del nado subacuático. Siendo esto la URSS, suponemos que la, ejem, «recomendación» consistiría en sesiones de entrenamiento de veintisiete horas diarias en aguas cuya temperatura se situaba entre el ártico y el interior de una sala de cine en verano. Sea como fuere, ya en la adolescencia, el buceo sirvió para que nuestro futuro héroe salvase una primera vida: la suya.

Según las crónicas, cuando Karapetyan tenía quince años se metió en una pelea con un grupo de macarras locales que, no contentos con darle una paliza, le agarraron entre todos y le tiraron al lago con una piedra atada al cuello por echarse unas risas y también porque al este de un determinado meridiano geográfico los niños vienen con el cable pelado de nacimiento.

El chaval consiguió soltarse el pedrusco y salir a la superficie tras varios minutos de apnea forzosa. «La piedra no pesaba más de cinco kilos», diría después, «porque si hubiera sido más grande o hubiese estado mejor atada, no estaría aquí para contarlo». Después del simpático incidente, Karapetyan decidió que se iba a poner en serio con los entrenamientos por si las moscas.

El siguiente encuentro entre la muerte y nuestro bravo nadador no-olímpico sucedió el 8 de enero de 1974 en el centro de deportes de Tsaghkadzor, situado a mil ochocientos metros de altitud en las montañas Tsaghkunyats. Karapetyan, que a los veintiún años ya era recordman y campeón mundial en varias ocasiones, viajaba en un autobús junto a otros treinta atletas por la serpenteante —y no demasiado bien asfaltada— carretera alpina que unía el pueblo con las instalaciones de entrenamiento.

Mientras circulaban por una curva especialmente cerrada y pronunciada, con bellas cumbres cubiertas por la nieve a la izquierda y un abismo insondable a la derecha, el autobús perdió agarre y comenzó a precipitarse hacia el precipicio. El conductor del vehículo no se había despertado con ánimo heroico esa mañana, porque lo único que hizo fue proferir un grito de terror y saltar por patas de la cabina.

Karapetyan debía de ser el empollón de la clase porque iba en primera fila; también debía de tener las pelotas de acero porque, aunque no disponía de carnet de conducir, destrozó el vidrio que separaba la cabina del conductor a golpes, se subió al asiento y, de un volantazo, consiguió cruzar el vehículo por el medio de la carretera.

Había burlado una vez más a la parca y, además, había salvado la vida de otros treinta camaradas deportistas, hijos todos de la madre Rusia. Fue la primera vez que, preguntado por su acto salvador, Karapetyan contestó: «Bueno, es que yo era el que estaba más cerca».

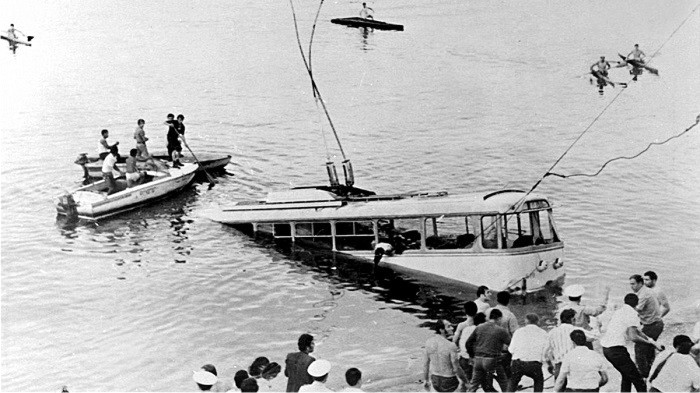

Sin embargo, los medios de transporte rodados de la Unión Soviética aún no habían dicho su última palabra. El 16 de septiembre de 1976, un trolebús urbano lleno hasta los topes se desenganchó de la catenaria y cayó, morro adelante, dentro del lago Yereván. Afortunadamente, Karapetyan —que debía estar disputando el Campeonato del Mundo de nado con aletas en Hannover pero un problema con el visado le obligó a quedarse en casa— acababa de terminar su rutina mañanera de entrenamiento junto a su hermano Kamo, también nadador.

La rutina consistía en correr veinte kilómetros por el borde del lago antes de las ocho de la mañana, con la fresca. O sea, a unos diez grados de temperatura. Desafortunadamente, esos diez grados en el exterior dentro del agua se traducían en lo que los expertos denominan «un frío de cojones».

A la vista del desastre, nuestro campeón pensó en hacer lo que cualquier persona sensata habría hecho: coger el móvil y pedir ayuda. Luego se dio cuenta de que los teléfonos móviles eran un invento imperialista —e inexistente— y que para qué pedir ayuda si tenía a mano a un buceador de sin igual capacidad y valor. Él era la ayuda.

El trolebús había caído a veinticinco metros del borde y yacía en el fondo del lago a diez metros de profundidad. Para acabar de rematarlo, en 1976, el lago Yereván no era precisamente un bucólico remanso de cristalinas aguas, sino más bien una gigantesca charca llena de fango donde vertían las cloacas municipales.

Todo eso se la traía laxa a nuestro héroe: pese al frío y la nula visibilidad, alcanzó un lateral del vehículo y rompió una de las ventanas de una patada porque quién necesita aletas cuando tus pies son armas de precisión.

Durante casi veinte minutos, Karapetyan rescató a treinta personas del interior inundado del trolebús. Una a una. Treinta y cinco segundos por cada inmersión. Pateando entre el agua helada, la suciedad y los restos de metal y vidrio que flotaban por todas partes sin advertirse hasta que le golpeaban y le rasgaban la piel. Cuando salió por trigésima vez a la superficie, el nadador se desmayó.

El efecto combinado de la hipotermia y la infección producida por las heridas expuestas al agua contaminada le provocó una neumonía severa que le condujo a un coma del que no despertaría hasta cuarenta y seis días después. Cuando abrió los ojos en una cama de hospital, lo primero que hizo fue preguntar por los pasajeros del trolebús. No pudo rescatarlos a todos y ni siquiera consiguió salvar a todos los que rescató, pero veinte personas habían conservado la vida. Karapetyan era un héroe.

En la URSS de esa época los héroes soviéticos eran menos importantes que ocultar las tragedias del país, así que su hazaña permaneció oculta a los ojos de la nación durante más de seis años. Todas las fotos y documentos relativos al accidente se guardaron en oscuros archivos judiciales hasta que, el 12 de octubre de 1982, el Komsomolskaya Pravda publicó un reportaje titulado: «La batalla subacuática del campeón».

En él, glosaba la proeza del bravo nadador armenio empleando un lenguaje con más hipérboles que los cantares de gesta y las sagas nórdicas. Al poco de salir a la luz, Karapetyan recibió más de setenta mil cartas de agradecimiento de todos los confines de la Unión Soviética, y el Sóviet Supremo le condecoró con un montón de medallas más, incluidas las de Maestro del Deporte de la URSS y la de la Orden del Distintivo al Honor.

Ahora sí que sí era un héroe de la patria y, sin embargo, siguió manteniendo el mismo perfil humilde: «Debería haber estado compitiendo en Alemania, pero dio la casualidad de que, cuando el trolebús cayó al lago, yo era quien estaba más cerca».

Las complicaciones derivadas de la neumonía y la hospitalización, unidas a una recién desarrollada fobia al agua, acabaron con la carrera deportiva de Shavarsh Karapetyan, que se retiró a trabajar como ingeniero en una planta de componentes electrónicos.

Eso no fue óbice para volver a ser el tipo que estaba más cerca cuando, el 19 de febrero de 1985, un incendio se desató en el Pabellón de Deportes de la Armenia Soviética. Ni corto ni perezoso, el exnadador tiró para adentro y comenzó a sacar gente atrapada entre las llamas cual bombero de película capitalista norteamericana. Una vez más sufrió un colapso —esta vez provocado por el humo y las quemaduras— y una vez más pasó una buena temporada en el hospital.

Tras esta última heroicidad, Karapetyan estaba ya hasta las narices de tanto trajín, así que se mudó a Moscú y fundó una pequeña zapatería deportiva llamada Segunda Bocanada.

Tras toda una vida arrebatándole presas a la muerte, se ve que en Rusia ya no quedaban más condecoraciones para darle así que, en 1986, el astrónomo Nikolai Chernykh, bautizó con su nombre a un asteroide —el 3027 Shavarsh—, en 2010 fue galardonado con el Fair Play Award de la UNESCO, y en 2014, con motivo de los Juegos de Invierno de Sochi, se convirtió en la única persona que ha portado la antorcha olímpica en dos relevos distintos durante la misma olimpiada.

«Lo hice una vez por Rusia y la otra por Armenia» afirma divertido cuando le preguntan. A día de hoy vive tranquilamente en Moscú con su familia, su tienda y un carretón de medallas que el hombre no tiene ya paredes dónde colgarlas. Y Discovery Channel aún no le ha dedicado un programa; no sé a qué esperan.