Es sencillo, chicos. ¿Si bebéis y fumáis y coméis y folláis tanto como yo? Bueno, chavales, algún día seréis simplemente así de buenos en los deportes.

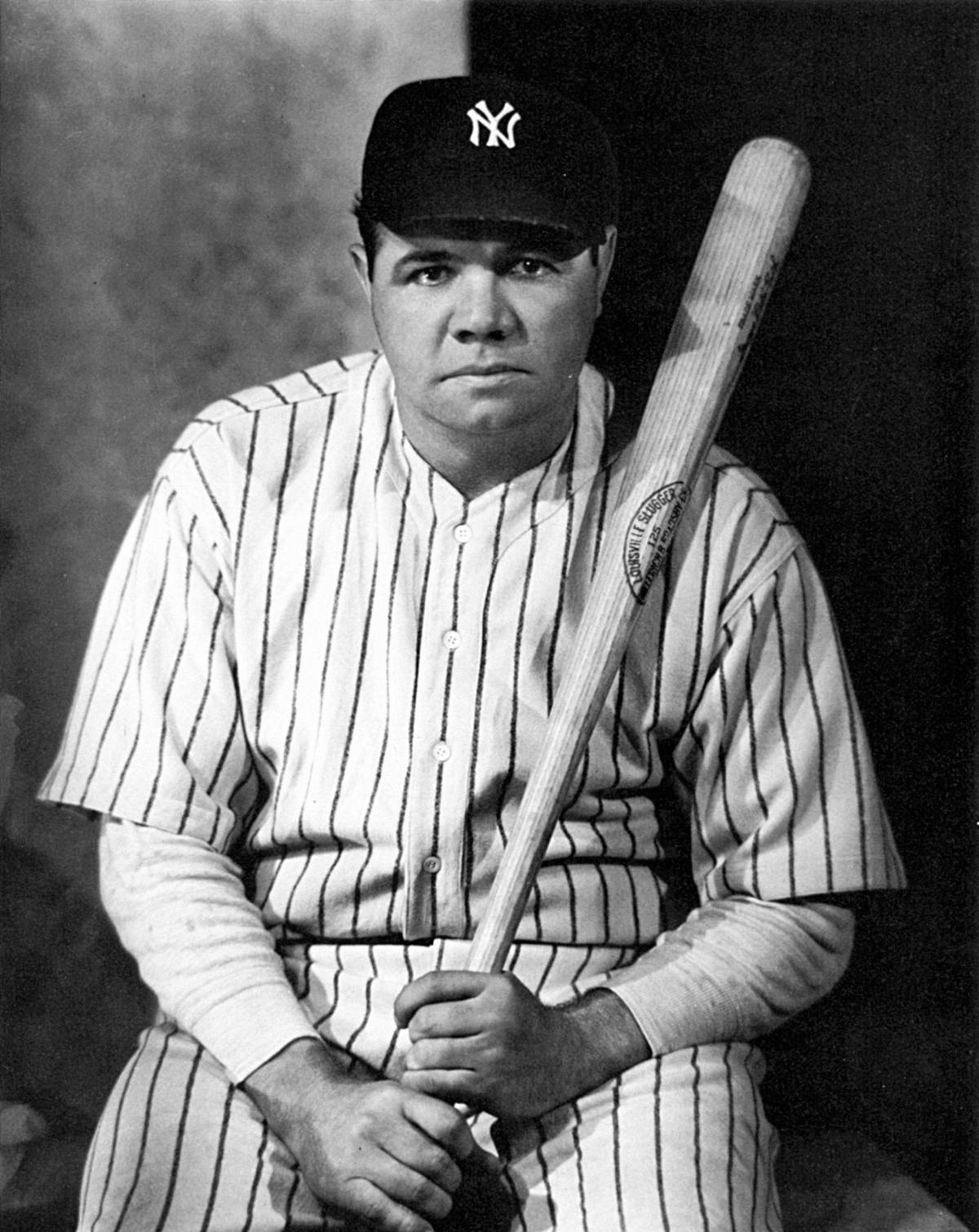

El mejor atleta del siglo XX (1) irrumpió en Boston en 1914 procedente de las divisiones inferiores de los Baltimore Orioles. Entró en la primera cafetería que le salió al paso y se quedó prendado de la camarera que le atendió. Él tenía diecinueve años y ella, solamente diecisiete. Tres meses y tres días después contrajeron nupcias. Un matrimonio que Babe Ruth compaginaría con sus diarias infidelidades.

Llevaban cerca de siete años casados cuando Helen se vio sorprendida con la llegada de su esposo sosteniendo una niña de mantas y convinieron en adoptarla. No se sabría hasta tiempo después que Dorothy había sido fruto de la relación del jugador de béisbol con una de tantas amantes.

Babe Ruth no destacaba por su exquisitez. Espigadas y petisas, blondas y bermejas, exuberantes y escasas, no se le conoció una especial inclinación por ninguna de ellas. Cuando primero los Red Sox y después los Yankees salían de viaje, el bigardo de Maryland no hacía distingos. Jovencísimas granjeras, expertas rameras, empleadas de almacén, viudas, institutrices en día de libranza, artistas del celuloide, secretarias desaliñadas, hastiadas amas de casa y empleadas del telégrafo le buscaban a la salida del estadio o en el hall del hotel sabedoras de su febril entusiasmo por las faldas.

Sus compañeros nunca supieron discernir si le privaban más las mujeres o el béisbol por el que sentía veneración. Su compañero Ping Bodie compartió dormitorio con él durante los primeros años de su carrera y acostumbraba a relatar que el Bambino llegó a desfilar con todas la chicas de un burdel de Filadelfia una noche. Alrededor de una docena.

En 1921 los periodistas que cubrían los viajes de los Red Sox fueron testigos de cómo una mujer perseguía a Ruth por los vagones del tren, cuchillo en mano, tras haber descubierto el pastel. La señora, casada para más señas, se sentía traicionada porque el deportista le había prometido varias veces que ella era la única en su vida.

Llegó un momento en el que por casa pintaron bastos, tanto que, harta de su marido, a Helen se le acabó la mecha y desfiló hacia Massachusetts sin billete de vuelta. Cuatro años más tarde perdió la vida al incendiarse la casa que habitaba y a Babe le faltó tiempo para volver a pasar por la vicaría.

Su nueva esposa, consciente de la fama que precedía a la estrella de los Yankees, logró convencer a su marido para viajar siempre con él con la excusa de llevarle la agenda. Claire, que había sido actriz y modelo, no precisaba de nadie que le contara cómo era el mercadeo que se generaba en torno a ídolos de masas como aquellos Yankees de Babe Ruth y Lou Gehrig.

Aguzó su ingenio para tratar de dar con la tecla salvadora sometiéndole a una severa dieta y minimizando su dosis de alcohol. Comenzó a gestionar sus ingresos e impuso el toque de queda en casa a las diez de la noche. Viajaba allá donde jugaran los neoyorquinos y se aseguró de que las estrictas reglas que regían en casa se mantuvieran inmutables en los desplazamientos.

Hasta que acabó renunciando a tanto esfuerzo expedicionario. Aun así, consiguió reducir sus jaranas cuando paraba por casa. Claire fue la única a la que se aproximó a respetar Ruth. El matrimonio pervivió diecinueve años hasta el deceso del jugador.

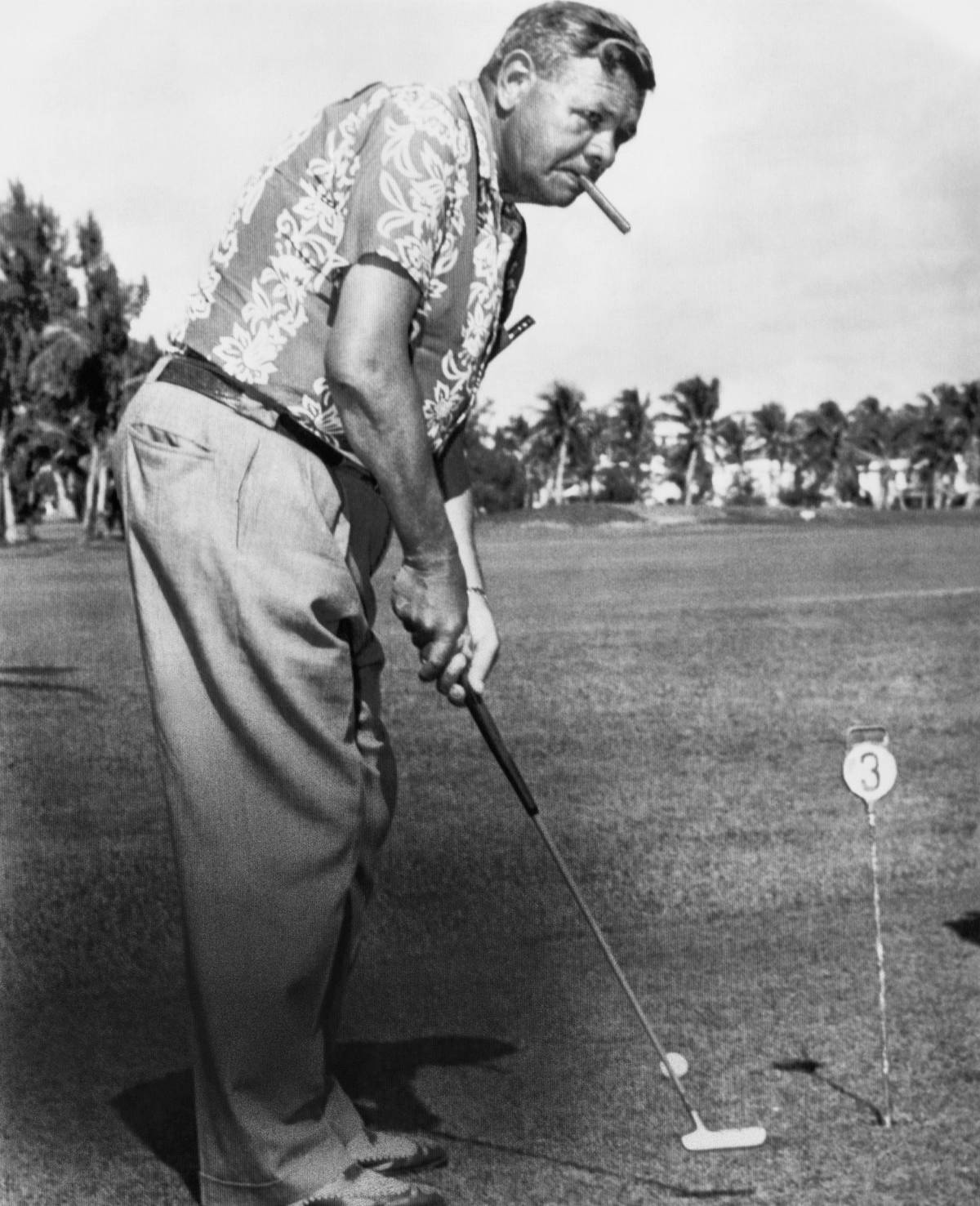

Gustaba tanto de llenar la andorga que Carpanta habría palidecido a su lado. Era capaz de dar salida a tantos perritos calientes como un grupo de jóvenes boy scouts. Durante sus primeros años como profesional lucía una figura atlética, pero los excesos fueron dibujando una curva abdominal que jamás le abandonaría.

Devoraba los filetes, siempre crudos y sazonados con una botella entera de salsa de chili. Su desayuno incluía como hito principal una tortilla francesa de dieciocho huevos. Tampoco era infrecuente verle cenar frente a varias bandejas de anguila en escabeche o deglutiendo helado de chocolate sin freno.

Si las mujeres y el condumio le nublaban la vista, qué decir de la bebida. Para cuando las autoridades de su Baltimore natal retiraron a sus padres la custodia del chico con destino a un reformatorio, Ruth ya había debutado con el tabaco de mascar y el whisky a sus ocho primaveras.

La víspera de un partido en Filadelfia fue reconocido con dos fulanas arrellanadas en sus piernas. Las muchachas, tras vaciar una botella de champaña sobre su cabeza, masajeaban exageradamente su empapado cabello mientras él vociferaba: «¡Quien no ame esta vida está loco!». Un rato después, con solo dos horas de sueño satisfechas anotaría dos home runs en una tarde más para el recuerdo.

Alzaba el vaso con tal habitualidad que sus rivales trataron de sacar partido de ello en alguna ocasión. Una noche, con varios encuentros por disputar en Chicago, parte de la escuadra de los White Sox fue a buscarle al hotel con la intención de entromparle e incrementar así las opciones de victoria local al día siguiente. Le emboscaron en una de las leoneras más canallas y un aleccionado barman se excedió cuanto pudo en cada copa. Con la satisfacción de la misión cumplida, se retiraron a dormir unas horas. Todos excepto la víctima de la encerrona.

Babe Ruth se presentó en el estadio con evidentes muestras de no haber abierto la cama. El banquillo de los Sox celebraba indisimuladamente el triunfo con antelación. Ruth sometió a Chicago con el bate y los Yankees se llevaron el partido. Los locales buscaban cabizbajos el túnel de vestuarios cuando el Bambino aceleró el paso y, una vez frente a ellos, les espetó: «¿Dónde vamos a beber esta noche, chicos?».

Un año después de ganar las World Series de 1918 con los Red Sox, su traspaso a los Yankees cambió la historia del béisbol. No solo supuso que los de Boston no ganaran otro título hasta 2004 —en lo que se dio en llamar The Curse of The Bambino (La maldición del Bambino)—, sino que los de Nueva York, que no conocían las mieles del triunfo hasta entonces, presumen hoy de veintisiete campeonatos.

Una cifra a la que ni siquiera se acerca la segunda franquicia más laureada de la MLB. Por el camino, el que fuera un exitoso pitcher de los Red Sox fue reconvertido a jugador de campo por los Yankees y fue capaz de mejorar sus prestaciones desde la demarcación de outfielder. Estableció innumerables récords, añadió otras cuatro Series Mundiales a las tres que había conseguido con los Medias Rojas y se convirtió en una leyenda universal del deporte. Muchos decenios después, quizá solamente Muhammad Ali y Michael Jordan hayan alcanzado un estatus de celebridad deportiva como la de Babe Ruth.

Un carcinoma de cavum acabó a los cincuenta y tres años con un campeón tan irrepetible como excesivo. Para la leyenda queda una vida intensa como pocas, tanto dentro como fuera del campo de batalla.

Dotado de un peculiar sentido del humor, era capaz de arrepentirse públicamente de su afición por la bebida para retractarse de inmediato provocando la hilaridad entre los presentes, como cuando dijo: «En ocasiones, cuando reflexiono acerca de toda la cerveza que bebo, me siento avergonzado. Luego, me quedo mirando el vaso y pienso en los trabajadores de las fábricas de cerveza y en todas sus esperanzas y sus sueños. Si yo no bebiera esta cerveza, podrían quedarse sin empleo y sus sueños se harían trizas. Y pienso ‘es mejor que me beba esta cerveza y que sus sueños se hagan realidad, que ser egoísta y pensar en mi hígado’».

(1) Elegido como tal en 1999 por la Associated Press.