«Este hombre es una leyenda». Bjorn Borg

«Es un genio, así de simple». John McEnroe

Es el hijo de un jardinero de Teherán. Durante su juventud llegó a dormir en las calles. Pero hoy vive en hoteles de cinco estrellas y se codea con celebridades. Todo gracias a la raqueta. Sin embargo, jamás ha ganado un título individual en el circuito de la ATP. Protagonizó una modesta carrera como jugador de dobles. En individuales jamás llegó a sobrepasar el puesto 129 de la clasificación. Nació y creció en un país tan poco relevante para el circuito tenístico internacional como Irán. Estaba obsesionado con jugar al tenis, pero lo tenía tan difícil por su situación social que terminó practicando con sartenes. En circunstancias normales ni siquiera hubiésemos oído hablar de él. Sería uno de tantos tenistas de segunda fila que se retiran sin que el público haya escuchado mencionar su nombre. No obstante, Mansaur Bahrami es una estrella de las pistas. Los espectadores del circuito de torneos y exhibiciones para veteranos pagan casi tanto dinero por verlo jugar a él como por contemplar a los mismísimos John McEnroe y Jimmy Connors. ¿Cómo es tal cosa posible? Pues porque quizá no hablemos del mejor jugador, pero probablemente sí del tenista más carismático de todos los tiempos.

El niño que jugaba con sartenes

Mansour Bahrami nació en Arak, una pequeña ciudad industrial y agrícola situada a unos doscientos kilómetros del sur de Teherán. Siendo todavía muy pequeño, su familia se mudó a la capital en busca de mejor fortuna y fue en Teherán donde su padre consiguió un trabajo como jardinero en el mayor complejo de instalaciones tenísticas que existía en el país. En las canchas de aquel club entrenaban los principales jugadores iraníes, incluidos miembros del equipo nacional de Copa Davis. Allí también recibían clases de tenis los hijos de miembros adinerados de la sociedad… pero Monsour no era uno de ellos. Fue visitando a su padre como entró en contacto por primera vez con el tenis y se enamoró casi inmediatamente de aquel juego, aunque para él no había posibilidad de estar entre los niños elegidos. No podía entrenar ni recibir clases. Su familia nunca hubiese sido capaz de pagarlo y el club, un lugar muy elitista, no iba a tener el detalle condescendiente de permitir que el pequeño hijo del jardinero jugase de vez en cuando con los niños ricos. Nadie fue capaz de ver que el pequeño Mansour tenía talento o que, como mínimo, su determinación para conseguir jugar demostró ser de hierro.

Los padres de Mansour no podían permitirse comprarle una raqueta, un artilugio bastante caro, especialmente en el Irán de los años sesenta. Así pues, obsesionado como estaba con imitar lo que veía en el club, Mansour se tenía que contentar con usar palos, escobas y sartenes a modo de «raqueta». Pero aquello no le desanimó ni diluyó su amor por el tenis, más bien al contrario: empezó a soñar obstinadamente con terminar convirtiéndose en jugador profesional. Finalmente, su padre le consiguió un puesto como recogepelotas en el club, gracias al cual Mansour podía ver los entrenamientos y partidos en primera fila, además de recibir algunas propinas que le ayudasen a ahorrar para su raqueta. Cuando finalmente pudo comprársela, comprobó que jugar le resultaba infinitamente más fácil con la raqueta que con las sartenes (tal y como era de esperar, claro) y que su técnica superaba a la de los demás chavales de su edad, aquellos a quienes veía jugando en el club. Su sueño de convertirse en tenista profesional quedó reforzado por la idea de que si aquellos niños podían aspirar a la ATP, él también.

¿El problema? Seguía siendo un chaval de familia modesta. Un buen día se le ocurrió meterse en una de las canchas para probar la sensación de jugar sobre una auténtica pista de tenis, la misma que solamente había podido pisar como recogepelotas. Tuvo la mala suerte de que uno de los guardias de seguridad del recinto le sorprendiera: poco importó que Mansour fuese hijo del jardinero del club. El clasismo imperante en aquel ambiente se manifestó en la peor forma posible: el guardia echó al chaval de la pista con muy malos modos —violentamente, de hecho— y lo que era peor: rompió su preciada raqueta.

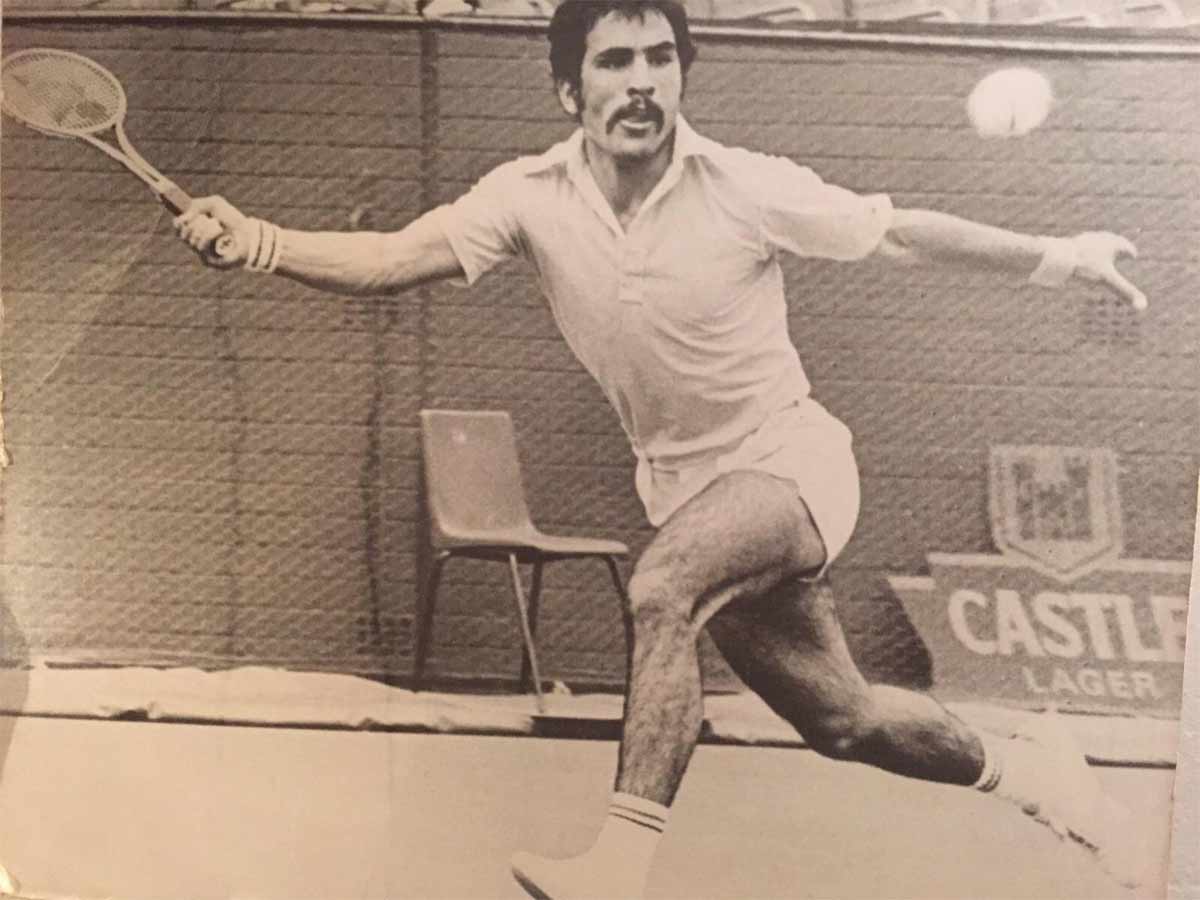

El pequeño Mansour quedó lógicamente desolado, pero para entonces su pasión por el tenis ya se había desatado, así que consiguió como pudo otra raqueta y siguió practicando. Lo hacía sin descanso. Conforme fue creciendo, por más que no se le permitiera jugar sobre las canchas del complejo, su capacidad empezó a llamar la atención entre aquellos que lo conocían. Irán era un país con escaso potencial tenístico y el principal club del país no podía desaprovechar un talento en bruto como aquél: al entrar en la adolescencia, el joven Monseur Bahrami fue finalmente admitido en el club y autorizado a jugar sobre las mismas pistas de donde no mucho antes lo habían echado a patadas. No tardó en demostrar que era uno de los mejores jugadores de la nación y no ya en la categoría juvenil, sino incluso en la absoluta. De hecho terminó siendo seleccionado para el equipo de Copa Davis cuando contaba poco más de dieciséis años. A los dieciocho vio cómo se materializaba su sueño de convertirse en jugador profesional; finalmente podía vivir de jugar torneos de pequeño calibre.

Aunque siendo iraní no podía esperar tenerlo fácil en el circuito internacional, al menos podía decir finalmente que era un verdadero tenista. Eso sí, comprobó que ser un profesional en Irán comportaba ciertas incomodidades que no tenían que sufrir las grandes estrellas del extranjero. Por ejemplo: una vez fue detenido cuando viajaba a Egipto para jugar un torneo porque la aduana del aeropuerto descubrió que no había sido vacunado contra la fiebre amarilla. Unos militares se lo llevaron a las arenosas afueras de la ciudad, encerrándolo en la celda de un cuartel aislado en mitad del desierto. Tras varios días de aislamiento, desesperado, el joven Mansour decidió escapar. Eso sí, nadie se lo impidió. Ante la expresión risueña de los guardias, salió de la celda y saltó la verja del perímetro para marcharse. Riendo, los soldados le contemplaron huir a pie, sin pasaporte y sin provisiones… en mitad del desierto egipcio. Al poco tiempo, el propio Mansour se dio cuenta de lo absurdo que resultaba tratar de escapar de aquella manera, así que volvió sobre sus pasos y se entregó nuevamente, mientras los guardias trataban de disimular lo graciosa que les había parecido la escena. No salió de su celda hasta el día siguiente, cuando un oficial de la federación vino en su rescate.

Anécdotas aparte, al menos era un profesional. Se lo estaba pasando bien y ganaba cierto dinero, pese a que empezó a desarrollar una peligrosa afición a los casinos. Pero pensaba que lo había logrado y aquella fue una época muy feliz. Los tiempos de escobas y sartenes parecían haber quedado atrás.

Por delante, sin embargo, se avecinaban tiempos todavía peores.

Revolución, exilio y la vida en las calles

No se lo esperaba. Para el joven Bahrami, la vida era una sucesión de partidos de tenis, discotecas, casinos y noches de copas con sus amigos. No pensaba demasiado en la situación social de su país: aunque él provenía de un entorno modesto, ahora tenía éxito y lo veía todo del color de rosa. Creía que su nación estaba cambiando para mejor, que se estaba modernizando y occidentalizando, lo cual era una cosa buena. Sin embargo, en 1979 —cuando Mansour tenía 22 años— Irán se vio sacudido por un terremoto político.

Un buen día, Mansour caminaba por las calles cuando se encontró una multitudinaria manifestación que pedía el derrocamiento del Sha Mohammad, el monarca que regía el país con puño de hierro. El ambiente estaba muy caldeado y él, desinteresado de la política y con pocas ganas de meterse en problemas, dio media vuelta para tomar otro camino. Buena decisión, teniendo en cuenta que aquella concentración multitudinaria terminaría degenerando poco después en tremebundos disturbios con bastantes muertos y heridos. Aquello era el inicio de una revolución que iba a prender fuego a Teherán.

Monsour pasó varias semanas sin salir de su casa excepto para lo esencial, contemplando las columnas de humo de los incendios que estaban asolando una capital repentinamente sumida en el caos. Y las veces que salía a la calle, terminaba arrepintiéndose de haberlo hecho. En una ocasión contempló una tétrica escena desde su coche: un jeep militar se detenía junto a dos niños sin techo que vagabundeaban por ahí, probablemente dedicados a la mendicidad.

Unos soldados muy jóvenes, que parecían fuera de control, saltaron del jeep y empezaron a golpear con las culatas de los rifles a uno de los chavales, mientras el otro —inmovilizado por el asombro y el pánico— miraba horrorizado lo que estaba sucediendo. Finalmente, tras darle una brutal paliza, asesinaron al chaval a tiros y se marcharon. Cientos de asesinatos sin sentido como este fueron perpetrados por los soldados del Sha durante aquellos días en las calles de Teherán. Mansour no podía creer lo que veían sus ojos. Su ciudad se había convertido en una pesadilla.

El régimen monárquico del Sha, que más allá de su fachada de pretendida modernidad y glamour se había mostrado brutal y autoritario, había hartado a los iraníes. Un régimen caracterizado por el lujo y el derroche de la familia real, insensible a las miserias de mucha gente humilde: el Sha fue finalmente derrocado por una revolución que terminó llevando al poder a un fanático líder islamista, el ayatolá Jomeini. Una ola de populismo y oscurantismo se extendió por el país. Un régimen brutal fue sustituido por otro y siguieron produciéndose asesinatos, solo que ahora de signo contrario. No se ganaron libertades políticas, pero sí se perdieron muchas libertades personales, especialmente debido al nuevo puritanismo religioso que se iba a imponer en Irán.

Para desesperación de Bahrami, el tenis fue prohibido por ser considerado una muestra de la decadencia capitalista occidental y muy particularmente de los Estados Unidos de América. Fue por entonces cuando la embajada americana en Teherán fue ocupada y medio centenar de estadounidenses fueron secuestrados durante más de un año. Irán se convirtió en una nación aislada y la carrera deportiva de Bahrami pareció pender de un hilo en un momento clave. Aunque la prohibición del tenis fue temporal y al cabo de unos meses se volvió a permitir la práctica del deporte, aquello significó el primero de los parones que Monsour Bahrami iba a sufrir en momentos clave de su azarosa carrera.

Se había dado perfecta cuenta de que en su país natal, ahora controlado por los islamistas radicales, lo iba a tener muy complicado para poder progresar como profesional. Los días de vino y rosas que había degustado brevemente en el inicio de su andadura competitiva parecían un sueño del pasado. Empezó a anhelar marcharse al exterior para que su carrera no se estancase; pero el paso no resultaba fácil de dar. Aunque el veto sobre la práctica del tenis en Irán había sido levantado, en 1980 Monsour ya tenía veinticuatro años, una edad relativamente tardía para intentar introducirse en el circuito internacional. Eso sí, todavía resultaba factible hacerlo, siempre y cuando sus expectativas fuesen modestas. Sus mejores años como deportista estaban a punto de transcurrir, así que era momento de intentarlo en el extranjero o de lo contrario corría el riesgo de anquilosarse en Irán para siempre. Pero, ¿cómo conseguir abandonar el país en aquellas circunstancias?

En Teherán se organizó un torneo llamado «Copa de la Revolución», cuyo primer premio incluía un viaje de turismo a Francia. Bahrami vio allí su gran oportunidad: tenía que inscribirse en el torneo —cosa fácil dado su prestigio en el tenis persa— y después tenía que vencer. Lo hizo. Jugó y ganó la final. Aquello le valió su billete a Francia. Se despidió con tristeza de su familia y subió al avión dispuesto a no mirar atrás.

El aterrizaje no le resultó nada fácil. Aunque llegó a la Costa Azul francesa repleto de optimismo y dispuesto a introducirse en los círculos tenísticos de la zona, no sabía hablar francés y nadie le conocía allí. Sí hablaba algo de inglés, pero los habitantes locales no se mostraban demasiado colaboradores. Durante los primeros días fue a la playa y se fotografió sonriente mientras tomaba el sol, como para mostrar a sus familiares en Irán que había llegado a un lugar paradisíaco, pero lo cierto es que se sentía confuso y perdido. Llevaba el dinero justo para sobrevivir unos días más y no sabía ni por dónde empezar a buscar un trabajo. Finalmente se sintió tentado por un viejo conocido: el casino. Se puso a jugar y en menos de una hora perdió todo lo que llevaba. Desesperado, se dio cuenta de que su intento parecía haber fracasado casi antes de empezar. Sin embargo, cuando ya estaba dispuesto a usar su billete de vuelta a Irán para regresar a casa —lo cual implicaba la renuncia al sueño del profesionalismo en Europa—, la fortuna quiso que un compatriota lo reconociese por la calle: se trataba de un tipo con el que había jugado al tenis en su adolescencia y que ahora vivía en Europa. Fue él quien lo convenció para no rendirse: «Quédate aquí y no malgastes tu vida regresando a Irán. Encontraremos una solución para tus problemas». Le ayudó a presentarse en varios clubes de tenis locales, donde Bahrami jugó cinco pequeños torneos de prueba: ganó tres y quedó finalista en los otros dos. Sin embargo, aun así, no parecía haber sitio para él.

Finalmente obtuvo un puesto como profesor de tenis en uno de aquellos clubes, pero sin saber hablar francés apenas podía conseguir alumnos. Tenía uno, a lo sumo dos; el resto no querían dar clase con él porque lógicamente no podían entender lo que decía. Con tan pocas clases apenas ganaba para sobrevivir, en el sentido más literal del término: comía dos o tres veces por semana y vivía en la calle. No tenía un lugar donde quedarse y se negaba a dormir en los parques, así que se pasaba las noches vagabundeando en solitario, maldiciendo su suerte. Para colmo, su visado turístico estaba a punto de expirar y la policía francesa le negó la prolongación del mismo, lo cual lo convirtió en un inmigrante ilegal. Temiendo que la policía de Niza lo deportase —cada vez que veía un agente susceptible de pedirle los papeles, salía huyendo— Bahrami se marchó a París para hacer un último intento de vivir del tenis.

Prácticamente a la desesperada, todavía durmiendo en cualquier parte y sin ser nadie en el mundillo, consistió en solicitar una plaza en las eliminatorias previas del Roland Garros de 1981. Vivía en la calle, no disponía de dinero y ni siquiera tenía permiso para estar en Francia, pero se presentó al torneo más importante del país. En circunstancias normales ni siquiera hubiesen atendido su solicitud, pero la casualidad quiso que una de las funcionarias de la federación lo reconociese de su paso por Niza: la mujer se encargó de que Bahrami pudiese inscribirse en las previas. Jugó su primer partido de la clasificatoria y lo ganó. Naturalmente, el que un inmigrante ilegal que dormía en la calle hubiese pasado a segunda ronda de Roland Garros (aunque allí perdió) llamó la atención de la prensa. Fue entrevistado en la radio: Mansour narró sus desventuras ante el pasmo de los locutores, que se preguntaban si Francia iba a permitir que un deportista profesional de alto nivel se viese condenado a una existencia de vagabundo. La prensa hizo una campaña en su favor y el gobierno francés respondió concediéndole la nacionalidad.

Su historia quedó rápidamente olvidada y regresó al anonimato, pero al menos era un ciudadano con derechos y su breve aparición en plena facilitó que pudiese convertirse en profesional una vez más: algunos jugadores llegaron incluso a ayudarle pagando su asistencia a los primeros torneos. Su reentrada en el circuito se producía demasiado tarde como para adquirir un nivel competitivo de primera clase y además no atesoraba experiencia en grandes torneos. Así pues, su carrera fue muy modesta, la de quien en tenis suelen llamar un «journeyman». Nunca ganó un torneo de la ATP y nunca pasó del puesto 192 del ranking. Pero al menos estaba jugando al tenis otra vez, y tenía dinero para comer, un techo donde dormir. Era ciudadano francés. Durante doce años más estuvo viviendo modestamente de jugar por Europa, especialmente en pequeños torneos de dobles. Pero toda carrera termina y Mansour Bahrami se retiró en 1993, a los 37 años, habiendo sido un jugador completamente desconocido. ¿Qué iba a hacer ahora?

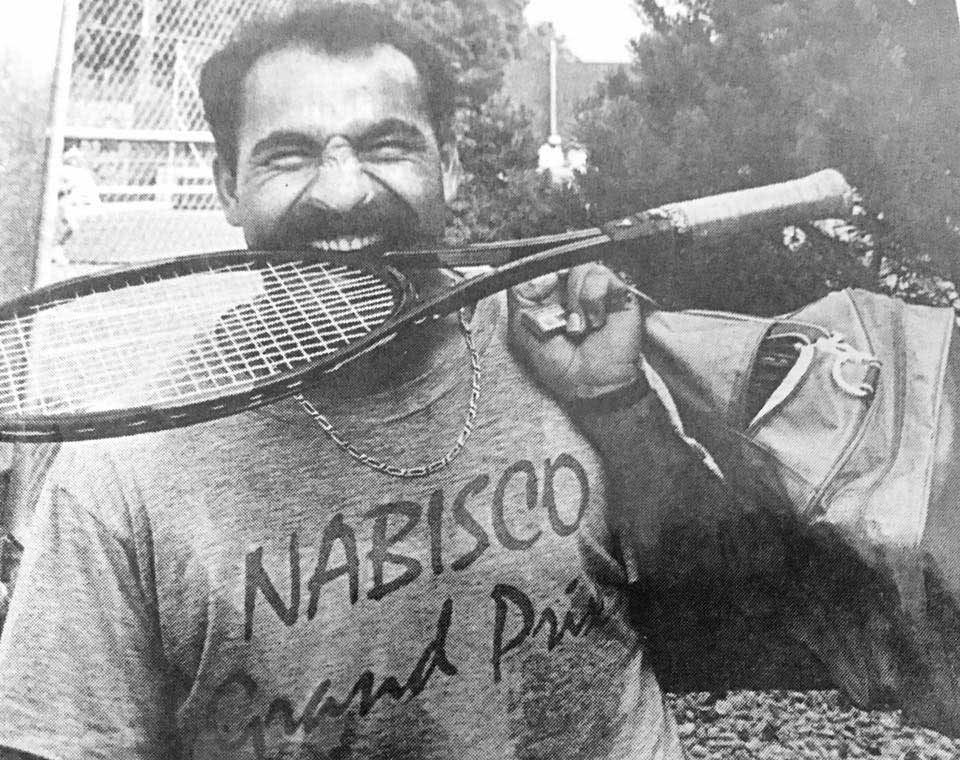

El inesperado estrellato

Naturalmente, a esas alturas ya hablaba francés —se había casado con una francesa, de hecho— y al menos podía aspirar a dar clases, ya que su conocimiento técnico era muy bueno. Pero surgió una oportunidad distinta: se le abrieron las puertas del circuito de veteranos. Es decir, torneos para tenistas retirados donde el público tenía la oportunidad de ver a grandes nombres del pasado jugando una vez más. Los torneos de veteranos eran lucrativos, especialmente cuando participaban las más grandes leyendas en el retiro. John McEnroe y Jimmy Connors eran los dos tenistas jubilados más cotizados, porque además de ser inmensamente famosos se mantenían en muy buena forma y seguían ofreciendo buenos partidos. Naturalmente, en un principio el desconocido Mansour Bahrami no podía aspirar a esos niveles, pero al menos podía seguir ganándose el pan formando pareja de dobles con viejas glorias del tenis francés con quienes había trabado cierta amistad, caso de Yannick Noah y Henri Leconte. Aquello fue su pasaporte hacia la gloria.

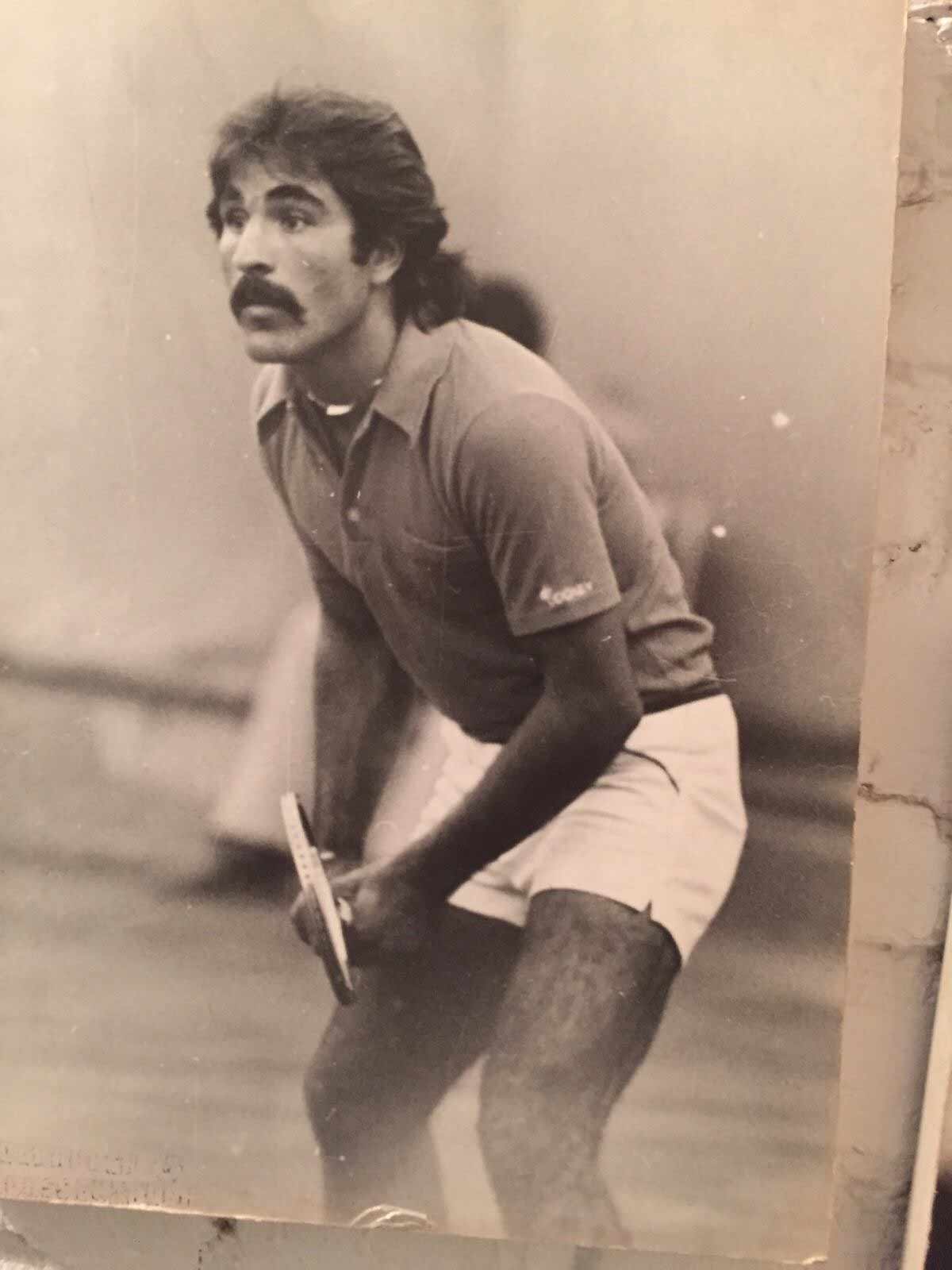

Entre bastidores de los círculos tenísticos franceses, Bahrami ya había mostrado una personalidad jovial y exuberante: era un tipo divertido, que en las reuniones de tenistas hacía imitaciones, contaba chistes y entretenía a todos narrando sus desventuras en Irán y en su periodo de vivir en la calle. Pero había algo más: se convirtió en una especie de prestidigitador de la raqueta. Durante su infancia, cuando se había empeñado en jugar al tenis con sartenes y escobas, había aprendido multitud de trucos que después había adaptado al juego convencional. Su técnica era extraordinariamente imaginativa. Lógicamente, aquello no le había servido para ser un gran jugador, ya que el virtuosismo técnico es únicamente uno de los factores necesarios para triunfar, y dados su origen y azarosa existencia nunca hubo ocasión de comprobar hasta qué punto podía haber desarrollado otras cualidades que lo hubiesen convertido en un hipotético campeón. Pero sí había una cosa cierta: a la hora de ejecutar malabarismos con una raqueta y una pelota nadie se le podía acercar. Incluso los había usado ocasionalmente en sus partidos como profesional, para sorprender a los rivales y arrancar un aplauso de la audiencia.

El circuito de veteranos, que como decíamos cobra una entrada al público por la ocasión de ver a las viejas glorias, no ofrecía una alta competición pero sí ofrecía entretenimiento. Se caracterizaba por un ambiente más relajado en el que, ya sin grandes títulos en juego, los tenistas pueden permitirse bromear ocasionalmente. Viejos adversarios que se habían odiado sobre las pistas podían ahora ironizar sobre sus antiguas rivalidades, y a la gente le divertía mucho contemplar el lado más humano, cercano y desenfadado de los grandes campeones. Aquello era todo lo que Bahrami necesitaba saber para empezar a destacar. ¿La gente quería entretenimiento? Él les daría entretenimiento. Empezó a poner en práctica su innato sentido del humor y sus alucinógenos trucos técnicos para divertir a los espectadores en mitad de los partidos. Lo que primero era una prolongación de su personalidad teatral a la pista, más tarde se convirtió en una costumbre, cuando comprobó que la gente reaccionaba cada vez mejor a sus ocurrencias. Bahrami empezó a practicar más trucos e incluso llegó a escenificar sketches cómicos que había ensayado con anterioridad con otros jugadores. Fingía que se enfadaba con los jueces y les tiraba cosas, asustaba a los recogepelotas, hacía visibles trampas, se metía con los rivales… y en medio de todo ello iba desgranando sus tiros acrobáticos. Los espectadores empezaron a aficionarse a sus numeritos y su presencia empezó a ser más y más solicitada por los torneos del circuito de veteranos.

Cuando vio que se había convertido en una atracción por méritos propios, Bahrami creó un verdadero show organizado en torno a sí mismo, en el que los espectadores no paraban de reír con sus salidas de tono y coreografías, o de sentirse asombrados por los trucos visualmente espectaculares que realizaba sobre la pista. Terminó siendo el jugador más cotizado en ese circuito, únicamente por debajo de los mencionados McEnroe y Connors, pero por encima de otros muchos grandes nombres de la historia. Empezó a ganar mucho dinero, a viajar en primera clase y a alojarse en hoteles de cinco estrellas. Todo gracias a las habilidades que había desarrollado con aquellas sartenes en su infancia y al sentido del humor que había sobrevivido a una existencia difícil. Después de una carrera deportiva marcada por el anonimato y el infortunio, Monseur Bahrami había cumplido su anhelo infantil de ser una estrella del tenis, aunque lo hizo de la manera más extraña imaginable.

Hoy, sus exhibiciones son un cotizado espectáculo y comparte pista con McEnroe, Connors, Borg, Becker, Roddick, e incluso Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Por otro lado, Yannick Noah e Ilie Nastase prologaron su autobiografía. El hombre al que un guarda rompió su única raqueta, que huyó de Irán para poder jugar al tenis, que había deambulado por las calles como inmigrante ilegal sin tener un lugar donde caer muerto, está llevando hoy en día una existencia cómoda y lujosa. Nunca ganó un torneo individual de la ATP, ni siquiera uno pequeño, pero los grandes nombres de la raqueta hablan de él con admiración, cariño y respeto. Se podrían extraer muchísimas lecciones de una vida como la de Monsour Bahrami. Pero quizá la más fácil de aplicarnos a nosotros mismos sería: nunca pierdas el sentido del humor, ni aun en las peores circunstancias. Porque, quién sabe, ese mismo sentido del humor podría hacerte rico algún día.

Y ahora, si me disculpan, me voy a practicar con las sartenes.

A pesar de haber sufrido todo lo que sufrió el no rendirse nunca, Creo que Dios nos lo regalo para que nosotr@s no suframos lo que queremos el sufrió. Eternamente agradecido por existir. Dios lo bendiga siempre. Grande entre los grandes.

Te vi en un tiktok y me llamaste tanto la atención que quise saber de ti Monseur Bahrami.

Grande grande tú.!!! Gracias por regalar esos momentos de deportividad y grandeza humana.Por sacarnos una sonrisa …risas..Gracias Bahrami.

Una gran enseñanza de vida, una persona muy carismática,yo me río mucho con sus eventos tenisticos,valorable .