-

La masacre de Múnich. Foto: Cordon Press

Llevaban las AK-47 y las granadas en bolsas de deporte. Habían llegado a la Villa Olímpica de noche, en torno a las cuatro de la mañana, y habían saltado la valla de dos metros, desprovista de rollos de alambre o vigilancia policial, sin dificultad. Incluso un grupo de deportistas norteamericanos los ayudaron, creyendo que, como ellos, eran atletas que regresaban de una juerga nocturna.

Luego, el grupo terrorista se dirigió a la calle Collonystrasse, edificio 31. Entraron a la fuerza, golpeando la puerta, y uno de los atletas, despierto, intentó frenarles mientras subían las escaleras. Le dispararon a bocajarro en la cara con una pistola. El ruido del disparo alertó al resto de los atletas, pero ya era demasiado tarde: aunque un puñado logró huir, otros quedaron cercados por los terroristas, atrapados en su habitación.

Un atleta, Josep Romano, forcejeó con un terrorista para intentar quitarle el arma: le pegaron un tiro y arrojaron su cuerpo por la ventana. Luego maniataron a los atletas y les dijeron que guardaran silencio. En medio de la habitación dejaron el cuerpo desangrándose del primer deportista al que dispararon en la cara, Moshe Weinberg (aunque algunas fuentes apuntan que luego fue torturado delante de sus compañeros). En total tenían nueve rehenes de la delegación israelí [1].

La mañana del 5 de septiembre de 1972 estaba recién empezando en Múnich, en su segunda semana de las Olimpiadas.

El grupo terrorista, autodenominado Septiembre Negro, que luchaba por la liberación de Palestina, hizo llegar su reivindicaciones: quería que más de doscientos presos en cárceles de Israel fueran liberados. La respuesta desde Tel Aviv fue que no negociaban con terroristas. Estos, a través de su portavoz, Issa (que llevaba un sombrero y la cara pintada de betún) amenazaron con matar a un rehén a las doce de la mañana.

Incomprensiblemente, los Juegos no se suspendieron hasta la tarde (de hecho, fue el único día que estuvieron interrumpidos), pese a que se sabía desde la mañana que ya había dos atletas asesinados. A Day in September (1999), un documental que narra los hechos, muestra con vídeos de archivo a decenas de atletas que tomaban el sol o jugaban al ping-pong en una plaza cercana al edificio de apartamentos donde estaban los rehenes, a cien metros escasos: no queda claro, desde luego, que los organizadores o las autoridades hubieran transmitido adecuadamente la magnitud del problema.

La hora del ultimátum para la ejecución de rehenes se retrasó en varias ocasiones. En uno de los plazos, en torno a las cinco de la tarde, decenas de policías, vestidos con ropa deportiva y con rifles de asalto, tomaron posiciones cerca del cuarto de los rehenes bajo la atenta mirada de las cámaras televisivas.

-

La masacre de Múnich. Foto: Cordon Press

Finalmente los terroristas pidieron un avión para huir con los rehenes. Se les concedió. En torno a las diez y media de la noche llegaron en helicóptero a un aeropuerto militar en las afueras de Múnich. Allí les esperaban los francotiradores. Cuando se acercaron algunos terroristas a comprobar el estado del avión, comenzó el tiroteo. El cerco duró horas. En algún momento de la medianoche alguien lanzó una granada dentro de uno de los helicópteros; en algún momento alguien disparó sobre el otro helicóptero.

Todos los rehenes israelíes, maniatados, murieron, junto con cinco terroristas y un policía alemán. Solo tres terroristas palestinos fueron capturados con vida (aunque serían liberados dos meses después como intercambio durante el secuestro de un avión de Lufthansa [2]). La historia maldita de las Olimpiadas acababa de empezar.

La masacre de Múnich, como se conoció más tarde aquel atentado terrorista, no ha sido el único suceso trágico, desde luego, de una larga lista de desastres y maldiciones que han rodeado las Olimpiadas. Desde el «The Games must go on» pronunciado por el director del Comité Olímpico, Avery Brundage, el 6 de septiembre de 1972 en la ceremonia en recuerdo de las víctimas del atentado, ha llovido algo más que espíritu olímpico.

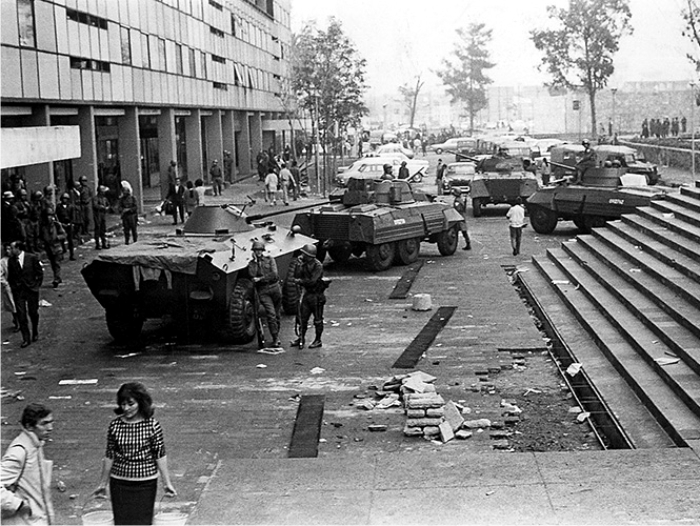

En México, en respuesta a la represión policial durante varias manifestaciones pacíficas en el verano de 1968, los estudiantes mexicanos aumentaron sus protestas y reivindicaciones según se acercaban las Olimpiadas. El Gobierno respondió con autoridad (en agosto había invadido el campus universitario de la UNAM) y, amparado en «garantizar la seguridad durante los Juegos», patrocinó incluso a un grupo paramilitar llamado, ejem, Batallón Olimpia.

Por las presiones ejercidas por el COI para frenar las protestas estudiantiles, según algunos, o por la pura dinámica de violencia policial con la que se atajaban las revueltas sociales, el 2 de octubre de 1968, días antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos en Ciudad de México, los militares entraron en la plaza de Tlatelolco, la llamada plaza de las Tres Culturas, y dispararon contra la multitud que se había congregado para manifestarse.

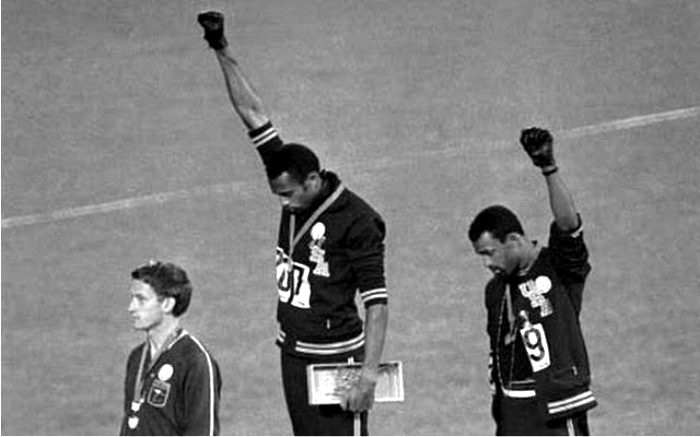

Además de los cientos de muertos (no hay cifras oficiales al respecto), miles de estudiantes fueron encarcelados, interrogados y torturados durante semanas. Pese a algunas protestas internacionales por la represión ejercida, nada impidió que el 12 de octubre Gustavo Díaz Ordaz estuviera en la inauguración de los Juegos (estuvo en la presidencia hasta 1970) y que la impunidad de la masacre quedara fuera del debate democrático. De hecho, la imagen más icónica de aquellos Juegos, la de los dos deportistas negros alzando el puño en favor del movimiento llamado Black Power, es mucho más famosa que cualquier fotografía de la matanza de Tlatelolco.

-

Peter Norman, Tommie Smith y John Carlos. Foto: Cordon Press

En cualquier caso, y pese a la fuerte carga política de los Juegos de México de 1968, no será hasta el atentado terrorista en Múnich cuando se comience a hablar de una «politización de los Juegos Olímpicos», perdida definitivamente su inocencia o neutralidad ante los conflictos de la guerra fría.

De hecho, las siguientes Olimpiadas, celebradas en Montreal en 1976, aumentaron los vetos a ciertos países para su asistencia a los Juegos. Los Juegos Olímpicos no eran solo deporte, definitivamente. Se sucedieron en ciudades de los dos grandes bloques, y no por accidente: primero fue Moscú, en 1980, donde el número de países participantes (que se unieron al boicot promovido por Estados Unidos) fue el más bajo desde 1956; luego, en 1984, Estados Unidos, que albergaba los Juegos en la ciudad de Los Ángeles [3], también vivió una larga lista de deserciones.

Si los Juegos eran un despliegue de competencias deportivas, ¿por qué se produjo esta progresiva utilización de los Juegos con fines políticos? Quizá porque desde los años setenta (o quizá incluso antes) las Olimpiadas eran un gigantesco espectáculo mediático y, sobre todo, un teatro de globalización, el único evento mundial que reúne las banderas nacionales en un desfile con ecos militares. Además, los Juegos son competición, pero también triunfo, lucha por el medallero, auparse al podio. Seguro que los estudiosos de la ideología capitalista se frotan las manos con las Olimpiadas cuando buscan ejemplos de darwinismo social.

-

La matanza de Tlatelolco. Foto: Cordon Press

Después, caída la URSS, las Olimpiadas borraron los signos más visibles de su propaganda política y evolucionaron hacia una suerte de festín corporativo y sobre todo mediático: Barcelona 92 [4], por ejemplo, fue un desastre para las arcas públicas y un gran éxito para la inversión privada. Además, el capital simbólico que dejaron las Olimpiadas en Barcelona [5] como un seductor destino turístico es, simplemente, incalculable. Barcelona ejemplificó como ninguna otra ciudad olímpica un nuevo fenómeno de los Juegos: la gentrificación y el pelotazo urbanístico. ¿Quién da más?

La historia negra de las Olimpiadas aún no había concluido, sin embargo. En 1996, en los Juegos de Atlanta, una bomba estalló: mató a una persona y provocó heridas a decenas. Pese a las declaraciones públicas y los discursos de repulsa, los Juegos no suspendieron sus actividades.

Aunque quizá el acontecimiento más trágico reciente en torno a las Olimpiadas sean los atentados del 7 de junio de 2005 en el metro de Londres, un día después de que se anunciara oficialmente que la capital de Inglaterra albergaría los Juegos Olímpicos de 2012. Aquel trágico atentado (más de cincuenta muertos y setecientos heridos) fue el pretexto para elevar los niveles seguridad de unos Juegos como jamás se habían conocido. Es un episodio recurrente: el terror justifica los sistemas de control y vigilancia, la lucha antiterrorista ampara la violación de nuestro derecho a la intimidad, como denunció el exagente de la CIA Edward Snowden.

Londres 2012 fue también el modelo perfecto de una operación urbanística para recuperar una marginada área industrial en el este de la ciudad. Tal como puso de manifiesto en numerosas ocasiones el escritor inglés Iain Sinclair, las Olimpiadas de Londres eran la apoteosis financiera del Nuevo Laborismo: después de la Cúpula del Milenio, que se había tragado millones de libras de fondos públicos, ahora venían las Olimpiadas a rematar el desastre. En su texto «Guerra de vallas», recogido en la antología La ciudad de las desapariciones (Alpha Decay, 2015), Sinclair habla brevemente de la historia aciaga de las Olimpiadas y alerta del tiempo de destrucción que desatan:

El paisaje urbano de cualquier distrito situado en el interior de la nube de polvo del Parque Olímpico ha sido devastado con una impaciencia contra reloj que no tiene parangón en Londres desde los inicios de la época del ferrocarril. Toda decencia cívica, todo apego sentimental, ha sido descartado en pos de ese objetivo primario, la gran detonación del disparo de salida.

__________________________________________________________

[1] En 1972 volvían los Juegos Olímpicos a Alemania, después de que Berlín los acogiera en 1936. El documental Olimpia de Leni Riefenstahl rodado aquel año siempre se cita como ejemplo de la propaganda nazi sobre aquel evento. Por una de esas trágicas ironías de la historia, Septiembre Negro también quiso usar las Olimpiadas, según las palabras de Issa, el portavoz del grupo terrorista, como un «escaparate del problema palestino».

[2] El atentado terrorista de Múnich tuvo una respuesta contundente por parte de los servicios secretos de Israel, que se encargaron de perseguir y matar a los terroristas supervivientes, así como a otros colaboradores. La operación de venganza recibiría el nombre de Cólera de Dios. La película Munich (2005) de Steven Spielberg parte de estos hechos como detonante dramático.

[3] Por lo visto, ninguna ciudad se presentó como candidata después de conocerse las inmensas pérdidas económicas tras Montreal 76. Los Ángeles 84 cambió el modelo: abrió los Juegos a la inversión privada, reutilizó instalaciones existentes y le dio, como le correspondía a un lugar como Los Ángeles, un enfoque televisivo espectacular.

[4] A nadie se le escapa que el coste de las infraestructuras para las Olimpiadas de Barcelona y de la Expo de Sevilla fue responsable de la abultada deuda pública de aquel año. Curiosamente, los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004 también inflaron con creces la deuda pública de Grecia, una de las causas que inició la llamada crisis del euro.

[5] Aquí es donde sería genial que este artículo se complementara con una crónica-reportaje a lo Iain Sinclair: un viaje a pie por las antiguas instalaciones olímpicas de Montjuic, qué queda de ellas, cuál es su uso actual y, a la vez, una radiografía de lo que destruyeron a su paso, los lugares borrados o desaparecidos para levantarlas. Me quedo con la invitación a que alguien escriba el artículo de lo que Barcelona 92 se llevó.