Bondarchuk, Litvinov, Włodarczyk o Sedykh suenan a nombres impresos sobre camisetas de hockey sobre hielo. Pero pertenecen a unos atletas si cabe más fuertes, más rápidos, más cafres e, igualmente, fríos como el témpano. Son algunos de los grandes dominadores del lanzamiento de martillo mundial. Un dominio tan tiránico, que, desde los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956 (sin contar los Juegos del boicot en Los Angeles 1984), treinta y nueve de las cuarenta y ocho medallas olímpicas masculinas y diez de los dieciocho metales femeninos han ido a países de la esfera deportiva del telón de acero: la extinta Unión Soviética, Polonia, Bielorrusia, la RDA, Eslovenia o Cuba, sin contar el gigante chino y su esfuerzo de Estado para los Juegos de Pekín 2008.

Es frecuente dividir el planisferio atlético en continentes y pueblos según especialidades, como si los atletas vivieran una partida de Risk en chándal. Se habla del dominio del Caribe o la costa occidental africana como origen del mejor sprint del mundo; del cuerno del este de África y la imbatibilidad de Kenia y Etiopía en el maratón. Al final todo va de aprovechar la carta genética que presentan unos cuerpos con diseños excelsos para correr rápido, cuyos antecesores han pasado por penurias, el ansia de triunfar en el deporte o competir jugando a correr más que nadie. Pero el atletismo es tan diverso que reserva parcelas para que tecnificación y ciencia eleven al cielo otros cuerpos, igual de espectaculares.

Y qué cuerpos. El lanzamiento de martillo, desde fuera, es una barbaridad plástica: cuerpos musculados que giran como derviches turcos, ganando velocidad mientras tiran con su tren superior de un cable que sujeta una bola de hierro (de siete kilos y cuarto en categoría masculina) que alcanza una velocidad de giro de 100 kilómetros por hora. Multipliquen kilos y metros por segundo. Todo ha de girar y lanzarse en un ángulo muy específico porque, recuerden, eso ha de salir de la jaula de lanzamientos solamente en una dirección y caer en la hierba del estadio como la roca de una erupción volcánica.

Semejantes estrellas suelen pecar de lo contrario que los extrovertidos velocistas: son gente contenida, discreta. En competición, incluso hoy día, polacos, rusos y otros lanzadores son herméticos respecto de su vida y milagros como afirma Javier Cienfuegos, dominador absoluto del martillo en España y décimo en los Juegos de Tokio. Se conocen todos pero, en plena era de Instagram, se oculta la mitad de las rutinas de entrenamiento, aunque muchas son más que visibles, visto el tamaño de los lanzadores.

Queda por fiarse de la literatura y el cine para hacerse una idea de cómo gestionan en el Este la curiosidad y la impaciencia. No queda otra: las y los martillistas son atletas acostumbrados a esperar que pase el invierno. No pueden lanzar en pista cubierta como sus contemporáneos de lanzamiento de peso. Crecen hechos a esperar que un cuerpo de dieciséis años aprenda a coger velocidad de giro, madurar y ganar volumen con trabajo de pesas. Cienfuegos explica a los nuevos talentos que no hay prisa: se acostumbran desde chavales a ir a ver competir a sus amigos que corren y saltan en las pistas durante meses. Asumen con paciencia que ellos, aunque desde la grada, también forman parte de la fiesta del atletismo.

¿Entonces, tienen a estos gigantes tranquilos encerrados en hangares levantando pesas? Al contrario. Se aprende a lanzar martillo a base de correr. Y uno ve a esas montañas esprintar, saltar, entrenar prácticamente lo mismo que hacen mediofondistas o saltadores, como confirmaría cualquier lanzador ruso al que arrancásemos seis palabras seguidas. Controlar cada centímetro y kilo de esos cuerpos que, en competición, girarán cuatro y cinco veces sobre un pie: tacón-puntera-tacón, a razón de dos vueltas por segundo, sujetando un artefacto que tira rompiendo los tendones de la mano.

¿Deducimos de lo anterior que la mecánica de esta especialidad permite pocas innovaciones, que la ciencia dentro de la jaula de lanzamiento es la misma de siempre? No siempre ha sido así. Hubo un momentum crítico en la ciencia del entrenamiento deportivo mundial y se dio al otro lado del hermético muro de hierro del socialismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, creció el peso del deporte como herramienta educativa en la órbita soviética. Pasó de ser un entretenimiento de burgueses a una de las armas de cohesión de un imperio que había perdido veintiséis millones de habitantes en los combates. Para la década de los cincuenta, un potencial demográfico de doscientos millones de habitantes producía una cantera variada en los principales deportes del programa olímpico.

Para los Juegos de 1956, la URSS ya presenta una nómina de atletas que incluye varios plusmarquistas mundiales. Es primera en el medallero global tras Estados Unidos. Había sido segunda en Helsinki 1952; por lo tanto el programa funcionaba. Y entre los atletas del gigante rojo estaban sus lanzadores. El mítico martillista bielorruso Mikhail Krivonosov perdió el oro y la gloria olímpica ante el estadounidense de origen irlandés Hal Connolly pero, durante el ciclo preolímpico, había mejorado en nada menos que en cuatro metros el récord del mundo.

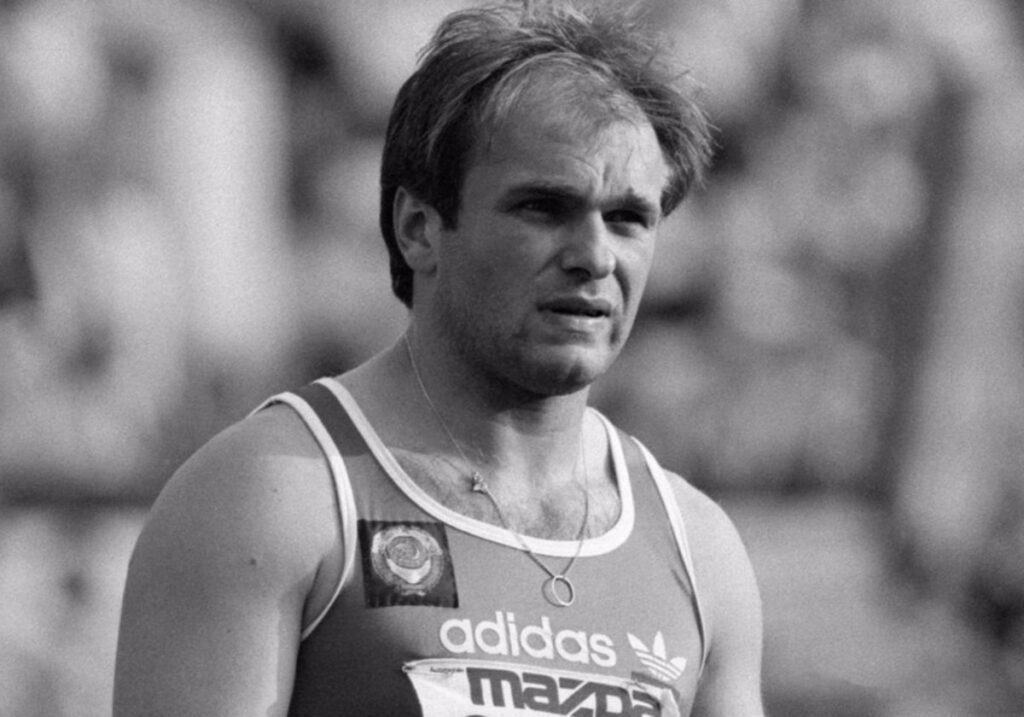

Es más que evidente que, desde los sesenta, una academia de entrenadores y científicos ya van lo que se dice dos pasos por delante del resto del mundo, que intenta ponerse al día leyendo, traduciendo o robando información sobre ciencia del deporte soviético. Se sistematiza el entrenamiento moderno en nombre del comunismo, los límites de la ciencia médica y, claro, el coqueteo con la nueva farmacología y sustancias dopantes. Los métodos de entrenamiento evolucionaron con figuras clave como Yuri Verkhoshansky, inventor de los ejercicios pliométricos, el búlgaro Ivan Abadjiev (apodado «el Carnicero» por sus entrenamientos con pesas), el ruso Viktor Seluyanov o el ucraniano ―entonces soviético― Anatoliy Bondarchuk. Este último, además, campeón olímpico de martillo en Munich 1972, era su propio conejillo de indias y transfirió a sus métodos las enseñanzas del impagable grupo de élite soviético de lanzadores de los años ochenta, los locos años, retahíla de mejores marcas mundiales que hoy todavía figuran en lo más alto del ranking de la especialidad.

Sin exagerar, sistemáticamente año tras año y hasta la caída del régimen, ocho de los diez mejores lanzadores del mundo eran soviéticos. El comunismo había adoptado el principio capitalista de que la competición fuerza a sacar mejores productos. Y una docena de compañeros pero a la vez encarnizados rivales vivían juntos hasta 260 días al año. La coexistencia de un grupo con, entre otros, Yuri Sedykh, Igor Astapovich, Igor Nikulin, Jüri Tamm y Sergey Litvinov permitía ver los progresos y hasta batir récords no oficiales en los entrenamientos.

Hasta la Guerra Fría vivía su pequeña subsección en el lanzamiento de martillo: eran los rusos contra el resto del mundo. Ángel Berruezo, ex martillista y apasionado relator de aquellas décadas, me recuerda esos ochenta en los que todos mirábamos “las dos escuelas y las dos técnicas, dos maneras radicalmente distintas de levantar el ángulo de tiro: la soviética y la alemana, a hostias por dominar el mundo”. Los de rojo metían a ocho de los diez primeros en el ránking mundial y dejaban dos huecos a los enemigos de la Alemania Federal.

Era un dominio tal que se podría decir que el campeonato nacional soviético era, a su vez, el Campeonato de Europa, Mundial y hasta Olímpico. Tras el Europeo celebrado en Stuttgart en 1986, prueba en la que la URSS copó el podio con Sedykh, Litvinov y Nikulin, el todavía hoy vigente récord del mundo (Sedykh) se quedó fuera de la selección soviética que también barrió en los Mundiales del año siguiente. Un año después, en los Juegos de Seúl 1988 Litvinov y Sedykh volvían a ser oro y plata olímpicos. Era aquello una derrota por aplastamiento; era la maquinaria industrial del telón de acero.

El antiguo campeón olímpico Bondarchuk logró probablemente la mayor gesta conocida entre los entrenadores del atletismo mundial. Firmando una tarjeta de presentación sin precedentes, sus innovadores aportes al trabajo específico para lanzadores propiciaron un logro para caerse de culo: sus martillistas ganaron todas las medallas olímpicas posibles durante tres Juegos Olímpicos seguidos. Durante doce años. Todos mandando el hierro a más de ochenta metros. Bondarchuk, hoy día un mito, emigra en 2004 a Canadá, solicita un trabajo de entrenador asistente de atletismo en un pueblo de la Columbia Británica y descubre un martillista local de 140 kilos, Dylan Armstrong, al que convence para que cambie de especialidad y convierte en un lanzador de peso de nivel mundial.

La progresión en los lanzamientos es pesada, silenciosa. Es una inversión a muy largo plazo: encontrar un biotipo de metro noventa y ciento veinte kilos no garantiza nada. Puede terminar siendo un gran lateral de balonmano, una pivot dominadora o una boya inamovible en las aguas violentas del waterpolo. O camionera, o pescatero. Pero los entrenadores experimentados, estos personajes que se mueven silenciosos por las gradas de las pistas de atletismo cuaderno en mano, son capaces de detectar el metro setenta y ocho de la niña Anita Włodarczyk lanzando disco en el club Kadet Rawicz y reorientar la carrera de la mujer que dominaría la especialidad a nivel mundial. A veces compensa pasar frío en una pista nevada o echar las mañanas de domingo analizando anotaciones sobre competiciones escolares. O coger un coche por una carretera vacía y cruzar medio oblast de Rostov en busca de esa joven promesa que perpetúe el legado de los martillistas de acero.

Excelente relato sobre lo que fue el lanzamiento del martillo desde sus orígenes hasta el día de hoy, sólo añadiría que en la época dorada del martillo, en los 80, hubo muchas quizás demasiadas sombras por parte de la URSS y la RDA.

Pero eso es otro tema.

Excelente relato.